尖尖故事屋主理人,陳若蘋。

喜歡閱讀、喜歡大自然,鍾情於不完美但能感受到溫度的手製物品。重度繪本迷,行腳世界的同時也找尋各地稀奇又古怪的繪本,足跡遍及紐澳、歐亞、南美等20個國家。希望藉由圖像語言傳遞美感,讓大人小孩看見不一樣的世界。平時帶著尖尖的小帳篷出沒在所有你想得到和想不到的地方說故事、玩藝術。

本領域特別邀約她來分享,各式各樣的繪本。透過她的介紹,讓在場學員都大開眼界。

尖尖故事屋主理人,陳若蘋。

喜歡閱讀、喜歡大自然,鍾情於不完美但能感受到溫度的手製物品。重度繪本迷,行腳世界的同時也找尋各地稀奇又古怪的繪本,足跡遍及紐澳、歐亞、南美等20個國家。希望藉由圖像語言傳遞美感,讓大人小孩看見不一樣的世界。平時帶著尖尖的小帳篷出沒在所有你想得到和想不到的地方說故事、玩藝術。

本領域特別邀約她來分享,各式各樣的繪本。透過她的介紹,讓在場學員都大開眼界。

「南極探險隊員」-萬孟杰,不只經常走訪極地,更是直接深入至極地工作,他透過自身經驗,深入淺出與大家打開一扇「探險」的窗,引領研習的夥伴走入南極的日常生活,讓我們以「探險家」的視野認識世界上最後一塊淨土!

面山面海教育論壇,由台灣登山教育推展協會所主辦。

面山面海教育與救難機制論壇是一個關注於環境、技能知識、國民素養(面山學習高度,面 海學習深度,過溫度的生活, 過態度的生命。)與救難機制的全方位發展。

今年 2020 論壇(第九屆)主軸是: 【我的生命價值來自土地倫理與文化根源】目的在邁向新瑞士之國,創新創造分享社會,勇 氣與毅力開創未來局勢,藉由論壇引進多元素整合上山下海勞動機會,帶給國人新視野新發 展,關注社會與環境的相互依存關係,維繫著環境生態平衡的責任感,體認尊重生命之價值 觀,培養關注與愛護地球村之精神,永續發展創造新契機新發展趨勢。實踐與推廣「Leave No Trace」及「Ocean Friendly」之概念,以永續山林永恆之美。強調「Back to the Beginning」重新找回人類的原力;正視「Indoor Generation(室內世代)」所面臨的危 機;激發原力覺醒之意識與把握永續發展之契機。

今年宜蘭場次為山海專業達人訓,在失親兒基金會利澤簡活動中心辦理。由專業的達人們帶大家從室內到室外,實際對各領域課程認識,再到戶外體驗所學,帶著大家學習安全又專業的面對山,面對海。

本領域受邀參與此次論壇,與各位達人分享交流宜蘭縣推動面山面海教育的現況與困境。

中央的精進計畫,各縣市教育處總有各自的解讀。

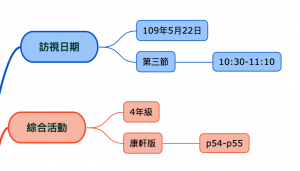

綜合活動關鍵能力培訓,從100學年度開始辦理,至今也有10年。沒想到台中市還要開辦。12年國教新課綱都已經開展,上一個世紀的九年一貫研習,當然得符應新課綱來辦理。

於是,改變了原來的課程有了新的嘗試。

在綜合活動關鍵36小時的培訓研習辦理多年之後,終於告一個段落。但是,國小綜合活動非專長教師培訓開始接替。

為了讓這課程與領綱培訓,有些區別。特別著重於一些課程實務的帶領。

課程內容包括:

團體活動帶領實作

社區資源如何融入教學(百年環山水圳走讀課程實施)

戶外教育賓果學習單製作

農村社區鐵牛車文化體驗

這隻東方鵟2020/6/1在大里附近海域被發現落海,漁民撈捕後送交安檢所,再後送防疫所處理。因為該鵟身上浸濕,防疫所獸醫幫牠吹乾處理後,後送猛禽會進一步檢查評估,初診發現除了羽毛磨損(自然磨損)較多,其餘無異常,測試飛性能力也良好,故決定野放。猛禽會將牠繫上腳環和衛星發報器,希望未來透過衛星追蹤,能讓我們對東方鵟在台灣的移動狀況有更多了解。於是,在2020/6/11選擇頭城鎮竹安國小進行生態教育及野放活動。

每次到一個學校野放,孩子們都會問為什麼挑我們學校?有種無比幸運的感覺。其實,留鳥野放,就是原地附近野放。候鳥,則是盡量找其撿拾地點附近適宜獵食與停棲的環境來進行。

今天這隻東方鵟,為去年剛出生的亞成鳥,也就是一隻菜鳥。有著一連串的幸運,才能重回天空。而這個難得的機會,所以特別給牠上了價值5、6萬的衛星追蹤裝置。希望,牠能強健地回到繁殖地,然後再返回來渡冬。讓我們能透過衛星定位,掌握牠未來的行蹤。

照例,我們做了一些講解,並帶孩子給東方鵟一些祝福。接著,讓孩子親自開箱野放。

內城大坑的渡船頭,為早期員山鄉內城村的主要交通路線,以前此處山頭盛產大量的相思樹林,附近的居民大都靠販售相思樹維生,沿著內城大圳至外地交流,換取生活所需。歷經歲月的變換,交通發達後,此河道就成了水圳,原有的渡船頭也從此消失了,僅在舊址改建為公園,以茲紀念。

不過,本領域小組評估該處的水深及沿岸相關設施,發現該區域從渡船頭到千慧寺大坑橋前,水深穩定,足以行舟。大坑橋到大樹公,僅部分區域有大石影響航行,若能請怪手移除,稍作疏圳,將可行舟。因此,辦理舟船課程初探,請來社區總幹事簡裕鴻一起來體驗。

在輔導小組實際操作評估後,覺得很可以作為水域舟船操作課程的實施場域。因此,社區將協助本水域疏圳的清理工作。未來,將作為縣內舟船水域體驗課程的操作場域。

這一年來,在宜蘭最夯的環境行動,莫過於大安埤山採礦開發案。

這個案子獲得了超過五萬人以上的連署反對,還有跨黨派民意代表的支持。

甚至,宜蘭縣林姿妙縣長,還特別在三月底宣布,將大安埤山列入國土保育一的規劃裡,未來將限制該地區的開發。

這一座山,正好位於內城國中小本校與化育分校之間。

可是,很特別的,社區的民眾,學校的老師與學生,很多都不知道大安埤山是哪一座?

內城國中小長期推動戶外教育,發展許多山野教育課程。可是,學校師生們爬了那麼多山,居然連距離學校不到一公里的大安埤山,都不知道是哪一座?這樣的山野教育,真的捨本逐末,捨近求遠。

所以,從去年九月獲知大安埤山採礦開發案後,本領域小組,就開始籌劃,如何開發大安埤山的課程,使這座山成為學生未來山野教育的實施場域。

去年11月,首次與噶瑪蘭山協合作初探。因為山徑很少有人走動,荊棘叢生。開了一天,僅開出大安埤山西側登頂的路線。

之後,因為冬雨氣候,疫情影響,遲至今日5月3日。本領域小組,邀約宜蘭山協、噶瑪蘭山協、內城社區發展協會、還有北成國小媒體素養輔導團,一起來替大安埤山,開出一條可以登頂,也能貫穿內城與化育的一條連結的山路。

在12名專業開山的刀手協助下,歷經8個小時,把這條山路開活了,開通了。

未來,還會在社區的維護下,繼續保持這條路的順暢。

環境教育,並非在課堂上,高談闊論,大聲疾呼。而是,一個行動,透過行動參與,才能更深刻地去在乎與了解!