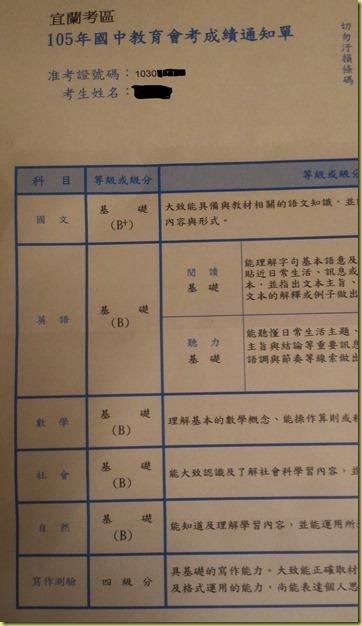

(圖1 學生的國中會考成績單)

這是一份特別的禮物~學生的成績單,也是上半年實踐補救教學成果的最終收穫。

5B(5科皆達基礎等級),是這個有一段時間沒有在學校的學生,給予所有參與協助他的老師最好的畢業禮物,剛好,我是其中一份子,均一教育平台也是。

但是班上的其他學生表現如何,全校的其他同學又如何?

[@more@]

有多少高分群拿到3A(3科達精熟等級)、4A、5A,可能學校校長或老師可以朗朗上口,甚至張貼紅榜於校們口大大宣傳一番。

但是,問一問學校同仁有多少學生比率是5C(5科皆屬待加強)、3C學生比率,與去年相比是否有減少?減少比率有多少?

能夠精準答出來的學校同仁比率,可能更會讓人驚訝!

學生的成績單也是老師的成績單。

有這樣的結果,一方面是因為學生的身分特別,中輟學習一段時間,被安置於中途機構,接手輔導到參加加國中會考時間只有3個月,如果沒有一些配合策略,大概很難有如此結果。

學生的資質是真的很好,國小階段學的也不錯,國中時間雖然荒廢時間,但是底子仍然不錯,缺的只是目標與發動的火苗,有願意協助他的老師們與合適的工具,並且幫孩子引導出具體學習目標,造就這一切。

學生表現後的成績單,其實也是老師們努力後的成果!

提升學生學習成效,有整體課程的規劃,教學活動如何進行的準備,學生學習進展如何掌握與評估學生學習成效,學習成效檢核(評量)後的診斷與分析,是否實施補救教學與如何進行補救教學等重要歷程。這個浩大的工程,每一階段都可能影響到學生學習成果,課程階段由中央的課綱階段到縣市政府與學校層級如何納入整合各種社會需求與學生個人發展所需的總體規劃,整體內涵太龐大了無法完整說明,以下先由評量(考試)的角度切入。

考試領導教學,深深影響學校同仁的價值選擇!

關於教學與評量的面向,與現場教學的老師策略選擇有緊密關聯。評量結果影響學校的教學績效評估,也影響整體教學團隊的教學成效與評價,導致學校同仁價值取向的差異,最終影響不同程度學生的學習,最近的實際案例,提供大家參考。

我們的學生到底有沒有考好?

就以105年的國中會考測驗結果為例,最近受邀到學校分享國中會考分析與策進作為規劃,我把今年的測驗結果稍微統整一下分享前,先問校長與學校同仁,今年跟去年相比,我們的孩子表現如何?

校長與老師的反應頗為一致,學生平常表現應該優於去年,不管是行為表現或是學習參與各方面都是如次,但是今年考不好,因為高分群學生很少!

學校同仁的高分群的定義為何?在宜蘭,普遍認為13級分以上,才算高分群。

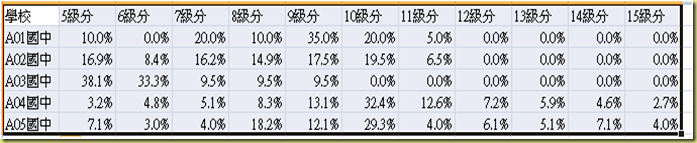

很不幸的,這個學校跟去年相比(圖2 A02國中),高分群學生的確減少,今年13級分以上掛零,12級分學生也沒有。去年12、13級分學生各有2位,但是今年都沒有,同仁沮喪的心情可想而知。

(圖2 105年國中教育會考各校學生總級分統計局部 宜蘭縣政府)

(註:如果將國中會考5考科的彙整,精熟等級A為3級分,通過等級B為2級分,待加強等級C為1級分,由學,五科最高加總為15級分,扣除部分科目缺考,全程參加會考後至少可以得到5級分,各校統計分析類似圖2。)

教學現場的同仁大都理解,學生會考成績能達到精熟A等級,需要很多條件配合,成績表現在市區學校也常需要在整體學生群體的前85%學生才有機會。這樣的學習表現除了學生的努力、個人資質外,家庭背景與學習資源提供也是重要關鍵,偏鄉地區學校如A02,這樣的家庭背景幾乎是可遇不可求,加上鄰近市區,部分國小優秀學生外流影響下,在國中入學階段的國小學力檢測結果顯示就已經是稀有人類,如何苛求老師要達成高分群學生成長的目標?

如果真要與去年比較,去年學校高分群學生比率也不是全國的15%,而是2.63%,這是非常小的比率。

這是偏鄉小校的普遍現象,如果學校的努力重點就是那不到3%的學生的進展,所有的教學與評量,對於整體老師努力的評價,就在於那3%,或是多一點就到5%的學生而努力,歡喜與哀傷在於3%學生的變化,我們很多老師的努力將成泡影。

那其他97%的學生,或是今年100%的學生,比往年乖很多的學生表現又如何呢?

沒有人能告訴我解答,雖然各班老師與學校同仁可能都知道每一位學生的成績,對於弱勢學生考不好的情形,常常習以為常,但因為沒有人進一步關心整群人如何,所以連基本統計都沒有,如何理解學生的進展如何?

這樣的問題,在另外一個縣市的校長、教務主任研習的場合中提出,答案也是差不多!大家聚焦於高群群學生的微小變化而憂喜,對於低分群學生的比率變化,常常是沒有感的,當然無法真實掌握。

5C,3C的學生減少才是基層奮戰的最重要目標?

基層教育同仁的核心的目標,就是把每一位學生教會應該具有的基本能力。

如果由國中會考學力監控的測驗目標來看,就是應該每位學生都應該達基礎B等級,總級分10級分以上。

但10級分以上對於大部分偏鄉學生而言,仍然是高標。5考科超過3科達基礎(8級分)是可以努力的目標,至少表示學生大部分時間仍然能夠投入課堂的學習;至少一科達基礎等級,則是另一個重要指標,表示學生至少仍保有一定的學習。

成績是5C學生表示全部學科都未達基礎等級,3C學生則表示有3科未達基礎等級。

分析每年A02學校學生5C、3C學生比率是否有所變化,幾乎就可以大略知道整體學生表現如何!

我們的學生沒有考好,因為一直以來就是這樣!

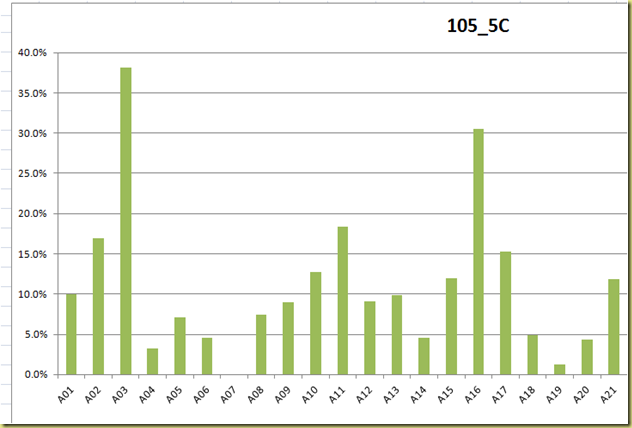

這是偏鄉學校老師常有的反應,尤其與其他市區學校比較之下的確需要很大的努力。(如圖5)

(圖3 105年宜蘭縣國中會考五科成績統計分析圖局部)

如果以免試入學留在宜蘭升學的學生會考成績統計分析(扣除已登記外縣市就讀學生,圖1的學生因為登記變更就學區,故未納入),A02學校5C的學生比率真的不低,也是長期困境下的結果,尤其與其他學校對照下,大家都覺得真的考不好,對於去年努力的結果真的有點洩氣。

但是如果與去年相比,不同年度的進展顯示的數據變化就更值得探討。

其實我們還表現得不差!

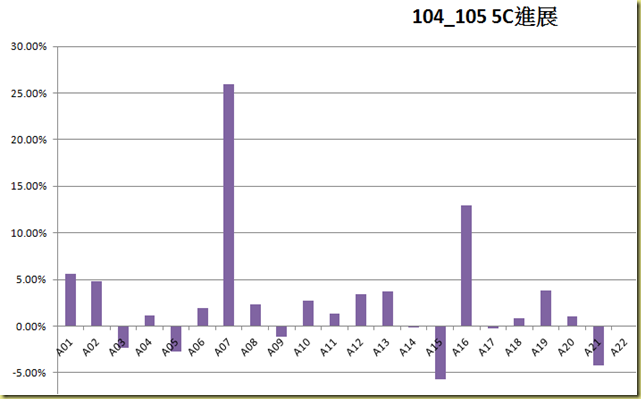

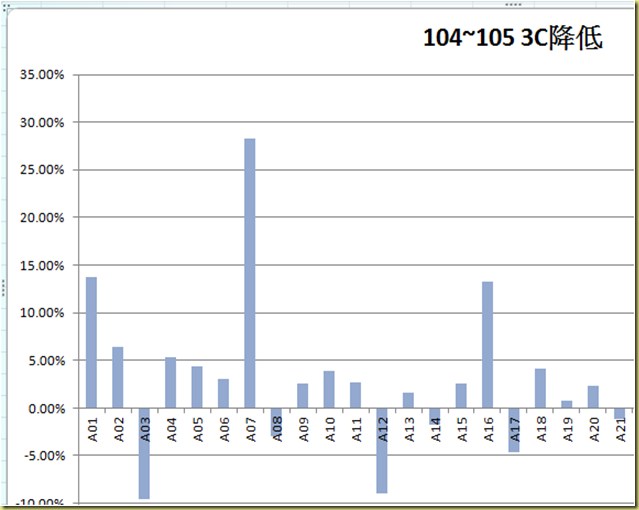

如果把104年的資料拿出來對照一下,相較於105年的全校5C學生比率(圖4),A02學生的比率降低其實不差,接近5%左右。

對於各班而言,就是少了1~2位學生是完全無法達到基本能力的目標,如果再跟提他學校的努力相比,老師的努力是應該得到掌聲的,全國5C學生降低的比率也只有0.39%。

(圖4 104~105年宜蘭縣國中會考五科成績5C學生進展統計分析圖局部)

類似的結果分析在於3C也有類似的情形,至少有3科達基礎B等級的學生比率也是明顯提高,3C學生比率降低的情形相較於全國只降低1.17%而言更顯不易。

(圖4 104~105年宜蘭縣國中會考五科成績3C學生進展統計分析圖局部)

看到圖3、圖4的結果分析,老師們與行政同仁臉上線條舒緩不少。澄清了大家的疑問,學生的平日表現其實有反應於真正的大考成績中,雖有高分群學生變得更少的遺憾,但是整體表現其實是令人欣慰的!

不同科目的表現又如何?

對於整體表現而言,不管是5C、3C學生比率其實都有明顯下降,但是如果再細究不同的科別是否有類似的情形,雖然資料是來自於學校孩子們會考結果的統計,但是所有的老師卻仍表現出緊張的氣氛。

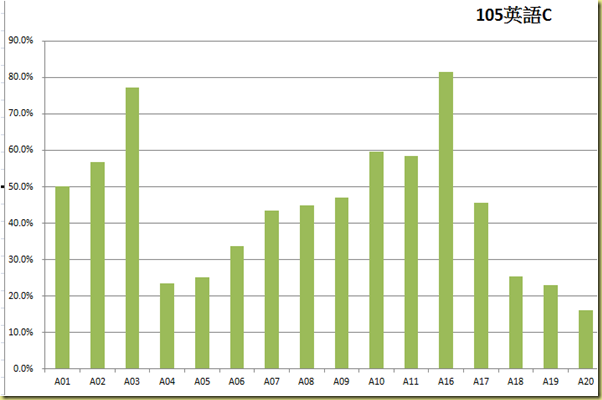

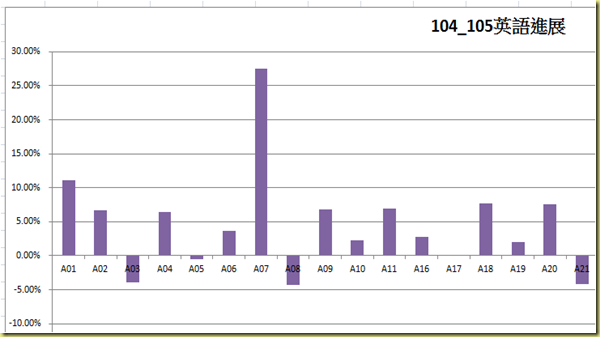

先以兩極化較為嚴重的英、數兩科為例,英語如果單看一年的結果(圖5)與兩年進展的比較(圖6),可以進一步到底是哪一科有較多的進展與需要更多的努力,由資料顯示英語科的進展是可以較安心的結果。

(圖5 105年宜蘭縣國中會考英語科C等級學生統計分析圖局部)

(圖6 104~105年宜蘭縣國中會考英語科C等級學生進展統計分析圖局部)

相較於英語科,國文、自然、社會等三科大致類似英語5C、3C比率降低的結果。

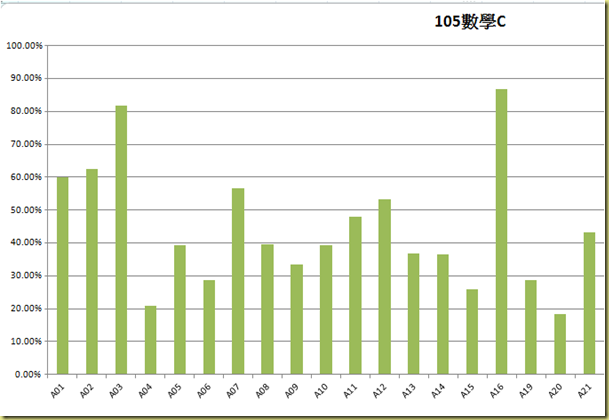

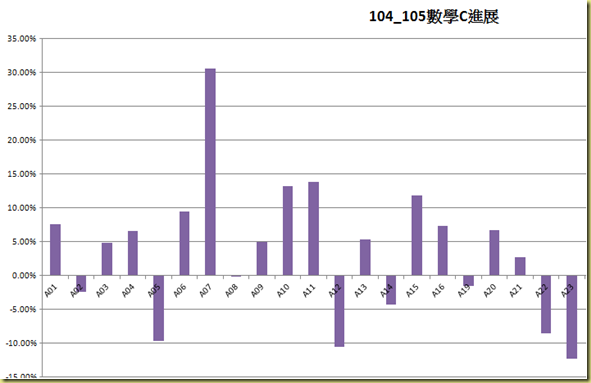

但是數學的情形就顯示出不同的結果,反而是不進反退如圖7、圖8。

(圖7 105年宜蘭縣國中會考數學科C等級學生統計分析圖局部)

(圖8 104~105年宜蘭縣國中會考數學科C等級學生進展統計分析圖局部)

這一科的教學哪一區塊可能有落差?

學生測驗結果基本分析是教師改進教學的基本工作,也是教學準備階段共備的重要議題。

整理總體結果的分析後,如果進一步藉由測驗單位或是老師命題的評量目標統整相關測驗結果,就可以進一步協助教師對於評量目標與學生測驗表現的連結。

國中會考與學校中的紙筆評量最大的不同,不是以個別學校選用(編)的教材內容為唯一,而是以能力指標與基本學習內容的參考資源為命題基準,提供教師專業的參考。希望學校老師可以正視課程學習重點,透過參考會考或是縣市學力評估機制的建立,將可逐步打破版本迷思,聚焦學習重點的教學與評量。

當心測中心已明列出評量目標(圖9),並確實根據目標去規劃評量,列出所要評量的重要標的時,再配合課程綱要分析各年級教材重要成分,所建立的雙向細目表(以能力細目為主,一部分兼採內容細目),加上配題比重就建構了學生學習的重點匹配與教學重點走向建議。

因為會考評量範圍較大,有總結性評量的意涵。因此,各科所提供的評量架構(含雙向細目),所涵蓋的範圍較廣,學校進行教學與評量規劃時,如何由所提供的資料中參酌,檢視與調整目前教學歷程中,是否偏離或符合教學目標設定,則具有一定參考價值。以能力指標為核心貫串,這樣的理念與想法亦應反映在學校評量試題的編製上,亦即在編製評量試題時,類似的內容亦應考量學生在不同認知層次上的能力表現。期望透過實施紙筆評量機制的建立歷程,引導學校教師習於從更多的認知層次去思考學生學習評量的試題設計。

(圖9 104年國中會考英語科評量目標統整答對率分析)

這樣的分析歷程,就有機會協助老師進行課程規劃、教學實踐與評量實施過程,持續檢討每一階段的過程是否達到學生學習的目標。但是如果大家的目光只有關注於高分群學生的表現如何,如同尋求鳳毛麟爪,對於多數的學校,尤其是偏鄉小校而言是過於沉重的負擔,並且因小失大,要提升整體學生學習成效就更困難了。

但是這樣的思維是在跟學校這個小環境與社會這個大環境在作戰,仍然有一部分現場同仁選擇忽視。

如何讓眼光重新聚焦於提升學生基本學力。不斷提供學生基本能力進展情形,努力各項提升基本能的策略,提供分析統計資料給不同層級同仁,主要讓大家的焦點回到國民教育階段,最重要的核心工作:提升學生基本能力。

關心一件最重要事:我們還有多少學生尚未達到基本能力。

我們(或是學校),做了哪些事來提升學生基本能力!

固本培元,有效教學促進的有效學習,才是學生輔導的第一道防線。

如何藉由對國中會考(或是其他大型評量)低分群的分析,由對一個學生的努力,逐步擴展全班性降低5C、3C學生比率,讓這群落後學生有重新投入學習軌道的機會,才有機會翻轉班級學習風氣,進而影響到班級氛圍,高分群學生的學習不被干擾的機會降低,透過小組學習的機會提升整體學習成效後,天資聰穎又努力的孩子,才有更多機會拿到高分,並且能夠同理學習弱勢同學的困難,互動、共好的結果,自發學習的動力才有機會延伸,對於所有學生的全人發展才能有所助益。

第二部分:

評量共備研討的方向建議

降低 5C、3C學生比率,以評量促進學習!(待續)