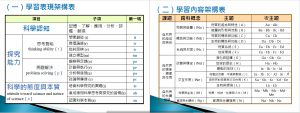

相關專家學者與現場教學老師們提出對於自然科考題的看法:融入實驗室等生活情境、時事「肺炎鏈球菌」入題「自然科考題難易適中,試題除了結合生活情境外,也融入自然科學實驗室情境,」(https://flipedu.parenting.com.tw/article/5885作者:親子天下 2020-05-17)。因應逐年順著十二國教新課綱微調的年度會考試題內容,小學端的教學,應該也能讓學生從第一次接觸自然科學、進入實驗室時,就能開始慢慢養成關鍵素養。以下就今年的會考試題,以學習重點之學習表現向度來看國小自然科學教學可能因應的改變:

108學年度鄉鎮市巡迴服務-(羅東鎮)自然科學領域

本次研習課程日期:109年5月13日(星期三)線上視訊iMeet

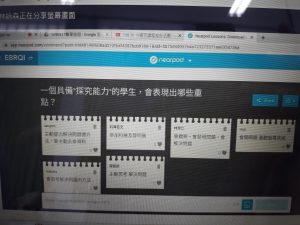

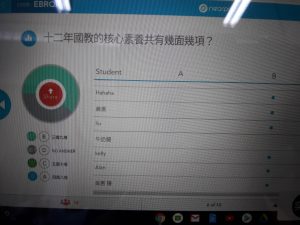

林詠森老師運用Nearpod融入教學,進行線上授課,學生只要輸入課程代碼就可以加入課程。

簡報連結→1090513羅東線上巡迴服務簡報

巡迴服務重點:

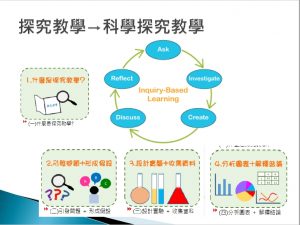

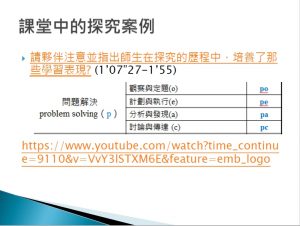

詠森老師分享了兩篇實驗案例:「蝶豆花變色之研究」、「彩色飲料的秘密」,及帶領大家觀看一段關於國小探究課程設計活動的教學影片,並分享自己的公開課有關探究教學經驗,希望訓練學生透過觀察分析別人的實驗數據,練習提升分析與發現(PA)的探究能力。

[推薦APP]

Nearpod是一個教學平台,教師可以製作簡報同時能加入各種互動功能,例如選擇題、簡答題、投票、繪圖等,同步教材分享至學生的電子載具內進行授課,課間可以即時回應、答案回饋統計,了解學生學習狀況,有助於提高學生參與度。

[好站分享]

|  |

CIRN 國民中小學課程與教學資源整合平臺

https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx?HtmlName=Home&ToUrl=

2020全國科學探究競賽-這樣教我就懂

https://sciexplore.colife.org.tw/

LIS情境科學教材

【LIS實驗教室】自製夢幻飲品-冰涼蝶豆花神秘飲

https://www.youtube.com/watch?v=JcqrI9VvI_Q

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

國教輔導團自然科領域輔導小組「公開課」實施計畫-1090505備課

本次課程日期:109年5月5日 (星期二) 13:30-16:30

地點:二城國小

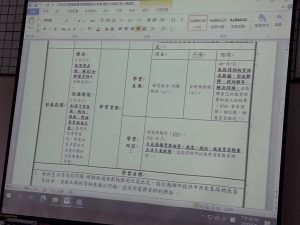

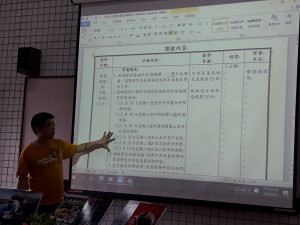

- 課程研習內容:由二城國小陳健忠主任以三年級自然科「認識天氣」單元為主題,進行公開課教學設計的備課說明。

- 學習目標:面對生活情境的問題,瞭解旅遊規劃地點的天氣狀況,能從教師所提供中央氣象局的氣象資料中,選擇正確的資料來解決問題,並說明選擇資料的理由。

- 教學活動流程設計:

一、準備階段(5分鐘):教師提供每組四種類型的天氣預報圖 及六個不同時間地點的旅遊規劃資料各2份。

二、兩兩(三人)分享到小組共識(15分鐘)

三、大使式巡迴活動(10分鐘)

四、全班討論到綜合歸納(10分鐘)

- 學習重點:透過比較與分析不同類型的天氣預報及旅遊規劃資料,進行聆聽、分享與回饋的溝通互動過程,讓學生能從所得到的資訊或數據中思考,形成解釋、得到解答、解決問題,並建立學生「說話要有根據」的基本論證觀念。

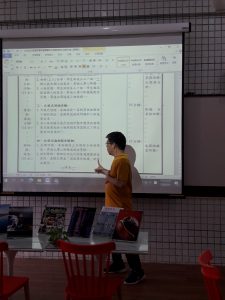

- 本次研習互動討論:

- 就實際分組座位方面—考量學生分組座位的對話距離及一般教室的容納空間,因此不選擇原班級教室作為公開課教學活動場地。

- 就學生要討論的問題—每組學生根據隨機拿到教師設計的旅遊規劃資料進行討論,考量小組剛開始進行是兩兩(三人)分享,所以每組都會有兩份相同資料。

- 學生進行大使式巡迴活動,報告分享並傳達意見來回所耗費時間,是否足夠完整表達訊息。

- 避免探究過於複雜的知識性而失焦,三年級學生僅需就設定的旅遊規劃資料,說明選用哪一張天氣預報圖的理由,藉此達到聆聽與分享看法的學習表現。

- 本次教學活動設計了「兩兩(三人)分享到小組共識」、「大使式巡迴活動」,目的不在於孩子學了多少,是在於剛開始時希望孩子可以講出來,更重要是可以聽別人講,因為有些孩子都很會講但從來不聽別人說。進一步希望,三年級學生透過探究根據來支持各自說法,學會論證。

- 照片分享:

108學年度鄉鎮巡迴服務-(南澳鄉)自然科學領域

1090422初階教學知能、自然科學素養課程設計研習

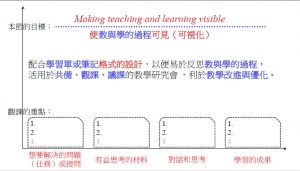

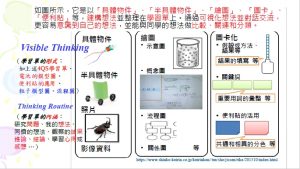

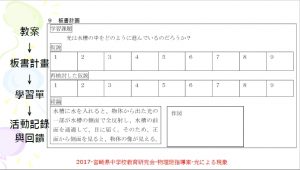

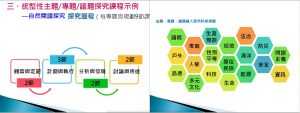

本次(4/22)研習邀請台師大化學系退休的林如章教授蒞臨本校,講授素養導向教學實踐與教案示例的分享,介紹藉由學習單的內容格式設計,讓學生對所觀察紀錄下的資訊,更有利於進行比較差異的發現。

|  |

|  |

林教授並帶領研習夥伴們分組觀看討論國外案例,介紹日本具代表性的教育研究機構「國立教育政策研究所」,於近日(令和2年4月10日)公布的平成30年度全國學力學習狀況調査結果中,所做的小學理科的學習指導案例影像集。

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou/rika/r01.html

巴斯夫小小化學家網路互動實驗室

《巴斯夫小小化學家互動實驗室》(BASF Virtual Kids’ Lab)是個免費又好玩的知識網站,由德國擁有150年歷史的世界級化學公司-德國巴斯夫所開發,小朋友進到實驗室之後,可以認識實驗室安全守則、基礎的實驗設備、動手做實驗,進行線上操作,而且支援10種語言,是很棒的線上學習網站喔!

請進 巴斯夫小小化學家網路互動實驗室(繁體中文版) https://basf.kids-interactive.de/

自然就有APP

幾款和自然領域相關的APP介紹,老師們可以參考。

哇哇叫 收錄26種台灣常見蛙類的自然聲音圖鑑,是出門踏青最方便攜帶的聲音圖鑑工具。還可將喜愛的蛙鳴設定為手機鈴聲或鬧鈴

哇哇叫 收錄26種台灣常見蛙類的自然聲音圖鑑,是出門踏青最方便攜帶的聲音圖鑑工具。還可將喜愛的蛙鳴設定為手機鈴聲或鬧鈴

台灣野生植物 具備與台灣野生植物資料庫 http://plant.tesri.gov.tw/plant 相同資料內容並提供更便利大眾的野外調查功能,提供相關物種9千餘筆資料可供查詢並可觀看特色照片外,並可透過WIFI以及行動網路方式連線至更詳細物種基本資料、調查資料、標本資料、分布圖及物候狀態,給民眾一個方便便捷的植物行動APP

台灣野生植物 具備與台灣野生植物資料庫 http://plant.tesri.gov.tw/plant 相同資料內容並提供更便利大眾的野外調查功能,提供相關物種9千餘筆資料可供查詢並可觀看特色照片外,並可透過WIFI以及行動網路方式連線至更詳細物種基本資料、調查資料、標本資料、分布圖及物候狀態,給民眾一個方便便捷的植物行動APP

台灣樹木圖鑑 本程式內容為呂福原、歐辰雄、呂金誠合著之《臺灣樹木解說》,原書共分五冊,於1997~2001年陸續由行政院農委會出版。後行政院推動「數位學習國家型科技計畫」,將原書內容以網頁格式公開。因網頁格式不利於手機閱讀及查詢,且筆電野外攜帶不便,故有此程式誕生。 原書五冊994種植物解說,及近一千七百張圖片,皆已內建於程式中,無須經由網路存取。且程式大小雖然達134MB,但資料皆儲存於外接SD卡上,於手機儲存空間僅佔2.1MB,即使低階手機,亦可輕易安裝。 原書發表於2001年,迄今已十餘年,期間植物學名或有更動,故學名儘量以”中央研究院生物多樣性研究中心 “公開之「臺灣本土植物資料庫」為準,但若無法對照,則仍以原書資料為準

台灣樹木圖鑑 本程式內容為呂福原、歐辰雄、呂金誠合著之《臺灣樹木解說》,原書共分五冊,於1997~2001年陸續由行政院農委會出版。後行政院推動「數位學習國家型科技計畫」,將原書內容以網頁格式公開。因網頁格式不利於手機閱讀及查詢,且筆電野外攜帶不便,故有此程式誕生。 原書五冊994種植物解說,及近一千七百張圖片,皆已內建於程式中,無須經由網路存取。且程式大小雖然達134MB,但資料皆儲存於外接SD卡上,於手機儲存空間僅佔2.1MB,即使低階手機,亦可輕易安裝。 原書發表於2001年,迄今已十餘年,期間植物學名或有更動,故學名儘量以”中央研究院生物多樣性研究中心 “公開之「臺灣本土植物資料庫」為準,但若無法對照,則仍以原書資料為準

植物小學堂 根據模糊理論及特徵量化後的計算結果,能讓使用者在不知道植物名稱時,可以依照所觀察的植物特徵輸入本系統查詢。利用質心距離曲線計算植物輪廓特徵,並結合模糊理論達到容錯能力,找出符合度最高的植物。提供3D繪圖虛擬盆栽遊戲,使用者可以模擬照顧植物

植物小學堂 根據模糊理論及特徵量化後的計算結果,能讓使用者在不知道植物名稱時,可以依照所觀察的植物特徵輸入本系統查詢。利用質心距離曲線計算植物輪廓特徵,並結合模糊理論達到容錯能力,找出符合度最高的植物。提供3D繪圖虛擬盆栽遊戲,使用者可以模擬照顧植物

張義斌/屏東縣縣立三地國小

整合國立暨南大學及國立自然科學博物館─蝴蝶專業人力,將科博館多年來蒐藏的「蝴蝶」珍貴典藏進行數位化處理,建立一個兼具研究、教育、娛樂功用的數位化蝴蝶生態博物館,藉由快速發展的全球資訊網無遠弗屆的傳播到各地,兼顧國中小科學教育與專業蝴蝶研究……

- 自然與生活科技 國小3年級~國中9年級,高中10-12年級,高職10年級~高職12年級

- 修改日期:2020-03-21

自然領域線上學習資源彙整

小編整理了一些關於自然領域可以線上學習的網路資源,提供老師讓孩子停課不停學的課程設計參考。

線上教學平台使用教學

學習吧快速開課速成班

Google Classroom 開課教學影片(感謝黃健哲老師提供)

錄製給老師看的

https://youtube.com/playlist……

錄製給學生看的

https://youtube.com/playlist……

各版本支援線上教學的資源

康軒 https://bit.ly/3w7jNB1

翰林 https://bit.ly/33MM7wC

南一 https://student.oneclass.com.tw/

教育部提供線上教學自學便利包:

https://learning.cloud.edu.tw/onlinelearning/

| NTCU 科學遊戲 http://scigame.ntcu.edu.tw/Uplay-3mm.html | |

| 泛科學-全台最大科學知識社群 https://pansci.asia/ | |

| 因材網-教育部教師適性教學素養與輔助平臺 https://adl.edu.tw/ |

| 自學影片: 傅麗玉教授製作的金鐘獎「吉娃斯愛科學」動畫40集有一個YouTube播映平台,有國語版、英語版和越南語版。 下課花路米 https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9-cXLksRCspBKpofNXxIRllKlqgJDzC 生活裡的科學 https://www.youtube.com/playlist?list=PLYfJOvcvKb2Qwr7Q4G1gMgxC3qDR35cy5 LIS科學情境教材 https://www.youtube.com/channel/UCEjSMfRDks28MYaJ4iPkQMQ/playlists Fun科學 https://www.youtube.com/playlist?list=PLXbFMuyNWWqCyVomDoSnEf1XFfWW_nXaK 寓教於樂 從5/17-6/20期間,連續5周,每周更新20期內容,讓孩子盡情享受閱讀樂趣,輕輕鬆鬆自主學習! pagameO 成功的寓教於樂 https://www.pagamo.org/ 官方的資源整理 | |

app

app