這幾天在準備下一階段的宜蘭區免試入學作業宣導,老師關心的除了作業時程與會考一些細節外,對於各項積分所造成的影響,或是去年分發結果的統計與分析如何等,希望可以提供一些分析資料給大家,作為在班級教學或是學生輔導、親師溝通時的依據。

家長或是老師常有一個疑問,採計體適能成績,對於成績好的孩子公平嗎?

我的答案公布前,先請大家看下列的統計表,應該可以解答很多人的疑問。

[@more@]

會考五科總級分 | 人數 | 體適能平均分數 |

15 | 123 | 2.27 |

14 | 117 | 2.27 |

13 | 149 | 2.23 |

12 | 238 | 2.24 |

11 | 397 | 2.21 |

10 | 1338 | 2.18 |

9 | 728 | 2.11 |

8 | 485 | 2.04 |

7 | 399 | 2.03 |

6 | 333 | 1.94 |

5 | 282 | 1.93 |

4 | 9 | 1.56 |

3 | 7 | 1.57 |

0 | 18 | 1.44 |

總計 | 4623 | 2.12 |

畢業生總學生約5400人,但部分學生已錄取其他管道,並扣除參加五專、外縣市、特教學生等未申請高中職免試等,參加高中職免試學生共4631人,再扣除因會考違規被扣會考級分的5位學生,及3名2級分學生體適能平均2.0分的幾位特殊個案。

參加國中會考的成績級分與體適能平均分數如上表(金質3分,銀質2分,及格每一項0.5分,最多四項可得2分),出現一個有趣且具意義的統計結果。

這是一個明顯的現象:會考成績越高的學生,體適能的平均也越高!

反過來再看一下另一個統計表:

體適能 分數 | 學生人數 | 教育會考總級分平均 |

3 | 665 | 9.98 |

2.5 | 485 | 9.88 |

2 | 2928 | 9.16 |

1.5 | 425 | 8.45 |

1 | 88 | 7.44 |

0.5 | 27 | 7.07 |

0 | 13 | 4.85 |

總計 | 4631 | 9.23 |

請注意,體適能成績越高的學生,會考成績平均也越高!

宜蘭區的免試入學採計體適能成績對於成績好的學生到底公不公平?

對於以智育為導向的老師而言,依照過去就學的經驗看待這個問題,加上班上也許一些學生不太願意動,或是沒有太多的機會讓學生動(考試、學校或班級的動態活動太少)等因素影響,造成迷思認知,以為成績好的學生體適能通常會很差,但是很多研究都告訴我們,運動可以改造大腦,並且有助於學生認知能力的提升,簡單講就是對學生學業表現有明顯的正增強作用。

當然有人會擔心成績的真實性,測驗的體育老師專業是否可以信賴等。因為標準常模是全國統一,我也認為體適能成績很難做假,因為同學的成績會影響到校內(也是班上學生競爭的對象)比序的名額競爭(附註1),測驗也是公開,成績很容易被看到(導師也會知道),學生的體能如何同學也很清楚,哪一個體育老師想要過度放水,尤其是想要放水給金質或是銀質,班上同學馬上會發現,屆時會有爭議時,體育老師要自行負責,我想不會有老師願意冒這個險,而信任老師的專業判斷更是所有制度建立時必要的基礎,不然我們只有走回頭路,只相信考試,讓學生投入無聊的測驗卷堆中。

所以老師的經驗有時會有盲點。鼓勵學生多運動,不但可以讓學生更健康,成績也會更好!

大家如果細心觀察成績好的學生,會發現這群學生通常有一些共同特質,好強、領悟力高,對於學習也比較有紀律與自我要求,當有更大的誘因與學校課程安排適當時,這群學生學得快,自然也學得更好。體適能的提升與健體領域教學當然不會有例外,況且,運動可以改造大腦與提升學業的研究更可以證明此一現象。

如果學校的夥伴想要讓年的學生學業成績提升,多一點考試也許不是良方,看到這樣的統計,讓學生多運動,學校多安排適當與規律性的體能活動,可能會更重要,而這一些,學生如果願意努力,也可以達到一定的成果。

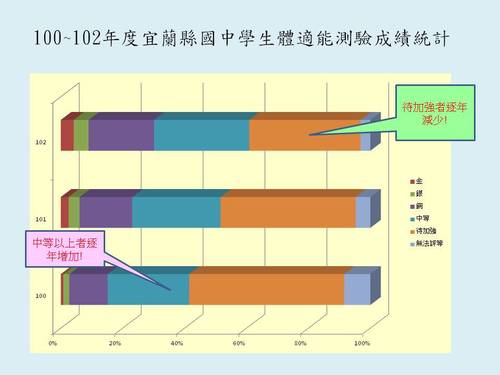

而這些成果,在跨年度的統計也可以看出來:

100~102年度宜蘭縣國中學生體適能.pdf(原始圖檔)

如果您是校長、教務主任、學務主任,要請您多多注意學校的體育課的教學是否落實與正常,體能活動是否多元與頻繁,能夠讓學生多運動。體育課的教學,是否真整能涵蓋體適能提升的需求!

而體能要好,體重控制是關鍵,健康教育的教學一定要正常。

由數據統計中也可以發現,體適能的提升是可以透過老師教學與學校的整體課程規劃(包含課中與課後),去影響學生對於自身體適能的提升,體適能的每一項,都是可以透過老師教學與學習練習的歷程提升,而這些也可以透過學生自我的要求與努力,達成身體適能提升的教學目標,回歸到教育面本身而言,採計的目的是在於落實教學品質提升,不是只是為了分數,高分學生又拿高分的情形,也是在於促進學生學習的動力,追求更好的教學品質,分數只是紅利而已。

四肢發達、頭腦簡單嗎?不是,四肢發達以後,頭腦會更清楚,學業成績通常也會更好!

再問一遍,採計體適能成績,對於成績好的孩子公平嗎?

我的答案也許過度推論或是過於武斷,但對於很多成績好的同學而言,他們也許反而占盡優勢!

如果您有興趣,還可以看看下面的大師們的文獻回顧。

附註1:宜蘭區的免試作業,各高中職須提供50%(高職單科單班須提供75%名額),依照各國中人數比率等,直接分配招生名額給各國中。並在分發作業第一步驟先分發校內所分配到的高中職名額。