翻轉教學的風潮下,校長的角色在哪裡?

鼓勵老師公開授課,校長又要如何協助?

對於校長親自上場的公開課,校長到底教得好不好,個人一直認為不應是關注重點。

校長如何在公開課準備的過程,與公開課實施的歷程中,找到與校內夥伴對話的基礎,理解可能的問題與找出解決策略,將有助於與老師專業對話或是協助老師解決教學困難,就算只是同理老師的困境,都有助於校長的專業領導,進而協助老師專業提升或是翻轉教學,這才是校長參與公開課最大的價值。

本篇是2105/04/23南安國中林惠珠校長的公開課紀錄,加上個人對於校長公開課的觀點整理。

[@more@]

準備課的過程與課前說明

這次惠珠校長備課過程除了與邱主任有一些討論外(詳情我不得而知),因為平常有密切聯繫,一個月前就提供教學活動設計,希望我可以看一下提供建議,兩個人就常利用臉書訊息在下班後進行共備。

教學活動設計的重點為何?主要的核心概念如何學習?是備課的重點。

一堂公開課如果需要達到共同成長的目標,降低授課者的壓力,共同備課是重點,校長可以在這個過程中,提供一些提醒與協助,參與討論甚至釐清一些教學的問題,將對老師的專業發展很有幫忙,對於校長學習領導與專業形象更有加分。

但是因為多年來辦理教師觀摩或是校長職務的工作認知,學校校長對於教學任務的看法分歧,校長教學能力或是如何準備課的能力,其實因為脫離教學越來越久,很多校長同仁不管是教學的手感或是真正的教學專業能力下降是不爭的事實,協助老師進行備課或是參與備課常常就視為畏途。

透過教學指導的重點釐清課程設計的核心

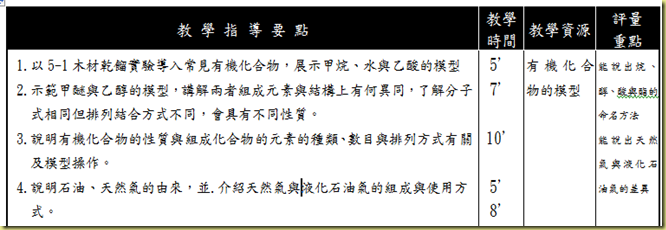

我看到第一版的教學指導要點(教案)後,依據經驗提供修改的建議,提供給大家參考。

(圖1:原始教學指導要點局部)

我的處理建議有幾項:

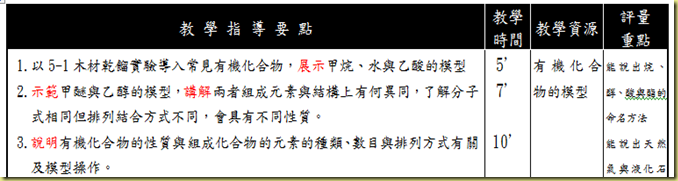

- 可以把教學指導重點的動作標示出來,以協助教學者進行檢核,看看教學活動的組合是否適切,也可以提供觀課者在課堂上的觀課重點。如下圖,我把校長可能的教學行為以紅字標示。

(圖2:原始教學指導要點局部,特別標示教師教學動作)

2.對於未來的建議是很多老師在實際進行教學活動或是設計階段時,不太容易抓到科目或是小單元的教學核心重點,如何透過教學指導要點的書寫,提醒老師去進行課程規劃與活動設計,適時利用各單元教學,將科目的課程目標或是核心能力培養的教學活動適時融入小單元教學中,也是備課階段的要點。

3.除了標示教學活動設計的主要行為,建議依教學指導要點看來,講述說明可能太多了。本單元核心的概念,除了介紹常見的有機會化合物,屬於一般基礎的認知層次。可以加入較高層次的比較與分類、組織與關連等活動(心智圖的應用),建議安排一至兩個學生學習活動。

標示完紅字,加上幾點建議後,沒有口頭討論,直接回寄給惠珠校長,由最後的版本看來,應該花了不少時間調整。

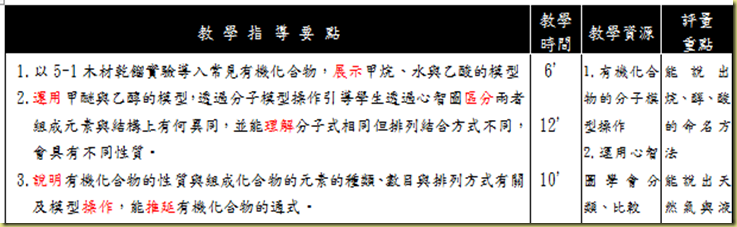

修改過後的教學指導要點

惠珠校長不愧是專業的理化老師,經過建議後的教學活動設計(應該計畫就是要這樣做,只是沒有寫出來)已是大不同。由紅字即可看出前後的不同與教學活動設計思維的展現,本來也許就是這樣的安排,但是透過活動設計的書寫與共同研討的過程,未來應該對於協助老師的活動設計會有所幫助。

(圖3 最後定稿的活動設計要點局部,特別標示教師教學動作與學生學習任務規劃)

備課過程中必要的文書(手寫也很好)作業,可提供教學者的想法與活動設計是否妥適,任務與時間的安排是否合理與符合學生學習脈絡需求,是提供觀課者或是教學者成長的重要資料,而透過書面資料在短時間內讓其他參與者理解,進而共同成長,也是公開課不只是當天看看課的重要價值所在。

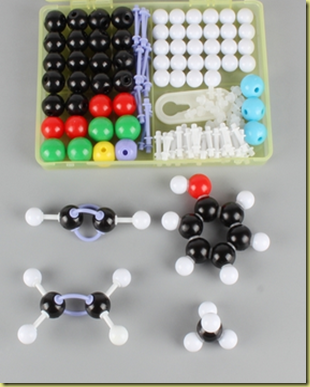

運用適合的教具,提供學生動手做與展現學習成果

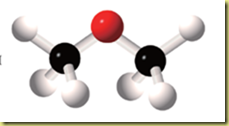

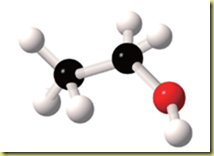

碳、氫、氧的球棍組合分子模型,是整個教學活動設計最核心的任務設計所需的教具,其中有兩個主要任務運用在這堂課中會使用到。看學生投入的情形,成效真的很好,價錢也不是很貴,網路查一下一組應不會超過200元,是理化課協助學生理解分子結構很好的教具。

(圖4:球棍模型,今天主要的教具,提供學生動手組合有機化合作分子組合用,掏寶網網路截圖)

課前重點說明

由惠珠校長親自說明今天課程安排的重點,教學設計的內容,與邱主任協同的部分,因為是借老師的課,所以基本上就配合原來的進度直接接續進行活動。

因為是大單元的第二堂課,學生已經完成筷子乾餾實驗,接續實驗結果,進行重要有機化合物的介紹,如同教學指導要點,除了基本介紹外,讓學生比較兩類有機化合物之間的特性差異,並且學生要利用碳、氫、氧的球棍教具組合分子模型。

教室物理環境對教學的影響

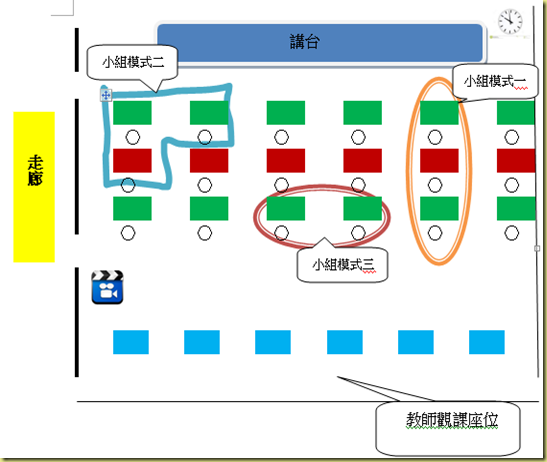

(圖 5 公開課的教室簡圖,教室環境與學生座位簡圖)

座位的安排與教學方法有密切關聯大家都知道。今天大家都有注意到這點,提供一點觀察紀錄給大家參考。

傳統講授式教學對於教室秩序的要求,常常遠大於教學過程中學生互動考慮的需求。因為專心聽老師講或是回應老師的問題,聽同學的回答是最重要的學習行為,如果無法保持良好的聆聽環境,老師的教學成效必定打折。因此,老師班級經營與座位安排的思維,就是盡量降低干擾,以避免學生聊天為主要考量,學生互動這件事,如果沒有安排任務,提供討論的機會,學生的互動就真的會是只有『聊天』,導致影響其他同學專注聽講的機會。

如果課堂上有要讓學生進行討論、合作任務的學習,分享發表時,原來的位置可能就需要調整。

學生小組組成模式

今天的課程原來有設計有三個小任務,以老師整理好的概念圖進行不同類別的有機化合物比較,兩個分子模型操作,以進行理解後的操作,推論分子結構等任務。

基於對於原班授課老師與導師的尊重,座位安排沒有特別安排,就用原來的座位進行教學活動,過程中,如果進行到任務的實施,才讓同組同學(本班一排為一組,中間紅色為組長)走動組成小組(小組模式一)討論的形式完成任務。過程中,學生進行討論互動,大致都能完成老師交代的任務,各組也可以完成老師提供的問題,並且也能夠進行延伸的學習,當然因為時間的關係,最後的統整工作因下課被迫要停止,不過由於只是一堂課,後續要有原班老師接手問題應該不大。

幾個觀課老師有發現,對於同學間如果要進行個別的紀錄或是其他同學分享時,比較不容易進行。不知道有沒理解錯誤,惠珠校長表示前一天有在另一班(都是邱主任的理化課班級)進行同一進度的課程,採用的小組模式為上圖以L 型小組(小組模式二)進行,相對來說比較順利,這堂課就以原班老師的方式進行,也許是因為很多外人觀課,加上學生多少有受到壓力影響,本來表現都不錯的學生,有時反而卡卡的,不過,教學模式總是無法一成不變多方嘗試找出最適方法,透過大家的共同思考、觀察協助,也許比較容易找到解決之道。

由於很多現場老師還是以講授式教學為主,排排坐的教室情境要改過來,就會變成碰到有討論課的老師,座位就要變動一次,班上如果排成小組(兩人一組,四人一組)的模式,但是其他老師的教學並沒有跟著調整,反而會造成學生私下聊天干擾老師授課的情形。對於剛開始想要讓學生在課堂上互動討論的機會,也許用左右鄰居兩人一組配對(小組模式三)的方式進行課堂中的合作與協同學習,對於座位安排改變的衝擊也許也會小一點,讓學生可以互相幫忙,降低講授式完全只有聽講的模式,對於課中給予任務、或是進行思考後的討論,未來前後兩小組如果有需求,稍微改變一下座位桌子可不動,就變成四人小組,這樣的改變對於現場同仁而言,應該比較容易下手,教學準備與任務設計應該也會比較容易,教學前後,要恢復座位安排的工作就可以省下來了。

但是,到底要採用哪一種小組模式,還是要根據教學與學生學習的需求彈性調整、逐步修正,沒有一定的要求,今天老師所要讓學生進行的任務,老師與學生在眾多觀課者與相機的干擾下,仍然順利完成已經是件很棒的事了。

動手做的成效

因為有讓學生動手做,就會有一些不一樣的火花出現,因為透過學生動手做,才有機會發現學生迷思概念的地方,讓學生有機會展現真正學會的知識,就算把乙醇組裝成二甲醚,也有機會再靠老師的提醒後修正過來,比起純粹講授而言,當然會多花一點時間,但是這樣的歷程卻是科學教育中必要的過程,未來如果有更多的課堂出現這樣的情景,讓更多學生因為思考、動手做而發現差異,當差異出現時能夠讓學生一起思考可能的原因與解決策略,慢慢就會由完全由以教師為中心的講授教學,逐步增加學生主動探究的學習機會,多元教學的理想必然發生,對於學生學習投入與動機的提升,應該會有所當幫助。

(圖 6 上左圖 二甲醚 上右 圖 乙醇 分子結構模型圖 )

特別的觀課者

校長的公開課,有更多的考量,如何與原班授課老師進行良好的溝通,盡量不去破壞原班老師授課的節奏與班級經營模式,又會有想要帶入不同教學風貌的積極想法,但是學生不是自己的班,又有校外與校內同仁、前家長會長、在學校幫忙的退休老師一同觀課,其實想要達成的意圖不言可喻,壓力當然直接爆表。

如同邱主任坦言,校長今天的教學跟前一天比較起來,卡卡的!

不過因為有之前共同備課的討論基礎,我還是覺得今天的主要任務都有完成,小地方因為校長足足有三年沒有正式上課了,仍有這樣的掌握其實無傷大雅。

(圖7 把前家長會長都邀請來觀課,中間紅衣 惠珠校長 左起 月鈴老師 能謙老師 曾前會長 校內老師 右起 邱主任 本人 )

觀課與議課紀要

個人觀點是校長的公開課不是來證明校長比老師厲害,透過公開課研討的過程,大家是可以一起成長才是關鍵。

尤其是教學過程中,學習機會點出現時,如何掌握?這通常是伸展跳躍或是延伸學習的機會,有些時候教學者會接到訊息後,往下探究,提供學生延伸學習的機會,有時候因為進度壓力,只能保留到課後,但是有時候真的會沒有掌握到,這時觀課者可以透過議課的過程進一步詢問,或是請教,下次可以怎麼做?對於參與雙方應該都會有所幫助。

有經驗的觀課者,如何提出建設性的建議?如果是校長的公開課,除了公開課本身教學內容外,是否能由校長在準備公開課或是課堂實踐的過程中,提供更多與教師專業成長發展有關的建議,作為在校內安排未來公開課形式內容的反思與修正參考,

學生學習是否成立的觀察

觀課過程中,對於學生學習活動的紀錄,情緒的反應,學習行為細膩的觀察,會有助於授課者確認學生的學習是否成立。學生投入學習與動手做的喜悅,碰到困難的疑惑,聽不懂或是放空的表情,都與老師的教學活動安排密不可分,哪一種教學設計會導致什麼樣的結果,尤其是學生互動中的微小反應,可以藉由觀課者的紀錄幫忙授課老師確認有效教學是否成立,而觀課者座位安排與紀錄方式也是校長辦理公開課時,可以關注的議題,是幫忙校內老師打開觀課視野的重要途徑。

(圖 8 學生組合分組模型的神情)

對於一些學習掙扎的學生而言,則是另一個觀課焦點,班級經營與營造全班良好的學習氛圍,學習掙扎學生的反應常常是重要關鍵。如何確定學生是否學會,考試當然最快速,除了考試以外,提供學生動手做與展現的機會,讓這些學習弱勢學生有完成任務與知識理解的自然表現,提供學習成功經驗,展現真正的學習成就,是快樂學習的根本,對於學生而言很重要,對於老師教學的回饋與鼓勵同等重要,看看老師的神情與議課的分享就可以證明。

(圖9 耶!我完成了!就算是平常精神都不太好的孩子,一樣有學會的喜悅,圖右 原班授課老師 邱主任協同教學)

觀課者座位的安排

今天的安排是大部分學校(尤其是宜蘭)經驗下的安排,老師排在教室後方的位置(圖5)。

這樣的安排建議未來可以配合老師教學策略的不同而有所調整,如果以講授式為主,主角是老師的講授,觀察對象是老師口條、講課邏輯性、是否清楚說明、提問反應等老師行為的紀錄,教室後方的觀課者當然可以觀察紀錄,但缺點是學生的反應與表情會比較不容易看到,觀課者與授課者眼神容易交會,對於授課者而言壓力也會比較大,這也是很多好師畏懼公開課很大的原因。

如果有像今天安排合作學習(或是學共的專案),學生間有互動、討論時,坐在後面將很難記錄學生互動的情形,學習任務完成中所發生的組內同學互動更難理解,對於老師教學活動設計是否完成更難評估,所以才會有內圈的小組觀察者,或是外圍觀察者的安排,對於大部分教室而言,可以分散觀課者在教室四周並分配觀課學生對象,一方面可以多方觀察學生行為與方便記錄,一方面也可以降低授課者感覺被一直盯住的壓力。

對於大部分觀課經驗較少的觀課者而言,建議就可透過觀課的安排與課前的說明,適度調整觀課者位置,以最少干擾的情形下,進行觀課紀錄,再透過詳細的紀錄提供授課者最大的協助,以降低授課者的壓力,回到共同成長的公開課目的。

資深老師的風範

協同邱主任的議課回應與貼心的服務,讓我感受到資深老師的風範。擔心今天有外人(家長、課督、外校老師),擔心校長太久沒上課了,會不會卡住,前一天還請校長先去另一班上課,令人感動的全校一家,先讓校長在另一個班級先上看看,回復一下教學的感覺,前一天只有邱主任在場,一切順利,今天雖然有一點卡卡的,但是對於校長的稱許,還是很令人感動。

邱主任是少數仍在教學奮戰的資深老師,客氣地說是用傳統的方式上課,雖然不是很創新,但是去年到校訪視時,輔導員的報告就很清楚談到,邱老師一直堅持科學教育的實驗課不可少,就算是公開課,仍採用秩序最難掌握的實驗課進行公開課。沒有專人管理,所有材料與實驗整備工作要自行打理下,雖然準備材料與事後整理時間要花掉很多時間,在資訊媒體發達的情況下,很多年輕的自然領域老師嫌麻煩,以危險當藉口,用單槍播放實驗影片取代真正的動手做的情況下,仍然保持『老派』作風,幾乎所有實驗課都要去實驗室讓學生動手看看,自嘲是做志工的心態在幫學生,更是真正展現自然科學老師的風範。

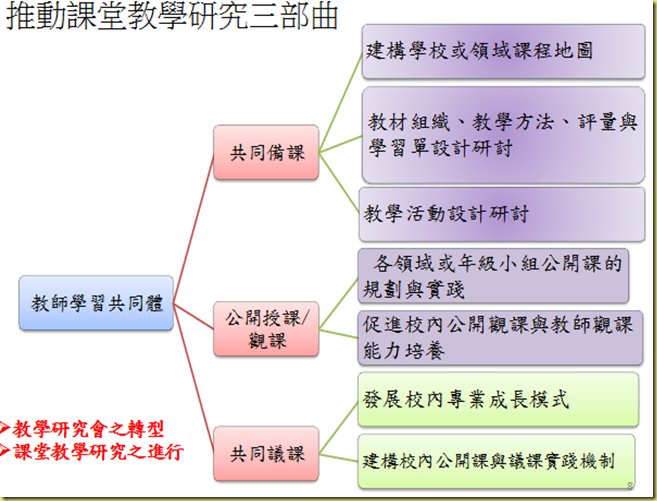

重點不在這堂課,是在營造老師們的學習共同體

對於這堂課上的好不好,校長到底會不會教?個人覺得真的不是最重要。

校長如何找到與校內夥伴對話的基礎,如何進行專業對話,在準備課的過程中可能的問題與解決策略,將有助於在未來與老師專業對話或是協助老師解決教學困難,就算只是同理老師的困境,也都會有助於校長的專業領導。如果校長放棄此一正道,可能需要另闢領導之道,或只能用旁門左道或其他方式『領導』同仁,甚至就是無法領導或是放棄領導,只能實質存在於校長室中批閱公文。

目前積極推動學校建構校本專業成長模式,老師課堂教學研究三部曲,將是未來領域教學研究會的轉型的重要策略,共同備課、公開觀課、共同議課的循環與操作內涵,營造老師們的學習共同體將是超越校長公開的價值所在,但是校長的公開課一定是重要的基礎。

(圖 10 課堂研究三部曲)

對於老師的翻轉教學,如果還只是在打高空只有空話,只是要求老師教學要改變,希望老師勇敢投入改變,但對於改變什麼?如何準備?如何實踐?校長如果沒有實踐的歷程的經驗,或是有不良意圖,其實現場的老師都看在眼裡,奢談教學領導或是專業領導更顯突兀。

用一堂公開課 ,促發更多的公開課

南安國中下學期將有更多公開課的規劃,不管是因為合作學習的專案,或是教師專業發展評鑑的基本規定,校長能夠有勇氣站出來,以建構一個校本專業成長的實踐機制,就值得大力的鼓掌。

5/5佐藤學到宜蘭,我們國小第一波學習共同體試辦學校校長們也會共襄盛舉,並參與本次的大型公開課,這些校長已經有各自的公開課實踐,將在當天擔任議課帶領人的角色。

更大規劃的公開課規劃也將逐步開展,國小12個鄉鎮市校長的公開課,將由校長們偕同校內老師共組備課社群,一起共同備課研討教學策略進行教學活動設計,將逐步在五月份開始進行公開課的準備與課堂實踐,如果有更多的校長體認到如果可以透過準備公開課的過程,真實參與老師的專業成長,理解與解決大家在教學現場所面臨到的教學困難與分享學生學習成功的喜悅,用一堂公開課,促發更多的公開課,精進教學或是翻轉教學的可能性將有更大的機會實現。

後記:

惠珠校長的回饋:

校長原本就是老師,透過參與授課、觀課了解教學現場狀況,未來才能與同仁ㄧ起討論課程,當天親、師、生都在看我,我承認前面5-6分鐘「真的有壓力」,但分子模型操作時,看到平常覺得上課無聊、不想學習的孩子,其臉上綻放笑容及自信,我授課的信心就來了,孩子你的參與是老師教學的動力。每個孩子都是獨特的,透過異質分組合作學習,能促進孩子口語表達能力、與他人合作能力、互相配合、相互扶持,最重要的是「懂得分享」,當然授課教師如何搭建鷹架,如何逐步撤下鷹架?讓教室的學習者學會「如何有效學習」,老師快樂「教」,學生認真「學」,這樣的教與學是身為教育工作者所樂見的。

延伸閱讀:

校長的公開課,企圖是什麼?~2014/10/2新北市深坑國中學習共同體觀課側記

校長為什麼要辦公開課?

關於翻轉教學的公開課,給授課者與觀課者的建議分享(一)~公開課類型

關於翻轉教學的公開課,給授課者與觀課者的建議分享(二)~觀課者的視野與記錄方法】

關於翻轉教學的公開課,給授課者與觀課者的建議分享(三)~公開課規劃,課前會談,紀錄重點。

其他人的分享:

- 黃能謙老師 霸氣中的溫柔

宜蘭縣岳明國小黃建榮校長 我為什麼想要做校長公開觀課