2018/11/21於冬山國小參加自然領域共備的夥伴們都相當投入共備的氛圍,或許是大家有著共同的目標「共備一堂好課」,因此討論過程中相當熱絡,也因夥伴們不吝的分享,在共備的過程中,激發出更多的火花!

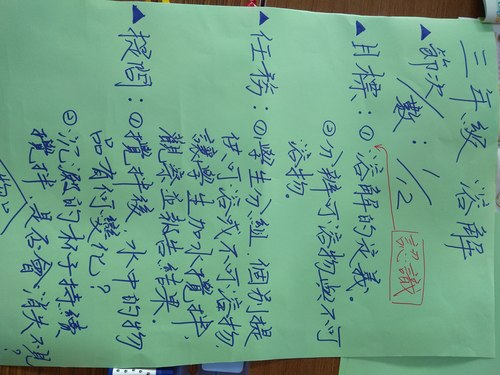

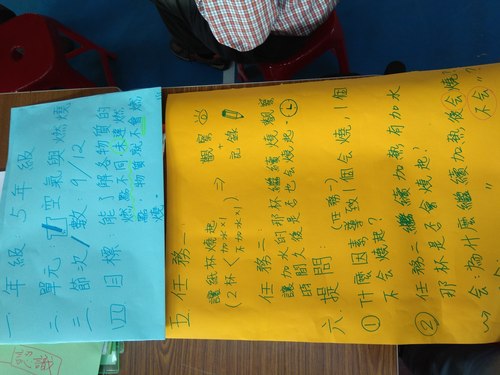

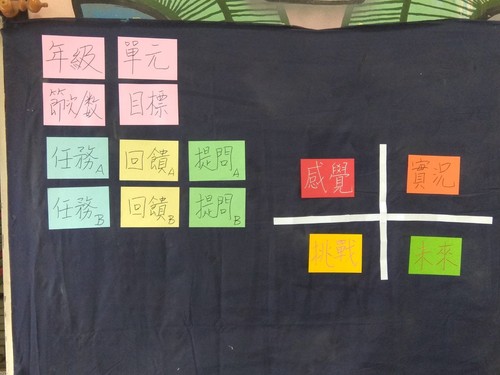

原本的理想是三至六年級,各年段分別共備一堂好課,但因人數較多,因此夥伴們取得共識後,決定將現場夥伴分為中年級(三、四)與高年級(五、六)2組,下圖為各組參考教科書決定要共備的年級與單元。

最後,兩組分別決定以三年級的「溶解」與五年級的「空氣與燃燒」為共備單元。

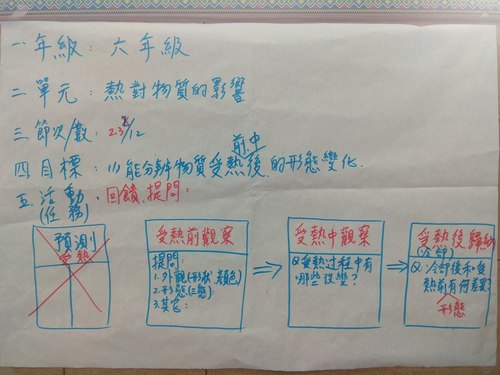

五年級夥伴們共備成果,如下圖。

感謝五年級夥伴點出物質「燃點」的迷思,物質的燃點並不會改變。在實驗過程中,加水的紙杯比沒有加水的紙杯更不容易燃燒,是因為紙杯中的水吸收了紙杯的熱,使有水的紙杯溫度未達到燃點而不易燃燒,而非降低燃點,因為物質的燃點是不會改變的,實驗中我們控制了溫度而非燃點。

過程中夥伴們也分享,若教師提問「什麼因素導致一個紙杯會燒起來(沒加水的紙杯),另一個紙杯(有加水的紙杯)卻不會燒起來呢?」學生大多會回答;「因為一個有加水,一個沒加水。」教師該如何從杯中的水引導至物質的燃點呢?

此一概念對於學生而言並不容易懂,因此夥伴們想到用關鍵提問引導學生思考,教師可根據學生的回答再深入提問「有加水的那一杯為什麼不容易燒起來呢?」請學生從觀察到的現象中去找尋證據。

若學生還是無法回答,教師可再追問「杯中的水在實驗前、後有什麼變化呢?」從實驗過程中水的變化,引導學生去發現,杯中的水吸收了紙杯所受的熱。

但要如何證明呢?有夥伴們提出,可使用感熱紙(註一)或用紅外線感熱器+銲料(註二),直接讓學生看到紙杯受熱後的溫度變化。

亦有夥伴提出可直接拿實驗用溫度計,測量加熱前、後紙杯中水溫的變化,請學生思考水溫的變化,是什麼因素造成的?進而推論因為水吸收了紙杯所受的熱,使裝水的紙杯受熱的溫度達不到燃點而無法燃燒。

經過這次精彩的共備,讓夥伴們更期待下次相聚與教學後的分享!

備註:

一、感熱紙是一種特種高級紙,使用一種化學原料塗抹在紙上,使得紙張可因受熱而改變顏色,不需要使用墨水或油墨。(資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/感熱紙)

二、銲料(英語:Solder),通常為錫的合金,故又稱銲錫,為低熔點合金,在銲接的過程中被用來接合金屬零件, 熔點需低於被焊物的熔點。(資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/銲料)