2018 PISA 公布:台灣閱讀素養微幅進步排第17,低成就孩子卻沒減少

教育部今(3日)公布3年一度的國際學生能力評量(Programme for International Student Assessment,PISA)台灣學生結果,2018年台灣在79個受測國家地區中占第17名,今年以閱讀能力為主測,較2009年同樣以閱讀為主測微幅上升6名,不過,低成就學生從2009年至今,比例未有下降,仍是原地踏步。

PISA (the Programme for International Student Assessment) 是由經濟合作暨發展組織 (OECD) 發起,針對15歲學生的素養能力施測,是持續進行近20年的跨國評量計劃。從2000年正式推出後,已有超過70個國家、100萬名以上的15歲學生接受評量。PISA評量內容涵蓋閱讀,數學和科學三個領域的素養程度,每3年舉辦一次,2015年是以科學為主、閱讀和數學為輔,另加測線上合作式問題解決能力 ,本屆(2018年)則回到閱讀為主、科學和數學為輔,另加測全球素養 (Global Competence)。

距前次測驗10年之久 低成就孩子未獲改善

本次結果顯示,台灣15歲學生閱讀素養普遍有提升趨勢,也高於79個國家平均。

教育部次長范巽綠說,PISA 2018台灣學生受試結果,與世界79國同步發布,參與學生包含國中、高中職及五專學生,總體閱讀表現在79國中排名17,比起上一次以閱讀為主測的2009年,有小幅的進步,其中水準5以上(指高成就)學生占比明顯提升了一倍,但水準2(指低成就)學生表現未獲明顯提升。范巽綠認為,今年起新課綱上路,如何有效縮小閱讀高低成就生之間的差距,將是重要課題,PISA 提供的資料可做為重要參考,3年後正好可以全面檢視新課綱施行成效。

國教署:增加閱讀教師質與量

台灣 PISA 2018計畫主持人,台南大學教育系教授洪碧霞表示,本次採全面電腦化適性測驗,情境設定真實且新穎,受試者除了要能流暢的閱讀,還要能定位訊息、理解、評鑑與省思。從公布結果可看出2個重要發現:

發現1:閱讀高成就學生的占比,從5%翻倍成長到11%,但低成就學生看不出明顯提升。

洪碧霞分析,這意味著學生之間的差距拉大,第一線教師在教學現場面臨的挑戰也會更大。

發現2:性別差距及城鄉差距縮小,男生閱讀表現有提升,愈來愈近女生的表現,但總體受試者的未作答比例偏高,近半數學生容易放棄答題。

洪碧霞說,如果有這樣高比例學生連試都不肯試,直接不作答就有點麻煩,顯示學生的應試積極態度可以再努力,老師要能強化素養導向教學與評量,來引導並帶動學生的認同。

洪碧霞坦承,上一次 PISA 以閱讀為主測是在是2009年,至今低成就學生一直沒有進步,是很沉重的議題,也是刻不容緩需要解決,在師資品質和素養導向教學的轉化,如何盡快到位,必須很誠懇、全面的來面對,並投入更大的努力。

國教署長彭富源則說, 成績落在水準2的學生,表示閱讀成就偏低,較難從文本的複雜訊息中擷取到核心概念,是一群需要特別拉拔的孩子,未來政府能做的是增加各校推動閱讀教師的質與量,讓這些學生有機會接受個別指導,並培養出自主閱讀的能力。

資科司長郭伯臣也說,本次 PISA 採全面電腦化適性測驗,學生必須在系統切換不同畫面,做多文本閱讀,可能有些受試者還不熟悉答題方式,未來將提供數位工具給師生練習,讓大家熟悉這種新型態測驗方式。

資料來源︰https://www.parenting.com.tw/article/5080791-/?utm_source=Flipedu.Line&utm_medium=social&utm_campaign=cp-l4-media-%E5%8E%9F%E7%94%9F5080791-191203

PISA評比台灣學生閱讀能力國際排名17進步6名

教育部今天公布台灣PISA 2018結果,台灣學生閱讀表現平均503分,在參與國家/地區中排名第17,比起同樣以閱讀為主測的2009年進步8分、上升6名。

國際學生能力評量計畫(PISA)是由經濟合作暨發展組織(OECD)主辦的跨國調查研究,評量15歲學生參與社會所需的關鍵知能。教育部今天舉行記者會,公布台灣2018年PISA結果報告,主要評測閱讀,輔測數學、科學。

根據PISA 2018報告,台灣閱讀表現平均503分,在參與的79個國家/地區中排名第17名,也高於OECD平均(487分),比起同樣以閱讀為主測的2009年(495分,65個國家中排名第23)進步8分、上升6名。

在輔測方面,台灣學生的數學表現531分,顯著高於OECD平均(489分),在參與的79個國家/地區中排名第5名;科學表現516分,顯著高於OECD平均(489分),在參與的79個國家/地區中排名第10名。

PISA計畫主持人、台南大學教授洪碧霞表示,根據報告,台灣學生在閱讀歷程量尺上的表現比2009年進步,顯示台灣學生的閱讀素養呈現小幅提升,而性別差距和城鄉差距也都在縮小,高閱讀表現的學生更從2009年的5%上升到2018年的11%。

相較於2009年,洪碧霞分析,台灣學生2018年閱讀表現呈現小幅進步,數學與科學則大致維持原有水準,閱讀素養高分群學生比率明顯提升,但低分群學生比率則變化不大,現場教師在教學上可能會面臨較多挑戰。

洪碧霞建議,要持續對低閱讀表現的學生積極介入,現在雖已在努力,但還沒有奏效;PISA調查在2018年發展為電腦適性評量,學生除了需要基本的ICT能力(導航或有效搜尋資料),還需具備主動嘗試和動態調整的能力,這也呼應新課綱的精神。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示,為協助低閱讀表現的學生,國教署也在國中小提升推動閱讀素養實施計畫,增加閱讀教師人數,讓學生得到個別指導的機會增加;高中階段將結合新課綱,發展各科推動閱讀理解的策略,並補助學校開辦學習扶助課程來幫助學生

資料來源︰https://money.udn.com/money/story/7307/4203057

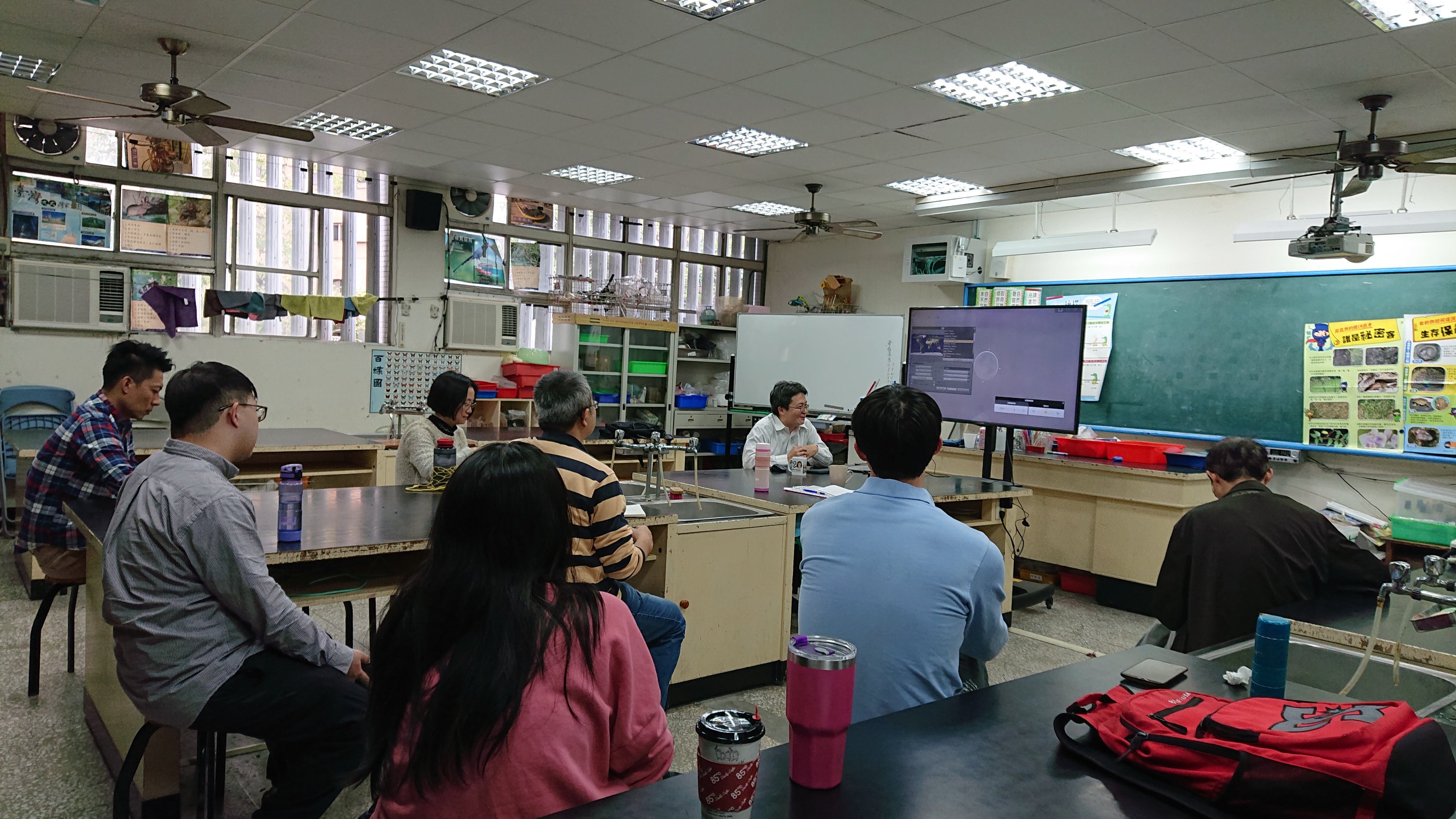

1081112素養教學工作坊–太陽系

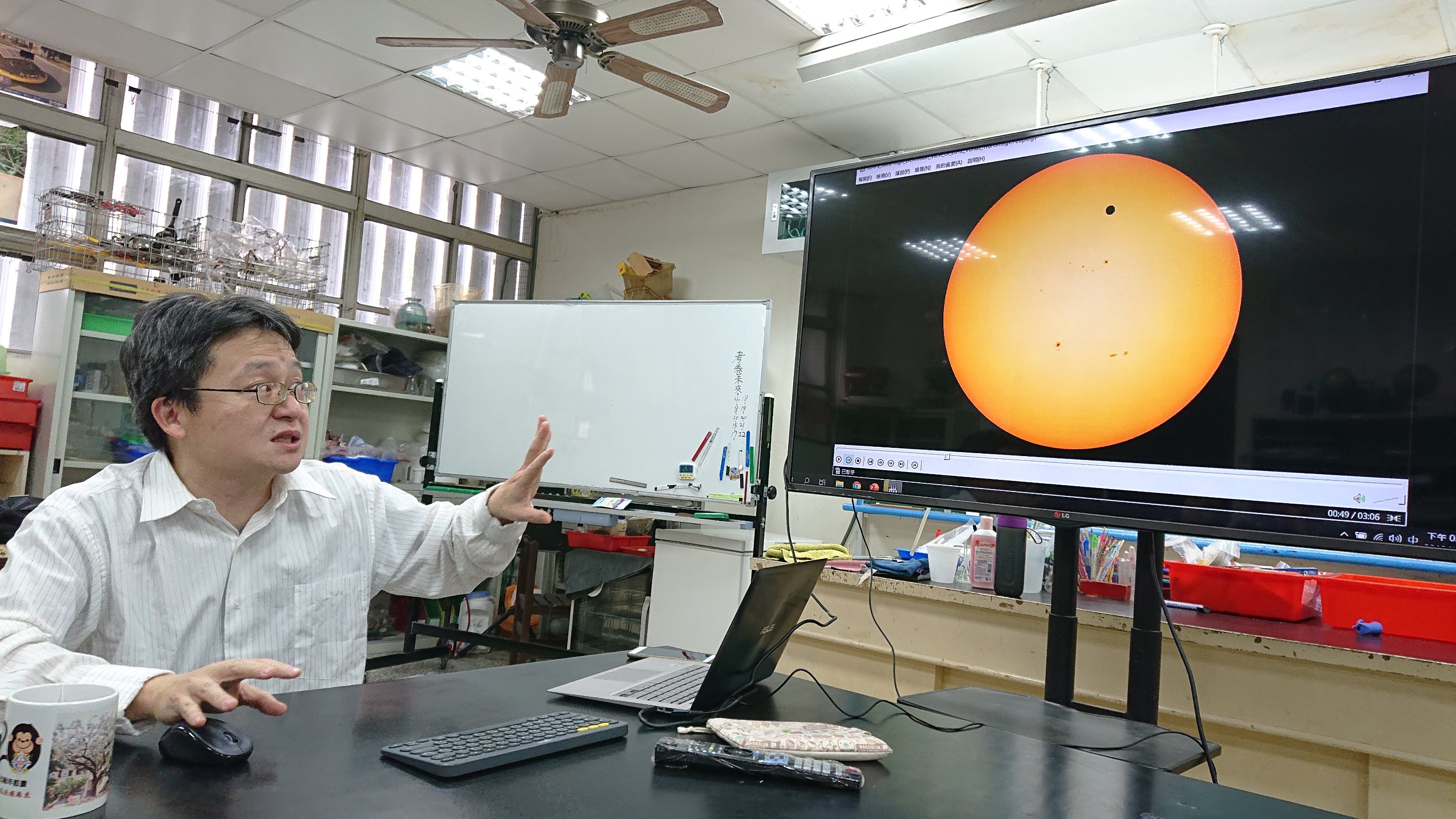

這一次素養工作坊請到台北市天文科學教育館的黎福龍老師來分享太陽系。

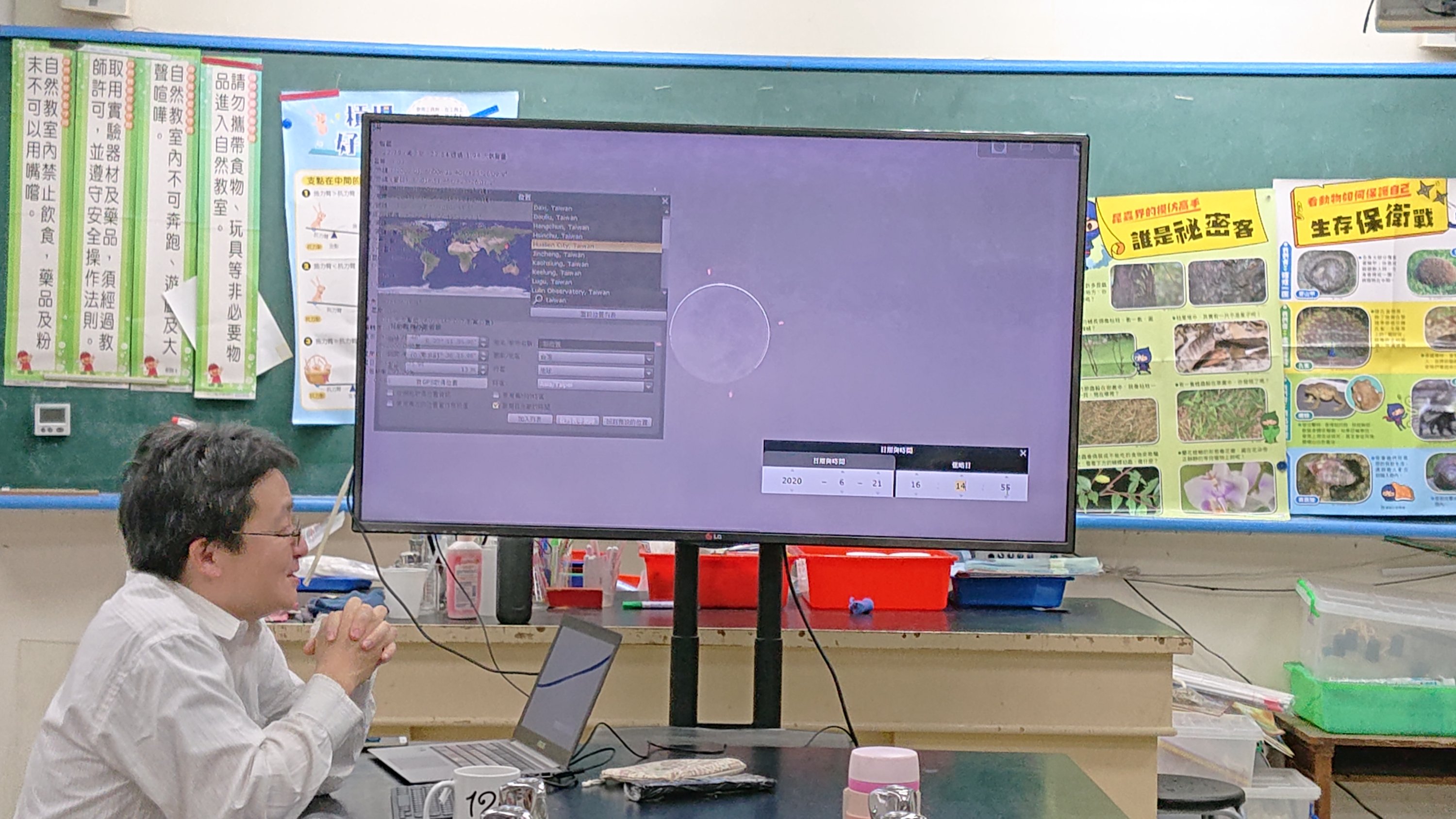

老師先介紹一個線上軟體,Stellarium,可以設定地點、時間、要看的星球等,便可以在畫面上看到模擬的情形。這個軟體的中文版,黎老師也是主要翻譯者喔。歡迎大家可以多加使用。

老師也介紹今年的12月26日,大約中午時間,會有日蝕現象,可以請孩子們觀察樹葉的影子,看看偏蝕前和偏蝕中的影子有什麼不同。

而明年(2020年)的6月21日,夏至那一天,嘉義會有日環蝕(宜蘭是日偏蝕),大約在16:00左右,大家不要錯過觀察的機會了。

接著老師介紹內行星,水星、金星、地球、火星。

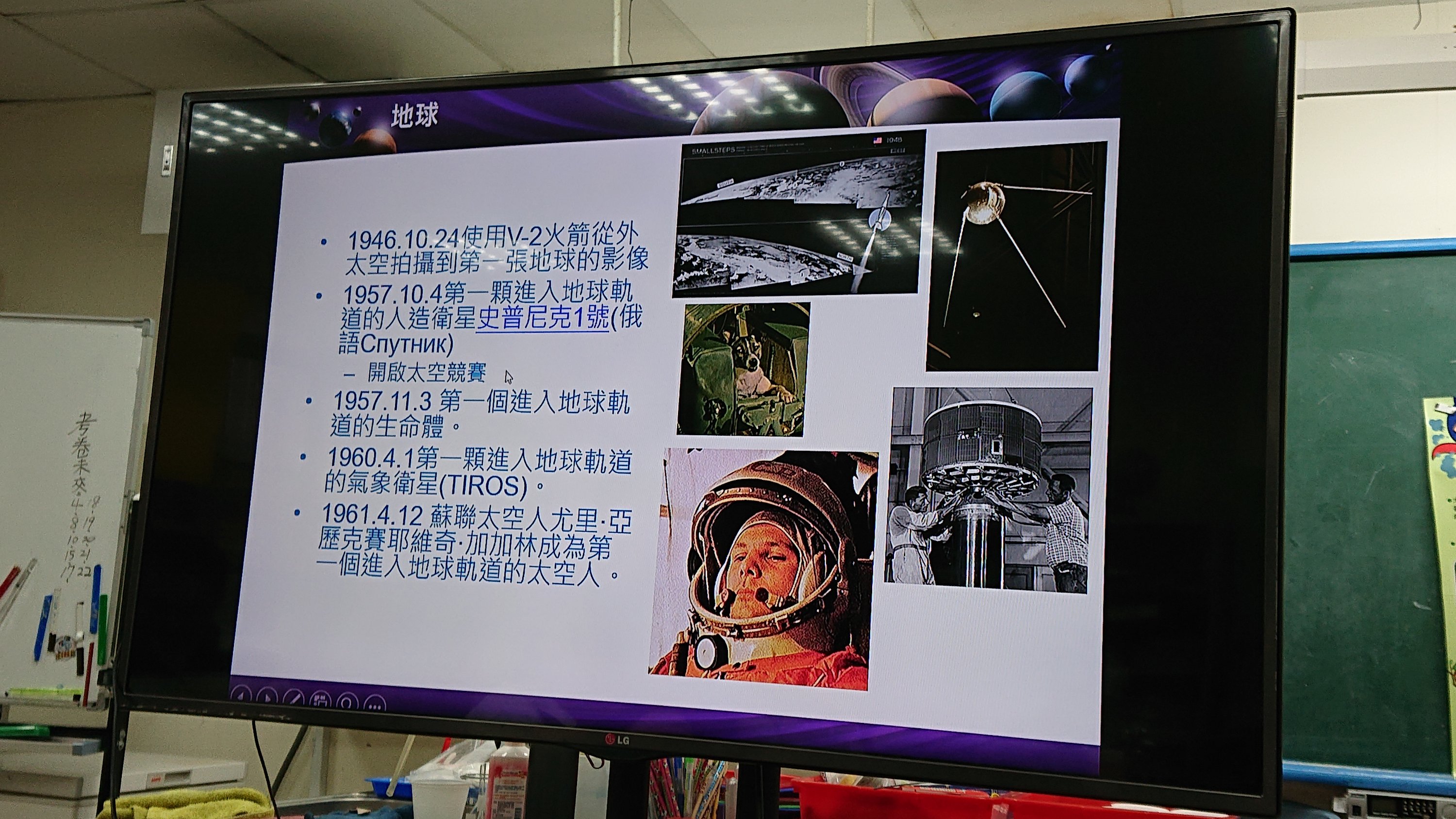

這是講述地球人探測太陽系的發展史,1957.10.4史普尼克號是第一顆進入地球軌道的人造衛星,從此開啟了國際間的太空競賽,電影「十月天空」,便是在描述這一件國際天文大事。

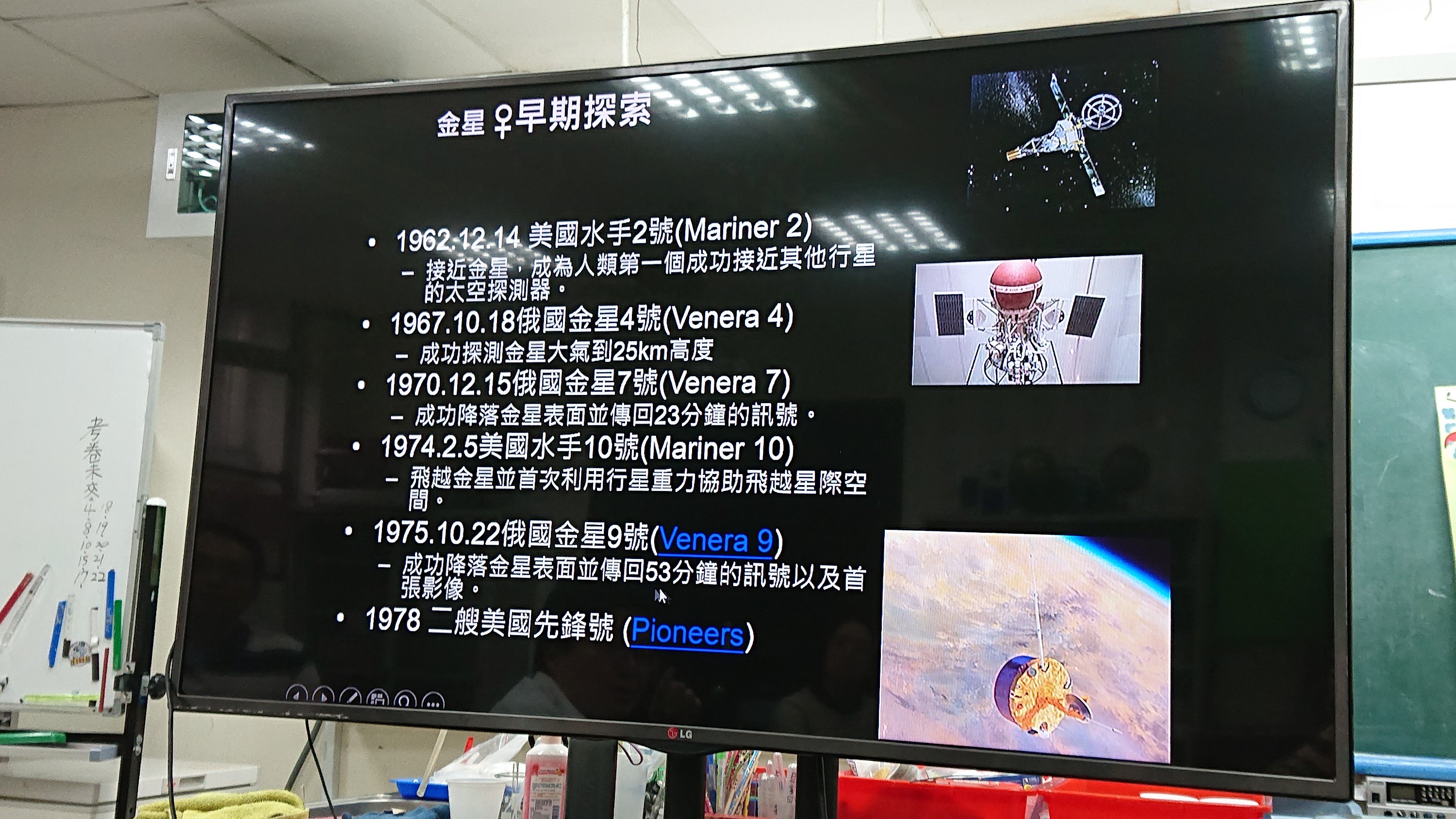

接下來介紹金星。

這是金星充滿濃厚二氧化碳的大氣層,地球暖化再持續下去,是不是就變這樣子阿?

金星的大氣層主要組成是二氧化碳,大氣壓力是地球的92倍,平均溫度超過攝氏450度,非常不適合生命的存在。

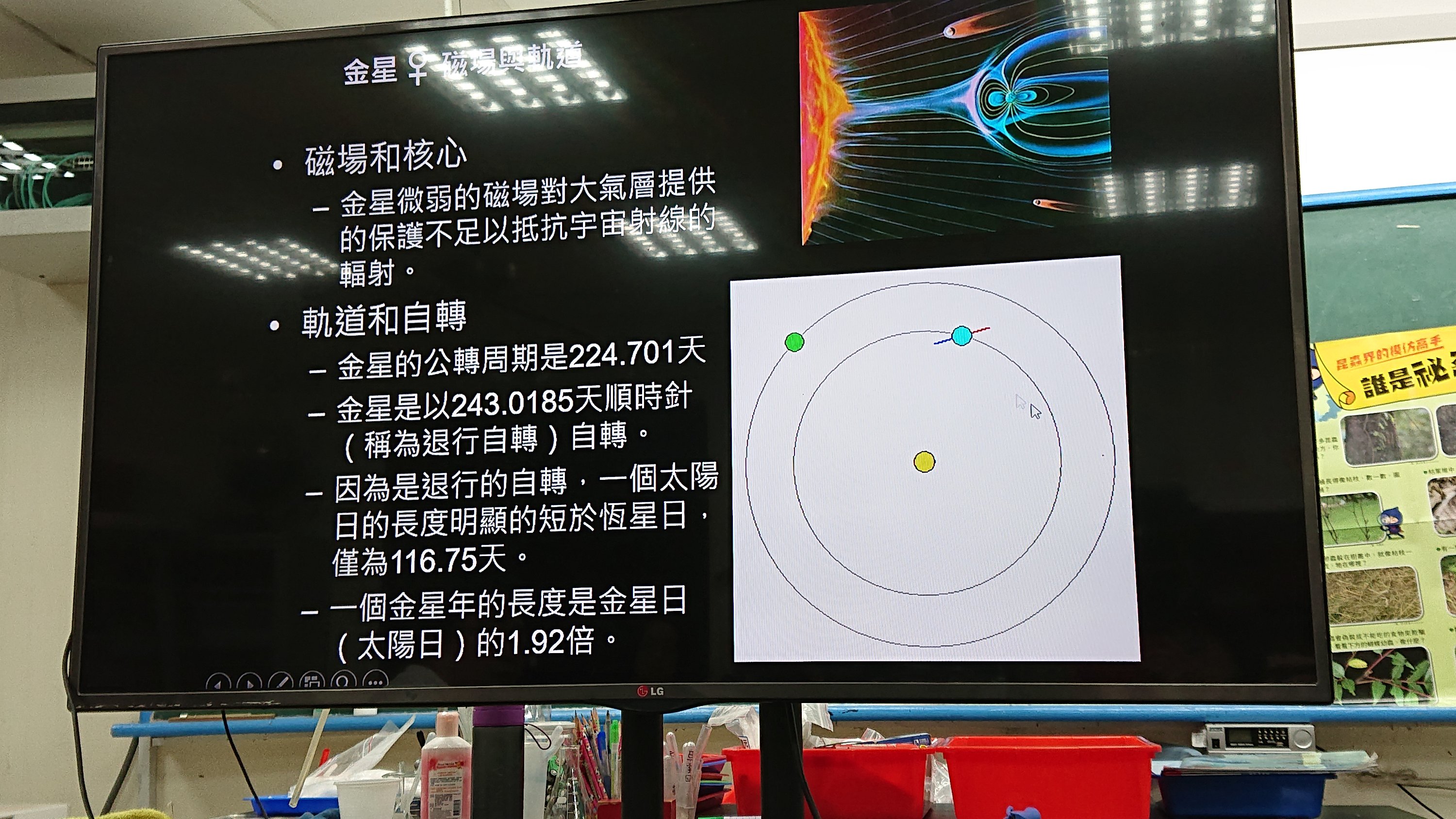

金星的運行非常特別,他是太陽系唯一一個順時針自轉的行星,自轉一圈的時間比公轉一圈的時間還長,也就是金星的一天比一年還長啊。

這是金星凌日,上一次金星凌日是2004.6.8和2012.6.5,下一次要等到2117年和2125年了。

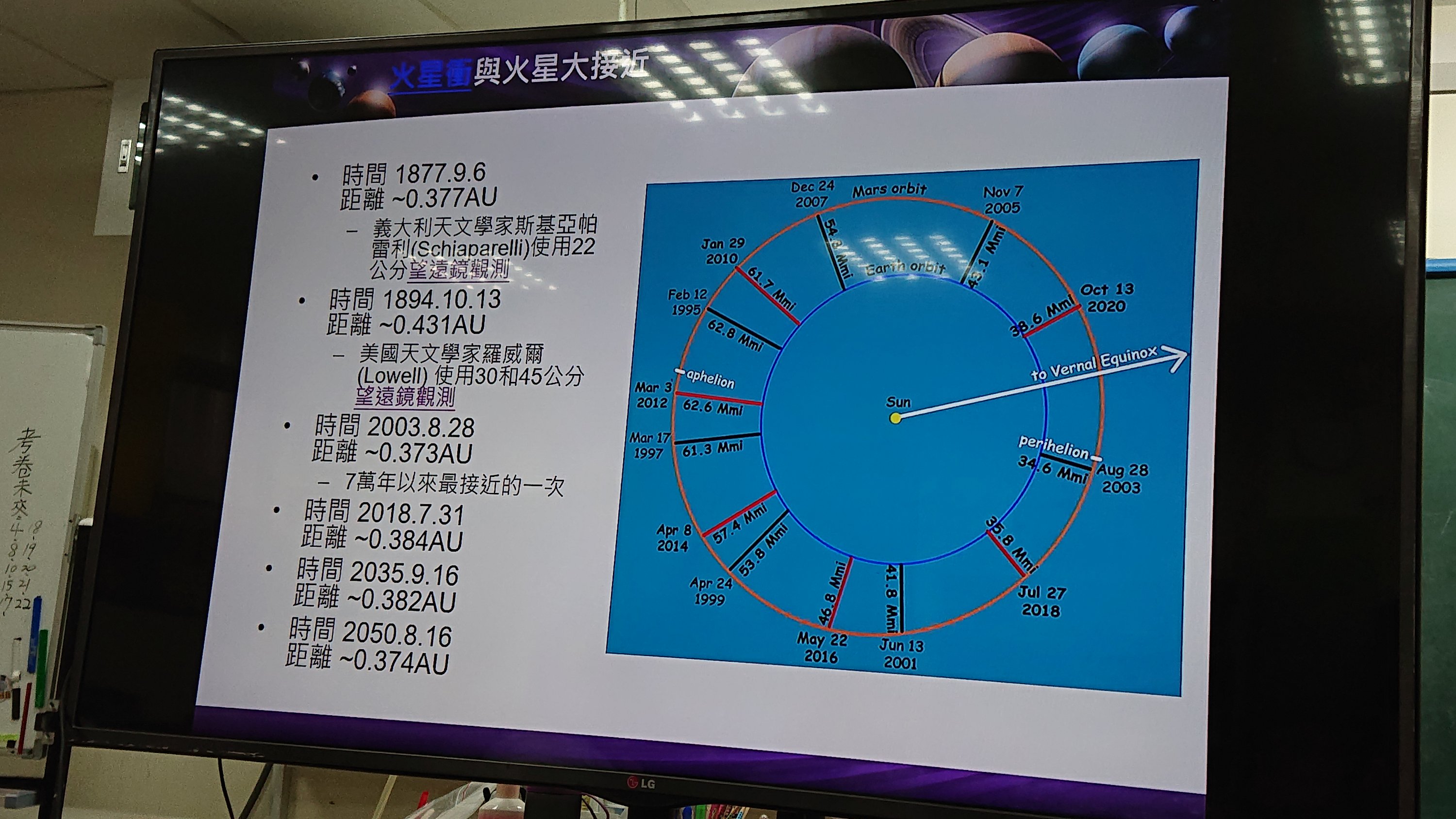

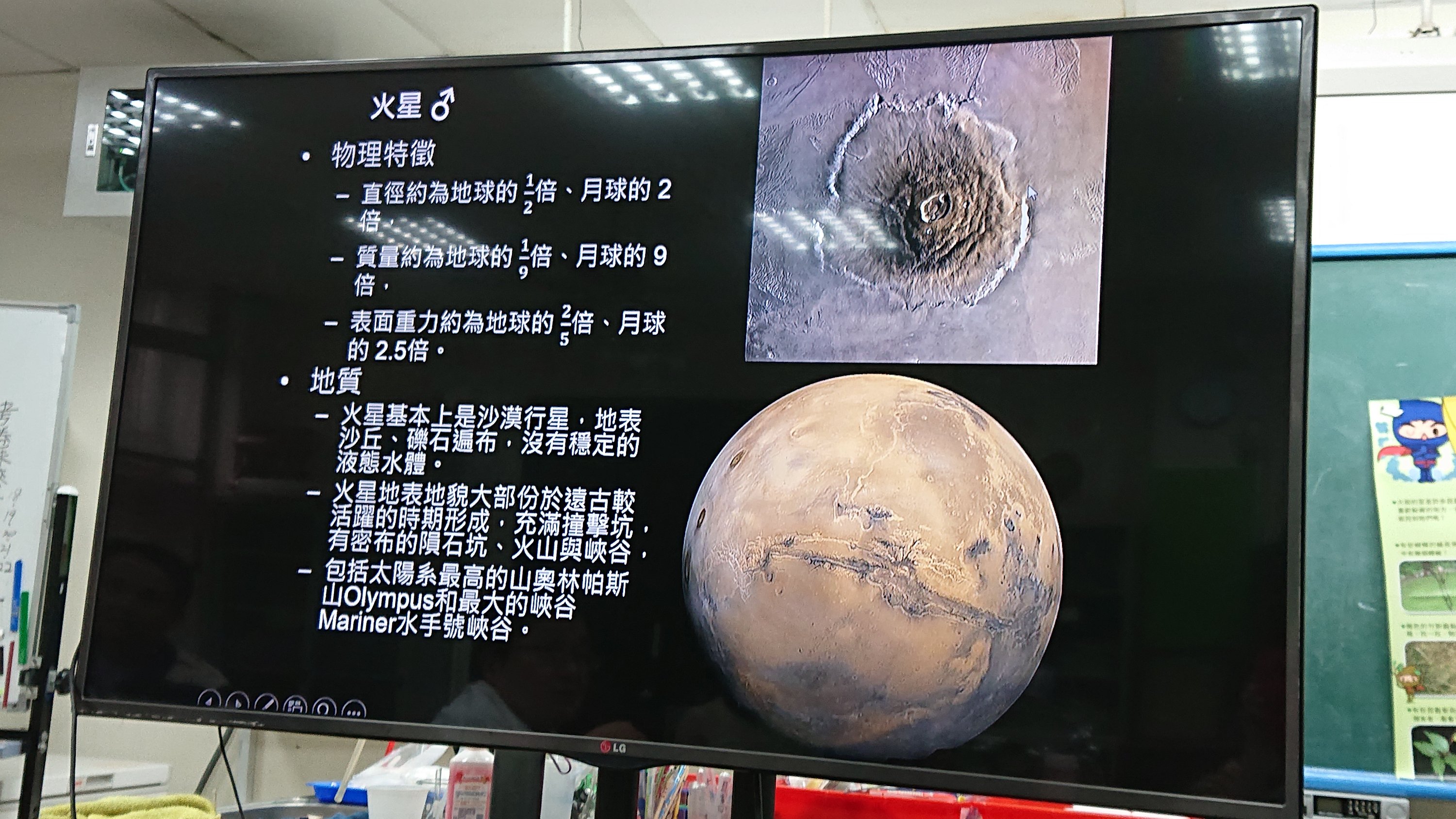

接下來介紹火星。因為離地球比較近,所以人類可以透過望遠鏡觀察到火星的表面。

2018.7.31的火星大接近剛好遇到沙塵暴,所以看不到火星表面。

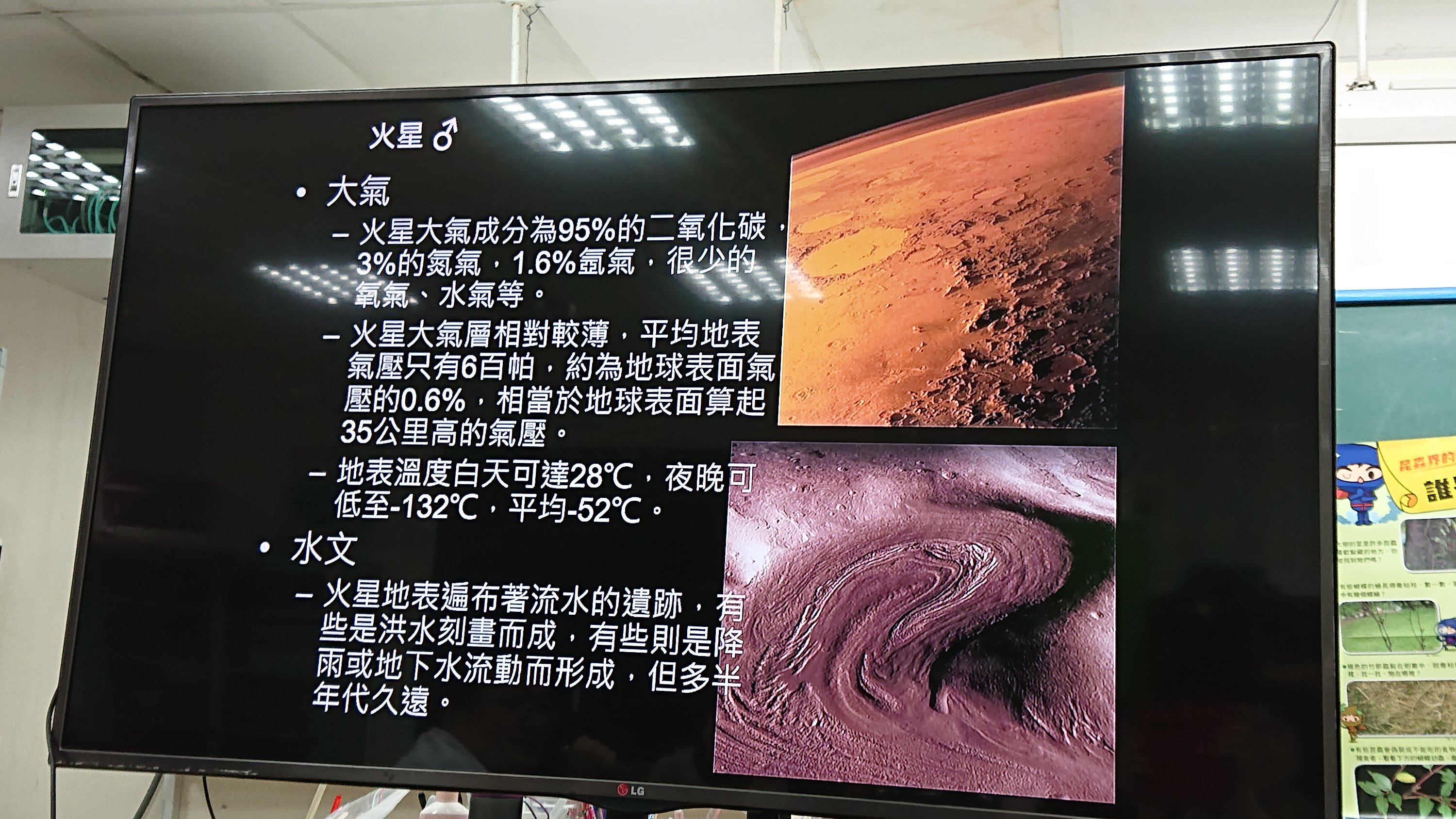

火星地表有水流過的痕跡。

水星是最接近太陽的行星。

這是水星凌日的景象,水星的影子看起來甚至比太陽黑子還小。

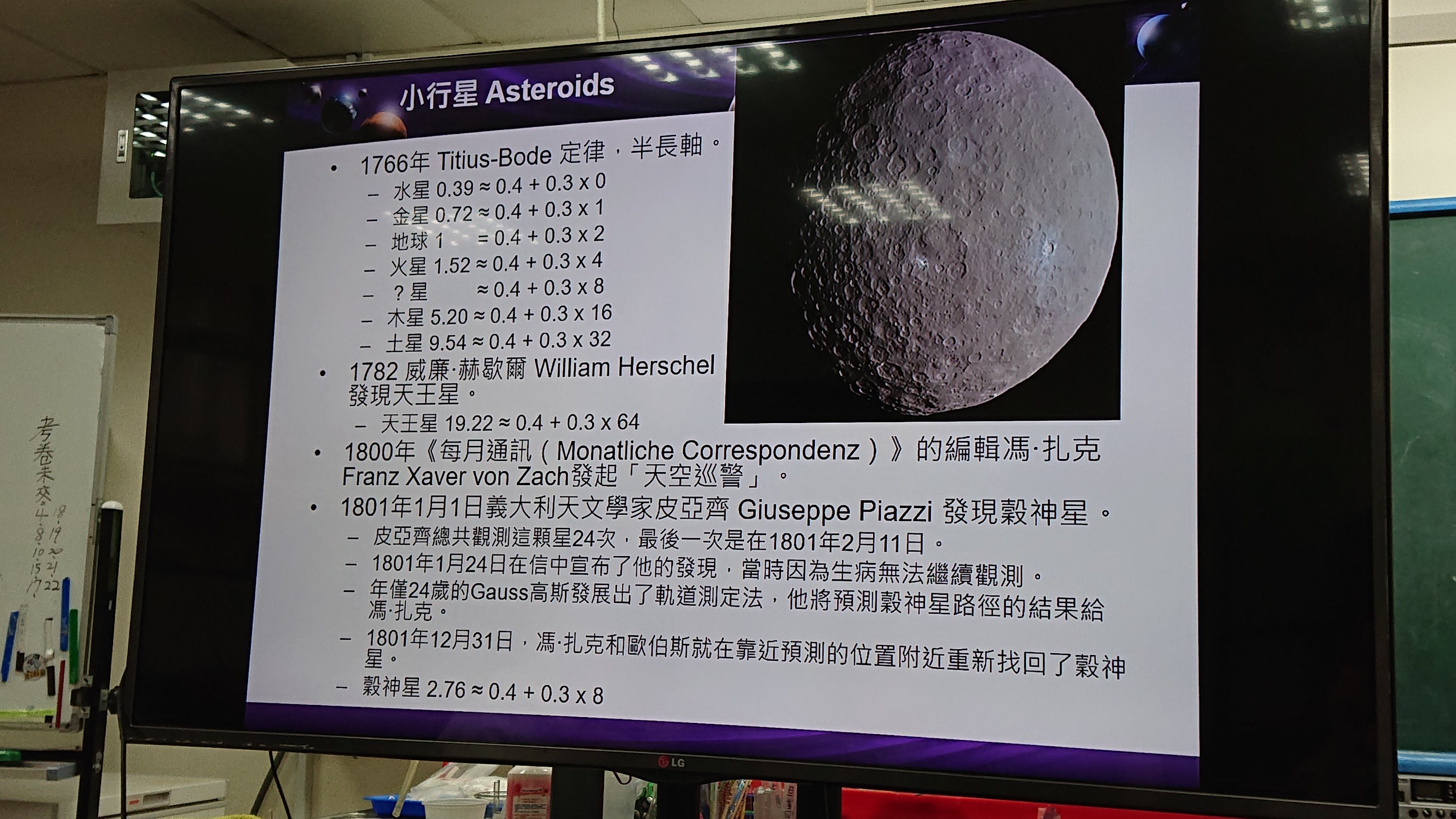

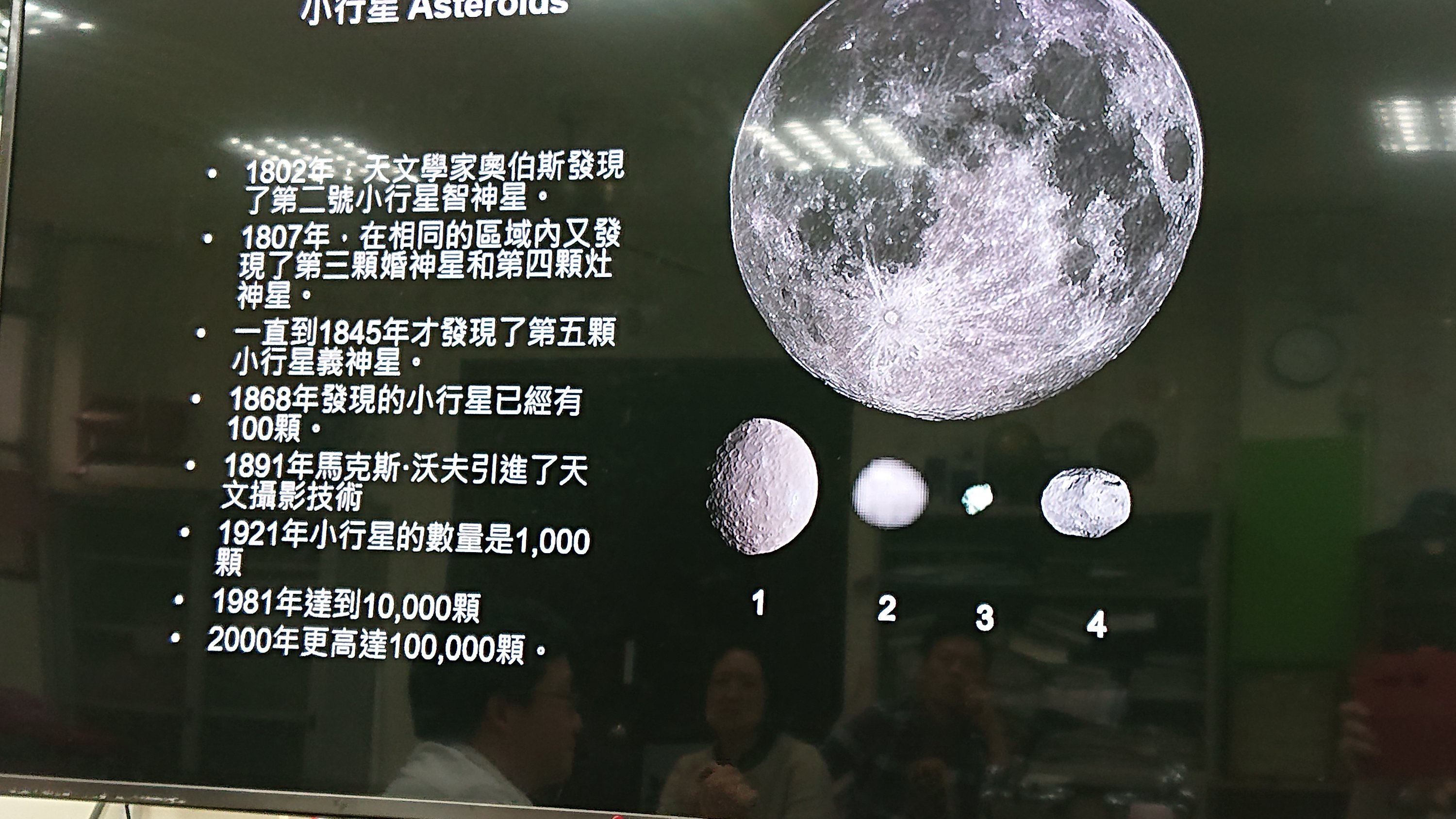

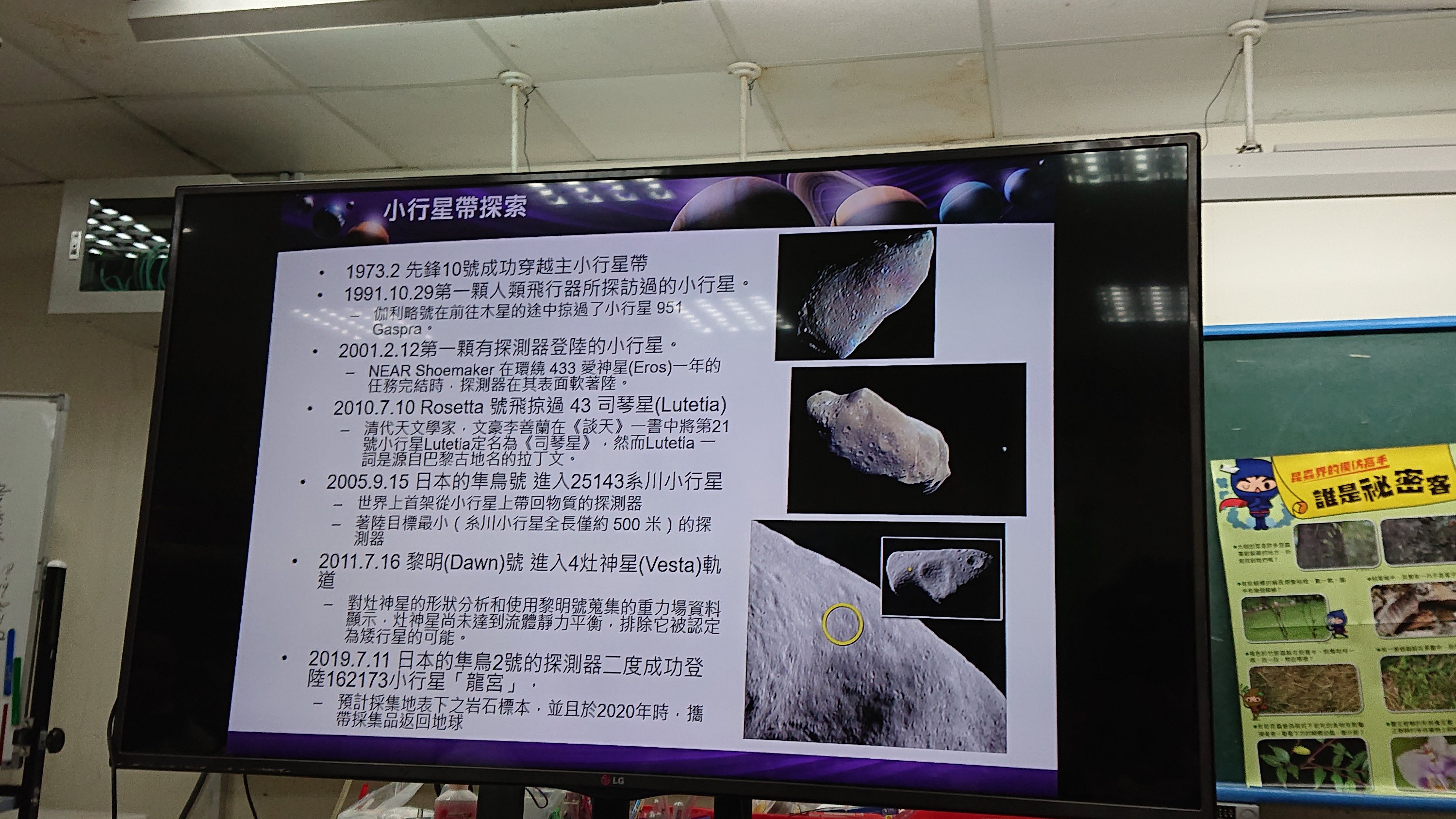

在火星和木星之間有一小行星帶。

這些小行星有自己固定的軌道,發現他的人擁有命名權,就有一顆小行星名為「宜蘭」。

每一顆小行星之間的距離都好~~~遠,所以電影裡面,航空母艦穿越小行星帶需要左躲右閃的畫面,都是想像出來的啊!

這一部分是介紹外行星,他們大都是由氣體組成,因為時間有限,只講了木星和土星。

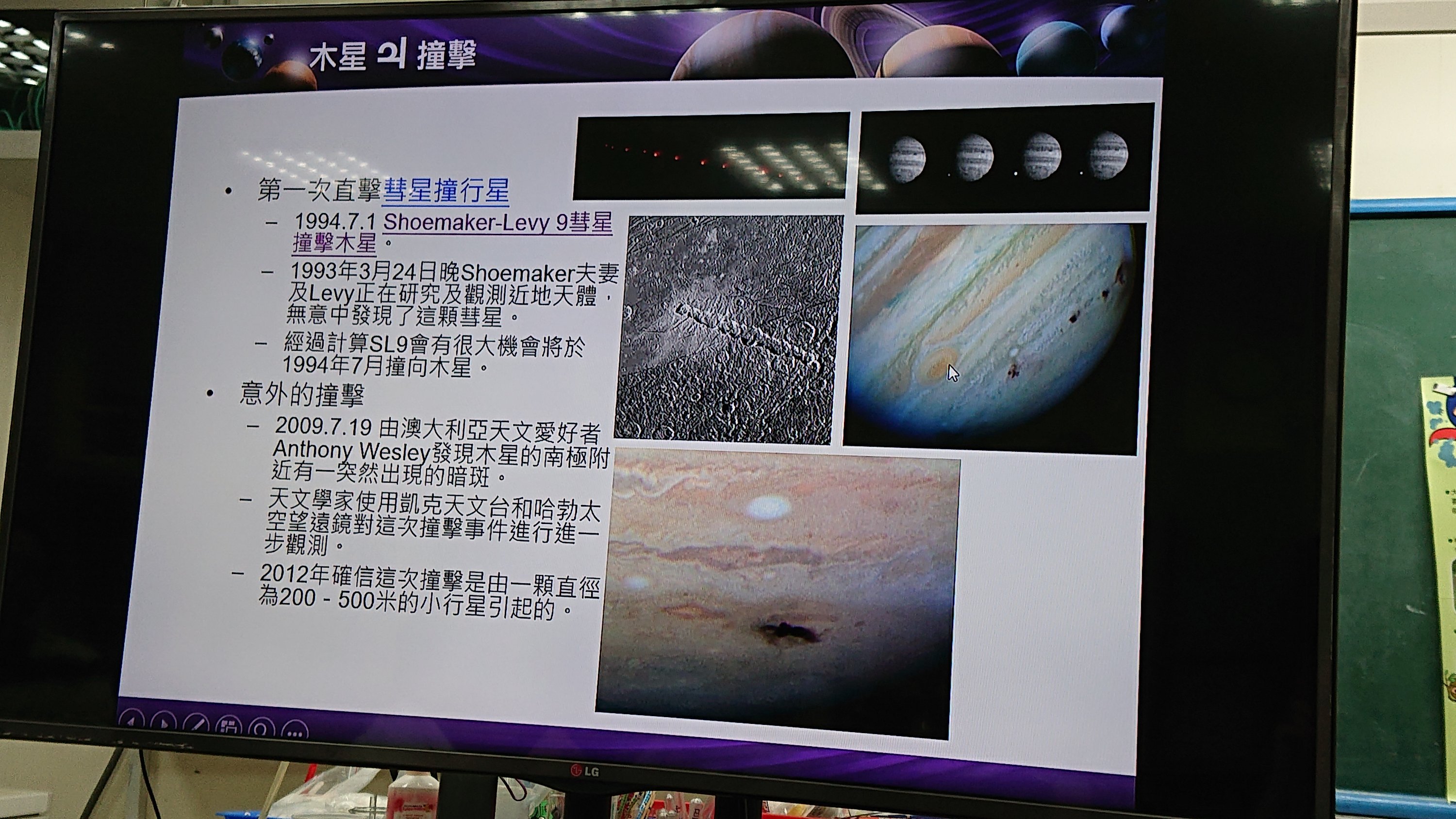

木星非常的龐大,彗星撞擊上去之後只留下小坑洞般的疤痕。

木星的自轉速度很快,自轉一圈只需要10小時。

一堂課很快就結束了,小編沒辦法鉅細靡遺的將課堂中所聽到的一一在此呈現,大家如果有興趣,可以自行與天文科學教育館聯繫喔(02-28314551*202)。

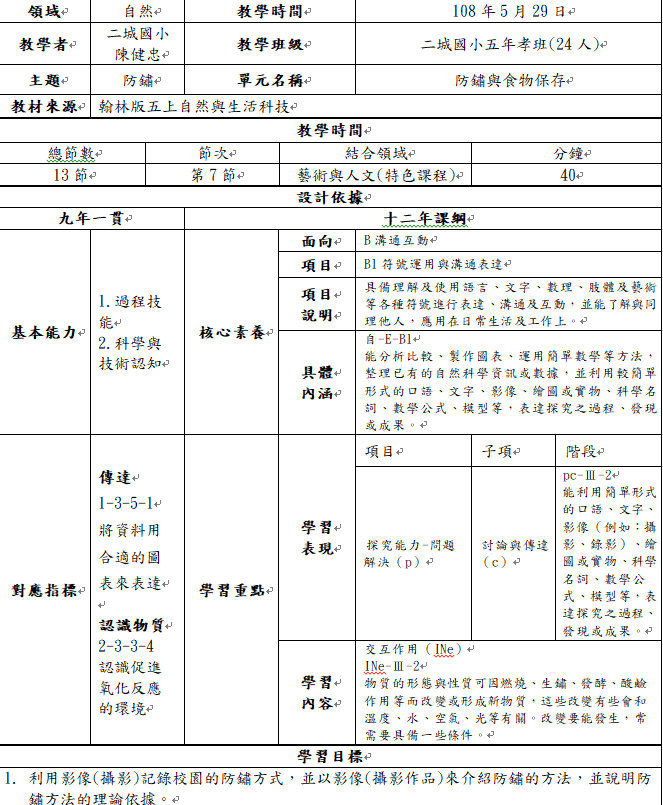

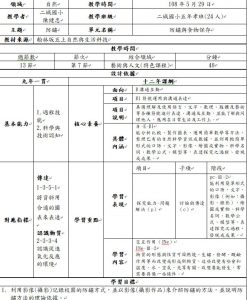

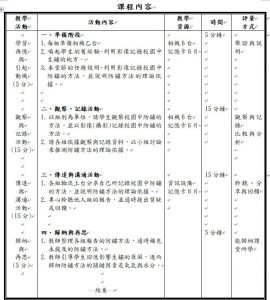

國教輔導團公開課教學設計 教案分享

10/15 天文新知 課後分享

這次天文新知研習,天文館老師帶領我們學習如何使用 “star walK2″和”星圖”這兩個app,這兩款可實際應用在星座教學上,star walk2在使用前請先關掉網路,以免廣告入侵,影響使用的順暢。這兩款app,可移動手機位置,由螢幕上看到白天天空中目前星座的位置,也可以尋找九大行星或月球目前在天空的位置(白天月球是在地球的正下方),和星球質量、大小等簡介。

在天文新知上,見識到原來行星總數是1000億*1000億顆,也由此推知,全宇宙除了地球外,一定存在其它有生命或文明的行星。針對黑洞的介紹和圖像代表的意義也作了解釋,也介紹如何利用陣列雷達探索新行星位置,配合光學的都卜勒效應用和重力波等…而對於登月行動的疑點也做了些澄清,從太空人利用羽毛與鐵錘兩物體自由落體實驗,和美國國旗的不自然飄動情形得證,登月行動是真實發生過的。

網站第一篇文章

歡迎來到 宜蘭部落格教育平台 網站。這是你的第一篇文章。編輯或刪除它,然後開始寫網誌吧!

三民國小 三年級自然科 觀客分享

1老師先點出之前課堂上利用磁鐵吸鐵製品的實驗,喚起學生對磁力的基本認識。

2每一組學生向老師領取釣魚組遊戲,利用魚杆上的磁鐵將帶有磁鐵的魚釣到或趕到指定的位置上

3有些組的同學發現一魚杆上的磁鐵可以由正面吸起用帶有磁鐵的魚,而部份於正面產生排斥的魚則可用魚杆上的磁鐵從魚身上磁鐵的側邊吸取。

4老師請學生說說看:剛剛作遊戲時發生哪些事?並想想看為什麼會這樣?

學生回答:同色的磁鐵會相排斥,不同色的磁鐵會相吸。

5老師請同學將剛發生的事用自己的話寫在筆記本中,搭配繪圖、著色、和文字說明等方式,引導學生寫出本章節重點:同極相推斥,異極相吸引。

6老師帶領同學玩遊戲:

分別發給同學卡片,上印有紅色和藍色卡片,不能讓其它同學看到自己卡片顏色,當音樂開始時,同學開始在教室內任意走動,音樂停止後,找離自己最近的同學一起打開自己的卡片,若兩人所持的卡片顏色相同,則向後跳開,顏色不同時則可擁抱或握手。

108學年度上學期小自團行事曆

| 9月 |

| 24「素養導向教學研究工作坊」實施計畫 |

| 21「領域召集人課程領導知能研習」 |

| 10月 |

| 15「素養導向教學研究工作坊」實施計畫 |

| 29「公開課」實施計畫 |

| 22「鄉鎮中心教學研究社群」實施計畫 |

| 11月 |

| 5「公開課」實施計畫 |

| 6「公開課」實施計畫 |

| 12「素養導向教學研究工作坊」實施計畫 |

| 26「鄉鎮中心教學研究社群」實施計畫 |

| 12月 |

| 10「素養導向教學研究工作坊」實施計畫 |

| 1月 |

| 7「鄉鎮中心教學研究社群」實施計畫 |

竹叢礁奏效!軟絲來產卵 連魚群和海龜也露面

約在5年前,新北市一批潛水志工有鑒於沿近海珊瑚礁生態劣化,不僅魚不來,連軟絲也不愛來產卵,於是他們開始在野柳海域嘗試使用竹子和棉繩製作暫時的產房,讓軟絲在這裡安心產卵。今年在新北市政府漁業及漁港事業處和工研院合作投放的水下攝影機中,就紀錄到許多軟絲頻繁進出竹叢的畫面,竹叢礁不只是軟絲喜歡,更吸引到不少以空卵鞘為食的魚隻,讓許多關心海洋的志工相當振奮,新北市政府承諾會持續挹注資源在這項工作上。

新北市漁業及漁港事業管理處表示,這群潛水志工約在5年前就自發投入竹叢礁的研發,像是他們觀察到,竹叢如果放得太接近水底,軟絲寶寶可能還沒出生就先被螃蟹吃掉了,因此他們改良了很多次,現在他們把竹叢用棉線固定在水泥塊上,讓竹叢約距離水底1公尺,在水中呈現漂浮狀態,增加軟絲孵化的機會。另外,他們也考量到軟絲的習性,不會使用已附有卵鞘的竹叢,所以在產卵期5至9月中,平均2個禮拜就會投入新的竹叢礁或是更換竹叢,「就像是在水中種稻一樣。」投放的區域也以不會傷害珊瑚礁的沙地為主,素材因為是自然材質會自然分解,也不會造成海洋的負擔。

新北市在2016年成立海洋防衛隊,這些潛水志工就是固定班底,目前已有105名成員,他們平時協助清除海底覆網,產卵期就自發投放竹叢礁,每年約投放百支竹叢礁,並已協助清除超過12噸的海底廢棄漁網具。

今年新北市政府首次加碼500支竹叢礁讓志工投放,並透過漁會向漁民宣導復育軟絲的消息,讓漁民不要接近捕魚,未來不排除每年都規劃經費協助志工製作竹叢礁。另外,6月在工研院協助下,新北市政府還在投放竹叢礁的臨近海域設置水下攝影機及水下光傳輸即時監測系統,系統能即時上傳在水下拍到的影像,影像已放置在網站上。畫面中就能看到不少軟絲進出竹叢,甚至連海龜也來了;可惜的是,負責在水上傳輸的基地台浮球容易因浪大而損壞,只要遇上颱風就只能收工上岸,再加上水下攝影機需要清理維護,因此今年能夠拍到的畫面有限,新北市政府表示,工研院尚在改良設備,希望未來這套系統能常態性地紀錄水下生態,掌握這塊海域生態復育的情形。