感謝羅東國小林雅雲老師的演示-磁鐵的親密愛人。。。

從四格簡案的說課為起點。。

透由林如章教授的指導。。

調整了四格簡案的起承起合。。

接著進行四格簡案的觀議課過程。。

提供參與者四格簡案的體驗過程。。

謝謝羅東國小劉德惠老師。。協助記錄

更感謝各位願意撥空參加的伙伴

感謝羅東國小林雅雲老師的演示-磁鐵的親密愛人。。。

從四格簡案的說課為起點。。

透由林如章教授的指導。。

調整了四格簡案的起承起合。。

接著進行四格簡案的觀議課過程。。

提供參與者四格簡案的體驗過程。。

謝謝羅東國小劉德惠老師。。協助記錄

更感謝各位願意撥空參加的伙伴

各位伙伴大家好:

你想瞭解科學探究-共備成果公開觀議課嗎?歡迎大家一起來共學。。。

1.共備成果公開觀議課-國小溪南團

–日期:110年11月16日(二)

–時間:13:10-16:00

–主持/主講:羅東國小賴尚義校長/林雅雲老師

–諮詢人員:台師大化學系林如章教授(退休)

–地點:羅東國小校友館三樓創意發想中心

–報名超連結:http://co.ilc.edu.tw/t7574

2.共備成果公開觀議課-國小溪南團

–日期:110年11月23日(二)

–時間:13:10-16:00

–主持/主講:羅東國小賴尚義校長/新生國小王聖喤主任

–諮詢人員:台師大化學系林如章教授(退休)

–地點:羅東國小校友館三樓創意發想中心

–報名超連結:http://co.ilc.edu.tw/t7573

歡迎各位伙伴踴躍參與。。。

簡報連結:https://drive.google.com/file/d/1tjtmWF8xs_Dk6aLiReHfZBfI4zkxfsBe/view?usp=sharing

這是一堂雙語自然公開課,授課的老師是國北實小教務主任陳美卿主任。

這一堂課是配合六年級「天氣的變化」單元,在水的結冰實驗中,學生已經理解鹽溶解的吸熱反應能使冰塊溫度降至低於0°C,因此這一節課就是延伸這個概念,引導學生將所學的科學原理應用在生活情境之中,利用如何簡單製作冰沙的任務,讓學生在真實情境中解決問題。

老師將整堂課分成四個階段。

第一階段中,學生複習上一次水結冰的實驗裡所學習到的經驗,在冰塊上灑上鹽巴,接著,藉由影片的播放與老師的提問,學生開始思考:哪一組的冰塊會先融化(有鹽巴/無鹽巴)?正在發生的事情是什麼?學生舉手發表自己所觀察到的,經由老師的引導與討論,歸納鹽巴可以使冰塊溫度降至低於0°C。

接著接受老師的任務,藉由小組討論將結果寫在學習單中,隨後再透過影片說明獲得解釋:

為什麼要使用鹽巴?

用來降低溫度。

這是第二階段。

在沒有冰箱的情況之下,要如何讓果汁快速變成冰沙呢?學生已經學習到鹽巴可以使冰塊溫度降至低於0°C了,每一組幾乎都討論出同樣的方式,就是使用冰塊加上鹽巴。而這一活動需要用到哪些材料而操作步驟又是如何呢?學生透過分組討論,列出所需材料與進行實驗設計,學生還特別說明最後需要 shake it!因為要將冰塊和鹽均勻的混和。

接下來,學生拿出材料,老師發下冰塊,依照原理與步驟,動手自製冰沙。有些人成功了,有些人不成功,大家一起想一想或幫幫忙,不成功的還可以怎麼做?以上是第三階段。

最後,老師再問一次,為什麼果汁在冰塊加鹽後可以結成冰?大家想一想,生活中還有哪些是利用加鹽可以降低溫度的原理來解決問題的例子?這一節課自己學到什麼?

在上課的過程中,老師使用簡報,將關鍵提問都顯示在簡報上,學生可以聽老師的提問,也可以看簡報上的問題,聽不懂的會問同學,學習單上有關鍵字可以查閱,老師也會用中文再講一次,雖然大部分是使用英文溝通,但是在這一節課當中,英文卻不是主角,老師教授的內容與概念才是主角;學生學的不是英文,科學概念才是真正的內容。

在課堂中,沒有規定每個人都要說英文,說中文或本土語都行,有趣的是,老師用英文提問,學生自動就使用英文回答,老師用中文提問,學生就用中文回答。

詢問老師備課時,怎麼決定中、英文要各占多少比例?老師回答,沒有預設要各占多少比例,一旦開口說英文,就一直英文下去了。其實台下許多學生的英文程度都比自己好,他們也不會笑老師講得不好或是有口音。私下詢問學生對於用英文上自然課的看法,他們表示並不會因為使用英文就學不會自然的課程,他們覺得用英文上自然和以前用中文上自然時一樣有趣。而關於學生接受雙語教學前和雙語教學後的自然成績,目前並沒有顯著差異。

陳主任表示,雖然是雙語教學,沒有要學生一定得會拼寫背誦,也不強調背誦,但是學生必須要了解概念,概念也不一定要用英文去記,在設計課程時,沒有簡化課程內容,反而讓概念在課堂中不斷重複出現,自然老師上自然和英文老師上自然就是會不一樣,她鼓勵自然老師們「把課備好」,接著「勇敢」開口說英語,就不用擔心雙語教學了。

公開課日期:109年5月20日 (星期三) 08:30-11:30 地點:二城國小

https://drive.google.com/drive/folders/1Lo49b9zVLADrevoeOJbRTta6PxKZ9W-F?usp=sharing

|  |  |

|  |

|  |  |

|  |

本次課程日期:109年5月5日 (星期二) 13:30-16:30

地點:二城國小

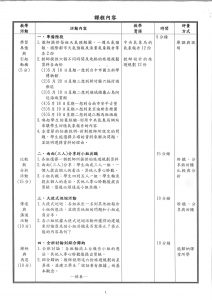

一、準備階段(5分鐘):教師提供每組四種類型的天氣預報圖 及六個不同時間地點的旅遊規劃資料各2份。

二、兩兩(三人)分享到小組共識(15分鐘)

三、大使式巡迴活動(10分鐘)

四、全班討論到綜合歸納(10分鐘)

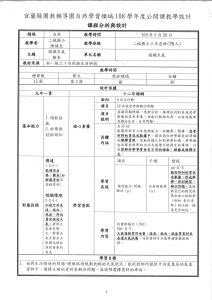

1老師先點出之前課堂上利用磁鐵吸鐵製品的實驗,喚起學生對磁力的基本認識。

2每一組學生向老師領取釣魚組遊戲,利用魚杆上的磁鐵將帶有磁鐵的魚釣到或趕到指定的位置上

3有些組的同學發現一魚杆上的磁鐵可以由正面吸起用帶有磁鐵的魚,而部份於正面產生排斥的魚則可用魚杆上的磁鐵從魚身上磁鐵的側邊吸取。

4老師請學生說說看:剛剛作遊戲時發生哪些事?並想想看為什麼會這樣?

學生回答:同色的磁鐵會相排斥,不同色的磁鐵會相吸。

5老師請同學將剛發生的事用自己的話寫在筆記本中,搭配繪圖、著色、和文字說明等方式,引導學生寫出本章節重點:同極相推斥,異極相吸引。

6老師帶領同學玩遊戲:

分別發給同學卡片,上印有紅色和藍色卡片,不能讓其它同學看到自己卡片顏色,當音樂開始時,同學開始在教室內任意走動,音樂停止後,找離自己最近的同學一起打開自己的卡片,若兩人所持的卡片顏色相同,則向後跳開,顏色不同時則可擁抱或握手。

https://sites.google.com/a/tmail.ilc.edu.tw/yilan-guo-xiao-zi-fu-zu/shi-er-nian-guo-jiao/2018-12-24yi-lan-xian-gong-kai-ke-bo-lan-hui-zi-ran-ling-yu

以上連結用eip帳號登入即可觀看。

https://sites.google.com/a/tmail.ilc.edu.tw/yilan-guo-xiao-zi-fu-zu/shi-er-nian-guo-jiao/2018-12-19zi-ran-ling-yu-gong-kai-ke-shuo-ke-yu-yi-ke

以上連結用eip帳號登入即可觀看。