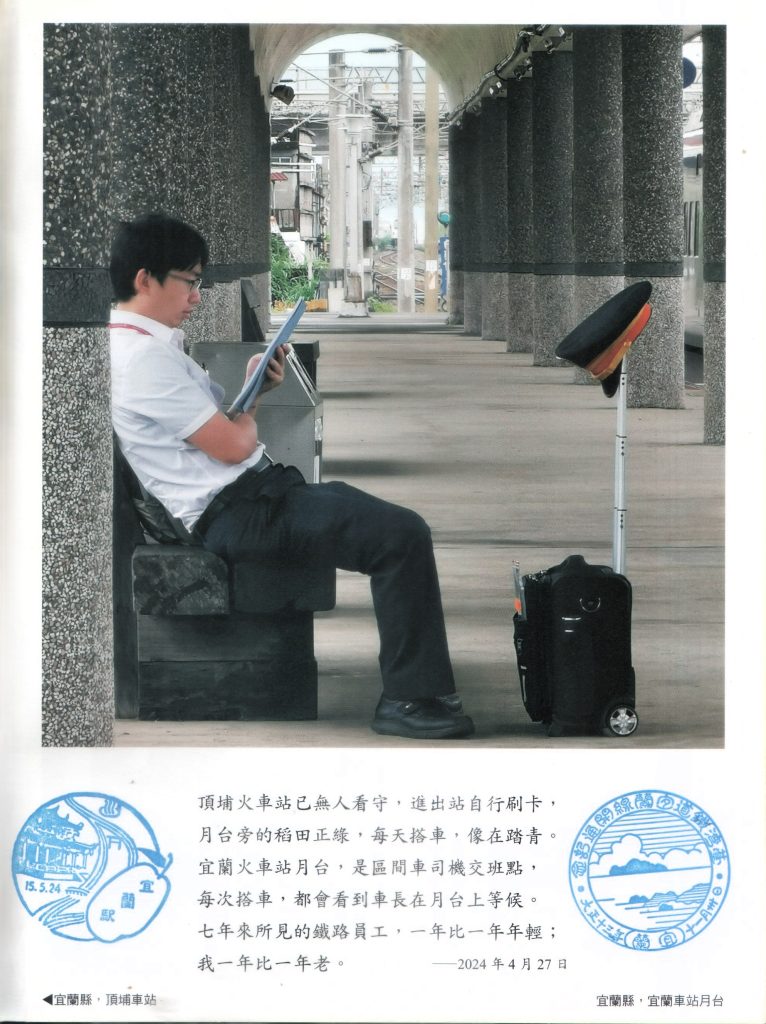

冬天的宜蘭又濕又冷,拎起小折來花蓮找溫暖~~

在新城站下車,太魯閣歷經0403大地震山崩,遠觀好似山頭白雪靄靄。

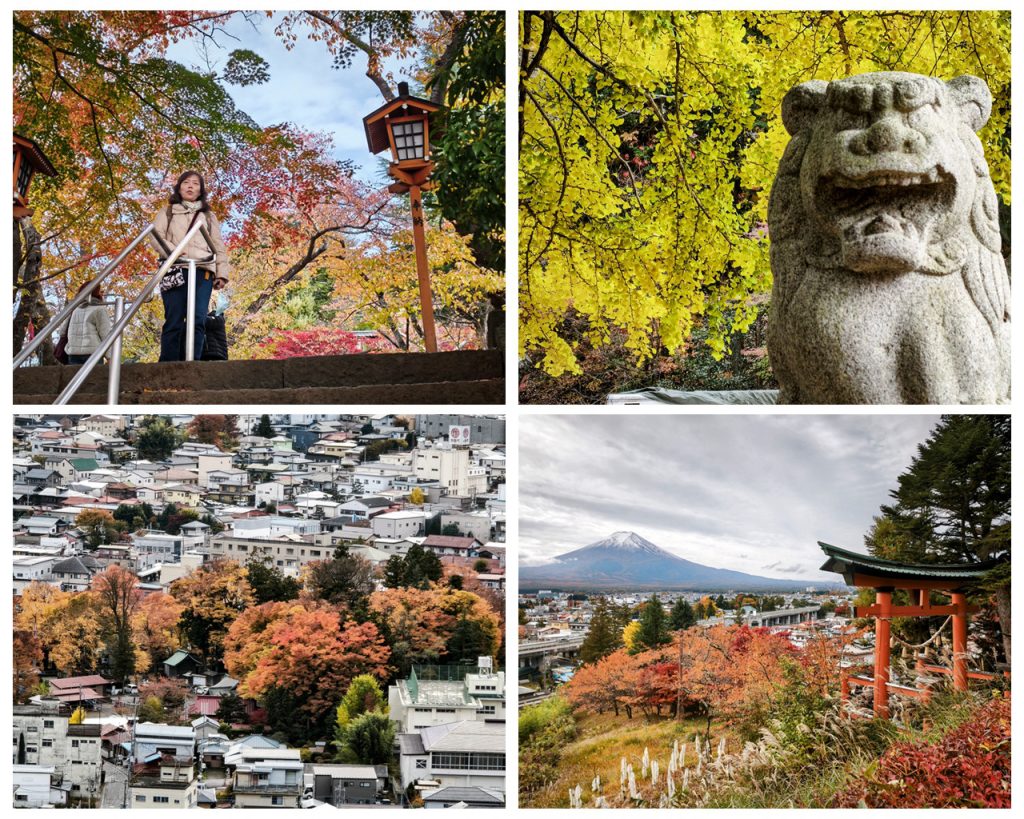

明治29年(1896)12月發生「新城事件」是東臺灣首次原住民抗日行動,事件結束後為了紀念殉難的軍警人員,日人於大正3年(1914)建造木造納骨堂,大正9年(1920)又設立「殉難將士瘞骨碑」;後於昭和12年(1937)在舊址西南側(今聖母園)以鋼筋混泥土材質建造神社。

戰後,日本人返回日本,神社部分建築多遭到毀壞,民國53年天主教花蓮教區購買此地並興建一座以聖經「諾亞方舟」為主的禮拜堂,由於外來神父並無仇日情緒,因緣際會的保留鳥居、石燈籠及狛犬等神社遺跡。

不是我熟知腳踏車環島的那個”練習曲”電影喔。

2015年,創辦人胡文偉來到花蓮新城,在海堤與野球孩子相遇,重新成立球隊讓孩子有追尋的目標,並從兒少陪伴看見地方更深的議題,在山海間與孩子一起練習人生的大小事。發展至今除了有練習曲書店外還有山海百貨、豆花兒、新晨共學基地四個與地方結合的公益團體。

新舊並陳的新城,由於到的時間有點早,出名的新城照相館和甜點店都休息中

研海庄役場~是花蓮縣內極少數日治地方官署建築(因現存大多數是日式宿舍建築),原為研海支廳廳舍。研海庄(けんかいしょう,Kenkaishо̄)之庄名取自第5任臺灣總督佐久間左馬太之號「研海」。

看到房屋裡面的看版,看來有是有極詳細的修復計畫,不知何種原因? 時至今日卻荒廢成這樣,相較於市區熱門但較無價值的日式宿舍卻修復成美輪美奐的”將軍府”,兩相比較令人不勝唏噓。

新城海堤與路邊的綠肥”太陽麻”,騎行在花蓮好像常常能遇到海和花田

加灣神社,隱身在秀林鄉景美國小後方,在一片綠意環繞下充滿神秘感的神社

建物早已頹圮,然基座駁坎完整,長滿青苔,馨無人聲,在此遠眺太平洋,時間瞬間拉回到昭和12年(1937)中日戰爭爆發,為了配合全日本「國民精神總動員」而展開皇民化運動,其中在宗教改革方面,在台灣更積極推行一庄一神社的運動,カウワン祠(加灣神社)也在次年1938年3月9日完成鎮座。

七星潭看海應該是許多來花蓮遊客必去的地方,我也不例外

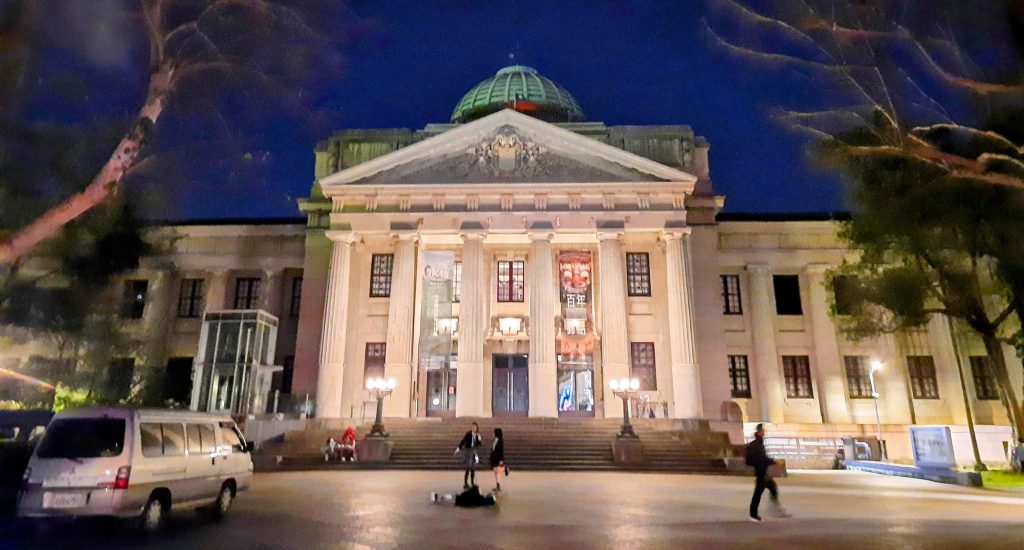

沿七星潭騎到了花師,花師是我1990年離開宜蘭而愛上花蓮的地方,2008年併入東華大學,而今人去樓空,僅剩下門口花圃上花師2個字,令許多花師人不勝唏噓,有一種部分年輕的時光被掏空的感覺。

讀書時有一陣子好喜歡沿著花師前的馬路一路跑上七星潭去看海。花師小水池前的那棟建築是最恐怖的地方。學生餐廳是每天來排隊的地方。古老的慎思齋是許多男生守候的地方~~

篤行樓是我們男生宿舍,年輕歲月打混聊天盡情揮霍~懷念啊!敬業樓是我們系辦、每天上課的地方。當初選擇了這個職業,決定了一生。狗洞還在,哈哈!

阮弼真君廟,花蓮的大陳新村,1949年政府退守台澎金馬,1955年中美聯合艦隊將大陳島軍民撤退來台的這段歷史已不見於教科書,現代人早已遺忘確仍在台灣的角落留下一點痕跡,就像舞台上的永懷領袖是歷史的一部分,廟前的”避難登記處”旗幟飄揚,是過去?是未來?

今年0403大地震傷痕還在(路邊雲朗翰品酒店殘骸),熱鬧的聖誕節已經來臨,無論如何日子還是要過下去

探訪郭子究音樂文化館,因下午2點才開館尚無緣入內,留待下次再訪。遂沿菁華橋造訪美崙溪步道,昭和4年(1929)的花蓮港山林事業所關閉中,時間也差不多了,在將軍府上個廁所,便準備搭15點10分的火車北返了

將軍府1936園區,是1936年前美崙溪畔的日式宿舍群,政府前後投入新台幣2.6億元,修舊如新變成一個新文青喜歡的地方,台灣有越來越多這樣的日式宿舍群,就像台灣的老街一樣,越來越缺少吸引力,沒多逛來上個廁所罷了。

回火車站的途中不到100公尺可以看到縣定古蹟檢察長宿舍(昭和11年1936)、花蓮港教會(1961)、潔西艾美渡假酒店(2024目前花蓮最高建築)老中青三代建築齊聚,就像花蓮也是閩客原族群融合的地方,花蓮就是這麼有趣值得一再探訪的地方。