籌備多時的102工作坊,終於在寒假中登場。在講師專業、用心的帶領下,理論與實務兼具,對提升老師們的生活課程專業知能有相當大的幫助。回顧一下1/22及1/23兩天精彩的增能課程~~~

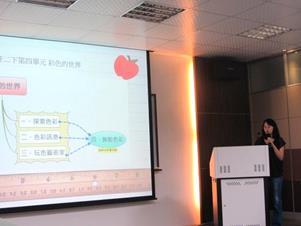

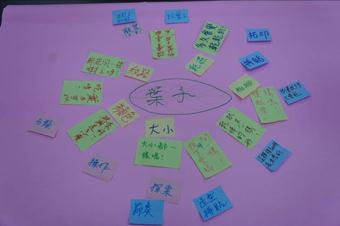

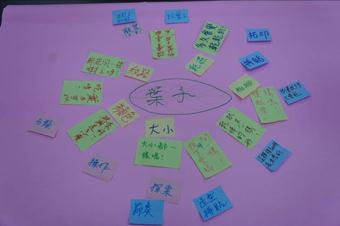

※課程一:生活課程有效教學探究

※講師:董蕙萍老師

課程重點

講師先和學員討論「何為有效教學?」,透過ppt揭示有效教學的內涵和重點,並分享班級經營的經驗和啟發學生自主學習的策略。接著以短片和教學案例,說明生活課程的有效教學。最後以「葉子」為主題,讓學員分組實作,從中體會生活課程有效教學的精神。

省思

有效教學需以學生為主體,在有限資源的條件下,確定教學目標,佈置教學情境,安排師生活動,提供學習機會,引導學生主動探索,並獲得可評量之認知、技能、情意等,全面學習的動態歷程。

生活課程的有效教學需掌握課程綱要中的「探索與體驗」、「理解與欣賞」、「表現與應用」、「溝通與合作」、「態度與情操」五大主題軸,教學設計要以兒童為中心,在真實情境中,培養生活能力,注重多面向的學習。

|

|

說明:講師──董蕙萍老師 | 說明:學員專注聆聽 |

|

|

說明:實作體驗──看誰做的東西飛最遠 | 說明:分組討論 |

|

|

說明:小組實作 | 說明:小組合作的海報 |

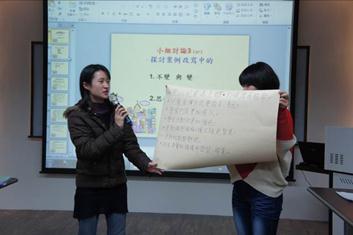

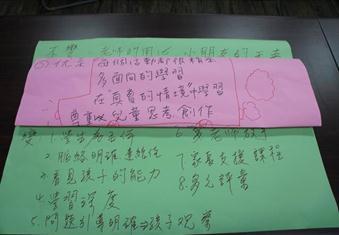

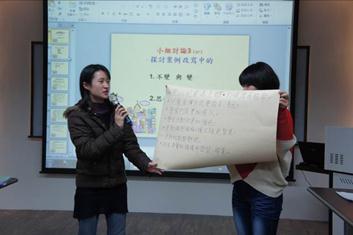

※課程二:生活課程的精神與案例改寫

※講師:呂淑娟老師

課程重點

講師和學員彼此分享,自己如何與生活課程的研習發生關係;進而透過簡報介紹「認識校園植物」的教案,從以教師主導教學的設計,經過四次改寫,轉化以學生為主體,顧及多面向表現與多元評量的教學設計,並讓學員針對不同時期的教案,分組討論、分享心得。最後講師分別就學生和教師觀點,提出較案改寫歷程的省思。

省思

生活課程的教學需以學生為學習主體,並以他們的經驗和興趣出發,在真實情境中學習,透過探索體驗,同儕間的互動,以多面向表現學習成果,讓學生在學習歷程中,涵養相關的態度和情操。

教師在做生活課程教學設計,不要單打獨鬥,透過群體專業的對話和討論,經由多次的修整,能使教案更近完善。

|

|

說明:講師──呂淑娟老師 | 說明:分組討論(一) |

|

|

說明:分組討論(二) | 說明:小組發表實作成果(一) |

|

|

說明:小組發表實作成果(二) | 說明:小組合作的海報 |

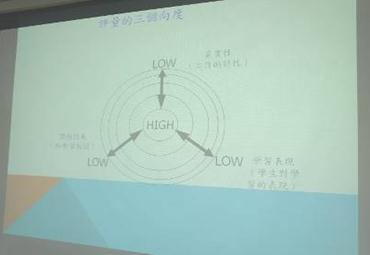

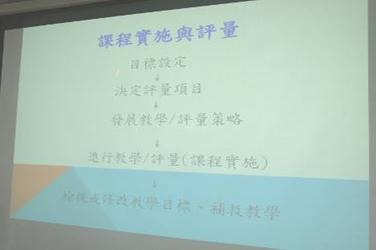

※課程三:生活課程的評量—理論與實務

※講師:吳璧純教授

課程重點

講師先讓學員填寫「生活課程評量意見調查表」,再彼此分享自己評量的根據、內容,使用的工具,以及如何給成績。講師用三個主題,引導學員討論如何做評量,以及如何建立評量的基準和規準。

省思

生活課程注重學童生活能力的養成,宜以討論、發表、觀察、實作、作品等多元評量工具做形成性和總結性評量。評量宜多觀照學童努力和進步的程度,並給予回饋,方能促進其學習。建立評量的基準和規準,有助於教師客觀評分、溝通期望,回饋、監控/紀錄學童進步的情形,並能編制評量紀錄,促進教學反思。

|

|

說明:講師──吳璧純教授 | 說明:參與研習的老師 |

|

|

說明:分組討論 | 說明:分組討論 |

|

|

說明:學員發表 | 說明:講師的簡報 |

※課程四:生活課程發展與教科書分析

※講師:謝青屏主任

課程重點

講師先講述小學教科書的編審歷史,讓學員了解從國立編譯館版、板橋研習會版到民間版的演進,以及各個編審的方式。接著再引導學員檢視過去生活教科書曾出現過的問題,例如:沿用舊主題、舊素材,未掌握課綱內涵;課程架構鬆散,難以引發學童主動學習的動機,並啟發學童多面向學習,培養相關的生活能力;點狀拼湊的活動內容,無法建構學生經驗的堆疊等等情形。

最後講師就Goodlad提出的理想、正式、知覺、操作及經驗課程,引導學員體認輔導團及教學現場教師,是拉近課程間的落差之關鍵。

省思

目前的生活教科書仍有一些不完美之處,教師在選擇並使用時,需與在地化資源、學校特色及學童經驗結合,並做轉化。以學童有興趣的主題建立架構,掌握生活課程的基本理念與能力指標內涵,藉由多面向的學習,拓展學童經驗,培養生活能力。教科書的不完美,須用教師的專業彌補。

|

|

說明:講師──謝青屏主任 | 說明:學員和老師互動自如 |

|

|

說明:講師帶學員做「手指運動」,可運用於課堂中,幫助學童專注學習 |

|

|

說明:講師分享可用於課堂中的肢體伸展 | 說明:學員和講師討論熱烈 |

從參與老師滿滿的回饋中,相信這兩天裡講師、參與老師及輔導小組,大家的辛苦都是值得的! 看看參與工作坊老師們的心得回饋~~~

※此次研習最有收穫之處:

1.多元評量中基規準的設定其重要性及評量指標依據。

2.彩色盤的使用很棒,提供孩子多元的方式展現,看見不同孩子在優勢智能的發揮。

3.教科書編輯的發展,更可了解生活課程內容的問題。

4.評量概念的釐清與運用時機的拿捏。

5.案例改寫的心路歷程,可讓現場了解教科書轉化的必要性;孩子的經驗是必須透過實作才能堆疊出來。

6.如何修正教學更貼近兒童能力或激發其能力。

7.對於多元評量的實務更加了解。

8.青屏主任的肢體小遊戲很有趣,可用於課堂。

9.加深了「有效教學」的知識。

10.評量方法的標準設定。

11.看教科書的內容時變得更敏銳。

12.對於評量的方式,觀念更加清楚。

13.對於生活課程的精神與內涵更加深化。

14.教案的編排與實教。

15.成績評分的拿捏方式。

16.教科書編排的意義。

17.思考如何以學生為主體的教案安排。

18.可以嘗試使用更好的多元評量。

19.生活課程的有效教學。

20.好的教案歷經實作、反思並討論、修改。

21.較能掌握生活課的多元評量方式。

22.教科書或有不佳,但教學現場的老師才是讓生活課程有效教學的關鍵因素。

23.教科書從無到有的編製過程了解,更進一步省思在課程上的教學目標、目的為何?更提升在教學上的熱誠與用心。

24.評量基準、策略、公平性等,以能力指標來分析更顯清楚易懂。

25.對於經驗不足的我而言,能實地掌握教學的目標實踐性,並非形事化的引導為了教學而教學,其中都有需要省思以兒童為出發導向。以主軸來思考教學模式與教科書使用。

26.有效教學在生活課程所呈現的面貌。

27.明白一個完整的、有生命力的案例需經過不斷的修正,與學生共譜教與學的樂趣以及延續性,才是成功的教學。

28.生活課程的多元評量充滿挑戰與複雜性。唯有把握教學目標,清楚明白要培養孩子什麼樣的能力,透過評量基準與規準,提供學生努力的目標。

29.教科書若要領導教學,教要盡量輔合生活課程的課綱精神,教師也要了解、分辨什麼樣的教科書內容才是適切的。透過青屏主任的剖析,讓我們學習到如何看待教科書的內容。

30.蕙萍老師從有效教學的全貌帶到生活課程中的有效教學,分享自己多年的教學經驗,使老師更能體會有效教學的運用。

※研習心得:

1.加滿油!充電再上,go!go!go!教學現場老師到期末時,往往已將所有的武力、體力都耗盡了。透過這次的研習課程吸收新知,檢視教學,儲備能量。雖然辛苦,但很值得!

2.生活課程的教授是老師最大的挑戰。

3.接收到許多「秘技」,讓自己對下學期的課程有一些新想法。

4.有如高人點穴般,兩天之內功力大為精進。

5.教學進行時的脈絡及引導,如何融入生活中,讓小朋友在當中更有趣的學到知識、能力。

6.15人左右的研習,方便語講師、學員間互動,彼此能就實務經驗交流,有助於提升專業能力。

7.教育對兒童成長歷程的重要性,了解體會去實踐,站在兒童為主體的角度來省思,客觀性暗示引導。感謝貴單位的用心,期待未來更多研習的機會。

8.每一次的研習都有不同的發現和想法,讓自己在專業成長上更進一步的深化。值得!非常享受在其中!