碼崙橋是跨越了碼崙溪,而連接東壘與碼崙兩部落的重大橋樑工程,往昔在還未興建碼崙橋時,都是闢建小道在河床上,而跨越碼崙溪時,是由部落全體居民,利用粗大的麻竹來興建小型橋樑,但往往因為水勢湍大而沖毀了橋樑,東壘部落的學生為了要到碼崙國小上課,都必須強渡溪水,所以造就了現今部落居民對水性的熟悉度。到了2003年時,縣府為考量交通條件改善的必要性,所以才利用已廢除的原森林鐵道路線來改建興建宜51縣道,也投資大量經費興建本座橋樑,縮短了交通時間與距離,而本座橋樑在當初設計是以圖騰來表現原住民精神。但是,碼崙橋的規劃興建過程中,都未能參與部落意見,而造成圖騰精神的嚴重錯誤,也就是說,橋樑的欄柱是以百步蛇頭來興建表示,錯把排灣族的圖騰放到泰雅族領域中,這就好像「錯把馮京當馬涼」的玩笑。所以,部落的精神必須是由社區居民來認同之。

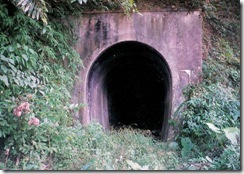

樂水社區-森林鐵道之火車山洞

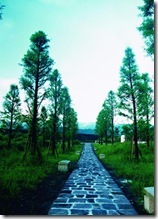

崙埤社區-河濱公園

崙埤社區-從耆老口述中,針對泰雅人的死亡習俗,主要可分為「臨終」和「埋葬」兩部分﹔

一般泰雅

的原住民在臨終時,為避免犯忌,一定要有人在旁守護,若無,不僅不可觸摸及移動死者的

屍體,假如觸摸及移動死者的屍體,依泰雅人傳統觀念就是不吉,家門就要深鎖並遠離家園

,重新建造。

日據前泰雅人的傳統觀念對於亡者的埋葬,在還沒有用棺木前,則以傳統的織布或蓆包裹,

亦無固定的墓地,於床下挖一墓穴讓屍體以蹲姿方式埋葬,而在出草及戰鬥中死亡的人,不

舉行埋葬之禮,都把屍體丟在原始林中。日據後,則欲以新的觀念來改變泰雅族人多年來的

傳統觀念,而傳統的埋葬觀念,六、七十歲以上老人仍記憶猶新,時下的年青人也僅能從長

輩口中得知過去的傳統埋葬習慣。(摘錄於番族慣習調查報告第一卷)

隨著環境的變遷,原住民傳統的埋葬習俗式微,現已完全漢化改葬於現代化的公墓中。

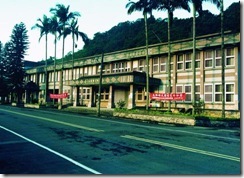

崙埤社區-行政區大樓

崙埤社區-民宿區

民國89年大同鄉公所為配合本鄉推動人文、產業、觀光三合一之願景,特別向行政院原住民

委員會爭取專款,補助本鄉鄉民經營民宿提供遊客最佳的住宿場所,並可體驗原住民生活與

入境隨俗的感覺。

崙埤社區裡有三棟二層樓的別墅住宅位於較高地勢,可一覽全村風貌,感受社區有山有水的

秀麗風景。這裡的民俗風情淳樸,入住民宿有世外桃源之樂,或許根據一般的想法,鄉間的

民宿僅是木造的平房,崙埤部落民宿是別墅改建而成,裡頭的現代化衛浴設備套房、客廳都

很乾淨,收費廉價,來此住過的外地朋友都稱讚不已,連台東市公所參觀房舍後,都很驚訝

民宿的乾淨,有意仿效。

大同鄉長李玉蕙為使這項成果得以永續,創造原住民副業經營,特於90年度再行向上級爭取

經費,強化和輔導民宿戶之安全設備改善,俾使住宿之遊客在安全上獲得保障,另舉辦縣外

之教育觀摩活動,希望藉由經驗之交流,充實民宿戶正確之經營理念,強化副業生產之策略

,俾增加原住民之經濟來源,改善其生活品質。

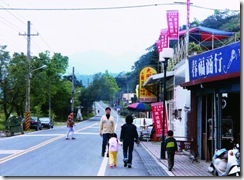

崙埤社區-沿著台七號公路往太平山,左側是原住民保留地,右側是蘭陽溪開闊的河床。

崙埤社區-耆老長者合影

在崙埤社區發展協會理事長張春治號召下,本社區於民國90年5月3日舉辦部落耆老座談會(

見圖合影留念),張理事長表示隨著時光流逝,部落裡的長者漸漸凋零,許多屬於社區的歷

史也隨著老人家的逝去而消失,再加上原住民地區在無文字記載的同時,誠不知如何瞭解屬

於自己的歷史、文化、史料等,於是邀請所有耆老以口述方式留下部落歷史資料予以摘錄是

相當重要的。因此,規劃辦理這項活動讓部落有過去的足跡,在大家的共同戮力下,彙整一

冊崙埤村部落實錄,是此次活動最大的成果。

耆老對部落的轉變,如一些小徑如何演變成一條大馬路,還存在著深刻印象,當年需走1小

時的路程,如今僅需5分鐘不到。回想起從前種種,老人們都會情不自禁的在腦海中勾起無

限的回憶。

崙埤社區-泰雅美食

泰雅美食是一個菜色類別的泛稱,係指以泰雅古法製作,具有泰雅傳統風味之美食。所需的

食材大多採集自山林野生動植物,經過千百年的嚐試應用的心得,加以近年來烹調技術的改

良及創新,一些在部落環境隨手可得的野生植物皆可成為餐桌上的美食,諸如魚香山蘇、鹹

蛋山苦瓜、綠金針、碧玉筍、山珠蔥、秋葵、過貓、降血壓的山芹、麻油川七,皆是爽口的

山野菜。有的泰雅美食還號稱具有強健身體的食補療效,諸如山藥排骨湯(山藥可改善體質

及腸胃狀態,且自山藥提煉之荷爾蒙前驅物經實驗証明可改善骨骼疏鬆症)及黑森林勇士湯

﹔所謂的黑森林勇士湯指的是以原住民的黑豆煮豬腳,其中黑豆是得自海拔1200公尺以上才

生長的矮樹叢,每年每棵樹只收成約4兩到半斤的黑豆,得之不易,其他有香蕉飯(香蕉果

肉拌飯後再用香蕉葉包來蒸,又香又濃,冷熱皆宜,亦可素食)、竹筒飯、山胡椒生木瓜雞

湯、紅燒苦花魚、涼拌山豬皮等,既美味又環保的原住民美食。

崙埤社區-茶園

崙埤社區屬於紅土壤砂頁岩緩陡坡地,記得小時候鄰近社區同伙笑稱我們是紅屁股(玩耍滑

地所致),乃是土質趨於紅色之故。海拔高度300~500公尺間,適合種植茶樹,在民國六、

七十年間幾乎每戶均種鳥龍茶,面積高達數百公頃之多,每到春、冬茶盛期,全村忙於採收

,當時都以人工採菁,所以滿山皆是採茶姑娘,採菁後一連串冗長的烘焙過程,則由壯丁接

棒。製茶期間有機械運轉聲,有人工操作撞擊聲及閒聊天聲,各種不同聲音交錯其間,十分

熱鬧,再者每戶燈火如日,可謂不夜城。

好景不常,因環境變遷目前僅有四戶人家賡續以企業化經營,因製茶品質佳,頗受到外界肯

定。其所製之茶屬於輕度半發酵茶,沖泡後茶湯水色金黃鮮艷悅目,香氣撲鼻,滋味甘潤,

入口生津,喉韻無窮,令人嚐一口則回味無窮。

這等好茶,可能是孕自這一片紅土壤的緣故吧!