103年度暑期生活課程教師專業成長研習12小時培訓課程,在第二天下午,主題教學規劃的分組討論活動中,看見參與老師們驚人的創意、組織、溝通合作等各項能力。各組設計主題及成員如下,一起來欣賞老師們的智慧結晶,也可作為老師們備課時的參考資源。

一、關於冬天、過新年主題:小一新鮮人入學,是各個學校都很重視的活動。入了學之後,這群小姥姥們彷彿進入大觀園,校園裡的人(師長同學)、事(小一生活)、物(環境場域)等等,肯定都能引起他們高度的興趣與關注。不妨從孩子們最有興趣、與孩子最相關的人事物的部分開始展開,進行深度探索,逐步建構出新學校、新生活的圖象,累積觀察、合作、表達等基礎能力。

|

主題名稱:校園新鮮人 設計者: (玉田)陳國清、(育才)洪玉婷、(成功)許姿閔、(蘇澳)莊美珍 |

|

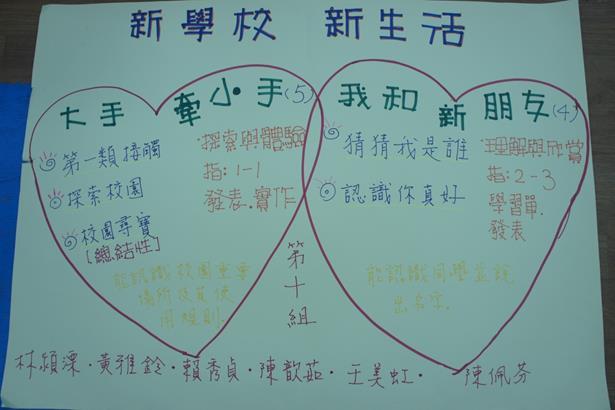

主題名稱:新學校新生活 設計者:(龍潭)林潁溧/陳佩芬、(利澤)黃雅鈴、(五結)賴秀貞、(頭城)陳歆茹/王美虹 |

|

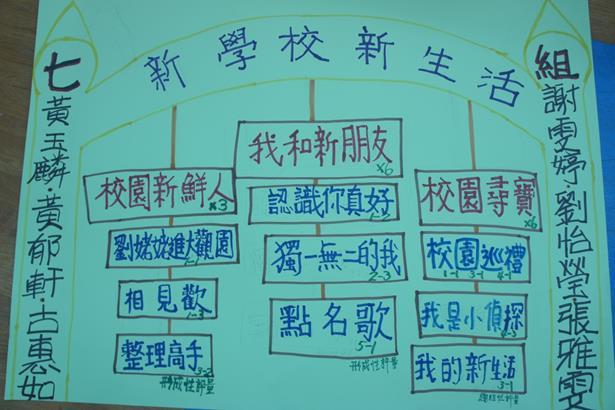

主題名稱:新學校新生活 設計者: (凱旋)黃玉麟/謝雯婷/劉怡瑩/黃郁軒、(蓬萊)古惠如、(順安)張雅雯 |

|

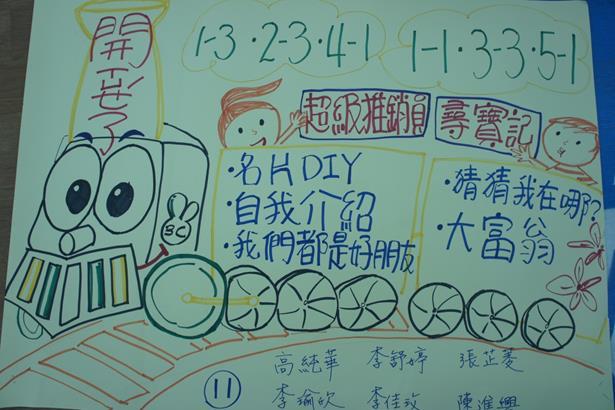

主題名稱:開學了 設計者: (四季)高純華/陳進興、(永樂)張芷菱、(冬山)李佳玫/李舒婷/李瑜欣 |

|

主題名稱:公正的心跳聲 設計者: (公正)林麗雪/陳慧如/張靜容/蕭惠卿/范美淑/蔡佩芳/高菁霞/游麗花 |

※關於冬天、過新年主題:開學之後,漸漸從炎熱夏天的季節轉換為寒冷冬天,接著迎接新年到來。從「冬天在哪裡?新年在哪裡?」的問題意識出發;讓孩子打開眼睛,用心觀察、紀錄環境的改變;孩子蒐集的證據,可以成為對話、討論的依據;從孩子的角度出發,他們如何以文字、圖象、肢體律動表徵表現學習內涵……透過這樣主題,試著體現「以兒童為主體」的生活課程精神吧!

|

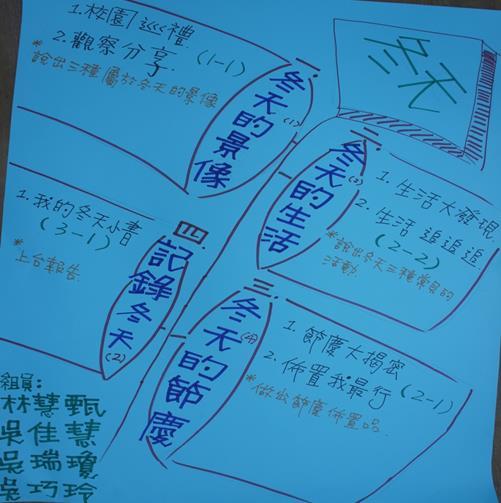

主題名稱:冬天 設計者:(憲明)林慧甄、(公館)吳佳慧/吳瑞瓊、(萬富)吳巧玲 |

|

主題名稱:Happy 過新年 設計者:(馬賽)陳怡如/林毓婷/簡彤紜/黃仲霙/吳佳蓉/賴心怡 |

|

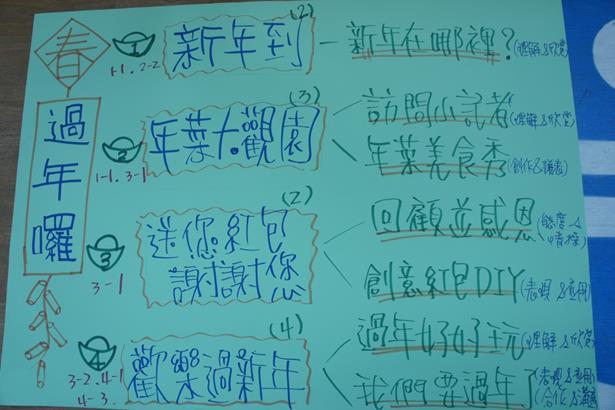

主題名稱:過年囉 設計者: (中山)吳淑雯/蔡珊玟、(龍潭)魏美怡、(光復)黃冠盈、(三民)陳綺娟 |

※關於稻米:米食與我們的生活息息相關,這樣的主題下,孩子該培養的能力為何?內化感恩惜福的情感面,通常會是我們想讓孩子們能獲得的。不過,要從如何從米食探索,讓孩子培養這樣深刻的情感?除了孩子們喜歡的吃吃喝喝的活動,更需要讓孩子能夠深刻的探索體驗。因此需要老師們的充分備課,長期鋪陳孩子們的探索經驗,觀察附近種稻的田地、甚至實際下田耕作、了解米從哪來、米的差異、米與飯的變化……透過有系統、生命的經驗,會讓課程更有生命力。

|

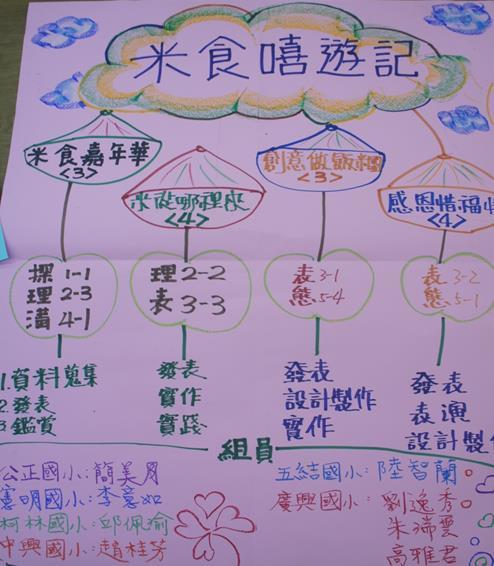

主題名稱:米食嘻遊記 設計者: (公正)簡美月、(憲明)李意如、(柯林)邱佩瑜、(中興)趙桂芳、(五結)陸智蘭、(廣興)劉逸秀/朱瑞雲/高雅君 |

|

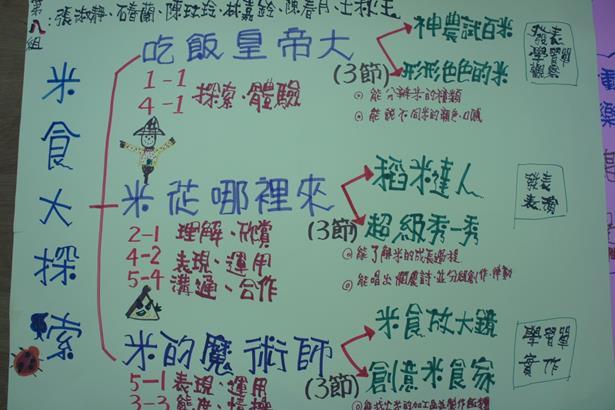

主題名稱:米食大探索 設計者: (大湖)張淑靜/石春蘭、(湖山)陳玟玲/王秋玉、(礁溪)林嘉鈴、(中山)陳春月 |

|

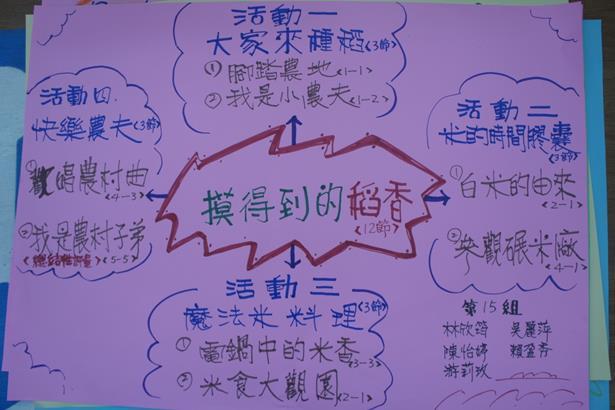

主題名稱:摸得到的稻香 設計者: (七賢)林欣筠/吳麗萍、(宜蘭)陳怡婷/賴盈秀、(冬山)游莉玫 |

※關於住家生活主題:從孩子們生活場域出發,讓孩子們認識、了解住家或學校環境特色、資源,讓這些住家特色資源與孩子發生關聯後,住家、學校環境的人事物對孩子們而言也會更有意義。

|

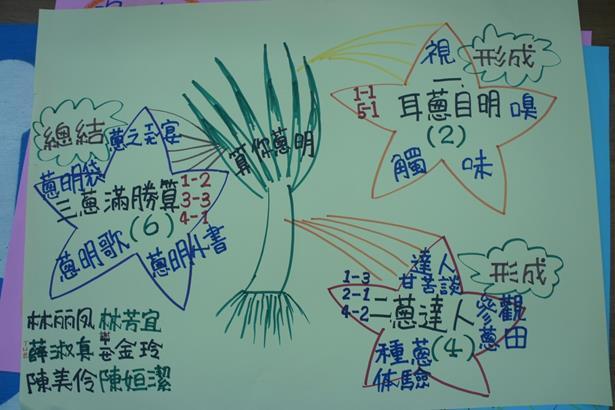

主題名稱:算你「蔥」明 設計者: (大隱)林麗鳳、(三星)林芳宜/薛淑真/謝金玲/陳美伶、(冬山)陳姮潔 |

|

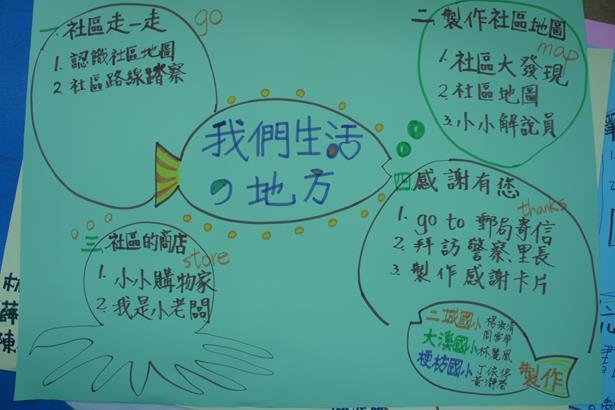

主題名稱:我們生活的地方 設計者: (二城)楊淑清/周雪華、(大溪)林麗凰、(梗枋)丁依停/黃瀞瑩 |

※其他主題:以動植物為主題,透過系列的觀察、種植或養殖過程,培養深刻的觀察力、探索力,也能從中讓孩子感受對萬物的尊重與愛護。以探究泡泡、聲音、色彩等為主題,讓孩子以五官觀察、比較特徵,從現象變化中引發探究能力。

|

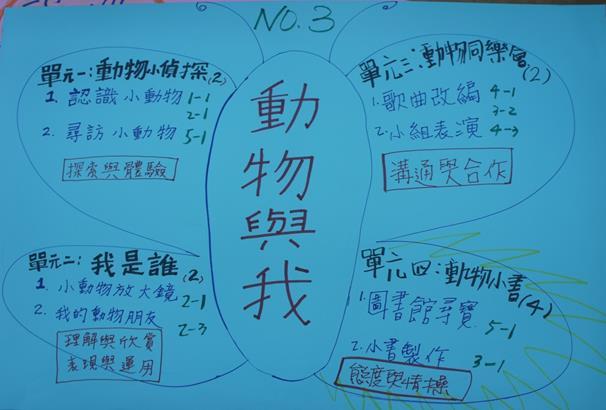

主題名稱:動物與我 設計者: (南山)顏秀婷、(新生)李雪/吳雅雯/林秀蘭、(士敏)林玉娟 |

|

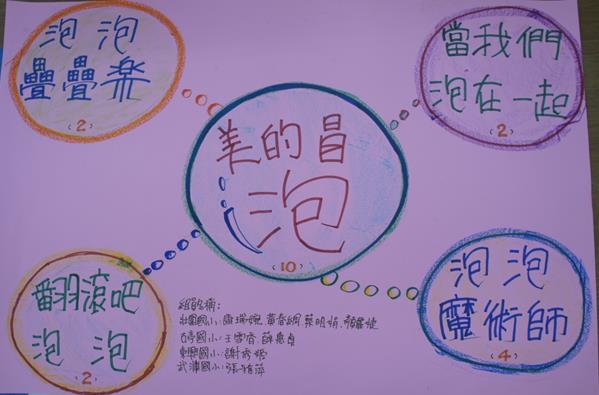

主題名稱:美的冒泡 設計者: (壯圍)康瑞婉/黃春綢/蔡明娟、(古亭)王雪香/薛惠貞、(東興)謝秀姬、(武淵)張雅萍、(其他)顏麗婕 |

生活課程主題教學如何符應課綱精神,以下想法提供老師們參考:

(一)多面向的學習:生活課程包含自然、社會、藝文三大領域,活動設計無論從哪一領域出發的學習素材主題,都需給足孩子們充分的探索、體驗、觀察,才能有意義的培養孩子生活能力,達成認知、技能、情意等目標。

(二)以兒童為主體:生活課程老師需了解兒童、站在兒童角度關注兒童好奇及有興趣的人事物,作為學習的開始。活動的鋪排,也需注意不以老師主導,營造適當情境、透過問題引導,讓活動與活動聯結,以前一項活動做為下一項活動的基礎。從孩子舊經驗中,發展出新經驗,進而創造學習的高峰經驗。

(三)掌握課程目標–培養生活能力:課程規畫設計需掌握評量目標,在活動中為孩子們的學習做鷹架,以達成生活能力的培養。此外,教學目標、教學活動及評量方式三方關係需緊扣。