玩閱讀解謎遊戲,掌握文句重點

閱讀時,我們的腦中總會浮現各種想法,對於長期推動閱讀的老師來說,更是一種「職業病」——遇到合適的內容,總會想著如何應用於教學。當我讀到陳素宜老師的《妮子的糖果盒》,書中對糖果形狀與顏色的細緻描述,讓我靈光一閃,想到可以將這些內容轉化為解謎遊戲,幫助學生學習如何抓取閱讀重點。

讓閱讀策略變得更有趣

過去,要讓學生在文章中找出關鍵訊息,通常會請他們從老師提示的文字裡找形狀與顏色的描述,並用色筆標示。然而,這種方法對學生來說過於被動,缺乏趣味性。他們只是機械式地標記,未真正理解內容。而且,書中提到的糖果與學生的生活經驗有距離,單靠文字難以想像,學習成效不彰。因此,我決定改變策略,將解謎遊戲融入閱讀教學,讓學生透過圖像與文字的配對,主動關注文章中的細節,並學習畫線標記策略來確認訊息。

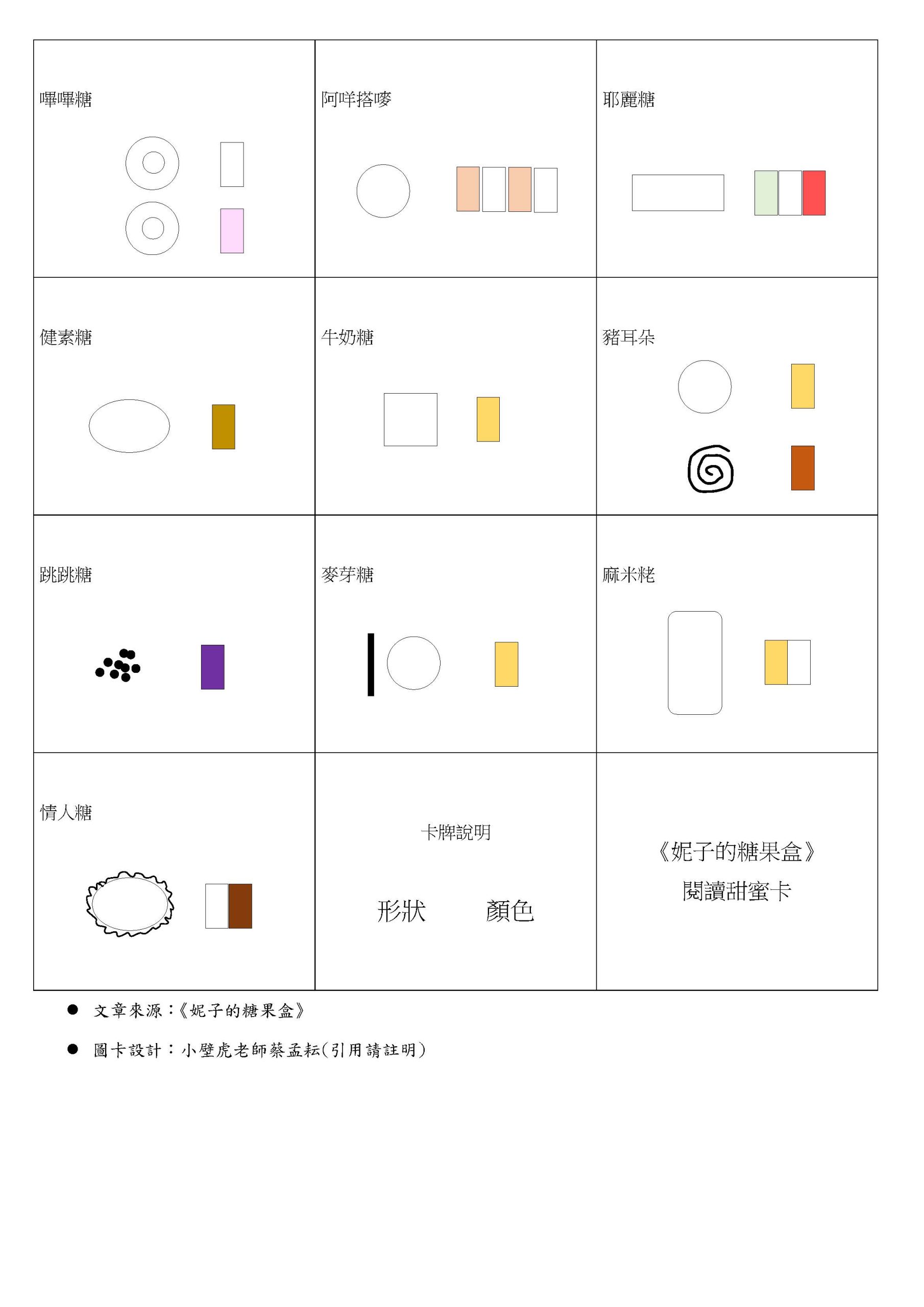

這堂課適合二到三年級的學生,主要目標是讓他們體會如何透過瀏覽與畫線找出重點,進一步提升閱讀理解能力。我將書中十種糖果的描述文字轉換為圖像,每張解謎小卡的左側顯示糖果形狀,右側標示顏色。同時,我擷取書中的十個文字段落,將它們剪開成紙片。有些段落較簡單,例如:「四四方方的長條形,中間白的,一頭綠色,一頭紅色」,學生可以迅速找到答案;但有些段落較長,增加了閱讀難度,需要學生從多數不重要的訊息中篩選重要訊息。此外,我還準備了一些書中提到的糖果,讓學生能在遊戲最後,進一步與文字對照。

遊戲中的學習歷程

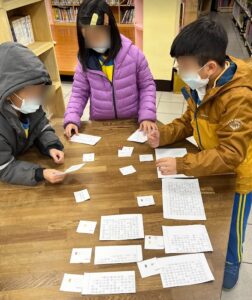

活動開始時,學生分組進行解謎,每組有一套解謎小卡與文字紙片。他們的第一個任務是在限時十二分鐘內將圖像與文字正確配對。我強調「全員參與」,如果有學生沒有投入,全組就要暫停三十秒再繼續,確保每位學生都能積極參與學習。遊戲開始後,我觀察到不同組別的策略各異。有些組別將所有卡片攤開,讓大家同時閱讀、配對;有些組則讓每位成員各自拿幾張卡片,嘗試單獨完成。這時,我喊了一聲「暫停」,請學生停下來思考:「怎麼做才能更快找到答案?」這時,學生開始討論,發現將卡片全部攤開,讓大家都能看到文字和圖像,再分工閱讀,會比較有效率。透過這樣的反思與調整,他們不僅在解謎,還在學習如何組織資訊、提升閱讀效率。

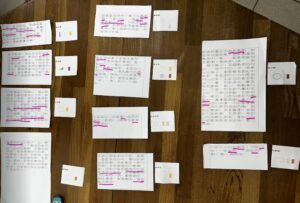

當學生完成配對後,我們進行畫線策略檢查答案。全組一起閱讀同一張文字紙片,由一位成員負責用彩色筆標記形狀與顏色的描述,並檢查是否與配對的小卡一致。這個步驟不僅讓學生再次驗證答案,也幫助他們理解畫線標記的重要性。我特意挑選了一段包含「橘白相間」的描述,讓學生透過圖像理解這個詞彙的意思。他們發現,透過圖像,能更直觀地理解語詞的概念,也讓閱讀不再只是抽象的文字,而是可以具體對應到現實事物的學習歷程。

從遊戲到閱讀策略

完成遊戲後,我請學生回顧剛剛的過程,並與不同的閱讀方式做比較。我問:「剛剛閱讀時,你們是快速掃過文章,還是慢慢讀?」學生回答:「有點快,因為怕時間到了。」我接著解釋:「這是一種『瀏覽式閱讀』,當你們在限時內閱讀時,會快速掃視文章,尋找關鍵字,而不會細讀整篇內容。」接著,我再問:「畫線與剛剛的瀏覽方式有什麼不同?」學生發現:「畫線後,會更確定自己找到的重點是否正確,有時候還會發現自己配錯了。」我補充說明:「畫線的方式可以幫助我們確認訊息的準確性,因此比瀏覽更精確一些。這種方法不僅適用於閱讀文章,數學題目中也可以使用,例如標記關鍵條件,避免因粗心而答錯。」

最後,我讓學生選一顆自己沒吃過的糖果作為獎勵,並提醒大家,吃糖果要坐著吃,吃完要刷牙,以免蛀牙。我特別選擇了較容易咀嚼的糖果,避免學生含著硬糖太久影響課堂進行。

這場遊戲式學習讓學生在歡樂中掌握閱讀技巧,並理解不同閱讀策略的效果。透過適當的機制與分工,即使是反應較慢或能力較弱的學生,也能積極參與並獲得成就感。而最重要的是,他們在這個遊戲中,不僅學到了如何找重點,更體會到了閱讀的樂趣。

透過將重要訊息畫線的方法掌握重點。