蒐集素材

就像是廚師需要嘗試各種不同的食材一樣,

教師也要常常去收集不同的教學素材,方能端出營養又健康的教學活動。

蒐集素材的管道可能有:

反芻教學經驗、回顧自身學習經驗、細讀備課用書、參加研習研討會、

從教學理論時激盪產生的靈感、閱讀科普書籍、研讀科教期刊、研發教具。

有了這些素材之後,要妥善將材料分類、整理、消化吸收;

就像是廚師對於食材也要有適當的運送方式、保存位置。

一、反芻教學經驗:

每位教師都有自己的教學風格,大致上都能符合教學現場的需求。

惟,精益求精,學生們也都能感受到教學的成長與進步。

並且可以在領域會議上與同事分享、溝通、成長。

例如:

(一)以國中的教材為主,尋找出學生的起點行為(國小時已經具備的知識),

引發學生好奇心,增加在科學解釋上的豐富性與精準度。

例如:

國小時都學過月球引力是地球引力的六分之一,

用公式解釋最能清楚把地球與月球的質量大小、直徑大小與重力的關係講解清楚。

(二)學生主動想知道更多。

教完超音波(頻率大於20000Hz以上),

學生問:『老師,那頻率20Hz以下的波叫什麼?』

老師查到資料20Hz以下的波叫做:『聲下波』(註1)

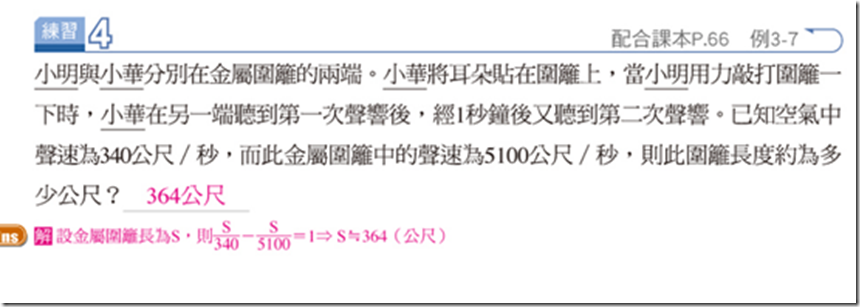

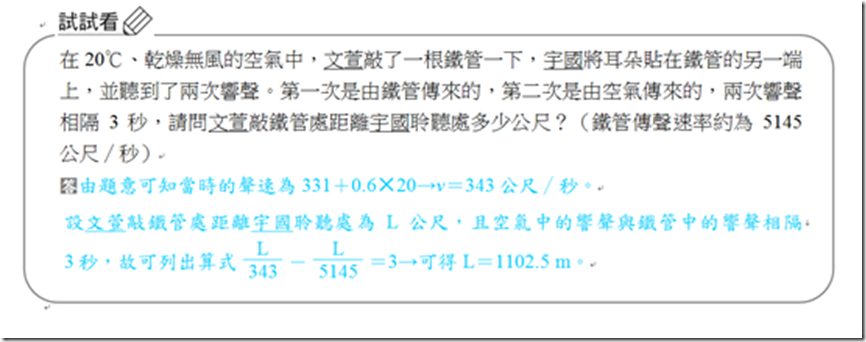

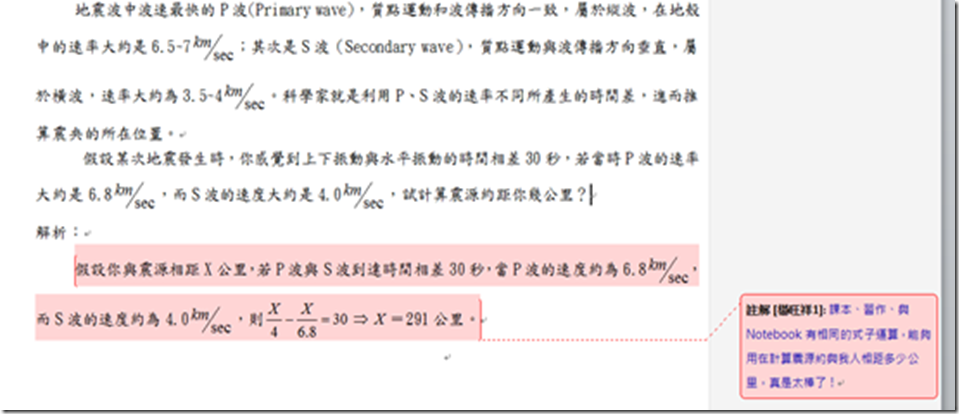

(三)在講解課本與習題時遇到比較難的題目,此時,可以再想想,再多研讀資料

看看是否有生活實際例子可以輔助說明,或是科學上更具有代表性的例子

通常這兩題的運算,對於一般的國中生而言,是有困難度在。

因為(1)要先列出兩次響聲相隔3秒的算式,

(2)再找出兩個分母的最小公倍數,每一項同乘最小公倍數,

(3)而且算出敲鐵管處距離聽者多少公尺的意義何在?

直到,參加研討會,才看到可以利用這個算式算出震源與人的距離,就較能體會此算式的用途。

(註1)何謂聲下波?

聲下波是指頻率低於20赫的聲波,

其特點是來源廣、傳播遠、穿透力強。聲下波頻率雖低,

但波長卻很長,傳播距離也很遠,

頻率低於1赫的聲下波,甚至可以傳到幾千以至上萬公里以外,

例如西元1961年,前蘇聯在北極圈內進行一次核爆試驗,

當時產生的聲下波竟繞了地球5圈之後才消失。

現在科學家們利用聲下波預測颱風和研究大氣結構,

在軍事上可用來真察大氣中的核爆炸與跟蹤導彈等。

聲下波不僅可以穿透大氣、海水和土壤,還能穿透堅固的鋼筋水泥建築物,

甚至連tank、軍艦、潛鑑和飛機都不成問題。

聲下波穿透人體時,

會造成頭暈、煩躁、耳鳴、噁心、心悸、視線模糊、吞嚥困難、胃痛、四肢麻木等症狀,

可破壞大腦神經系統,造成大腦組織的重大損傷,對心臟影響最為嚴重,最終可導致死亡。

聲下波雖然無形,但卻可能隨時都會產生,並威脅人類的安全。

在自然界,例如太陽磁暴、雷鳴閃電和氣壓突變;

在工廠,機械的撞擊與摩擦;軍事上的原子彈或炸彈試爆等,都可以產生聲下波。

由於聲下波具有極強的穿透力,

因此,國際海難救助組織就在一些遠離大陸的島上設立「聲下波定位站」,

監測海洋中的異常聲下波,一旦船隻或飛機失事墜海,便可以迅速測定方位,進行救助。