「灰」色山城蘊白米,「揮」別陰霾現風華

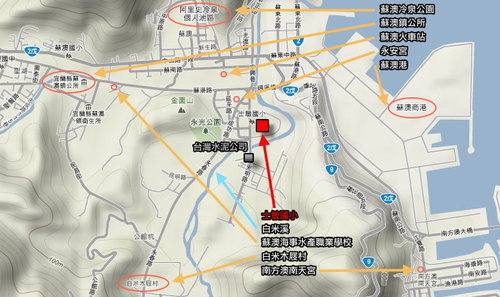

學校位於白米溪畔,砲台山腳下,學校前身係日本子弟學校,始設於民前二年名為「台北州蘇澳尋常高等小學校」。民國三十四年在終戰前學校附近即設有水泥廠,戰後台灣水泥股份有限公司蘇澳水泥廠接辦為員工子弟學校,後為紀念這一段校史,即以水泥【CEMENT】英語譯音「士敏」為校名。在創設之初各項設備簡陋,尤以學校鄰近礦區工廠林立,物產運輸車輛頻繁,空氣汙染環境衛生條件不佳。台泥廢塵所帶來的空氣汙染,最嚴重的時候,可以讓路上所見的一切,包含樹葉,都蒙上一層又一層的白。

學區內白米社區是以木屐手工藝聞名全台的觀光勝地,但對社區居民而言,木屐不僅是他們的生財工具,也是承載著居民情感的重要載體。不過,一開始將居民們聚集在一起的,不是木屐,而是被居民譏為「新品種白米」的台泥廢塵。陳定南前縣長曾大力取締,目前各廠都已裝設先進除塵設備,汙染問題已獲改善。

回顧歷往,學校已從簡陋校舍與設備,躍變為今日的規模,奠立穩定發展的基礎。但因時代變遷、產業自動化、就業機會及環境品質等多種因素影響下,學區內人數年減少並老化,以致學齡兒童日益萎縮,從最多全校二十四班一千多名學童,至今只剩六班一百多名學生。

學校文化並非單一性的形成,而是會受到內在與外在環境交互作用的影響。士敏始終秉持「多元學習、健康成長、關懷鄉土、合作創新」為學生學習的核心價值,在尋求創新以及從不對現狀滿足的堅持下,繼續以「生態」、「鄉土」、「藝術人文」及「科學」教育為主軸,讓孩童對現代科技有充分了解、認知與應用,並締造孩子童年的鄉土記憶,傳承人親、土親的生命情懷。最後,確立士敏特色學校之獨特性、培養學生多元智能,提升文化學習與表達能力。更期待未來學校親師團隊藉由本專案的支持,更加充分展現教育的活力與價值。

長安社區

本里地形狹長多山,東臨砲台山及蘇花古道,白米溪貫穿其間,居民從事工、礦業居多,次為漁業、商業、服務業,近鄰市區交通便利,清光緒15年時,鑑於法軍曾想入侵蘇澳之故,清廷便在此處建立二座海防砲台和營房,便於防禦外海,「砲台山」之名即由此而來。砲台山海拔約200至300公尺位於蘇花公路(台九線)起點旁,砲台山優越的地理位置為鎮守海口的軍事要地。登臨砲台山,可鳥瞰三澳-蘇澳、北方澳、南方澳的風光,俯看太平洋,具鄉土歷史教育意義。

永光社區

本里位於蘇澳鎮東部,大致為鐵路線、成功路與金面山山稜線所圍成的街塊。本里範圍在清代屬於白米甕,以境內著名的日月宮為太陽公廟,故稱之為永光,迄今。本里範圍事實上仍位於蘇澳街區,但因鐵道線劃開,而形成一獨立社區,金面山下並闢為永光公園,成為本鎮社區營造的典範。本里境內的永安宮,主祀延平郡王,為居民信仰中心。

永樂社區

本里地形蜿蜒狹長、環境幽美,居民以從事礦業為主,其次為農業、服務業、工商業。永春里里名係沿襲舊制,相傳道光年間,有林永春者,招募佃戶闢地墾耕,並從事樵採,因蕃割劇烈曾築圍以禦,因之稱為永春城。由於永春城為本區最早的聚落,因而以之為庄名,並沿用為里名。本里地形除北部白米溪河谷平原外,大部分為山區,在日治以前大部分仍屬生番地界,因此除少數隘墾聚落外,人口極稀;日治以後在本區開發水泥事業,光復後除水泥業外,中油並利用此處作為蘇澳油庫所在地。今本里聚落主要仍集中於西北部一帶,經濟活動則以石化工業為主,工廠林立可謂本里一大特色。

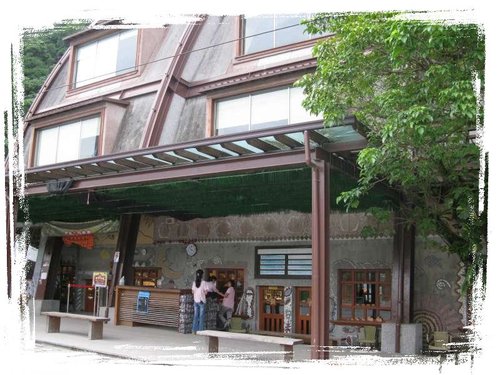

白米木屐村

舊地名白米甕,清同治13年由提督羅大春率人開鑿蘇花古道,以白米為起點,闢通奇萊之路。日治時期,日本規劃利用白米地區自然的條件,發展了礦石工業推動石灰石、石粉等加工,並設置水泥廠。此外,在白米饔的森林盛產製作木屐的樹材-江某樹,因而發展出木屐產業,成為本省本屐重要供應地,這也是木屐村的由來。光復後60至70年代,是白米社區在石化業及建築業的興盛時期。

永安宮

永安宮位於蘇澳鎮永光里,創建於日明治42年(1909)年,日大正15(1956)年,眾信徒們為敬佩國姓爺鄭成功收復台灣,力精圖治,本立志忠貞,護國護民,獻身奮勇的精神,所以,才將土塑聖像裝飾金身,定名「鄭成功延平郡王」主神奉祀。日昭和6(1931)年,該廟遭受水災,被水沖毀,即改建簡陋木造廟宇暫居,一直到民國51(1962)年,由白米區地方仕紳林均枝見狀再度籌備重建為鋼筋水泥建築物,也就是現今的廟貌,同時定名為「永安宮」,以供永光、長安、永昌、永春、永樂等五里的居民奉祀,擇地在現址,並組成管理委員會。