松羅社區服務(打掃)的義工媽媽共有20人,每人都有其打掃的區域,大家經常分工合作,把社區打掃得乾乾淨淨的。有時社區的住戶也會配合他們一起打掃社區,所以,松羅社區環境經常都很乾淨,來松羅國家步道登山的旅客,都讚賞本社區環境空氣新鮮,經營的很好。松羅社區義工媽媽的隊長由李阿菊女士擔任,她做人誠懇老實,領導能力強,因此,松羅社區的義工媽媽們,配合度及意願高,對社區來說真是功不可沒。

阿蘭城~~五分古車道 百年土堤

五分車路又叫做輕便車路,

乃日本時代為運輸大礁溪的木料至宜蘭市所使用的車道,

將木材運到新店仔,

再由渡船運到宜蘭市西門。

現在的五分車古道,

正是機踏車可通行的農業道路,也可利用這條古道,

欣賞阿蘭城的自然風光。 新城溪畔保有日本時代的百年土堤,別具風味

亦是昔日北管西皮福祿之爭的歷史見證

大南澳長老教會

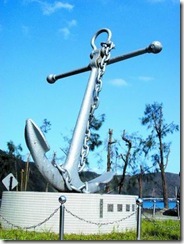

蘇澳海軍中正基地

松羅社區-社區特產

拜占庭風格的市場

早期的「宜蘭市場」建築帶有拜占庭風格之設計,與其它同時期之建築不同。立於方形磚牆上,為旁側小圓頂所圍繞之中央大圓頂,塑造出垂直效果而成為視覺焦點。磚牆面平直無裝飾,僅於頂部有簡單線腳。挑高之拱形入口,以石塊間隔疊砌成拱圈,兼具結構及美學之效。

資料來源:(陳文彬借用,宜蘭縣史館提供,http://www.youngsun.org.tw:8080/calendar/index.asp?calendar_day=2009/8/2)

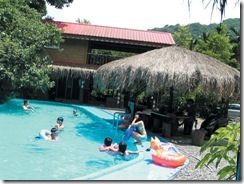

松羅社區-富有原住民風貌的民宿

[惠好社區]農舍林立的深溝大排水渠

蘇澳南強社區震安宮沿革

震安宮由來,應溯至早期移民之吳傳、游阿萬、邱查某等諸位先進; 當初為開墾需要,設立一間簡陋小廟供奉土地公,以求庇佑,得以平安逃過轟炸死難。由地方仕紳林木漢先生提供材料做第一次重建;因海口人均信仰媽祖娘,至吳傳先生再度引進共同朝拜,並列為主神,一時香火鼎盛,遂於1949(民國38)年由林張先生主持召募村民籌資做第二次重建,同時引進現有諸神共同庇佑地方。

隨著歲月流轉,因感神殿老舊,木材損毀腐舊,於1980(民國69)年村民再度推薦張清福先生主持第三次重建,同時增建雙邊鐘鼓樓,廟貌壯觀雄偉。本宮諸神神威顯赫,有求必應,其信徒遍佈全省,不但庇佑全民,同時為地方人帶來事業安定,身體安康,家家戶戶均過著富庶生活。

宜蘭市場

在日治時期稱為「宜蘭街食料品小賣場」,設立於1911(明治44)年12月。當年光復路尚未打通時,與昇平街形成丁字路,人稱「三線道路」,市場就位在三線路口。

1939(昭和14)年,光復路拓寬,並貫通至中山路,將市場一分為二後,改稱「宜蘭市場」,即為現在的南、北館市場。終戰後1980(民國69)年,南館市場年久失修、安全堪虞,在簡茂松市長的時代,改建成大樓。貨源充足的南館市場,今日依然是市民採買民生用品的首選。

資料來源:http://www.youngsun.org.tw:8080/calendar/index.asp?calendar_day=2009/8/1