感謝洪美雀老師分享

全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》

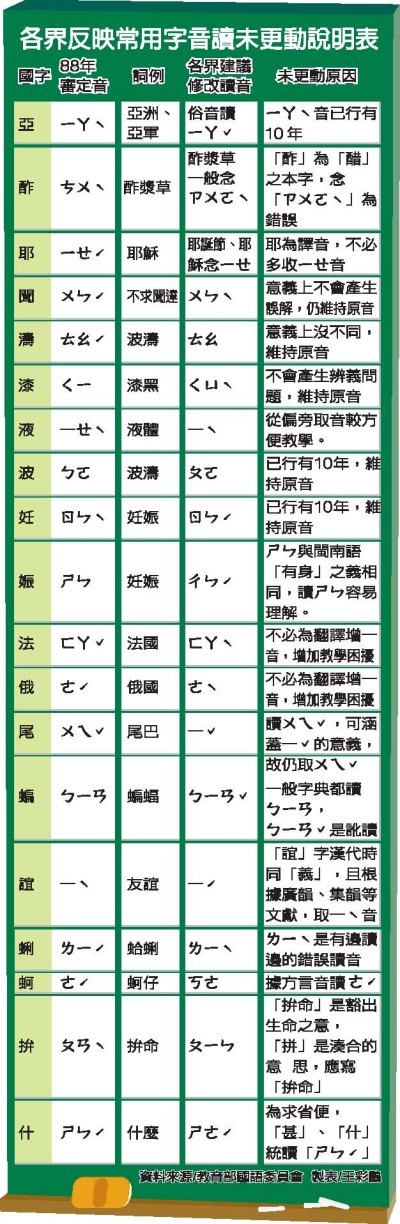

教育部於98年5、6月間相繼召開三場「《國語一字多音審訂表》修訂版」公聽會,擬徵詢與收集教學現場老師的意見,希望於99年底前完成「一字多音審定表」的修訂。

目前教育部的修定期程如下:自明年1月起試用一年,後年正式公佈實施,試用期間,所有教科書仍然依照88年3月的修訂版加以審核,公布實施後,便依最新版內容審定「國語」課本的字音。教育部國語委員會執行秘書陳雪玉表示,委員會是從「便利教學」、「日常生活用語」及「口語音讀為主」等三原則,進行一字多音的審訂。

依公聽會所提供的資料歸納:未來「一字多音」的審定標準將傾向「文字從寬,注音從嚴」的標準,亦即在字音的部分,將依聲韻學之流變,採較嚴苛的審定,如:「牛仔」的「仔」(音ㄗㄞˇ,屬於粵語外來音),但歌「仔」戲仍讀「ㄗˇ」;「蛤蜊湯」,修訂版草案仍堅持「ㄍㄜˊㄌㄧˊ」,因為此本為單音字,不能因偏旁誤讀而從俗。而在國字部分,則依文字學的演變,收錄相當多的通假音,如:「沈沒」通「沉沒」、「角色」通「腳色」……。茲檢附相關資訊,供大家下載瀏覽:

《國語一字多音審訂表》修訂版一字多音公聽會資料.pdf

| 平息華語文爭議 馬總統定調—轉載自國語日報2010/9/3 |

| 楊惠芳、吳啟綜/臺北報導 教育部計畫明年起實施的九年一貫微調課綱,將把「國語文」改為「華語文」,引起部分學者爭議。總統府發言人羅智強昨天表示,國民稱呼自己的語言就是「國語」,總統馬英九已指示行政院,必須依據這項原則辦理,如果外界有疑慮,就要把政府立場說清楚。 羅智強指出,外國人稱呼臺灣使用的語言,或本國人在向外國人介紹自己所用的語文時,習慣上會以「華語、華文」稱呼,政府並不排斥。但他強調,中華民國的國民稱呼自己的語言就是「國語」,「國語」是對本國使用語言官方的、正式的與習慣的稱呼用語,教科書相關用語也應在這項原則下求取一致。 昨天行政院院會結束,新聞局長江啟臣特別澄清。他強調,微調課綱中的國語文課綱課程名稱並沒有改變,只是課綱能力指標的說明文字微調為華語文,不會影響到教科書的實質內容,也不會改變現行國中小課程與課表國語文的名稱。外界如果對國語文課綱能力指標說明的華語文用詞有疑慮,教育部也會進一步討論斟酌。 臺大中文系教授何寄澎說:「國語、國文是我們國家的語言及文字,只有外國人稱我們為華人、華文及華語。」在國內,學生從小到大都稱國語、國文,尤其在教育領域,無論課程綱要或教科書都不宜稱華語,沒必要改來改去。教育部應堅守立場,不受其他因素影響,統稱為「國語、國文」。 |

請參閱資料夾能力指標

師範大學國文系 陳滿銘教授提供老師作文命題新方向930521[2].doc

[@more@]