我的青春小旅行~頭城老街

臺灣的「社區營造」運動開使蓬勃發展,『頭城老街』也應運重現風華。

第一次聽到『頭城老街』時,是在民國83年,我正在準備參加大學聯考,

不好意思,沒空,所以我錯過了!

(不然,20年前的頭城老街我就會有印象了)

太太是歷史老師,我好像有跟她提過要不要一起去頭城老街,

她找了一些藉口就是不想去老街(但是她有進去過史蹟考察),

所以我又沒去了,不然有歷史老師的講解一定會比較清楚。

今年,宜蘭縣教育處資網中心辦宜蘭縣100個旅行景點,

名單中有『頭城老街』,這次,我不會再錯過了!(握拳!)

其實,也是剛好趁這個夏天,天氣都很好,創下歷史紀錄了八月沒有颱風。

而且早上研習是9點半才開始,所以剛好有空檔時間。

其實,真正引起我造訪頭城老街的原因是

1.盧家大宅院。

2.頭城天主堂。

這個池子很有典故的。

以下內容節錄自「浪漫的真實」一書。

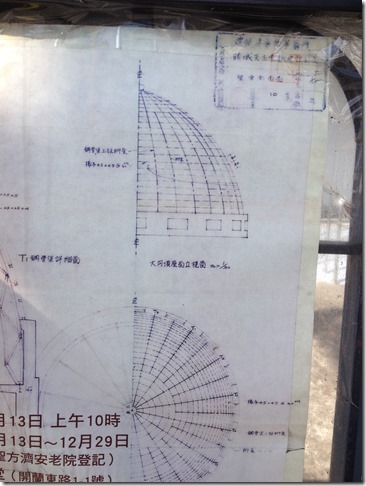

為1954年到頭城傳教的荷蘭籍神父高德貴所建,空間格局近巴西里卡式。

室內空間幾何關係嚴謹,可以看出設計者對西方古典設計熟稔。

三開間對稱的量體,三聯拱的門廊,高聳的圓頂,

與類似因應過去承重牆結構產生之垂直條狀的窗口等,

讓教堂有著類似巴西里卡式教堂,

及文藝復興時期小禮拜堂之西方古典式建築的韻味,

符合人們對教會與西方的想像。

平面上,教堂門廊的長向與聖壇的直徑等長;

主廳與門廊、聖殿的關係,都發生於兩者的等分的腰間;

門廊從聯拱門往內到聖壇邊界的距離,剛好是聖壇直徑的長度。

如此嚴謹的對仗,可以看出設計者對西方傳統設計的熟稔。

這種隱約的關係,讓教堂內部,

以現代之柱樑結構系統產生之開敞流通的空間,

多了點耐人尋味的張力。