極地渦旋

極地渦旋是極地介於對流層和平流層之間持續大規模的低氣壓冷氣旋。

極地渦旋最強大時,直徑可達2千公里。

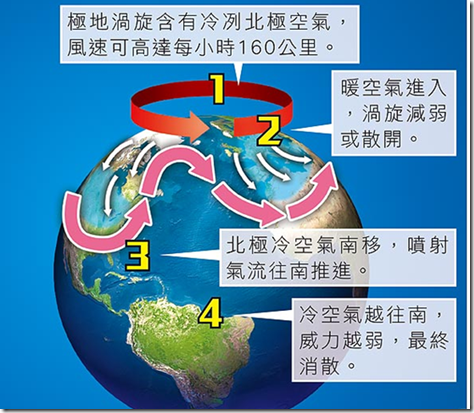

極地渦旋的氣流,通常把冷空氣留在極地,但極地渦旋有時會散成小渦旋,

經過的地方最造成低溫。

而今年北極氣壓低於中緯度氣壓,呈現負值的負北極震盪,

極地渦旋範圍較廣,呈長形且相當完整。

中央氣象局預報中心主任鄭明典表示

『極地渦旋的範圍,大概在北緯50度左右,邊緣可涵蓋到40度,

事實上,這次極地渦旋一直到了東緯度,事實上已經跟比較溫暖的空氣相接觸,

溫暖的空氣帶有比較多的水氣,在這種極冷的空氣碰上溫暖又有水氣的空氣,就造成這種暴風雪』

2014/2/10 聯合報新聞中的科學 報導極地渦旋

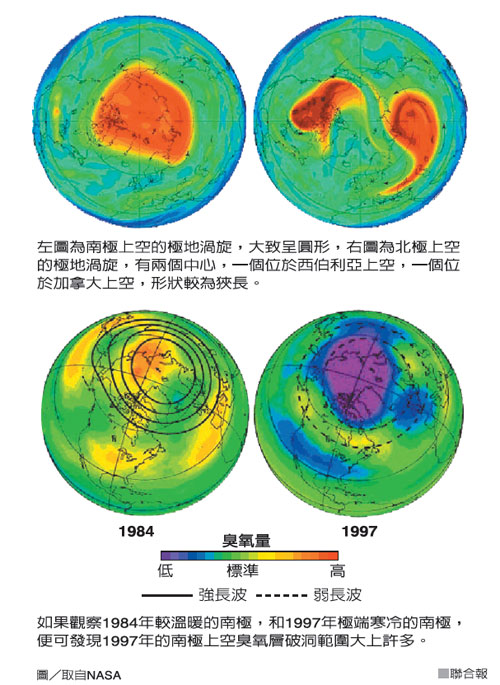

把南極的極地渦旋機制以及臭氧層洞,兩者互相影響的機制做更仔細的說明。

南極的臭氧層濃度較周遭稀薄,

除了和人類排放的冷凝劑氟氯碳化物,會分解臭氧分子有關之外,

極地渦旋也是造成臭氧層破洞的原因之一。

冬天時,如果南極大陸上空的溫度相當低(低於攝氏零下80度),則容易形成極區平流層雲,

氟氯碳化物在大氣中經過化學反應後,會形成「氯儲存物質」如硝酸氯或鹽酸等,

這些氯儲存物質會被吸附在極區平流層雲中,

等到春天來臨(南半球由冬天轉成春天時,剛好是北半球由夏天轉成秋天),

雲一經太陽照射,氯原子便被釋放出來,進而分解臭氧分子。

極地渦旋在當中扮演的角色,一是讓南極上空低溫夠低:

極地渦旋強度必須夠強,冷空氣才能被鎖在極圈上方,

讓南極上空的溫度能降到攝氏零下80度以下,並產生極區平流層雲。

另一方面,極區的臭氧往往都是從溫暖的熱帶補充而來,如果極地渦旋很強,

那強勁的西風將繞著南極團團轉,使得低緯度地區富含臭氧的暖空氣無法進入南極圈,也就無法帶來補給。

極地渦旋和極區平流層雲之間還有著反饋機制,極地渦旋使極區溫度無法上升,而有助於極區平流層雲生成;

極區平流層雲(會有氯儲存物質)能吸收紫外線輻射,使大氣中溫暖的臭氧被分解,極地的氣溫下降,又使極地渦旋更加穩定,

這麼一來一往,讓南極上空的臭氧含量,在每年十月左右到達最低點,

直到春天來臨,極地渦旋瓦解,臭氧量才慢慢回升。

北極臭氧洞沒南極嚴重,因為北極的平流層溫度很少低於攝氏零下80度,

另一方面因為北極的極地渦旋存在時間較短,通常在陽光出現前就已潰散,讓南方富含臭氧的空氣得以進來補充。

以下內容則是更仔細說明極地渦漩的成因

今年一月初,一波來自北極的強大寒潮,讓北美地區極凍,

不僅有地方低溫降到攝氏零下三十幾度,伴隨而來的大雪也造成嚴重的交通和電力供給問題,

而媒體紛紛報導造成這般惡劣天氣的「元凶」,就是極地渦旋;

然而過去幾年,媒體在報導北美寒潮時,卻說成因是北極震盪。

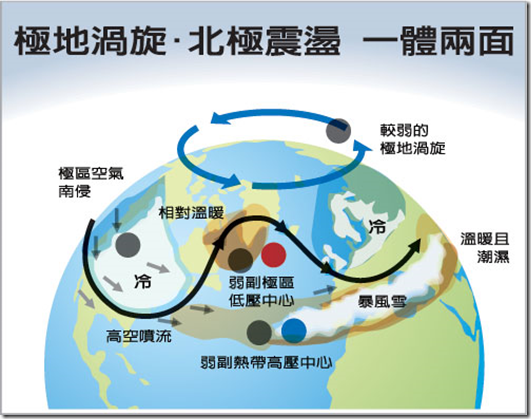

其實這兩個稱呼都不是新名詞,究竟極地渦旋和北極震盪有何差別?

氣象專家們表示較一致的看法是,他們是一體兩面的現象,

極地渦旋是「高空」的冷空氣快速旋轉現象,北極震盪則是描述「地面」附近的氣壓變化。

首先要有個觀念,就是「地面附近氣壓高,則高空(例如距離地面4、5公里處)的氣壓相對周遭較低」。

中央氣象局預報中心主任鄭明典解釋,由於兩極長期缺乏日照,聚集的都是冷空氣;

冷空氣的密度大,沈降在離地面較近的地方,因此地面是高氣壓,

但高空的空氣相對稀薄,氣壓比周遭低了許多,因此是低氣壓。

極地渦旋,是盤旋在星球兩極「高空」的低氣壓,當冷空氣溫度極低,

高空便形成一個低壓為中心的渦旋(但中心下方接近地面處為高壓),

周遭環繞著強烈的、以逆時針方向吹拂的西風,也就是所謂的「高空噴流」。

由於陸地較海洋適合冷空氣發展,所以地球南、北極的極地渦旋形狀不太一樣。

南極是一整塊大陸,所以南極的極地渦旋多為一個中心,形狀也較接近圓形。

在北極,亞洲大陸、大西洋、北美洲和太平洋互相交錯,

所以北極圈通常有兩個極地渦旋,一個中心位在加拿大上空,一個則在西伯利亞上空,形狀較狹長。

北極震盪則是指「極圈附近和中高緯度地區,靠近『地面』的氣壓強弱消長」,

天氣風險管理公司氣象總監賈新興說,北極震盪就像「氣壓翹翹板」,

有時北極附近氣壓明顯較高、中高緯度氣壓就相對低,

有時北極周圍氣壓低、南邊氣壓就相對高,消長的情況即是「震盪」。

中央大學大氣系教授林沛練表示,

北極震盪指數若為正值,就代表北極附近高壓較強,南北氣壓差距大,冷空氣被留在北極無法南下,因此中高緯度地區冬天比較暖。

北極震盪指數若為負值,就代表北極附近的高壓減弱,南北氣壓差距縮小,冷空氣往南下探,南方一些暖空氣也北上,於是周遭的西風強度也減弱,

變成一圈帶著南北風、波浪狀的風帶,中高緯度地區也因此出現被「波谷」涵蓋的區域冷、被「波峰」涵蓋的區暖的現象。

賈新興比喻,極地渦旋就像一個冰箱,極渦夠強時,門是關著的,北極震盪指數通常為正;

當極渦強度不夠時,門就被打開,冷氣隨之外洩、往南潰散,伴隨北極震盪指數為負,這時冰箱門正前方(波谷)很冷,門的兩邊(波峰)就相對暖許多。

這次美國中、東部正是波峰涵蓋範圍,冷空氣南探所以異常地冷,相較之下,美國西北部和阿拉斯加、俄羅斯地區同一時間正好被波峰覆蓋,反而出現暖冬。

以下內容感謝『科技大觀園』與『PanSci科學新聞網』的提供內容

清楚闡述了『極地渦旋』、『溫鹽環流改變』、『全球氣候變遷』三者之間的關係

這張示意圖顯示平流層中的極地渦旋能直接影響海洋中的洋流系統,

導致全球溫鹽環流的變化。

(圖片來源:Thomas Reichler, University of Utah)

位於數十公里高空中的1道氣流,竟然能對大海中的洋流產生影響,引發寒冬,甚至與全球氣候的變化有關?

美國猶他大學氣象學家湯瑪斯‧雷克勒(Thomas Reichler)的研究發現,

位於平流層,離地面24公里~50公里高空的極地渦漩(polar vortex)的強弱,

會影響北大西洋的溫鹽環流,對於歐洲與北美洲的天氣有巨大影響。

科學家藉由過去30年的氣候觀測資料,並利用超級電腦模擬4000年的大氣模型,

發現極地渦漩與洋流之間的相關性:

當平流層出現平流層急劇增溫效應(sudden stratospheric warming, SSW),平流層大氣溫度上升,此時極地渦漩強度減弱,

甚至由原本自西向東吹送,反轉為自東向西;

北大西洋中溫鹽環流的下沉速度往往隨之改變,以10年左右的周期影響全球氣候。

大洋中的輸送帶

溫鹽環流( thermohaline circulation )是因為海水溫度、鹽度分布不均,造成密度不同所引起的環流,

對於調節全球氣候扮演十分重要的角色,北半球中高緯度因為溫鹽環流而擁有較為溫暖的氣候。

溫鹽環流源頭來自北大西洋格陵蘭南部海域表面的海水,因為溫度較低、密度較大而下沉至深海。

由於整個下沉的機制對於海面附近的氣溫相當敏感,當海面附近的氣溫出現波動,

例如變得更溫暖或是更寒冷的時候,會導致海水下沉的延遲或者提前。

來自高空的擾動影響全球氣候?

當平流層急劇增溫效應出現時,平流層中的極地渦漩會減弱甚至反轉。

極地渦漩能將北冰洋中的酷寒高壓鎖在北極,它的強弱會影響北半球中高緯度冬天的氣溫與氣壓變化,

控制著海水下沉區域海面氣溫的高低,進而影響整個北大西洋的洋流與全球的天氣。

科學家的超級電腦模擬結果顯示,極地渦旋、大氣壓力的震盪與北大西洋洋流呈現約十年的周期性變化。

在1990年代,極地渦旋都十分強勁,而2000年代中,一系列的平流層急劇增溫效應導致極地渦漩減弱。

美國研究組織「氣候中心」(Climate Central)的安德魯‧傅利曼表示,

當平流層急劇增溫效應出現時,北半球中高緯度的地區就要當心了:

接下來數周內溫度將會驟降,暴風雪即將來襲。

2013年1月6日美國上空便出現了平流層急劇增溫效應,14日~16日,美國、歐洲各地便開始降下暴雪,甚至重創英國經濟。

之前,很少人料想得到平流層高空中的氣流竟然會對大海中的洋流造成影響,這提醒我們地球各個系統之間的互動十分複雜,

還有許多未明瞭的機制,有待我們的研究與發現。