回顧

為了銜接先前經驗,老師先帶大家回顧低年級的學習。回想一年級的「找繪本的家」,學生學會辨認繪本的方式:繪本被集中在特定區域,書背下方會貼有貼紙。那時候大家透過比對書名的字與貼紙顏色來歸位書籍。老師進一步說明,到了三年級應該要知道那張貼紙代表的是「出版社名稱」,也提醒大家:沒有貼上該標籤的書就不是繪本。接著回顧二年級的「認識分類號」與轉盤遊戲,老師再次講解如何看書背白色標籤上方的數字,例如「820」代表第八類,只要先看最前面的數字就能初步判斷類別。老師順勢提問:「你們知道圖書館總共有幾類嗎?」同學們思索後,答案是「十類」,以數字 0 到 9 表示。

任務體驗

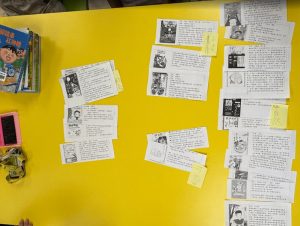

進入今天的主要任務,學生分組扮演小小圖書館管理員。每組桌上都有一包任務卡,內含書名、封面照片與簡要介紹。大家要在限定時間內把書分類並排成一條長長的書列,但有一個重要限制:最後只能分成「四類」。老師請各組先把卡片全部翻開再開始討論,避免花太多時間逐字閱讀,並一再提醒要「看書名快點」,遇到看不懂再翻內容。計時開始後,老師穿梭各組給出策略提示:可以先做初步分類,把很像的先放在一起,再進一步合併;若分太多(例如分成八類),就要持續合併,最後壓到四類。

班級經營

任務進行到中段,老師暫停全班,表揚第三組的有效做法:先小範圍分好,再往上合併。各組也獲得四張 N 次貼,將類別名稱用大字寫下,貼在每排書條上方。老師特別說明,只有一張卡片不能成為一類,至少要兩張卡片以上才能算是一個類別。為了讓大家有充裕時間完成,老師再延長兩分鐘,並鼓勵同學若聽到別組好的想法可以借鏡使用。完成的組別先全組坐下,老師逐一前往拍照紀錄。

在檢視各組作品時,老師先提醒討論的溝通禮節:若想移動同組同學已放好的卡片,必須先說明理由,取得共識後再移動,避免混亂。接著針對各組的分類進行提問與釐清。例如有組別出現「插畫類」,老師追問其依據;若只有部分人理解其意義,就代表該分類定義不清。面對「運動類」,老師引導學生檢視《來跳繩吧》《我會跳繩了》《月光下的五道家》等書是否真正屬於運動相關;看到「地球類」,又以「陳樹菊」為例,追問其分類邏輯是否與動物或其他主題重疊;至於「動物類」,則討論《小妖怪》《角落生物》是否應算作真實動物。還有一些以情緒或單一畫面命名的分類,如「開心類」「傷心類」「食物類」,老師請學生回到書名本身去判斷,避免只依主觀感受或單一圖片內容做分類。

「標準分類」的重要性

在討論過程中,老師一步步引出「標準分類」的重要性。以《天文100問》為例,若每個圖書館都用自己的方式,這本書在不同地方可能會被放在「自然科學類」或「地球類」,導致查找困難。老師用生活情境比喻:就像各班牙刷杯擺放位置如果不統一,找東西就會變得非常麻煩。為了避免這種混亂,全台灣的中文圖書採用一套統一的「中文圖書十大分類」。因此,不論在竹林國小圖書館、李科永圖書館、台中總圖、高雄圖書館或五結圖書館,《天文100問》都歸在「三 自然科學類」。同時也補充,這套分類法是針對「全台灣的中文圖書」,在國外或外文書上可能會使用不同的系統。

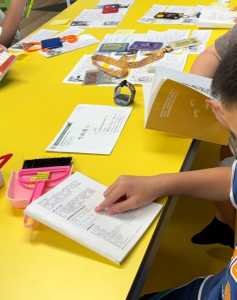

當學生逐漸理解誰來決定分類時,老師拋出新問題:到底是誰來規範圖書分類呢?不是圖書館阿姨,也不是作者,而是需要一個具有公信力的標準單位。答案揭曉:「政府」層級有一個單位負責這件事,也就是位於台北的「國家圖書館」。老師實際展示書本內頁「國家圖書館出版品預行編資料」的框框,指出其中標示的分類號(例如第八類),就是依照標準規範所編定的證據。

在課程尾聲,老師請每位同學各拿到一本書,開始在書的前後資訊頁面尋找那個「框框」,並確認每本書都能找到對應的分類資訊。同學們彼此分享找到的位置,確保全組成員都成功辨識。最後收拾與加點時間到,老師再次分配分工:書先集中到指定位置,N 次貼回收至靠牆的回收桶,材料打包放回桌上。大家帶著借書證排隊加點,記得把椅子靠回去,等全組都完成後再一起來加點。

這堂課在反覆的討論、實作與驗證中,讓學生從主觀分類走向依據標準的分類,理解「中文圖書十大分類」的必要性與來源,並學會在書本中找出國家圖書館編目的線索,為之後更有效率地使用圖書館資源打下基礎。