1,2週個人內省以及和同學交換分享合作經驗。說明「人的世界裡不同是常態。」

第3週課程是擴大為一大群人合作關係之操作練習。

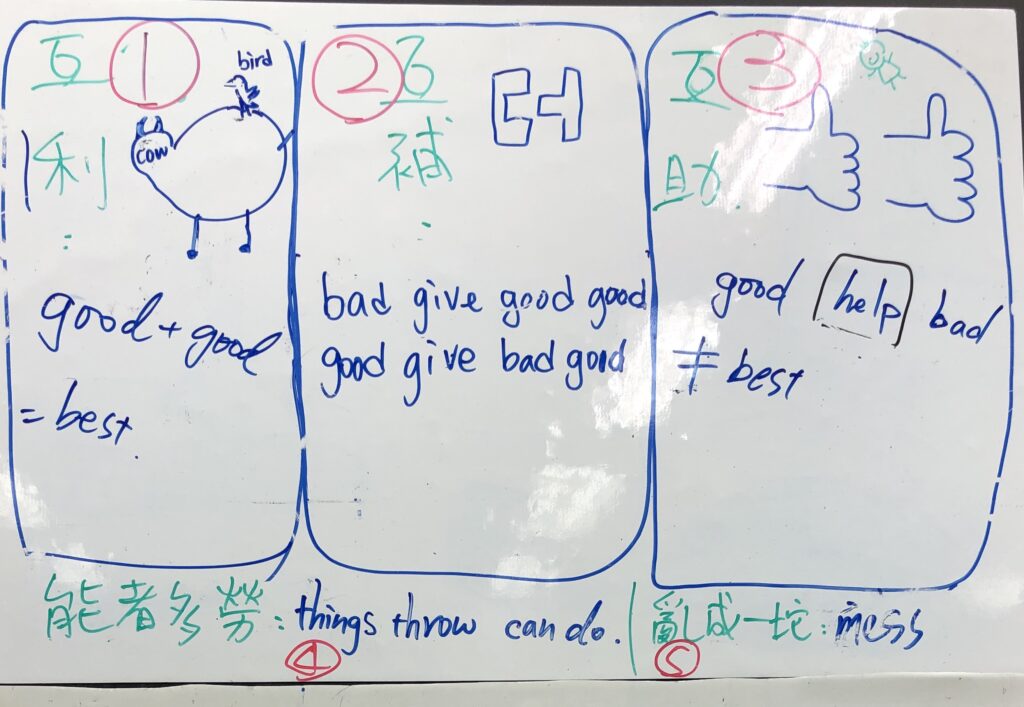

Q:目前班上有幾種合作模式?

任務開始前,先下一個指導語,合作模式的結果呈現除了標題外,你們也必須說明這些標題是如何來的。它不是空想或石頭亂繃出來,它必須是有根據的。由於學生習慣標準答案作答,所以當課程結束老師丟問題請學生回答,學生會很直覺找課本答案,忽略上課過程中,老師提供相關知識素材的功能與作用。解答問題是需要資料支持,老師需要提醒學生Q到A過程,上課資料和想法是協助你思考和解答重要依據之一。同一個提問問題,切入面向不同,資料蒐集也不同,結論也會不同。若能明白上面談的,知識不會是永恆不變或只有單一答案,課本提供的知識是參考工具之一,它只是某一知識體系裡的一個分支,還有其他人對同樣知識有不同看法,我們沒有看到不代表沒有或不存在。

為培養學生運用資料和知識如何被生產,

老師必須和學生共享主持位置。

師生互為主體,但學生主導老師從旁觀察輔助。

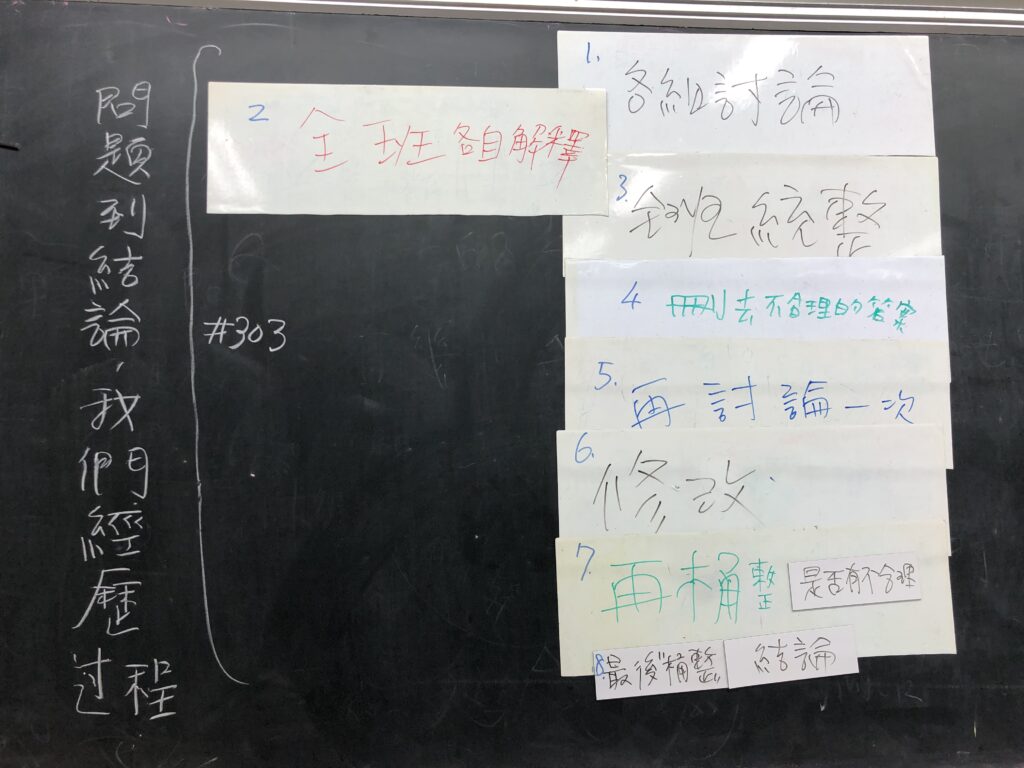

♦以下為師生共創「目前班上有幾種合作模式?」的過程。

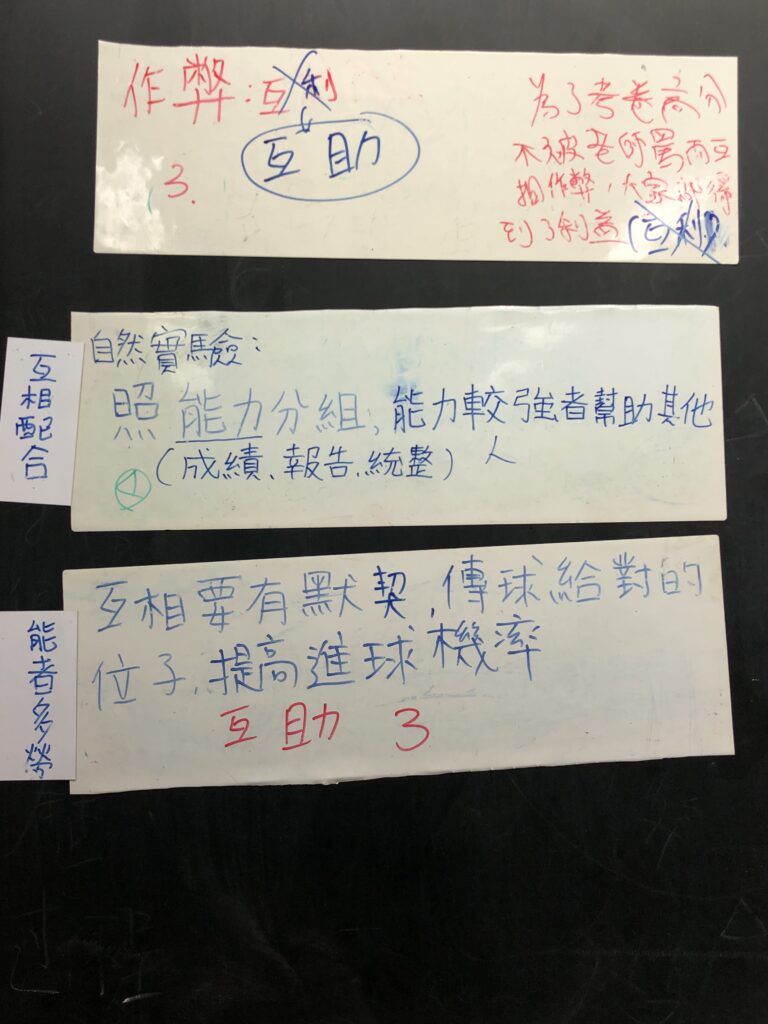

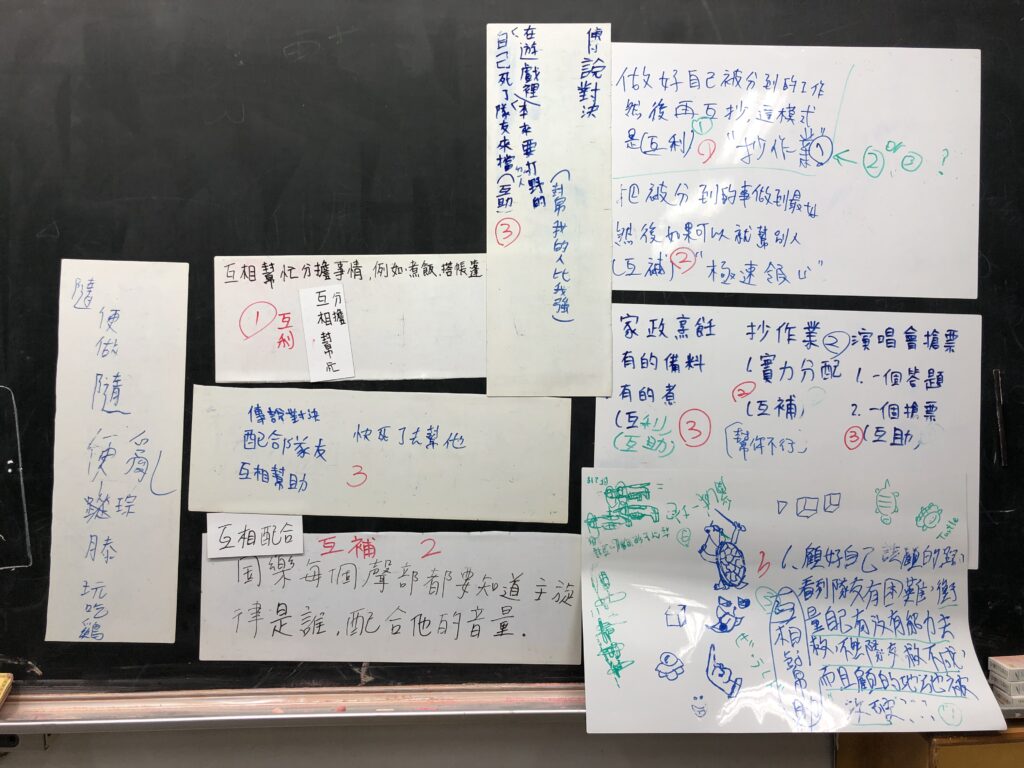

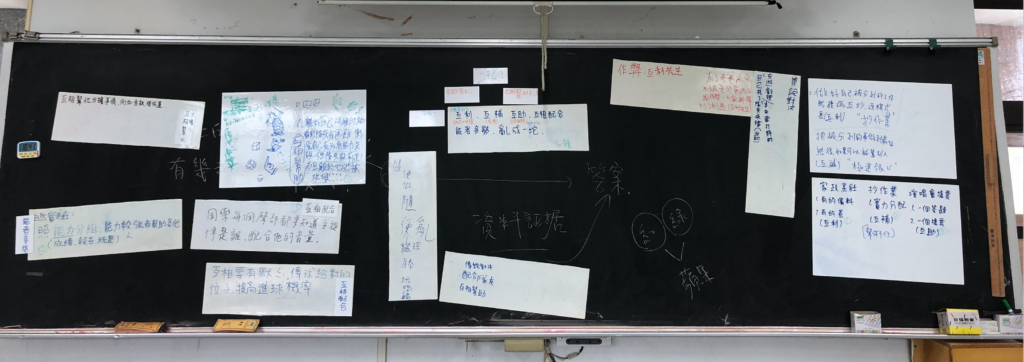

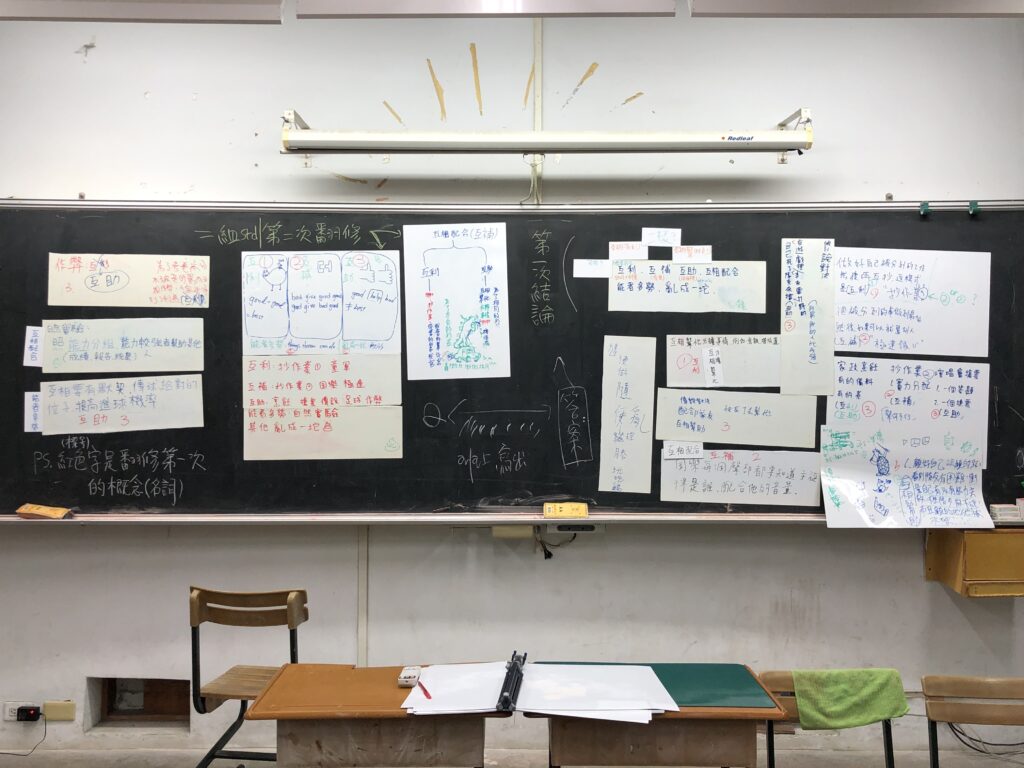

一、A說:各組先討論合作模式,討論完將結果貼至黑板上。

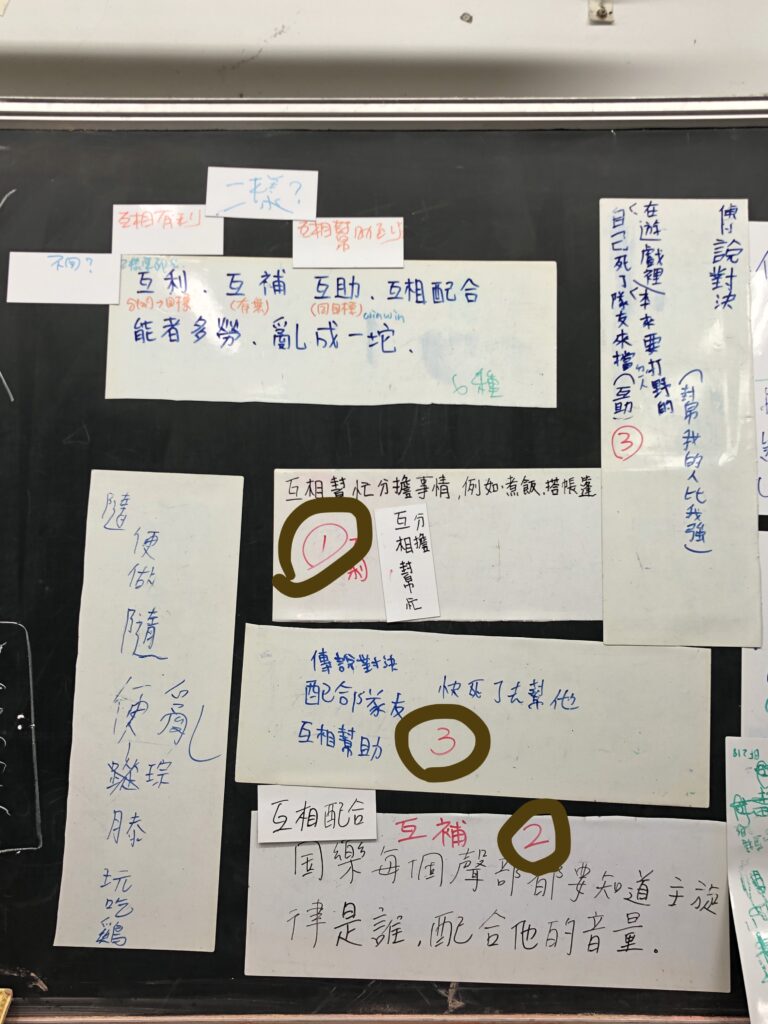

各組貼上去後,老師角色仍是被動旁觀者,老師需要提醒學生你們要自己完成,如何得到結論,得由你們全班團隊合作完成。3分鐘後一位女學生自主至講臺前,將大家貼在黑板上的分工模式統合到新的小白板上。第一次全班共創的分工模式結論。

老師好了。

我上臺只問,請問你們這些分工模式依據從何而來?

我是路人甲看到你們分工模式,我想問若有一個人提出他的分工經驗,那麼哪個分工是屬於”互利、互補、互助、相互配合”?什麼是互利模式?什麼是互補模式?什麼是互助模式?什麼又是相互配合模式?可以跟我說明嗎?

現在,老師「我」是用一個局外人的身分來看你們成果,你們要能清楚告訴我如何區分嗎。

我的提問是我看了結論產生的疑惑,並不是你們不對或錯誤。

誰能來解答我的疑惑?

學生開始發表他們觀點。

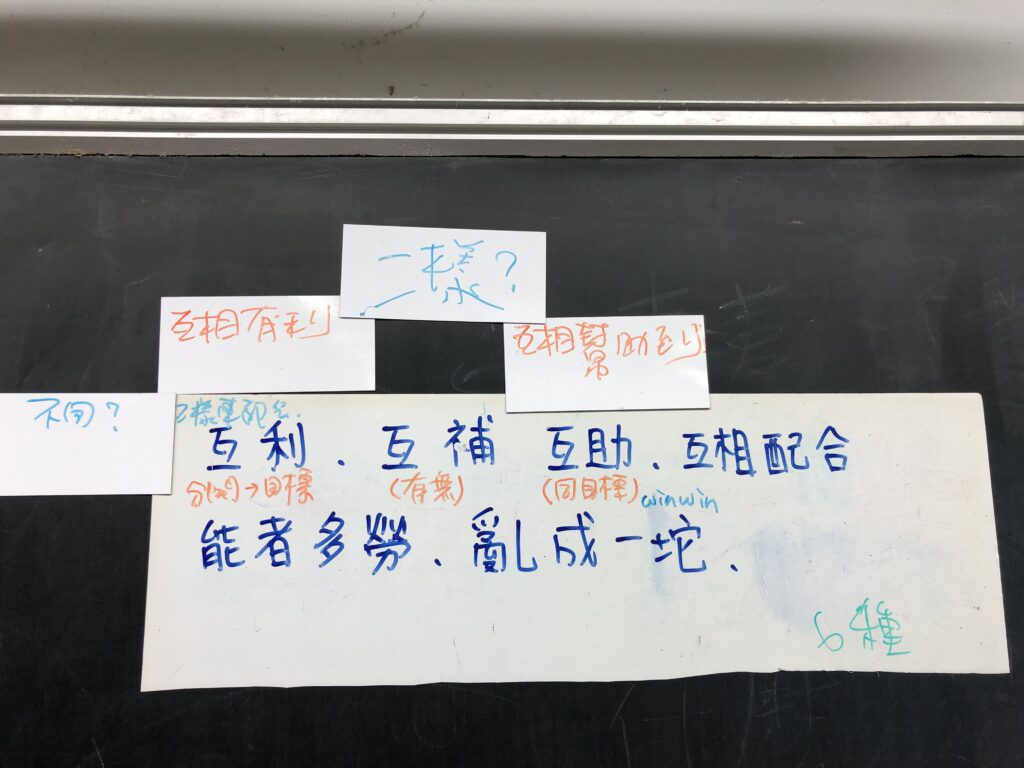

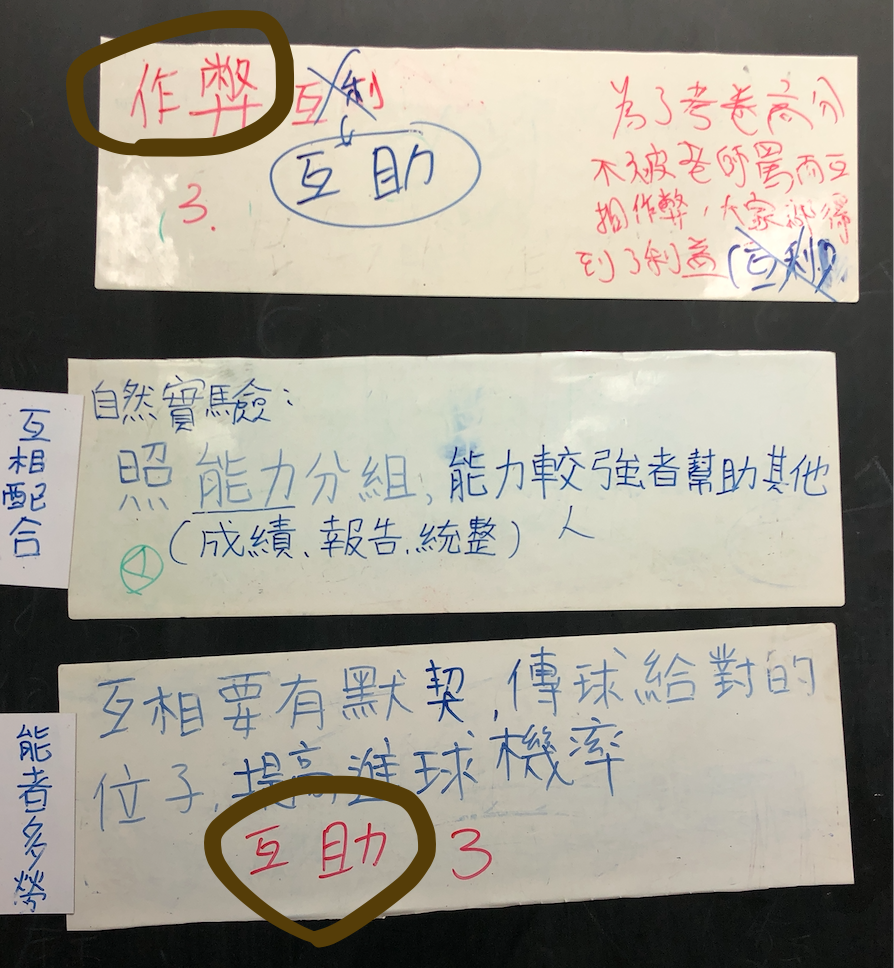

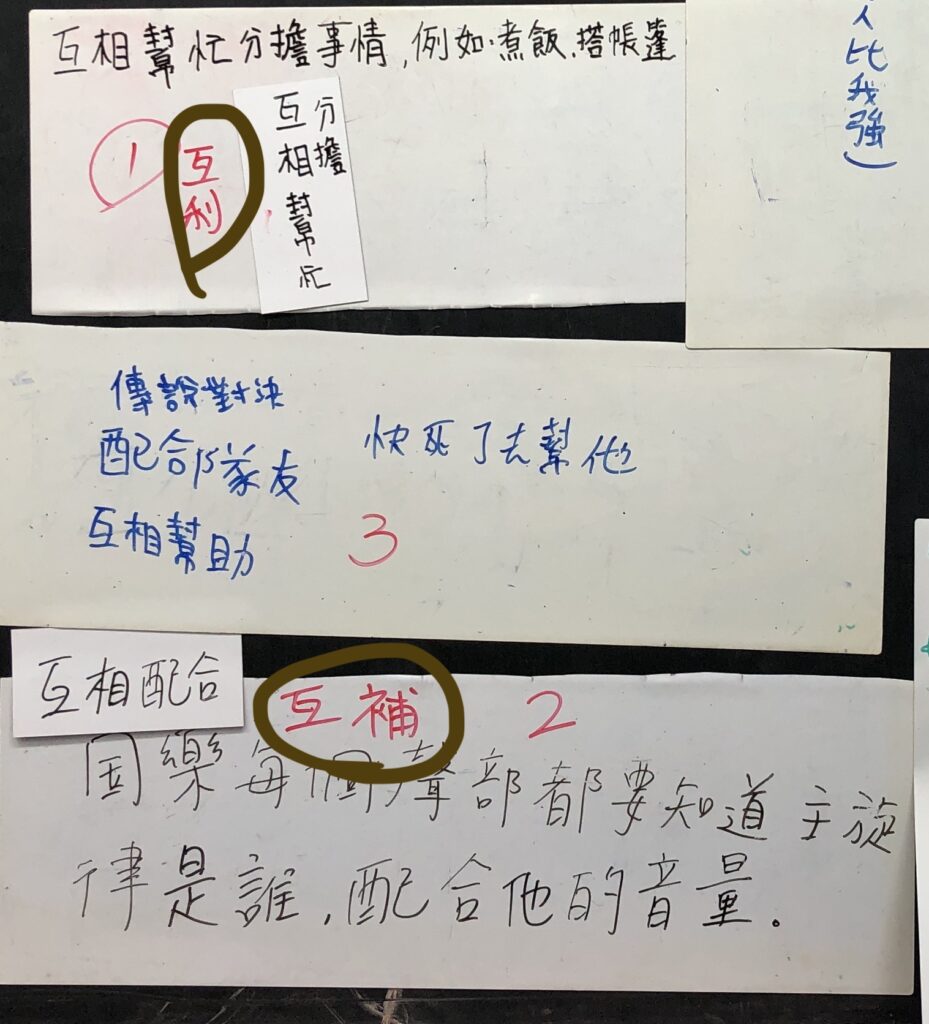

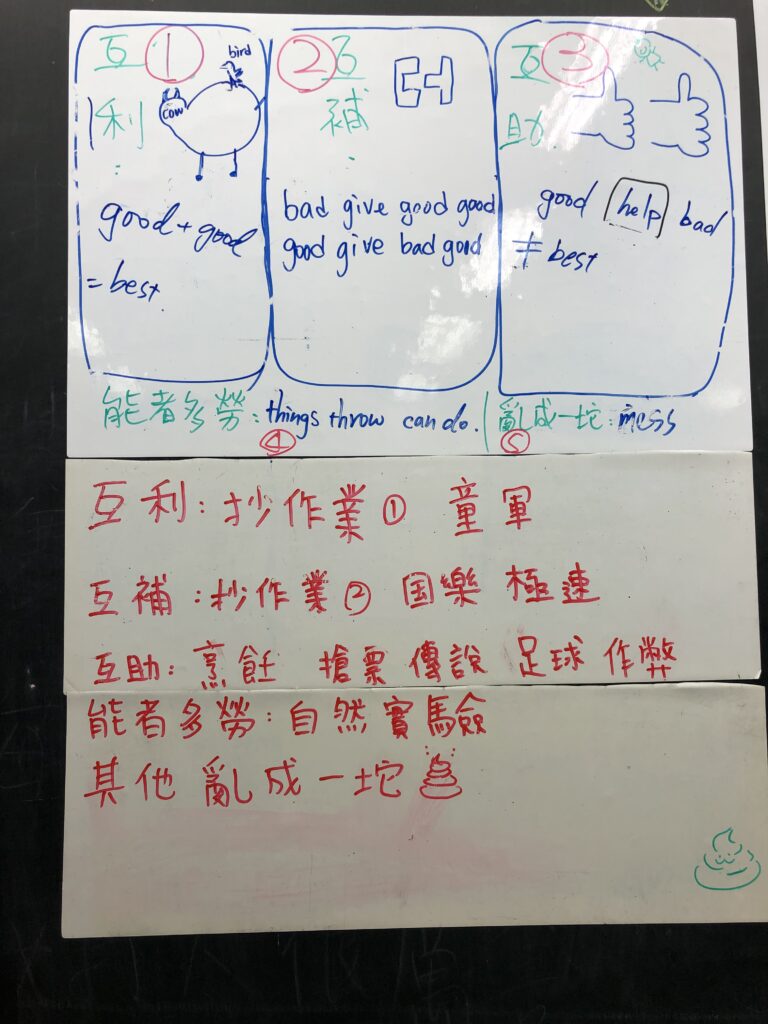

「互補」的分工模式,學生能有一致性的解釋與認同。

但是在「互助與互利」學生開始有不同的想法和意見產生,有人說「互助與互利」是一樣東西,有人說它是不一樣。學生嘗試將他們認為的定義說出來,我只是拿小磁板寫上學生的說明,你們說的是這樣嗎?到底是什麼?一樣?不同?(協助澄清)

學生們在「互助與互利」意見分歧嚴重。

你們再溝通吧,然後明確指認出那是什麼。

學生進入第二回合的全班討論。學生開始梳理什麼是互助?什麼是互利?

老師的角色聆聽學生分享,偶爾提問,大多時間是不涉入。

我看到學生為「互助與互利」有些爭執和溝通。爭執很久我提問學生第一次的結論是全班共創出來,那些文字是不可刪減?不可修改?它們會不會是相同東西,但也有可能一個就能包含其他呢?

第一次結論是否正確?大家有回過頭確認嗎?如何去確認第一次結論東西是OK的?我們該如何去理解各組已貼上去的原始資料?原始資料若不知寫什麼,我們該用什麼方式確認那是什麼?………我沒說你們現在方法不對,但我提供我想法讓你們思考。

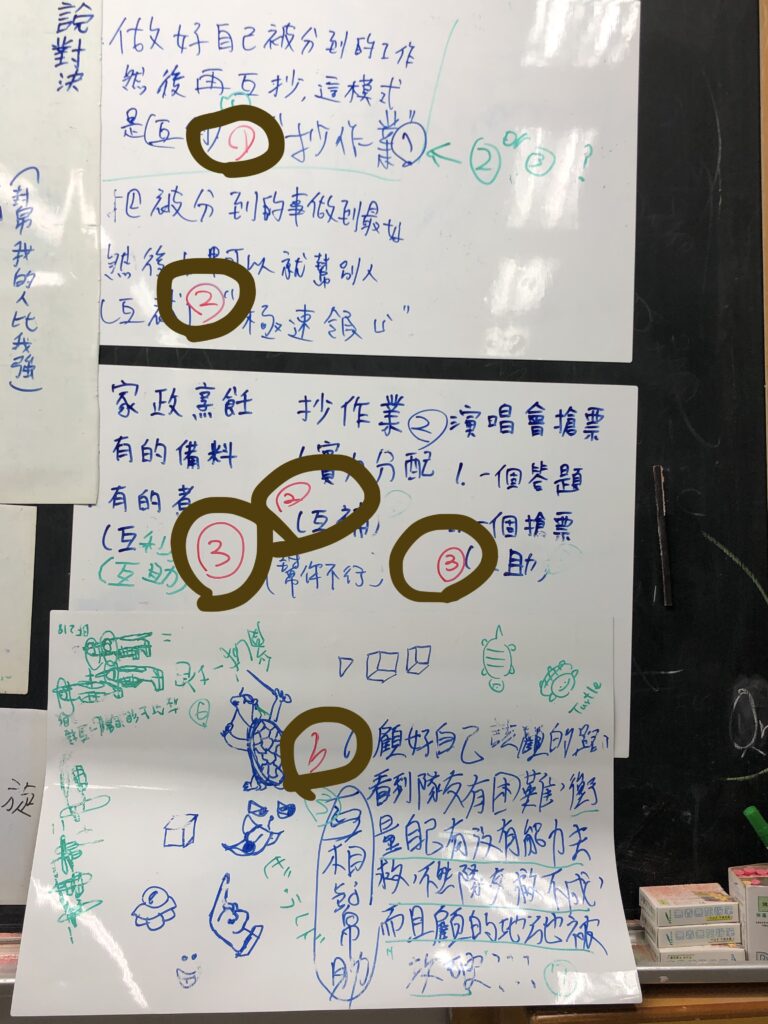

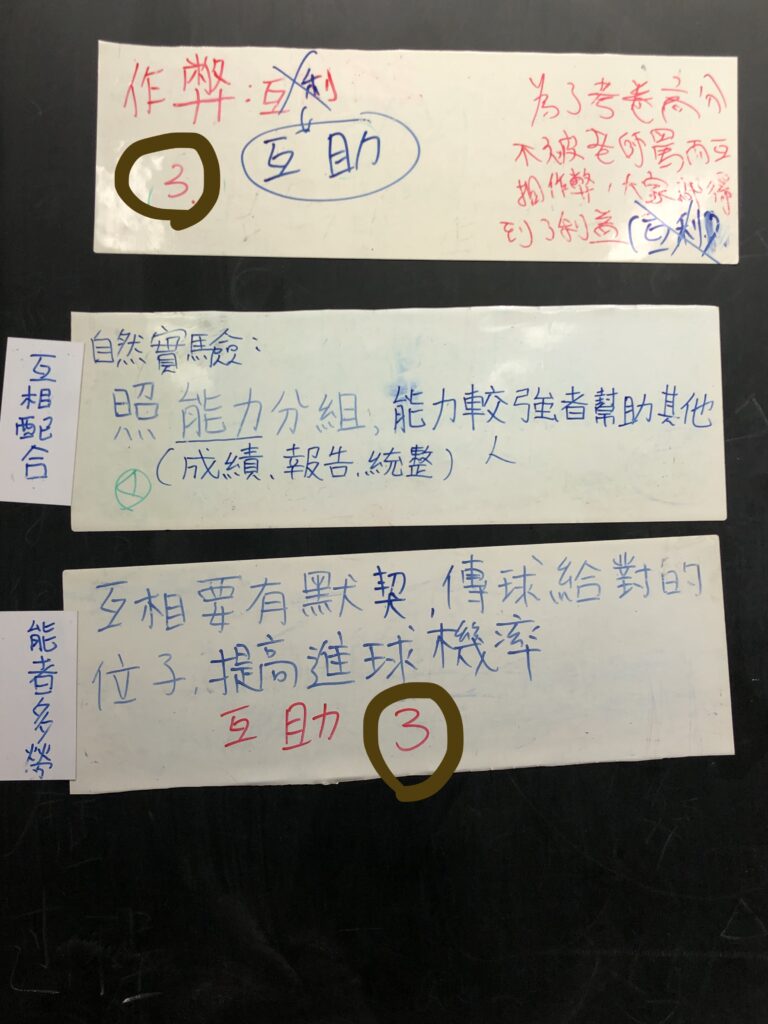

學生聽完後想了一下,吆喝同學檢視各組提供的資料,看看他們這樣的分工模式合不合理,是否還有更精確文字來說明,若發現需要更改的用紅色筆修正。另一組人馬,則針對「互助、互利、互補」進行操作型定義。

釐清定義,重新編碼(紅色圈圈處為新編碼) 。

學生翻修第一次結論。

5種新的分工合作模式(明確的操作型定義+資料佐證)

學生說明完他們第二次翻修後的分工模式。我順勢分享當代許多學習社群和我是用什麼方法生產知識。然後藉用黑板呈現的兩次結論,舉證明給學生,我們剛剛就是在做翻新知識的工程。像是愛因斯坦翻修牛頓。然後若你們建構的知識得到多數人認同,就容易流通在世面上。…..知識是會動態會流動,請思考「標準答案」以外的很多可能。權威性知識協助我們思考,當有人不認同權威性知識時,知識翻修的工程又再次被啟動。

最後,我要全班一起回顧「知識生產的歷程」。

———–

後記:

這堂課花了我很多時間在教孩子什麼叫學習?如何學習?

我曾一度焦慮進度問題,但後來看到學生們精彩的表現,讓我釋懷和放鬆。

幫主,這畫面不是你要的嗎?!

另一個焦慮點是在形成結論過程。我一度為學生分類是否精確的產生強烈的內心掙扎,但後來想想這是他們創造的知識,若不斷糾正~同學這樣有精確嗎….這樣好嗎….的過程裡,我讓我自己落入什麼的教育情境中,思考過後,立即回神告訴自己,他們若能說明,雖不是那麼精確有什麼關係,若有不精確,自然會有人再去修正,我在緊張什麼,若沒有人修也OK吧,學生正在經歷千辛萬苦的知識取得的歷程啊。

再者,我又問我自己,翻新108的課程設計,109我到底在追求什麼?不就是如何學習鞏固嗎?若太在意那是什麼(what),孩子學習的興致又被我打壞了,他們只是國中生耶~老師你可以輕鬆一點嗎?!

下課前,我和孩子分享我的感動,謝謝孩子們,讓這堂課這麼精彩,我很陶醉。