社會學習領域課程評鑑實作分享—-

以四年級為例

類別:課程設計與教學

字數:11761

西元2009年11月12日摘要

本研究以行動研究法,藉由了解課程發展與評鑑,實際將課程發展實施於社會學習領域課程中,藉以提升教師在社會學習領域課程評鑑之能力,進而改善教科書課程編排、活動設計或教材內容,以落實九年一貫課程社會學習領域綱要之精神。

一、研究者:宜蘭縣蘇澳鎮士敏國小教師;

二、研究內容:四年級社會學習領域

三、研究方法主要採用文獻探討、專業對話、社會學習領域教科書及其習作分析

進而規劃課程發展與課程評鑑計畫,並實施,由實施後之省思與修正,規劃

第二次之課程發展與課程評鑑計畫。

四、研究過程以實際教學、專業對話與討論、進行課程改編計畫並實施、修正、

實施、再修正。

五、研究成果:

(一)95學年度實施四年級社會學習領域教學後,進行課程改編。

(二)96學年度實施課程改編後之教學設計與活動設計

(三)97學年度實施96年課程改編修訂內容

關鍵字:課程發展、課程評鑑、社會學習領域壹、問題緣起

一、研究緣起

近年來宜蘭縣教育處推展校務評鑑,其目的在提升學校各處室行政工作效益、各教師教學效能,其中「課程評鑑」即是校務評鑑中,教師專業重要的一環。該如何著手進行?是否有一定的策略、格式或表件可以直接進行填寫。另方面,在彙整校務評鑑資料中,發現部分校內夥伴,分不清楚「教學評鑑」、「課程評鑑」之間的關係。實際上兩者之間有其不同之處。於是開始思考:

(一)如何實際進行課程發展與評鑑?

(二)課程評鑑是什麼?

(三)要處理哪一個學習階段的課程評鑑?

(四)課程評鑑有否一定之實施流程或相關表件可記錄填寫?

我們期望達到的目標是:

(一)編制一個方便自評、他評的課程評鑑表件

(二)實際運用於本校四年級社會領域課程評鑑的編寫

於是開始進行資料查詢與了解,深入探討本校所使用之社會學習領域第二學習階段之版本教科書,期望形成一個簡單的課程評鑑策略、格式或表件,以利教師隨時檢核教科書之課程規劃,並修正自己之教學,提升學生學習效能。

二、名詞釋義

(一)課程評鑑

本研究是指針對本校四年級社會學習領域教科書中呈現之教學教材、學習內容、節數分配、教學進度等所設計之課程進行之課程評鑑。

(二)課程發展

本研究的課程發展是指依據四年級學生、社會領域課程綱要、教師的專長與興趣,以及宜蘭的環境特色,訂定之社會學習領域教學活動課程的發展計畫,進而編製課程與教材,並將教學活動計畫及編製好的課程與教材試辦實施後,再不斷的從事檢討、修正的過程。

(三)社會學習領域

本研究指教育部92年頒布之國民中小學九年一貫課程綱要之社會學習領域。

(四)課程評鑑運作方式

本研究是指針對本校四年級社會學習領域教科書所設計之課程計畫與實施效果進行課程評鑑運作。

三、研究範圍

九年一貫社會學習領域國小社會學習領域;包括三個學習階段;第一學習階段包含一、二年級,第二學習階段包含三、四年級,第三學習階段包含五、六年級。

本研究為第二學習階段,四年級課程內容為主。而評鑑內容選擇本校所使用之四年級社會學習領域教科書及其習作。

貳、文獻探討

一、課程發展

(一)課程發展的意義:

茲列舉國內外各學者對課程發展的意義,如下表2-1:

學者姓名 | 年代 | |

Lawton | 1975 | 課程發展,是一種透過教育系統的結構,將在社會文化中所選取生活、知識、態度以及價值的部分組織成課程,而傳遞給下一代的動態歷程。 |

歐用生 | 1985 | 認為所謂的「課程發展」不僅包括教學目標的設定,教材、教學過程的計畫,評鑑方法的設計等,而且是不斷的檢討、評鑑、修正之連續過程。也就是說教學活動不僅將計畫好的課程(如國家頒佈的課程標準)付諸實施,而且從實施的過程中,評鑑課程的功能,由此發展課程。 |

黃政傑 | 1991 | 認為課程發展是指教育工作者為使教學達到學習者和社會的需求,經過審慎的訂定目標,運用和安排有效的社會、文化資源、發展成為有意義的學習經驗,並評鑑其效果的歷程。 |

綜觀上述定義,研究者歸納出以下的定義:課程發展是教育人員為了達成教育目標,根據學習者以及教育部課程綱要,選擇適合之社會文化中的知識、技能、態度以及價值等,編製成教材,訂定教學計畫及目標,經過不斷的檢討、評鑑、修正的過程。

(二) 課程發展的程序

茲列舉國內外各學者對課程評鑑的定義,如下表2-2:

學者姓名 | 年代 | 課程發展的程序(步驟) |

史其貝克 | 1976 | 學校本位課程的發展程序有五大步驟,依序為: 1.分析情境:分析情境,必須同時考慮到校內與校外兩部分的因素,才能發展出適合學校需求的學校本位課程。 2.準備目標:依分析的結果訂定目標,目標的陳述應包含預期的 結果。 3.建構方案:建構課程方案,應載明教學活動的設計、達成目標所 需的教材、情境設計、人事配置及角色的定義。 4.解釋與實施:進行解釋、交付實施,實施的結果,以決定是否重建課程方案。 5.追蹤與重建:最後,在評鑑時,應有明確的評鑑工具與評鑑模式, 透過追蹤、溝通機制、蒐集資料,以瞭解目標與執行的差距,判斷是否需要重新設計課程。 而上述五個步驟,學校可自行決定從任何一個步驟實施,甚至可數個步驟同時進行(引自張嘉育,民 88)。 |

涂美斯 | 1978 | 學校進行課程發展,首先需要成立課程發展委員會或相關的工作小組,擔任相關的規劃及決策工作;其次,確立參加課程發展工作的參與成員與發展程序;然後,經由參與成員的討論籌畫,擬定課程的發展方向、目標與計畫;最後,據此進行課程發展的細部工作。在目標的計畫部分,需包含課程的類型、課程的焦點、時程、組織結構、行政資源等。如果課程成品是詳細的教材,則必須決定課程的主題、教學目標、組織順序等 |

賽勒Saylor | 1981 | 課程發展的問題解決策略,強調學校教育現場的課程發展,可作為學校從事課程發展的參考。首先,學校教育人員發現問題,繼而分析問題,確立目標,尋找可能的解決問題策略,如:有無現行的課程或教材可以直接採用,或進行修改使用,還是需要另行發展新課程。不論是取材自現成或自行發展,均得進行試用,經調整過後才正式使用。最後,必須蒐集課程運作的訊息,以作為修正及改進的參考。 |

綜合上述各學者對課程發展過程的看法,研究者認為課程發展的過程,是一種連續而動態的過程,課程發展人員必須掌握這些課程發展的重要工作項目,適時的針對課程發展工作進行調整與修正。課程發展的過程與程序,應視每個學校的個別狀況、學生的需求、教育部課程發展所訂定之綱要、社區及家長的資源,選擇某一個課程發展的過程及程序,進行課程發展工作時,可隨時調整與修正。

二、課程評鑑

(一)課程評鑑的意義

簡要的說即是對課程進行評鑑,關於課程評鑑,不同的學者提出不同的見解。評鑑不是一個新的概念,它是人類行為中的一種基本表現,是出現在人類所有所作所為當中的一項活動(黃政傑,民76; Worthen & Sanders, 1987)。評鑑是運用系統化的的步驟及技術,界定規準,獲得精確的資料,進而決定各項方案的價值與意義(Marsh & Willis, 1995)。

綜合許多專家學者的意見,評鑑所指的是,有系統的探究某一事物、活動、過程、或對象,以判斷其優點(merit)或價值(worth)的行為。優點係指把某件事情做得有多好、或做好該方案所想要做的事情;至於價值則是指做某件事情的重要性(黃光雄,民78;Marsh & Willis, 1995)。

課程的品質、效能、或價值從事正式的價值判斷(黃政傑,民76;Sowell, 1996)。其主要的活動包括,確認判斷品質的標準,蒐集相關的資料,以及將標準應用在品質的判斷上(Sowell, 1996)。至於其實施的層級,則可以出現在任何設計或產生課程的層級。

至於課程評鑑的目的,則如Tyler(1991)所指出之運用方案評鑑的目的,至少有六項:(1)檢視現有的方案;(2)選擇可以取得之更好的方案,以便取代目前正在使用,但是卻又被認為較沒有效果的方案;(3)協助發展新的方案;(4)確認方案對學生或是其他對象當中的不同群體的差異性效果;(5)對消費者提供效果與成本的估計;(6)考驗方案所依據之原則的適切性與有效性。

Tyler認為課程評鑑即是對課程目標進行一連串的評鑑。黃政傑(1993)認為課程不應只有教學材料的層次,它應包括整體的過程與結果。而課程存在於許多層次,每一層次的課程都是特殊決定過程造成的結果,Goodlad(1979)則指出有五種不同的課程在不同層次運作,分別是理想的課程、正式的課程、知覺的課程、運作的課程以及經驗的課程。此外,McCormick和James(1983)指出課程評鑑應著重正式課程、經驗課程、潛在課程以及學習的結果四個項目。黃顯華和李子建(1996)又將評鑑的意義分成五類:

(1)是將教育評鑑視為成就表現和特定目標的符合程度;(2)是將評鑑視同教育測量和測驗;(3)是將評鑑視為專業人員判斷,針對課程的優缺點及價值加以評估;

(4)是將評鑑視同收集與提供資料,讓決策人員從事有效的決策;(5)是將評鑑視為一種政治活動,評鑑不僅檢視課程的效率及管理課程問題,也理解評鑑所涉及的道德及美學意涵,並探討何人會從評鑑受益。

從上述學者的觀點可知,對課程的定義不同,其評鑑的範疇及重點也有所不同。從陳美如(民90)課程本身定義觀之,如果認為課程是目標或學科,課程評鑑即是針對目標與學科進行評鑑;如果認為課程是計畫,則課程評鑑則包含課程目標、課程設計與課程實施;如果認為課程是學生在學校環境中,經由教材及環境的安排,與教師、同儕互動後經驗的總和,課程評鑑的範圍就包含學生在學校學習的種種相關經驗與互動的歷程。(以上文字摘自台北市私立復興國民中小學 李珀校長 課程評鑑)

茲列舉國內外各學者對課程評鑑的定義,如表2-3:

學者姓名 | 年代 | 對課程評鑑的定義 |

Cronbach | 1963 | 課程評鑑是是指蒐集和運用資料,以作成有關教學材料、教學活 動、教學經驗等教育方案的決定。 |

Tyler | 1967 | 課程評鑑是對課程目標作評鑑,課程目標若達成,評鑑結果自然就好,但課程成品常出現課程目的未能預期的結果,所以,此種目標模式有其疏漏之處。 |

Eisner | 1979 | 課程評鑑是用以診斷課程、教學和學生學習的,課程是相關人員編製給學生使用的材料,材料從計畫、發展、完成到推廣必須不斷修正以改進。 |

Glatthorn | 1987 | 課程評鑑是運用系統方法蒐集資料,針對課程全部或一部分,判斷其價值的過程,其核心功能是對課程做決定。 |

Sander | 1991 | 課程評鑑是為了探討課程優缺點所作的研究歷程。 |

黃政傑 | 1991 | 課程評鑑是對課程從事價值判斷,課程的定義包含學科、計畫、經驗、目的四種定義,由於課程出現在許多層次,如:理想的、正式的、知覺的、經驗的,所以評鑑也應從各個層面去分析。 |

郭諭陵 | 1993 | 課程評鑑係指對進行中或發展完成的課程,進行價值判斷;前者稱形成性評量,後者稱總結性評量。 |

吳清山 林天祐 | 2001 | 課程評鑑是指有系統的蒐集及分析課程發展過程與結果或現行課 程的相關資料,並據之評斷課程發展過程、結果或現存課程優劣的一種過程,目的在提高課程決定以及課程內容的合理性。 |

以上文字摘自全國碩博士論文網「建構學校本位課程評鑑方案之行動研究-以一所國小之鄉土活動課程為例」(邱旭美,91)

三、社會學習領域

(一)社會學習領域內涵

九年一貫課程中的社會學習領域內涵包括:歷史文化、地理環境、社會制度、道德規範、政治發展、經濟活動、人際互動、公民責任、鄉土教育、生活應用、愛護環境與實踐等方面的學習。

(二)社會學習領域課程目標

九年一貫課程綱要中指出國民中小學之課程理念應以生活為中心,配合學生身心能力發展歷程;尊重個性發展,激發個人潛能;涵泳民主素養,尊重多元文化價值;培養科學知能,適應現代生活需要。

(三)分段能力指標

(1)主題軸:

九年一貫課程社會學習領域提出九大主題軸來界定課程的內涵:1.人與空間2.人與時間3.演化與不變4.意義與價值5.自我、人際與群己6.權力、規則與人權7.生產、分配與消費8.科學、技術和社會9.全球關連。(教育部,民92)。

(2)能力指標:

依主題軸發展,每個年段各有不同的能力標準,稱為各階段的基本能力指標,也就是平常所說的學習階段。國小社會學習領域共分三個學習階段。

(四)社會學習領域課程實施現況

社會學習領域綱要所提出的九大主題軸,主要是參考美國社會科學會(National Council for the Social Studies)於1994年所出版的「追求卓越:社會科課程標準」(Curriculum Standards for Social Studies:Expectation of Excellence)一書發展而成的。

台灣、美國社會科主題軸對照表

社會學習領域綱要之主題軸 | 美國社會科課程標準之主題軸 | |

一 | 人與時間 | 文化 |

二 | 人與空間 | 時間、持續與變遷 |

三 | 演化與不變 | 人民、地方與環境 |

四 | 意義與價值 | 個人發展與認同 |

五 | 自我、人際與群己 | 個人團體欲制度 |

六 | 權力、規則與人權 | 權力、職權與管理 |

七 | 生產、分配與消費 | 生產、分配與消費 |

八 | 科學、技術與社會 | 科學、技術與社會 |

九 | 全球關連 | 全球關連 |

十 | 公民的理想與實踐 |

資料來源:陳麗華、王鳳敏(民85):美國社會科課程標準。台北,教育部

參、研究重點

一、本研究根據課程發展的意義定義說明,選擇社會學習領域四年級教科書課程,

作為課程發展的內容;針對教科書之課次編排順序、所對應之能力指標、教

科書教學目標及內容等討論、整理、修正並於修正後實施教學活動。

二、本研究根據課程發展的程序(步驟)之定義,成立社會學習領域課程評鑑小組,

針對社會學習領域四年級教科書課程進行內容分析;依據九年一貫課程社會

學習領域綱要分析、檢核教科書之教學目標是否符應該學習階段之能力指

標,教科書中所呈現之教材是否依據學生需求,進行課程發展工作。

三、本研究根據對課程評鑑的定義之定義,選擇依陳美如(民90)提出;如果

課程是目標或學科,課程評鑑即是針對目標與學科進行評鑑之說法,進行

社會學習領域四年級教科書課程評鑑工作。

四、根據研究者討論社會學習領域綱要後發現,社會學習領域第二學習階段,鄉

土教學內容應以認識自己居住的地方為助要內容,而四年級課程則較適宜以

縣(市)鄉土教材為主要學習內容,讓學生認識家鄉(宜蘭縣),但是各版本教

科書中的內容(第一、二主題軸)卻無法呈現宜蘭縣的鄉土教材,照片、圖片

都無法與家鄉(宜蘭)互相呼應、對照。而第三到第九主題軸不需要以家鄉來

貫穿教材的部分偏偏以家鄉為由牽綁課程的內容,而各校之社會學習領域課

程教學,卻都隨著各家版本的課程編排進行教學,以致於無法真正落實社會

學習領域第二學習階段之教學目標。據上述理由,本研究選定社會學習領域

第二學習階段四年級課程做為課程評鑑之目標。

肆、研究過程

一、96學年:規劃四年級社會學習領域改編的計畫(附件一),步驟如下:

(一)參考並選擇使用薛春華(95)所設計之課程改編之編寫格式,如下表4-1, 並參考薛春華與陳玉如(95)所編寫之南一版本課程改編資料。

表4-1:

單元名稱: | ||

能力指標: | ||

原教科書課次名稱: | 改編後課次名稱: | |

第1課 | 第1課 | |

第2課 | 第2課 | |

課次

課次名稱: (?節課)

能力指標: 1-2-1、1-2-2、1-2-3、1-2-8

原教科書教學目標: | 教科書中呈現之照片、圖片、文字內容、習作 |

附上照片、圖片、文字摘要或活動、習作 | |

改編後教學目標: | 改編後呈現之照片、圖片、文字內容、習作 |

附上照片、圖片、文字摘要或活動、習作 |

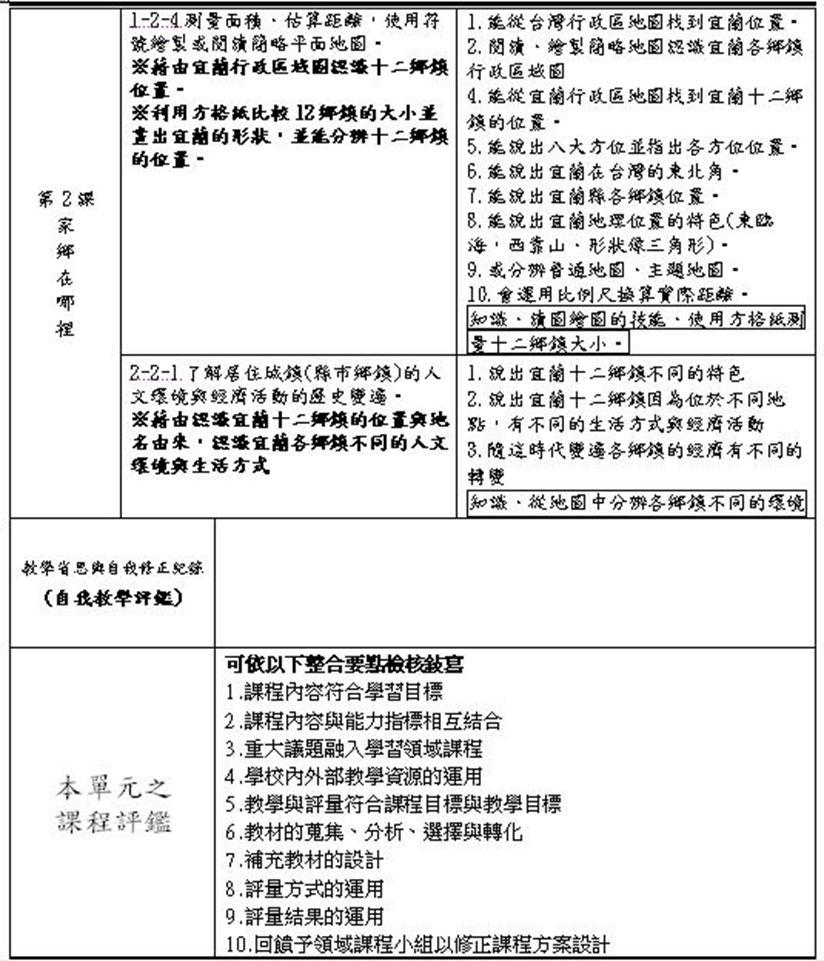

(二)對照95年與96年教科書內容;修正課次名稱、檢核各課之能力指標與教學目標(附件三,四上範例)。

(三)依95、96年「四年級社會學習領域課程內容對照表」 (附件三)分析後發現,除因課次名稱有前後改名稱使得能力指標位置稍有不同,其餘變化不大。因此依95年薛春華與陳玉如所編寫之南一版本課程改編資料。另編「96學年度士敏國小四年級社會學習領域課程規劃暨評鑑表」,(見附件二範例)

(四)依宜蘭縣蘇澳鎮士敏國小96學年度社會學習領域課程評鑑實施計畫,使用96學年

度士敏國小四年級社會學習領域課程規劃暨評鑑表編寫課程,並實施教學。教學過程中,

於領域會議中討論教學情況。

二、97學年:因應版本教科書改編,做修正計畫(附件二),步驟如下:

(一)對照96年與97年教科書內容;修正課次名稱、檢核各課之能力指標與教學目標、教科書中所呈現之圖片、照片、文字敘述、習作等之相關性。

(二)因96、97版本教科書內容變化不大,多數所需用之圖片、照片已於96年教學中蒐集到了,所以只針對某些不符應之能力指標,實施了自編教材,例如:(附件四)。

(三)持續進行教學,教學過程中,於領域會議中討論教學情況。

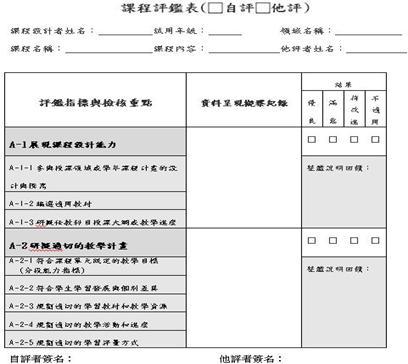

三、98學年:為使課程評鑑更明確,參考教師專業發展評鑑檔案系統之規準,編製領域教學課程自評、他評之課程評鑑表4-2,期望以較客觀與宏觀之觀點檢核此課程評鑑內容,及其運作方式。

表4-2:

伍、研究結果與討論

一、九年一貫課程社會學習領域評鑑表件分析

參閱所蒐集之領域評鑑表件分析結果如下:

(一)評鑑指標分析

1.課程內容符合學習目標2.課程內容與能力指標相互結合3.重大議題融入學習領域課程4.學校內外部教學資源的運用5.教學與評量符合課程目標與教學目標6.教材的蒐集、分析、選擇與轉化7.補充教材的設計8.評量方式的運用9.評量結果的運用10.回饋予領域課程小組以修正課程方案設計。依上述,於附件二:課程改編評鑑表中,課程評鑑欄則建議依此為評鑑敘寫內容。

(二)評鑑人員分析

參閱所蒐集之領域評鑑表件分析結果如下:

1.自評:校內教授社會學習領域四年級課程改編設計之教師

2.他評:同儕夥伴、訪視委員、邀請之專家學者

依上述分析,本研究自評為當年度教學者林玉娟老師,他評者為同儕薛惠珠老師、 社會學習領域輔導員薛春華老師。

(三)評鑑辦理紀錄分析

1.選項勾選:分為優、良、尚可、需改進。

2.文字敘述:於各指標後留一欄讓評鑑者紀錄

依上述分析,本研究自評、他評表件依表4-2設計。

二、社會領域課程改編分析

(一)取材自宜蘭縣教育輔導團社會學習領域輔導團社會領域改編資料。

(二)從社會學習領域四年級教科書課程改編與教學設計與實施中,發現已經此舉已逐步在進行課程發展的實際運作。

(三)社會學習領域四年級教科書課程改編與教學設計,如表4-1是一份兼具課程評鑑與課程發展之自我課程評鑑表。

陸、結語

一、本研究原只為因應學校所面對之校務評鑑,所提出之計畫而執行,但卻意外發現在進行課程評鑑過程中,已不斷在進行課程發展。

二、本研究原選擇社會學習領域,乃因研究者之一薛春華老師是社會學習領域輔導員,期望由她領軍規畫指導,並結合她在輔導團時所研發之表件與四年級鄉土教材內容,可能可使研究較為迅速、精確的完成。

三、本研究所編製使用之各項表件,若要提供給其他領域使用,需要依各領域之質性、課綱中之指標、教科書之編排等作修正,方可使用之。

柒、參考文獻

黃政傑(民80)。課程設計。臺北市:東華。

張德銳著(民85)。發展性教師評鑑系統。臺北:五南。

李珀 (民88,6月)有效能的教學,臺北市教育局,臺北。

陳美如、郭昭佑(民90)。學校本位課程評鑑之研究。行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告(NSC 89-2413-H-081H-003)。

陳美如(民90)。教師作為課程評鑑者。課程與教學季刊,4(4),93~112。

張嘉育、黃政傑(民90)。學校本位課程評鑑的規劃與實施。課程與教學,4(2),p.85-110、p.157。

蔡孟育(民90)一所國民小學鄉土教學活動課程發展.實施與評鑑之研究

蔡清田(民91a)。透過行動研究實施九年一貫課程。教育研究月刊,93,65。

邱旭美(民91)。建構學校本位課程評鑑方案之行動研究-以一所國小之鄉土活動課程為例

潘慧玲(民92)。從學校評鑑談到學校本位課程評鑑。北縣教育,46,32-36

王巧媛(民92)國民中學推動學校本位課程評鑑之研究—以一所國民中學為例

薛春華(民92)親師合作教學活動在國民小學社會學習領域有效運作之研究-以宜蘭縣為例 。

附件一

宜蘭縣蘇澳鎮士敏國小96學年度社會學習領域課程評鑑實施計畫

壹、依據:

九十六學年度士敏國小社會學習領域會議決議實施

貳、說明:

一、本校明年校務評鑑在即,課程評鑑為校務評鑑中驗證教師專業重要的一環,經領域會議決議,先於四年級社會學習領域著手進行課程評鑑規畫。

二、依據九年一貫課程綱要得知,四年級社會學習領域屬於第一、二主題軸之內容,教科書無法確實依各縣市實際狀況編排教學內容,所以應較有改編的空間。

參、計畫名稱:「社會學習領域四年級教科書課程改編與教學設計」

社會學習領域第二學習階段,四年級課程主要以縣(市)鄉土教材為主要學習內,讓學生認識家鄉(宜蘭縣),但是各版本教科書中的內容(第一、二主題軸)卻無法呈現宜蘭縣的鄉土教材,照片、圖片都無法與家鄉(宜蘭)互相呼應、對照。而第三到第九主題軸不需要以家鄉來貫穿教材的部分偏偏以家鄉為由牽綁課程的內容,換言之,各版本之教科書在編寫時,雖有階段性之分,但是能力指標與教學目標常常是不能符應的。基於上述原因,不管是哪一版本所出版之教科書在第二學習階段中是需要被改編後才能夠適用。因此計畫以改編教科書為主要目標,修正各版本之教學目標與教學設計為主要任務。

肆、計畫目的:

一、四年級作課程改編。

二、提供本校課程改編之範例,工期他領域參考使用。

三、提昇教師教科書內容編排檢核能力、課程設計及教學活動設計能力。

伍、實施方式:

時間:96年單週之星期五下午14:00~15:30

地點:四忠教室

陸、進行方式:

一、每次以會議方式進行討論。

二、第一次會議討論如何進行。

三、第一次會議完畢後,請社會學習領域成員,依編配課次自行回去編寫,並於下

次會議討論。

柒、本計畫經校長同意後實施,修正時亦同 附件二

96學年度士敏國小四年級社會學習領域課程規劃暨評鑑表

附件三

95、96學年四年級社會學習領域課程內容對照表(四上)

95學年度 (全三大單元共六小單元,範例取全部) | 96學年度 (全六單元共十二課,範例取前三單元六課) | ||||

課程名稱 | 能力 指標 | 教學目標 | 課 程 名 稱 | 能力 指標 | 教學目標 |

壹 | |||||