月份: 2011 年 12 月

rgayung族群與人口遷徙

100年度4-8辦立教師環境教育參訪計劃

宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學

環境教育–戶外參訪–半日遊計畫書

一、參訪目的

無尾港:為一生態社區,源自於社區居民在社區總體營造的精神號召下,重新思考水鳥保護區存在的意義,以及與社區之間的關係,從而發展本社區特別擁有的「人、土地、自然」的合諧關係,,營造出無尾港特殊自然生態景觀。遊客可透過參訪無尾港生態社區及水鳥保護區等地,瞭解人與自然之間相互依存的關係,瞭解到除了經濟開發之外,水鳥保護區對社區亦更其存在的價值。

二、學習目標

(一)讓教師能瞭解到社區如何群策群力,營造社區美好環境的歷史及理念。

(二)讓教師能藉此活動發展身心並抒發辛苦工作之勞累。

三、參訪行程

100年10月19日

時間 | 行程 | 備註 |

12:30~13:00 | 前往蘇澳港邊社區 |

|

13:30~14:00 | 港邊社區營造歷程經驗分享 | 瞭解港邊社區如何從社區總體營造出發,將目標訂於生態保育社區的過程,以及一路上的困難以及挑戰。 |

14:00~15:30 | 參觀社區及水鳥生態保護區 | 透過實地探勘了解社區發展的真實情形,以及無尾港水鳥保護區的重要性。 |

15:30~16:30 | 分享及餐敘 | 由參予人員分享今日一天下來的參觀心得。 |

四、經費

項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |

解說費用 | 1,000 | 1人 | 1,000 | 社區發展協會派一名解說員分享經驗歷程及帶整體社區及水鳥生態保護區導覽 |

油資 | 1,500 | 1輛 | 1,500 | 學校校車 |

餐費 | 60 | 14人 | 840 |

|

茶水 | 50 | 14人 | 700 |

|

保險 | 34 | 14人 | 476 |

|

印刷費 | 1,000 | 1式 | 1,000 | 海報、資料等 |

雜支 | 1,000 | 1式 | 1,000 | 1. 活動拍攝 2. 文具紙張 3. 其他 |

總計 |

|

| 6,515 |

|

伍、參觀簡介

港邊社區行政區域屬宜蘭縣蘇澳鎮港邊里,位處蘭陽平原最南端,東邊緊鄰太平洋,涵蓋宜蘭沙岸及蘇花斷層海岸地形,西邊沿台2線濱海公路,過蘭陽隧道接蘇澳港,南抵中央山脈北海岸段七星嶺,北界武荖坑溪(新城溪),著名的『宜蘭縣無尾港水鳥保護區』主要區域就在港邊社區境內。

無尾港水鳥保護區,為台灣本島第一個依據「野生動物保育法」頒佈的水鳥保護區,公告面積約有102公頃,主體是一南北流向,但河道已淤積的沒口河,區內景觀涵蓋有河流、湖泊、沼澤、旱田、沙灘、防風林及山丘樹林等生態環境。

六、預期效益

1.增進教師環境之能,充實課外環境教育教材,以利教師教學。

2.預備校外教學知識,學生實地遊覽時更能因教師的事先準備,教學效益更能事

半功倍。

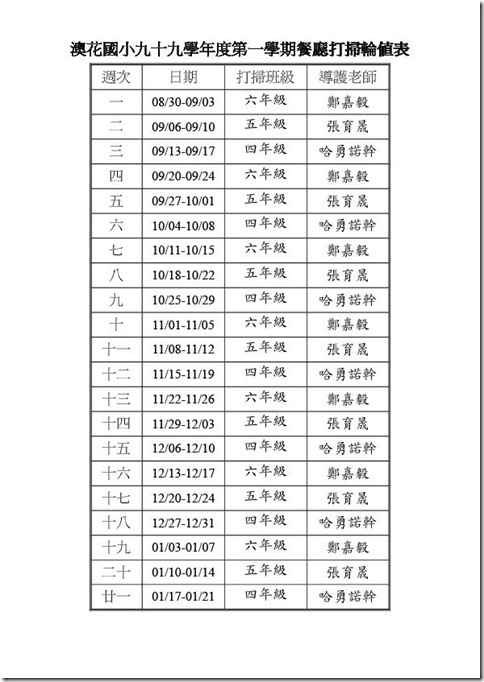

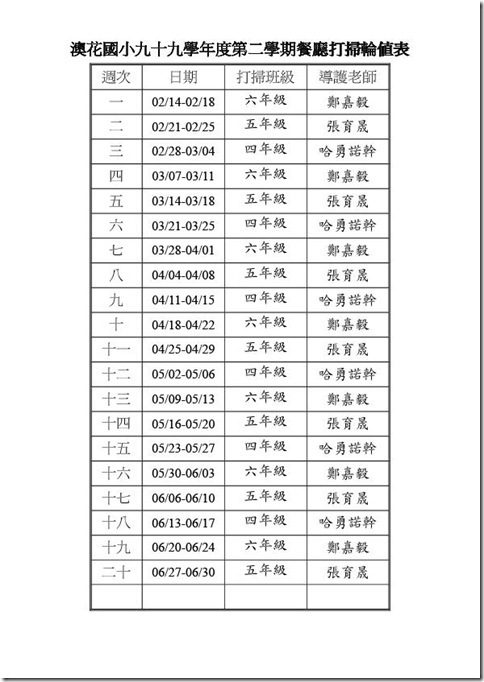

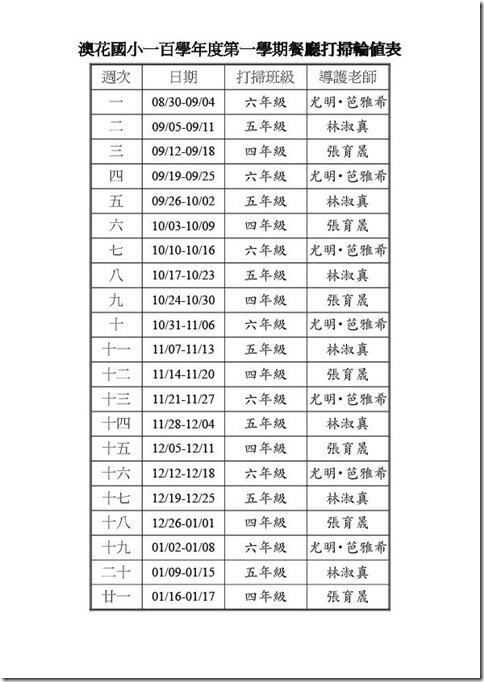

100年度3-5澳花國小環境管理餐廳打掃輪值表

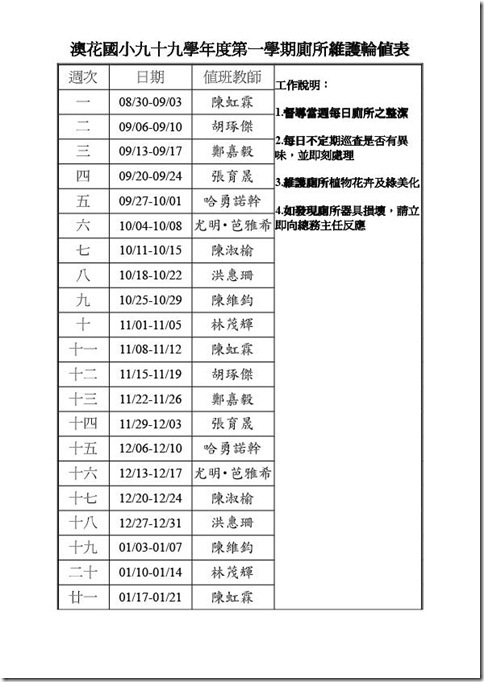

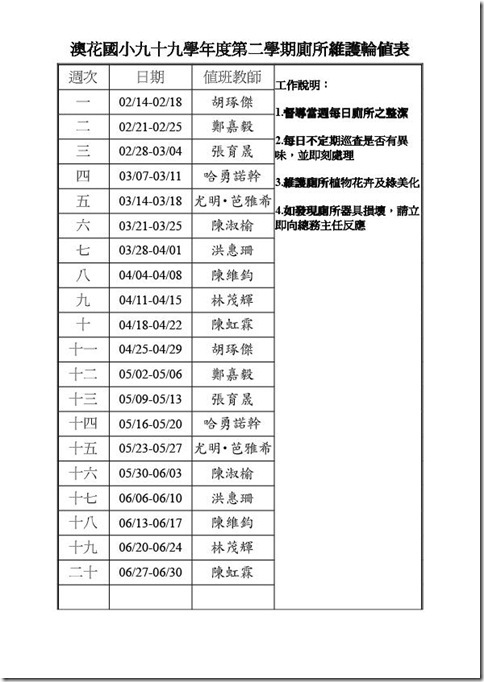

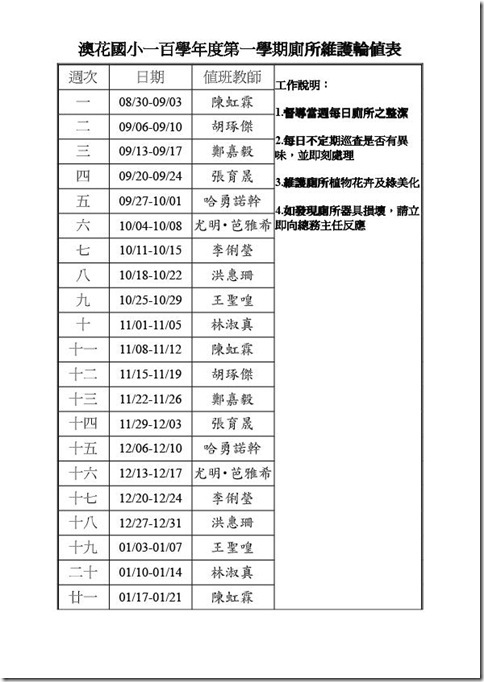

100年度3-5澳花國小環境管理廁所維護輪值表

100年度2-5結合地方農會課程教案

100年度蘇澳地區農會一同種麥趣耕種體驗

課程教案

課程目標:為了建立學童對於食物健康的概念,將日常食用的麵包/餅乾之食材—小麥,以不使用農藥及肥料的秀明自然栽培方式栽種,教導學童從小麥的育苗到收成到可以製作成麵包或餅乾的過程,培養學童健康的食物知識。

學習成果:全程讓小朋友拍照做紀錄,將過程紀錄在學童的臉書上,包含做米麵包及接訂單等方式,透過學以致用的實習方式呈現學習成果。並與阿聰的臉書做連結。

教學時間:共 五 單元, 10 小時 ( 五堂課)

1、課前問卷調查、作業組教學內容討論及自然農法介紹 (2小時)

1.1 課前問卷調查 (40 分鐘) (附件一)

1.2 教學內容討論 (40 分鐘)

a. 實作部分: 全體討論同學有意願要實作的部份

(1). 蓋麵包窯(蒸汽火車的造型) (2).自養酵母 (3).做米麵包或米蛋糕.或小麥餅乾

b. 實驗部分: 全體討論同學有意願要實驗的部份

(1).小麥及黑麥發芽率實驗 (2).小麥種植 (3).食物的腐敗實驗 (4).土壤溫度測量 (5).硝酸鹽測試.

1.3 自然農法介紹 (10 分鐘)

提供「食育小學堂」及「真正的蔬菜不綠」二本書作為本次研習參考資料。

1.4 實作:小麥及黑麥發芽率實驗

每一組學童發一個育苗盤,請每組學童舖一公分厚的田土在育苗盤上,並以 5 x 20顆的方式壓入田土中,請他們每日澆水,並觀察其生長情形。

(中間每50分鐘休息10分鐘,共120分鐘)

2、自然農法體驗與教學 (2 小時)

麵包窯的建構與造型塑造:請每位同學以紙黏土作為材料來設計出心中理想的麵包窯造型。

3、自然農法體驗與教學 (2 小時)

3.1 介紹小麥的一生。

3.2 介紹小麥生育調查記錄手冊的使用方式。

3.3 瀏覽麵包窯網站,並由網站中訂購米麵包。邀請各個老師購買一個及每組各購買一個;做為下一次課程的使用教材。

實作:自養酵母

原始菌種是以磨穀機將有機小麥粒磨成粉,水與溫度的條件如下:

第一次先以 10克麵粉 ,12克水,一開始溫度環境設在攝式22度 至 26度,較易成功。接下來就取上一次的10克麵糰再加10克麵粉與12克水,一天約重覆2次 ; 依個人經驗在第三天麵糰就會有因天然菌種發酵而產生的氣泡。基本上,菌種必須經二個星期以上的餵養才有足夠的活性來製作酸種麵包。

實驗:食物腐敗實驗、土壤溫度測量、硝酸鹽測試

(1). 食物腐敗實驗:參考「真正的蔬菜不綠」第30頁作法,以米、水果或蔬菜來做實驗觀察,讓學生了解慣行農法、有機農法及自然農法所種出的作物的差別。

(2). 土壤溫度測量:參考「真正的蔬菜不綠」第73頁作法。首先,在校園的菜園內或是校外實習的農地中,挖深度約四十公分的洞,然後在每隔十公分的地方,橫插一根溫度計,測量土壤的溫度。例如下圖所說明,在田區裡,四根溫度計所測得的溫度都在26.5度上下,溫度差在一度左右,這表示此次測量結果的土壤狀態非常好,「已具備結出讓人吃驚產量的稻米能力之土壤」,而且沒有「肥毒層」(指化學肥料聚積的地方,溫度會降低),土質很好。

測量土壤溫度的方法

(3). 硝酸鹽測試:請學生準備一種由一般市場及/或家裡農地種出之蔬菜100公克,並由老師準備有機及自然農法之相同蔬菜100克,同種蔬菜取其菜葉50公克加入450公克的水一同在果汁機中攪拌30秒後,以硝酸鹽試紙來做硝酸鹽的測試。

4、自然農法體驗與教學 (2 小時)

4.1 檢查自養酵母狀況

4.2 麵包窯製作、燒窯及開窯

4.3 製作小麥餅乾

5、作業組學員學習報告及繳交作業紀錄簿 (2 小時)

5.1 用自養酵母製做米麵包或小麥餅乾

5.2 全程讓小朋友拍照做紀錄,將過程紀錄在學童的臉書上,包含做米麵包及接訂單等方式,透過學以致用的實習方式呈現學習成果。並與阿聰的臉書做連結。

100年度1-3澳花國小環境教育暨節能省碳推行小組開會實況

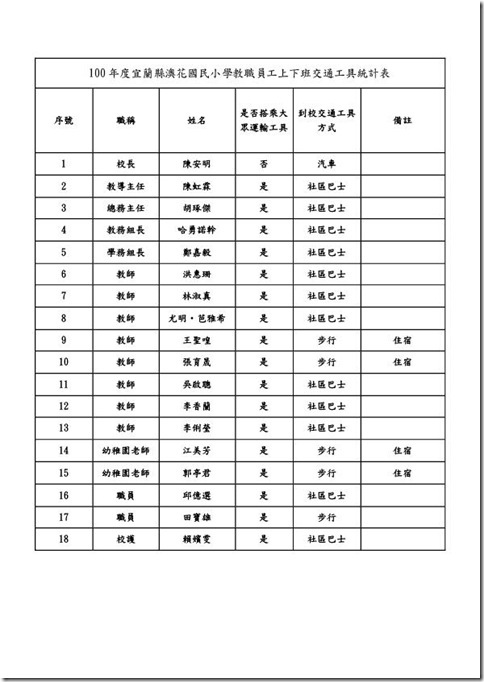

100年度5-5澳花國小教職員工上下班交通工具統計表

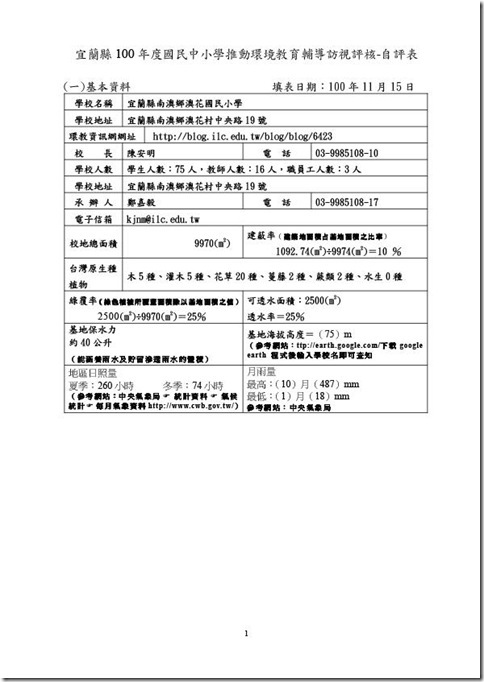

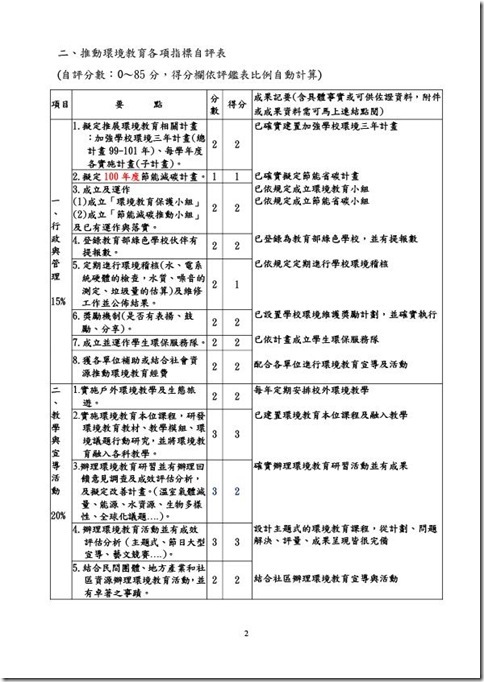

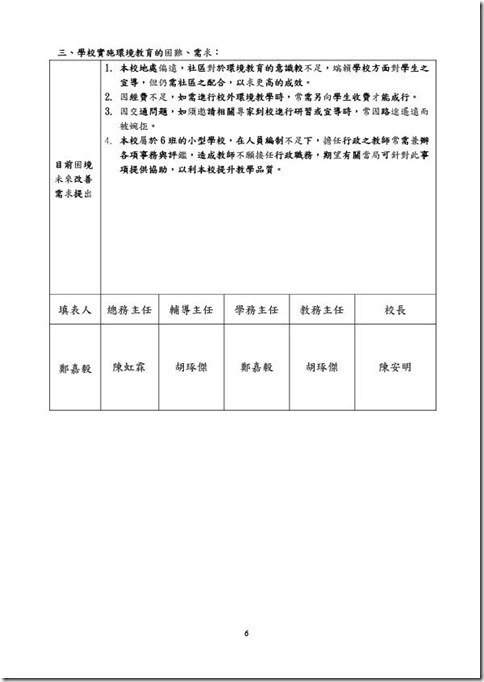

100年度澳花國小環境教育自評表

100年度5-1澳花國民小學綠建築執行小組

宜蘭縣澳花國民小學100年度綠建築執行計畫

一,計畫執行團隊

類別 | 服務單位 | 姓名 | 職稱 | 負責工作 |

召集人 | 澳花國小 | 陳安明 | 校長 | 綜理永續校園改造事務 |

執行秘書 | 澳花國小 | 陳虹霖 | 總務主任 | 工作設計執行及資料匯整 |

顧問 | 澳花國小家長會 | 東洋平 | 會長 | 諮詢與協助 |

工作小組 | 澳花國小 | 陳虹霖 | 總務主任 | 工程監工及各項業務 |

工作小組 | 澳花國小 | 胡琢傑 | 教務主任 | 自然生態教學規劃及研習教案建立 |

工作小組 | 澳花國小 | 鄭嘉毅 | 學務組長 | 節約與資源回收宣導,環境整理及安全 |

工作小組 | 澳花國小 | 哈勇諾幹 | 教學組長 | 結合社區資源,規劃構思社區成員配合推動 |

工作小組 | 澳花國小 | 張育晟 | 自然領域召集人 | 自然生態教學規劃及研習教案建立 |

二,執行方案

(一)計畫緣起

本校傍山面海,是一所丘陵形的原住民部落小學。為響應近年對推廣節約觀念及地球環境趨惡之下,利用學校環境之優勢,來營造綠色校園之校。藉著日光能量和雨水水量,設計一套再生循環系統,可以為校內省電省水,將節約力行實踐,也藉由永續校園的引進,和社區民眾認識生態環境,進而配合周遭生態地域環境邀約外界人士做一趟校園和社區地域教學之旅,營造一個優質的綠色校園。

(二)計畫內容:

1。名稱:再生能源應用

(一)施做地點:校園屋頂裝置太陽能板供聚寶屋電源使用。

(2)功能效用:能源再利用。環境教育。

(三)現況分析:

日出早。約十點鐘和屋頂已垂直至七十度,其日光強度強烈。若善用有限的自然資源能源轉換成電源,達成節約能源的目標。讓學生了解能源再生的知能及循環利用的觀念。從中培養學生愛惜大自然所產生資源能量的情感。

(4)規劃內容:

因學校四周環境無高聳物體遮蔽,日光直接照射,面積廣大,故屋頂直接裝置太陽能板運轉,將其能源轉換成電能,供應部分校區電力,承擔部分電費。

2。名稱:雨水再生水利用

(一)施做地點:Œ圖書館三樓。

(2)功能效用:生態教學。能源再利用

(三)現況分析:

雨量豐沛。利用讓雨水回收設備,先將雨水資源積存下來,再讓儲存的雨

水,注入於校園每一個植物中,有效利用利用水資源,帶動學校及社區節水惜福的觀念。

(4)規劃內容:

於餐廳前方草皮,建置雨水回收筒(屋),定期澆水前方草皮,以維護草皮及延續植物的生存。

三,教學內容及社區配合計畫

(一)太陽能光電系統

透過再生源太陽能光電系統供應校區電源循環裝置,太陽能光電板預計放置於屋頂,屋頂視野極佳,可以觀賞社區和太平洋景色。教師可以運用設置教導學生再生能源的重要性,並邀請社區家長來觀察,共同討論節約能源的重要性和全球暖化的危機,當然有機會,整個社區一起裝置,為地球永續作努力。

(二) 雨水再生水利用

透過此雨水再生水利用,挖生態景觀池和儲水桶(屋)設置,並在樹旁設立教學平台,池中放入水生植物,變為教師指導學生生態教學的好去處及社區家長休閒場所。在假日,眾多遊客也常常喜歡至校,看一看校園廣大的草皮,若有生態景觀池,將成為社區部落景點之一,當然,利用雨水回收系統,將延續學校植物的生機,和改善用水使用量,實踐節水之目標。

(三)社區互動

若上述申請成功,將可提供本鄉社區和國小作為活化校園空間的參考,本校亦會提供這些資源與本鄉國小和社區互動,讓“開創閒置空間新生命,營造永續節源新基地“的精神傳遞下去,發揮其最大功效

四,預期成果與效益

(一)建構具科技,生態,教育的永續校園。

(二)培養學生正確環保觀念並落實於日常生活中。

(三)營造學校成為為社區的綠色精神堡壘,具示範教育價值

(四)透過環境議題的教學及體認,喚起學生對環境教育的認知及情操。