rgayung族群與人口遷徙

rgayung族群與人口遷徙

一、地理與交通

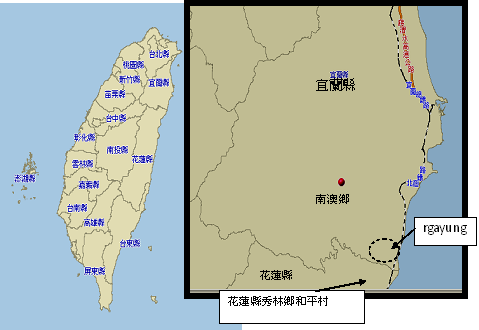

rgayung部落位於宜蘭縣南澳鄉最南端(見圖5-1),位居今和平溪(舊稱「大濁水溪」,下同)下游左岸與支流楓溪合流處北方,飯包山東南山腳,與花蓮縣秀林鄉和平村僅以一條和平溪相隔。其村分為三部:一在楓溪左右岸台地,今稱為下村,海拔49公尺;一在楓溪左岸台地,今稱為上村,海拔約60餘公尺,與下村皆在和平大橋北端西北方,係楓溪所造成的沖積平原,沿河岸有狹小的平坦地(廖守臣 1982:243-4);一為和平溪出海口北方沖積平原,今稱漢本。rgayung部落日據時期稱「大濁水社」,屬「台北州蘇澳郡蕃地」。光復後,改為「台北縣蘇澳區南澳鄉」、「台北縣南澳鄉」等名稱,於民國39年宜蘭縣設縣後定名為「宜蘭縣南澳鄉」,大濁水社也更名為澳花村(林政民 2003:69)。

rgayung部落對外交通,在陸路方面,往昔以蘇花公路為唯一交通孔道,北通蘇澳,南抵花蓮,rgayung部落位置即蘇花公路中間。蘇花公路原係清朝羅大春於1874年奉令開闢、1875年竣工之僅供行人步行之道路,清朝時稱「北路」(戴寶村 2001:34-5)。後經日人於1916年拓寬路基,於1925年竣工,稱蘇花臨海道。初時僅能步行,無法通車。1927年改建,於1931年竣工,始可通行汽車(戴寶村 2001:75-79)。唯當時係單線道,行車出入均受管制。國府治台後,於1974年拓寬為7.5公尺雙線道,1990年全線竣工,自始解除雙向交通管制(林政民 2003:76-7)。在鐵路運輸方面,1973年政府闢建北迴鐵路,於1980年全線竣工(戴寶村 2001:107)。北迴鐵路途經和平溪口,於溪北溪南各設漢本火車站與和平火車站,自此,rgayung之對外交通較前更為便利。1984年花蓮縣和平地區劃為「和平水泥專業區」,1997年於和平溪南岸建和平工業專用港,於2004年完工並正式啟用(鄧樂民 2006:29)。但此港係為工業區運輸燃煤及水泥之專用港,並不開放給民間與漁業使用。

二、日治以前族群與人口的遷徙

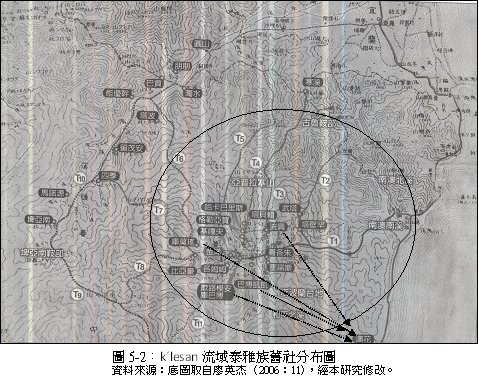

rgayung部落的泰雅族原住民原係居住於和平溪上游海拔1000公尺以上的南澳山地k´lesan地區(見圖5-2),範圍即今和平北溪及南澳南北溪上游山地。據森丑之助(1917:19)於1899年的調查,k´lesan地區計有15個部落,依所居流域之不同分為上南澳(yatox k’lesan)蕃七社及下南澳(xoxkan k’lesan)蕃八社。分布於和平北溪部分計有七社,依序為:piyahaw、kingyang、kikayung、kl’law、

k’lmoan、k’muyaw、b’bukeikay,合稱上南澳蕃七社;分布於南澳南溪及布蕭丸溪(和平北溪支流)流域之部落計有:t’langan(buta)、tabiyahan、t’bulaq、r’giyax、riyohen、gugut、rekinux、xaga-paris等八社,合稱下南澳蕃八社(引自李亦園等 1963:11)。但是這15個部落並非純屬一個系統。移川子之藏(1935:32)於1931年的調查發現,南澳群泰雅人其實包含有seqoleq群的k’na-xaqaw亞群和tseole群的m’b’ala亞群與m’nebo亞群,以及東sedeq群的tausa亞群。各亞群人口比例如表5-1。k’na-xaqaw亞群佔44.4%,在南澳群泰雅人中佔多數,其次為m’b’ala亞群,佔總戶數的34.9%,而tausa亞群與m’nebo亞群的則分別佔14.3%與6.3%,在南澳群泰雅人中所佔比例最少。

表5-1:昭和六(1931)年南澳群泰雅人各亞群人口比例

群 | 亞群 | 戶數 | 比例 |

seqoleq | k’na-xaqaw | 280戶 | 44.4% |

tseole | m’b’ala | 220戶 | 34.9% |

m’nebo | 40戶 | 6.3% | |

東sedeq | tausa | 90戶 | 14.3% |

合計 | 633戶 | 1692人 |

資料來源:移川子之藏(1935:32)

雖然南澳群泰雅人可細分成四亞群,但是每社或單獨一亞群居住,或與他群混居。表5-2為難澳群舊社各社成員表,從表中可以看出在1931年時,在15社中,有9社係單獨由一亞群居住,有6社係由兩亞群混居,混居的比例甚高。比較特別的是屬於東sedeq群的tausa亞群。表5-2中可以看出k’muyaw與b’bukeikay兩社係純由tausa人所建立,而gugut、rekinux與riyohen三社則是由m’b’ala群與tausa群混居的部落。如果從tausa亞群的語言與文化特質觀之,與k’lesan地區中的其他三群差異極大,反倒與和平溪南岸的t’luku亞群極為相似,卻在遷徙過程中選擇與和平溪北岸的seqoleq群泰雅人和tseole群泰雅人共居,並在長期混合居住後,在心理上已建立我群(we group)的觀念(李亦園等 1963:8),並與其他三群形成「k’lesan流域同盟(qutux l’lyung k’lesan)」關係,以共同防禦及攻擊他群敵人。

馬淵東一(1954)依據系譜推算,泰雅族群最早遷入和平溪上游定居的年代大約在二百多年前(約公元1754年),距今約250年;而有的泰雅族群稍晚才遷入和平溪中游定居,約在公元1820-1850年之間,距今約160-190年之間(引自李壬癸 1996:44-47)。最先遷入k’lesan地區的是tseole群的m’nebo亞群人,其次才是seqoleq群k’na-xaqaw亞群與tseole群的m’b’ala亞群,最後遷入者為東sedeq群的tausa人。

表5-2:南澳群舊社族群成員

亞群 社名 | 中譯名 | 戶數 | 人口 | k’na-xaqaw群 | m’b’ala群 | m’nebo群 | tausa群 | 備註 |

piyahaw | 碧候 | 91 | 474 | ● | ● 表示全部 ; ★ 表示大部分; ▲ 表示小部分; ■表示人數相當。 | |||

buta | 武塔 | 36 | 244 | ● | ||||

tabiyahan | 塔壁罕 | 40 | 223 | ● | ||||

gugut | 哥各朱 | 58 | 317 | ★ | ▲ | |||

rekinux | 奎諾斯 | 38 | 205 | ★ | ▲ | |||

kingyang | 金洋 | 103 | 512 | ● | ||||

kikayang | 基嘎央 | 14 | 69 | ● | ||||

kl’law | 庫巴玻 | 43 | 245 | ● | ||||

k’lmoan | 欺路模安 | 31 | 195 | ● | ||||

r’giyax* | 格勒亞賀 | ★ | ▲ | |||||

xaga-paris | 哈卡巴里斯 | 17 | 112 | ★ | ▲ | |||

t’bulaq | 塔貝賴 | 30 | 186 | ★ | ▲ | |||

k’muyaw | 庫莫瑤 | 28 | 171 | ● | ||||

b’bukeikay | 巴博凱凱 | 27 | 138 | ● | ||||

riyohen | 流興 | 57 | 329 | ■ | ■ |

資料來源:「戶數」及「人口」係大正元(1912)年資料,引自森丑之助(1996:39-44);中譯名引自廖英杰(2006:19);餘引自李亦園等(1963:11)。

*森丑之助(1996)之《臺灣蕃族志》第19頁稱南澳蕃共有15社,但在第39-44頁逐一列舉各社時,僅列14社,缺r’giyax一社。

南澳泰雅人遷入k’lesan地區約為十八世紀晚期,正當清朝中葉。初時,清政府視後山為化外之域,並不予積極管理。及至1871年「牡丹社事件」發生,使清政府不得不重視對後山的經營(邱子銘 2006:50)。1874年,清政府推動「開山撫蕃」政策,始開鑿三條由西部通往後山的歩道。1875年解除臺地後山舊禁,以招徠墾民入後山闢墾。南澳泰雅人與漢族密集的接觸,即始於羅大春開鑿蘇澳至花蓮港北岸的「北路」。1874年,羅大春督辦開鑿北路工程正式進入大南澳地區,並在大南澳及和平溪間沿海岸建碉堡駐屯兵力,這也是「國家」力量首次進入k’lesan地區(鍾郁芬 1995:24-25)。但是清政府的大南澳招墾計畫卻因大南澳境內皆高山峻嶺,無平曠地方堪以開墾;清政府的撫蕃政策亦僅只「招蕃領賞」,無法實質的控制南澳泰雅人;且「開山撫蕃」係因受外人侵逼之被動之舉,經費又拮据等等因素,終告失敗(鍾郁芬 1995:27-28)。南澳泰雅人對於清政府侵入其領域的反應或予以抵抗或歸附之,但因北路開鑿未久旋即廢除,南澳泰雅人又重回部落社會。1889年劉朝帶及官兵二百數十人於今寒溪、古魯一帶遭南澳泰雅人殲滅,引發當時台灣巡撫劉銘傳親率清軍討伐南澳泰雅人。自1890年2月始兵分二路自南澳山脊及南澳南溪分進合擊末都納社(b’tunux,即今梅檀)、塔壁罕(即tabiyaxan)五社、外老狗(即riyohan)五社,毀田焚廬,逼迫泰雅人向更深山處逃匿。隨後清軍封鎖出山孔道,終至使泰雅人因糧絕而不得不至宜蘭撫墾局乞撫。後劉銘傳命各軍陸續回防,並徙沿山隘勇,進紮十里,嚴密設防,招民速墾(楊慶平1995:7-14)。但是清官方勢力並沒有維持多久,一年後邵友濂調任台灣巡撫,即因撫墾工作花費甚鉅而收效甚微,乃採緊縮政策,致使南澳山地又棄置於清廷境外(鍾郁芬 1995:30)。

1895年台灣割讓與日本,日治前期台灣總督府對於原住民的治理僅採懷柔與恩威並施策略。初期,台灣總督府因急於收服平地漢人之抗爭,對台灣原住民採懷柔政策,僅對出訪下山之原住民予以酒食饗宴,消極籠絡,並對原住民宣示日本帝國之主權(藤井志津枝 1997:88)。但至明治38(1906)年因平地漢人抗爭漸平息,而台灣總督府又亟於開發山地樟腦資源,以充實府庫,並改善對母國日本財政之依賴,於是有佐久間總督之二期「五年理蕃計畫」(1907-1911,1911-1915),以圖根絕「蕃害」,使日本財團得以進入山區開發樟腦資源(藤井志津枝 1997:105)。佐久間總督之第一期「五年理蕃計畫」以隘勇線前進攻打「北蕃」為主,並輔以「蕃地道路開闢五年計畫」與「蕃界土地調查五年事業」等計畫,一面推進隘勇線向泰雅族領域侵進,一面開闢山地道路及蕃界土地調查,以期攫取龐大山林樟腦資源(藤井志津枝 2001:87)。1908年4月,宜蘭廳為了擴增樟腦地、礦山、木材及開墾地,發動「大南澳隘勇線前進」,以電網圍堵方式擴張大南澳隘勇線,並阻隔南澳泰雅族接近海邊取食鹽並與平埔族人交易鐵器、銃器與火藥,企圖以「封鎖」方式使泰雅族因戰略物資的匱乏而乞降。當年5月,南澳泰雅人即因鹽與鐵遭日軍封鎖,因隘勇線的推進喪失廣大獵場,使得生計產生匱乏向日軍投降。下南澳各社於1908年12月18日辦理投降儀式,上南澳各社則於1909年1月29日正式投降,並繳交出銃器與首級。(廖英杰 2001:140-143)。

南澳泰雅人投降之後,台灣總督府依據其「理蕃」政策,在部落中設置駐在所,交易所與教育所,由駐在所警察人員透過授產、惠予、勞役、觀光、日常性日語使用等方式,統合操縱部落原住民;透過交易所的交易,鼓勵原住民從事農耕活動;更透過教育所,實施同化教育。另一方面,由於日本企業對蕃地資源開發的需求,並為方便台灣總督府「理蕃」行政管理與節省經費的支出(藤井志津枝 2001:117),日警游說南澳泰雅人移住淺山地區。自1912年起,及至1938年止,在日本政府的勸誘與威脅之下,南澳泰雅人展開了一段遷移的歷史,其遷移的結果如表5-3。

表5-3:日治時期南澳泰雅人的遷徙

年代 | 社名 | 群屬 | 戶數 | 人口 | 初次遷移地 | 二次遷移地 |

1912 | riyohen | tausa | 5 | 21 | 四方林 | |

t’bulaq | 1 | 8 | ||||

r’giyax | 26 | 128 | 番社坑溪旁大元山稜 | |||

t’bulaq | k’na-xaqaw | 23 | 116 | 寒死人溪 | ||

1913 | t’bulaq | m’nebo | 小南 | |||

tabiyahan | m’b’ala | 23 | 145 | 下東澳 | <p style="text-alig |