從好緊張到好自在

5/27受壯圍國中邀請進行合作學習觀課,授課老師是黃嘉如老師。這是我第二次觀嘉如老師的課,記得去年(還是前年?)第一次去觀課時,先到嘉如老師辦公室等候,辦公室老師告訴我: 嘉如老師超緊張,已經忙了好幾天….,而這次,穎臻組長跟我聯絡時說:嘉如說因為是月鈴老師來觀課,所以他自願被觀課…,這中間的變化顯示嘉如老師對我的信任,但更深層的意義是:嘉如老師對教學的自信!

觀課結束後我不禁豎起大拇指按讚,我要求穎臻組長可否給我這節課的錄影檔,我想寫一篇紀錄供其他老師參考,嘉如老師竟然說:你終於肯幫我寫觀課記錄了…哈,原來有老師在意我寫的觀課紀錄,那我真的要認真寫了!

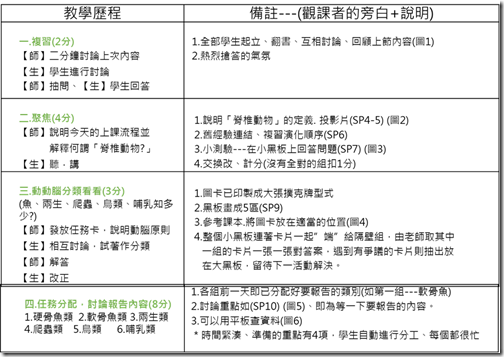

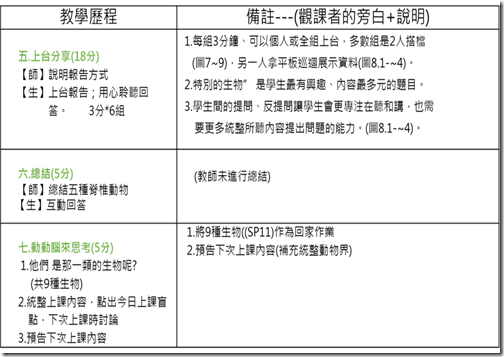

教學流程及觀課說明

這是嘉如老師教案中的教學活動流程,備註是我的觀課說明

魔鬼藏在細節處

不知道大家有沒有看出這堂課的厲害、精彩之處?我來說說令我豎起大拇指的「細節」:

1、時間掌控—與教案上的差距在5分鐘之內,這種以學生的討論發表為主的教學,時間掌控能這麼精準,非常難得!

2、老師講解時間不超過10分鐘—除了”聚焦”時做簡要的定義說明,及主持發表時穿插幾句確認學生用詞意義的問題外,老師整堂課都「惜字如金」,沒有多說話。學生在發表時,老師並沒有用「詰問」或「提醒」等方式去主導學生思路,學生能很完整的發表他們討論的結果。

3、學習任務設計活潑、難易適中,能激起學生興趣,也引導學生合作技巧—-

其實合作技巧要怎麼教?絕對不是專門設計一個活動去教”合作”,而是在”學習活動”中要設計讓學生合作的任務,這點嘉如老師做得非常好,值得大家學習,我看到的活動設計如下:

(1)搶答—題目簡單適合炒熱氣氛、激起「競爭」氣氛,而為了和別組競爭所以組內要合作,一開始上課就讓大家自動合作、很投入而且有成就感(都答對了)!

(2) 動動腦分類看看(幫生物找個家)—因為卡片張數多、多數為學生認識的動物,學生根據舊經驗也可以進行分類,所以沒有學生閒著,所有人都主動進行分類的任務,其中有些卡片上的生物是學生較不熟悉的,此時可以查課本或討論,製造學生間互動合作的機會。

(3)一起對答案—有效率又能確認學生都確實做對了,有爭議(擺放的類別不同)的卡片則抽出放在大黑板,而不直接解答,作為下一活動待解決的問題,為下一活動埋下動機和挑戰的問題。

(4)供學生自學的”討論重點”—「四.任務分配,討論報告內容」以四個重點明確指出討論重點(即等一下要報告的內容),讓學生在討論時能聚焦,而其中1.2題是擷取重點(查課本即可)的能力;第3點—“特別的生物”除了資料搜尋能力外,更重要的是讓學生能發揮想像創造力,決定用哪些關鍵字,去找出其他同學會有興趣的題材,使這一項報告成為學生最有興趣、報告內容最多元的題目;第4點—提問和反提問是精髓:我聽到學生在準備時說—來不及出題了,沒關係,就臨機應變阿!! 這題的確是要考驗學生統整的能力,只有在融會貫通後才能提出問題考別人阿!這算是學共的JUMP階段了! 提問、反提問的設計也讓學生會更專注的聽和講,老師不必一直喊—同學安靜、注意聽!

這樣「拼圖」更好玩、更有效

拼圖法是合作學習中一個很常被使用的策略,嘉如老師這次的「任務分配,討論報告內容」採用的就是拼圖法(一組負責一個類別的生物),但是它更簡單—使用課本內容所以不必另外準備”分組的教材”,更安全—萬一別組報告不完全、有錯誤或你自己沒聽清楚,只要對照課本即可補足;而「上台報告」時提問、反提問的設計,可以讓各組學習時的錯誤或疑問被凸顯出來,而讓老師有機會補充、修改或糾正,這是確保內容正確性很重要的一環!比如這次在報告過程中,負責兩生類的那組於提問時提出「是不是所有兩棲類都是兩生類?」,其他組的學生就提出「什麼兩棲類?和兩生類有什麼不同?」…然後一堆討論(所以拖了時間),從這裡老師就看出來學生對這兩個名詞還有不了解的地分,所以會在下節課補充!也有學生提出「蝙蝠為何要倒掛?」…等有趣的問題,這些都可以做為回家進階學習或者下堂課老師的補充教材,使學習更廣、更有趣!

從搖滾到鄉村—老師的翻轉

前年我第一次去看嘉如上課後的感想是—好熱鬧(老師比學生吵….)、步調好快(討論都是以30秒為單位),完全就是重金屬、搖滾風!能把上課氣氛炒熱、維持學生的學習熱忱,這是嘉如很獨到的功力,但觀課時有種「被趕著走」、「追不上」的壓力!記得課後我的建議是—步調可以放慢些,沒有那麼多東西要教阿。時隔一年多,這次我看到的課堂,熱烈、陶醉的氣氛依舊,但節奏明顯變慢了、語氣變柔和了,老師已經捨得用8分鐘讓學生討論,用20分鐘讓學生報告!課堂中的老師很自在的巡視,不再糾正各組討論的內容也沒有提醒時間,完全就是輕快的鄉村風,觀課到最後我都忘了在觀課而和學生一起學習了!

嘉如老師的更大改變是—-以前是老師先講完內容再讓學生作統整或報告,但這次是學生先自學,下一堂課老師再根據學生的表現進行補充、統整和加強!看出來哪裡不同了嗎?如果換成理化課,就是「講完定義再用這定義去解釋現象」和「先發掘各種現象,再導出規律、定義」的差別,這是實質的翻轉吧!

從「單詞」到「短文」—學生的蛻變

在嘉如老師的課堂,學生一直是”熱烈”的學習—搶答、作學習單….等,去年觀課時,看到學生激烈搶答,而且為了衝高積分而特意讓小學徒去回答問題(差異化計分策略) ,而他們最常用的答題方式是:從課本、或高成就組同學腦中找出「專有名詞」—標準答案!

今年學生在搶答時,一樣很熱烈,但已經看不到特意運用「策略」去衝高積分的手段了!學生已經擺脫外控的增強物了! 而上台報告時,看到的是:學生用綜合許多資料,自創出來的「短文」來教其他學生,已經看不到標準答案、而是風格各異的文章了!

學生為什麼不再講單詞而會做短文?我想這是老師長期讓他們練習造句練成的功力,為什麼出現的不再是標準答案而是自創一格?這是老師命題夠開放才做得到吧!

在期末的時節去觀課,看到的是老師一年來耕耘的成果,看到的是學生用表現見證老師教學的績效!謝謝嘉如老師、壯圍的學生給我一場收穫滿滿的觀課!