17個改變歷史的化學故事~第13章嗎啡、尼古丁、咖啡因

數百年來,人類喜歡追求感官的刺激,

罌粟中的嗎啡、菸草中的尼古丁,以及茶、咖啡和可可中的咖啡因,

3種不同的生物鹼分子也因此大受歡迎。

它們不只為人類帶來歡娛,同時也帶來危險。

或許因為這些分子都會使人上癮,因而對人類社會的發展造成各種影響。

巧合的是,這三個分子不約而同地在同一個歷史的交叉點上相遇了。

1496年哥倫布從新大陸返回歐洲,不但帶回菸草,也開啟了吸菸的風氣。

隨後,即使必須負擔沉重的關稅,菸草仍以驚人的速度向亞洲和中東流傳。

17世紀中葉,明朝最後一個皇帝下令禁止吸菸,

中國人或許就以鴉片來替代無法吸菸的缺憾。

另一些史學家則指出,

當時葡萄牙人在福爾摩沙(臺灣)和廈門的商業驛站,

向中國商人介紹了混合菸草與鴉片吸食的新方法。

肺部吸入了尼古丁和嗎啡之後,

這些生物鹼很快地就會進入血液並發揮效用,

因此吸食鴉片很容易上癮。

到了18世紀初期,鴉片風潮席捲了全中國。

1729年,皇令禁止鴉片的輸入與販賣,不過為時已晚,

因為鴉片文化與流通管道早已建立,短時間內很難根除。

另一個生物鹼-咖啡因-也在此刻步入歷史。

中國對歐洲的出口貿易供不應求,以茶葉為最。

或許就是茶葉中能使人輕微上癮的咖啡因,自古以來讓歐洲人深陷於茶的甘甜滋味。

英國人發現,鴉片這種非法商品,是中國需要但卻沒有的。

於是,英國人將種植於孟加拉與其他英屬殖民地的罌粟鴉片,

由英國東印度公司賣給各個貿易商,

在受賂的中國官員保護之下,轉賣給中國的進口商。

1839年,中國政府試圖阻止日益猖獗的鴉片交易,

將儲存於廣州一間倉庫和港口貨船上的鴉片,全數沒收銷毀。

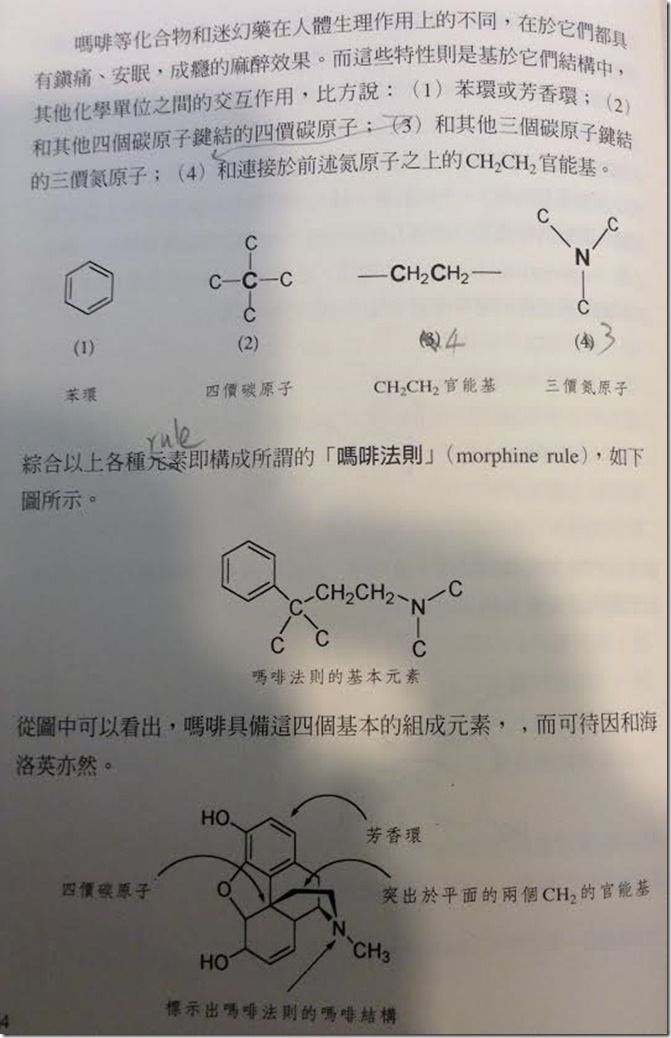

鴉片含有24種不同的生物鹼,其中含量最豐的是嗎啡。

鴉片的罌粟花苞的黏稠狀分泌物,大約佔了總萃取物的10%。

1803年,德國藥師塞特納(Friedrich Serturner)

首先從罌粟花膠質分泌物中,分離出純化的嗎啡。

嗎啡能舒緩各種疼痛,使人昏沈想睡,

因此塞特納以希臘睡神「莫菲斯」(Morpheus)為這種新化合物命名。

塞特納成功分離出嗎啡之後,科學界即積極探討這個神奇分子的化學結構,

但是卻一直努力到1925年左右,才得以破解。

嗎啡分子的解構過程包含了應用現有知識與新方法的研發,

舉凡古典結構學、新的實驗步驟、有機碳化合物的立體結構與新的化學合成方法等,

都可謂解開嗎啡之謎的附加價值。

一些其他分子的結構,也經由類似嗎啡研究的演繹與推導而獲得定論。

嗎啡的分子結構

後記:

1.咖啡因結構式當抗落髮產品包裝 藥妝系畢展玩創意