【跟著小壁虎閱讀】《麗莎同學的煩惱》**

曾經有一陣子,我經常感到情緒低落、憤怒,對什麼事情都提不起勁,有時心情很不好的時候,我會請假開車到處晃,我還記得有次是開到海邊去看了一個多小時的海,邊看邊哭,也不知道在哭什麼意思的。這種時候,也不想跟其他人說,或者應該是不知如何說起。後來怎麼好起來的,我也忘了,也有可能我善於隱藏或用高強度的工作來替代罷了。

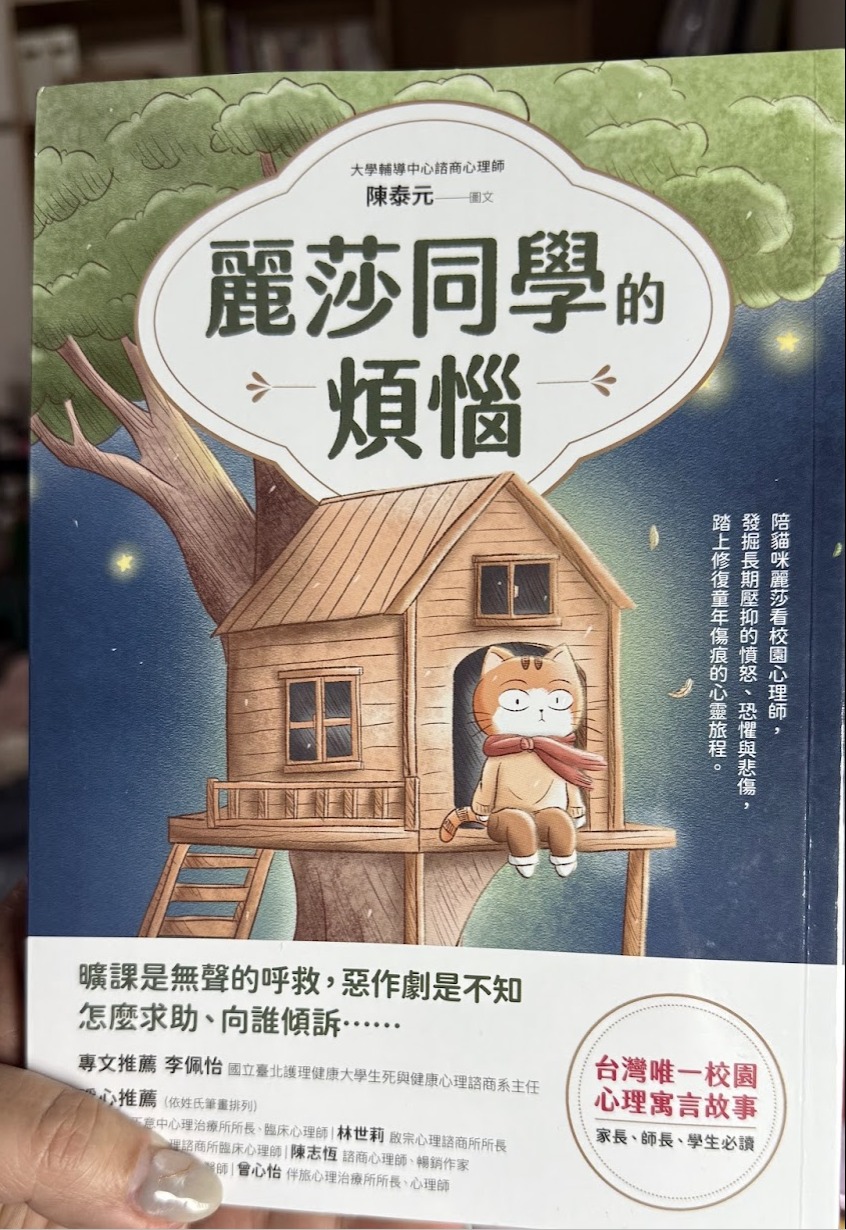

主角麗莎因罹患憂鬱症,表現出厭食、失眠、悲傷及自殺意念等症狀,日常生活與學業受阻,在校園心理師角鴞的輔導下,麗莎一步步揭開自己內心深處的不安與壓抑情緒。原本以為是一本校園小說,沒想到我沒辦法一次看完!我幾乎可以理解麗莎心裡那些想法,因為我也是如此。心理師角鴞對麗莎的提問,好像也是在問我,而麗莎的回答,有很多部分是我隱藏起來不去面對的那些片段。

本來我就不太喜歡接觸那些心理諮商類的書籍,總覺得那些空泛的文字根本不能解決什麼,而且我也抗拒被剖析。但是,閱讀麗莎的故事,竟然跟著她完成十次諮商,也嘗試跟著試試看心理師角鴞給的練習建議。

我非常喜歡書裡會適時出現【諮商小知識】區塊,解釋心理師角鴞做的、問的是在做什麼,讓劇情中的對話與行為有了知識上的理解。

看到封面上這句話「曠課是無聲的呼救,惡作劇是不知怎麼求助、向誰傾訴」心裡揪了一下,孩子們的情緒需求無法處理,只能用他自己的方式開啟保護機制,當我們看到孩子表面上的行為問題,也許要更加理解他們的心理困境吧!只是,在教育現場上老師不是心理諮商師,即使想要去理解孩子,卻也是經常被迫陷於處理他們惹出的大大小小事之中。有點羨慕森林小學,可以開出心理諮商10次這種要求,讓孩子可以逐漸變好。

故事,有一個重要的元素,就是什麼東西都可以像人一樣會說話、有思想,這些擬人化的角色更有豐富的想像力去呈現人類做不到的部分,孩子也容易跟著故事中的角色進入情節中。

帶孩子閱讀故事時,最怕大人問:「從這個故事中我們學到什麼?」拜託,真正好的故事是心領神會,如同我閱讀這本書時,是跟著故事自我療癒,這不是「學到什麼」可以概括的。

我們可以怎麼跟孩子聊書呢?我喜歡用「你的想法是什麼?」這個問句,讓孩子們多說說話,這是每個人閱讀時腦海中產生的思緒,有時快到我們抓不到就消失了,有時會迴盪久久不散。捕捉這些想法,有的可以成為靈感、有的可以成為行動,有的會沉澱再累積……