火車來了,火車來了,躲在避車台的孩子們等火車一過

立刻追了出來,踩著鐵軌嬉戲玩耍,

鐵道不僅是火車行駛的路線,

也是孩子們相約玩樂的空間

旅行有時需要一個理由 一個方向

因為研習所以前往離宜蘭很遠的台東

研習地點在台東市

出發前特別跟交通情報站的小編們詢問 這趟旅程交通觀察角度

除了 花東鐵搭乘觀察

03/27 1700-1830 03/28 AM 0500~0800 拜訪了小編們說 鐵道藝術村

- 台東線觀察

一、電氣化

台東線(花東線、花東鐵路)2014年7月16日電氣化完工啟用

相較於西部(1979年7月1日) 晚了35年才完成全線電氣化

電氣化後

1.舒服:

少了傳統內燃機所造成的噪音、空氣汙染及車廂悶熱的問題

(這狀況在長隧道尤其明顯)

2.省時:

可提升行車速度,縮短列車運行時間

3.班次靈活:車種單純有利於列車調度

然而 電氣化不是拉拉電線 還需考量

供電系統:電站設置

通路:橋樑、隧道防護增強,對應場站改善

電訊:平交道、號誌、通訊互動

二、僅部分雙向通車

台東線全長150.9公里,雙線區間總長 僅50.4.km 其餘部分仍維持單線通車

在民國年雙向通車前 同時經過南北向列車 便須有等待區間的安排

相對壓縮到列車速度及班次

這次回程搭乘自強號,也在路程中遇到兩次”列車暫時在此停車”的情形

三、列車

和西部不同的還有車內的站名廣播多了阿美語

播放順序為:國語、台語、客語、英語、阿美語

- 台東站觀察

台東站原設置於台東市內,2001年考慮腹地延伸,改設置在卑南

距離台東市尚有一段距離 步行約需5.7公里

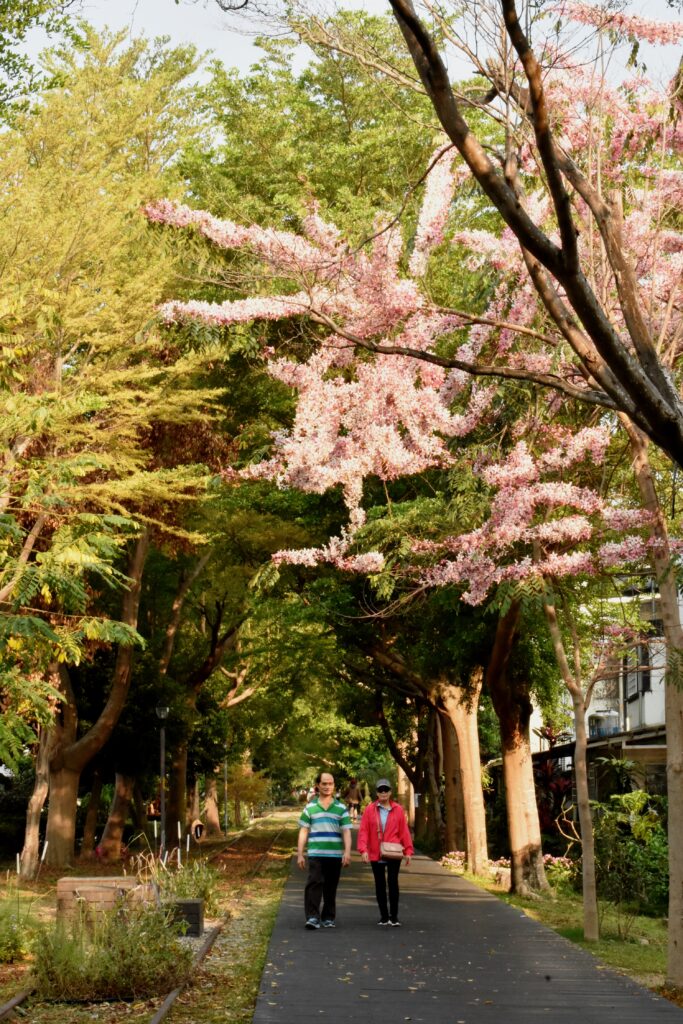

原舊站在時代洪流中曾以旅客諮詢站的方式營運

現在則結合文創,成為鐵花村聚落的一塊

車站旁是台東公車的轉運站,放學,可以看到許多學子在這轉乘至周圍的部落

|  |

|  |

|  |

清晨的台東舊站 洋溢著廣場舞的音樂

社區阿姨們在車站月台上跳晨操 這時空挺有趣的

|  |

而喇叭就放在一旁的電箱中

舊電箱背面的文字吸引了我的注意

這是一種”後山”的自豪與在地感

地理位置的區隔 像陶甕

讓甕裡的情感 隨著時間發酵 氣味更加香濃

讓台東有自己的故事與芬芳

舊月台旁停課一輛DR2050 (光華號)橘灰色的塗裝 是北部少見

也見證了台灣軌距由 762mm 拓寬為1067mm的歷史

一旁的轉車台推測是日治大正時期興建

從轉車台的設置時間 可以對照當時蒸氣機車與柴電機徹的發展與型號

三角線則是另一種機關頭轉向機制

|  |

|  |

|  |

轉車頭時需要時間 有時也與地方文化有了密切連結

宜蘭的天送埤車站便有一句俗諺

而卜肉的源起也與森林鐵路有關

繼續向前 機關車庫房目前大門緊閉

從縫隙可以看見上方桁架結構是其一大特色

可與中國傳統樑柱做比較

一旁的加水塔則是蒸氣火車年代特有的設施

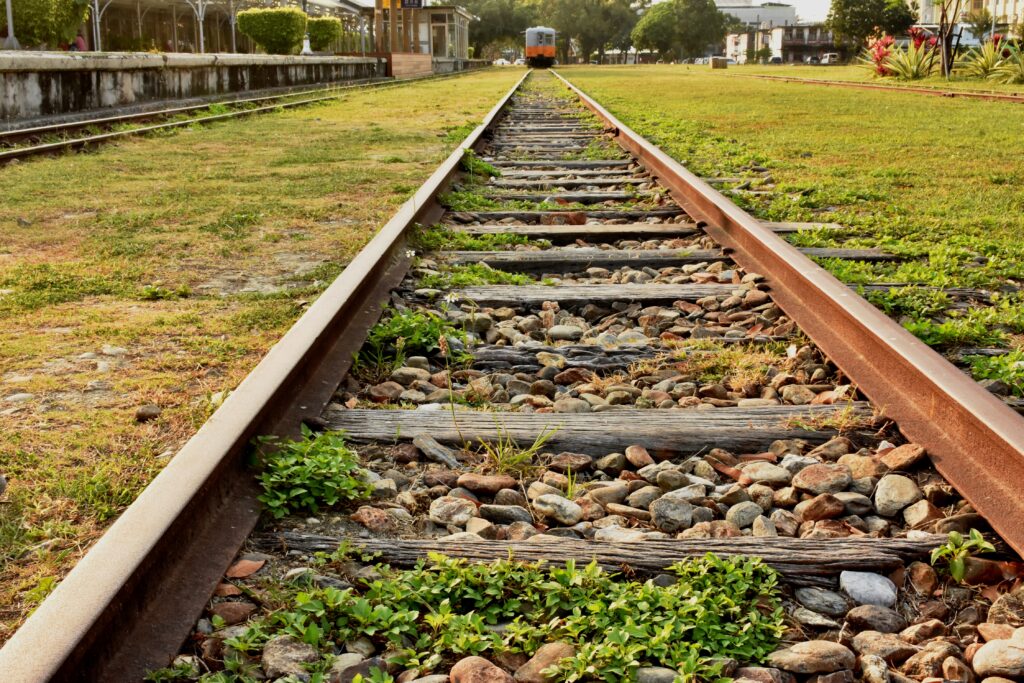

舊時火車的訊號燈仍在 鐵道上依舊有道渣覆蓋

然而鐵道上的小草 說明載客的功能已暫時停止

即便如此 轉轍器 橫渡線 道釘 等結構都完整保存 可以細細觀察

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

火車行經時,轟隆隆的火車聲蓋掉了所有的聲音

鄰近鐵道的人家,有默契地停止交談

彷彿所有的人事與時間 都靜止了

一起靜默片刻 等待火車 穿越 遠離

循著鐵道 再往前行 民宅緊捱著鐵道建置

坐在石頭椅上 想像那個年代

生活裡應該有許多與火車有關的連結

很喜歡鐵道上的文字 正敘述著這樣的故事

|  |

|  |

|  |

我在台東鐵道上

附註:

花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫介紹