/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:表格內文;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:”Times New Roman”;

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;

mso-ansi-language:#0400;

mso-fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}

有很多見聞,但無法於一時間全部寫完,分段為之,照片亦在轉檔後再補貼。

[@more@]

四月八日,是九十八年度宜蘭縣高中職學生成年禮的活動日,今年縣府仍舊辦在宜蘭人的精神地標──龜山島登四零一高地。真令我期待!

做為一個土生土長的宜蘭人,對這隻從小陪伴的靈龜,可說是既熟悉又陌生。只要在蘭陽平原的一隅,望向大海,就可以看見龜山島兩個三角形的明顯形狀,海面上的陰晴雲霧,不妨礙我對它的遠望,就算看不見,我知道它一直守在海邊,伴著我們。

可是多年來,個人對海洋的遠隔,以及政府在小島上的管制──早年龜山島曾有居民,後來被政府遷至頭城大溪,緊接著又實施軍管──使得這個孤懸在宜蘭近海,守護著蘭陽的島,蒙上一層神秘面紗,讓人感到陌生。

這種近在眼前,但又難以企及的感覺,在幾年前,本有機會可以打破的。三四年前,宜蘭縣政府曾舉辦一個給國中學生親近龜山島的活動,當時我校也分梯次規畫學生搭船,我是其中一梯次的隨行老師,不過因為受限於天候及海面風浪的因素,結果我和任教的班級好生失望,當時徒呼負負亦無可奈何,只感嘆為何與龜島緣慳一面!

這個學年,接任訓育組的工作,終於有了這個因緣,可以藉著帶領高中學生參加成年禮活動,正式登島。行前舉辦協調會時,縣府民政課的官員還說四月七日要看氣象資料,再通知是否成行,我一直在默默祈禱:「可別讓我再次落空。」此刻,坐在宏棋號船上,顧不得波浪的起伏,在安頓好學生後,我還是離座登上上層甲板,看著漸漸變大的龜山島,心中呼喊著:「龜島,我來了。」

我們的船在島南邊龜尾的碼頭登岸,我踏上龜山島的關鍵時刻是九點四十一分。我校的隊伍是我們主任前導,我跟在後頭忙拍照。島上的一切樣樣都新鮮,我注意到有好一大片的臺灣百合,這在本島似乎不易見到。

整個成年禮中最重頭戲就是隊伍要循著階梯,登上島的最高點401高地,據說龜山島的海拔是398米,再加上人工設施有3米,故名。這段路有1706級的階梯,事前我覺得,不就是一直走樓梯嘛,算什麼呢?學期初連續四天帶學生校外教學爬跑馬古道,回來後只報銷一雙球鞋,腿也不怎麼痛,覺得自己體力尚佳。可是這回龜山島之行,可把我弄得頗狼狽。

在入口處,有一個桶子放了許多支竹竿,供人行進間可以打草驅蛇兼及當登山杖,事後想想,早知道我就該順手拿一根的。我走了大約300階,就覺得好喘,是昨晚看完晚自習才回家,今兒個趕早出門集合的疲憊嗎?人家是「孔雀東南飛,五里一徘徊」,我則是「龍喵登臺階,百階一停歇」,早就與我校主任與學生脫節了。

這麼地走走停停,只剩自己在後頭,承辦的嚕啦啦旅行社安放了不少打氣的標語,很能振奮精神。我一直注意著我前頭的特殊學校的校長及老師,他們帶著大約五位男女同學,這些比較遲緩的同學,幾次都停在路邊喘息,校長及老師不時的鼓勵,以要帶他們去吃麥當勞做誘因,激勵他們前進。有時校長爬在前面,仍要走回頭去拉拔學生,我看得汗顏,自己體力太差了。

終於,到了1600階左右,看到我校主任及學生正要下山,他們告訴我:「我們是這個梯次首先登上401高地的學校,已和縣長合影,可惜你沒拍到。」我說:「拍照無妨,你們先走,反正到終點後,就是下山,我隨後趕上就是。我笨鳥慢飛,我還是要堅持爬到終點。」如果說特殊學校小朋友都到了,我還不能到,就太遜了。

登頂的感覺很不錯,不過高處不勝寒,獵獵的風,吹得我帽子都快飛了。我請旁邊的人替我拍了幾張照片,接著進行我此行另一重要的工作,那就是測一下網路的訊號。此行我特地背來我的EeePC和網卡,那麼難能可貴來到龜山島,若不能在此發個訊息做記錄,枉費這一趟。我要在網誌上留一個記錄。

可惜,在401高地上,我的中華電信3G網卡雖有訊號,也能簽入。但就是無法傳送位元組。傳訊息的部分,要到隨後吃中餐時,我在山下的遊客中心處,才順利完成。(見「龜山島上網記錄」)

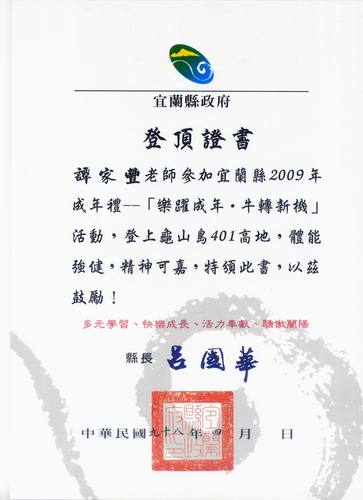

我校的師生已先回轉下山,為了怕事後被說是我沒有走到終點,我趁各校都走完後,留在最後,請旁邊的記者先生,替我和呂縣長合影(縣長此行陪伴我們,在終點處一一與各校留影,體力充沛。)。我那張登頂證書,可不是浪得虛名,我也是勤勤懇懇爬到底的,雖然是慢得太多了。

自成年禮活動回來,已經兩天了,兩腿還隱隱作痛,龜山島不容小覷呀!(98/4/10暫記)