[案例]

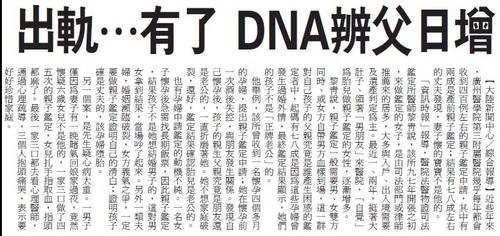

剪報來源:98/3/01聯合報A10

[辨正]

前文所引報紙倒數第二段:「女方義氣之爭,一定要做親子鑑定證明自己的清白;證明孩子是丈夫的,該孕婦墮胎。」其中「義氣之爭」應作「意氣之爭」。

[說明]

v:* {behavior:url(#default#VML);}

o:* {behavior:url(#default#VML);}

w:* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:表格內文;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:”Times New Roman”;

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;

mso-ansi-language:#0400;

mso-fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}

許慎《說文解字》,心部有:「意,志也。从心察言而知意也。从心从音。」於記切。

這個「意」字,是合體字,由「心」和「音」組合而成,許慎將字義解為「志也」;在《說文》同樣心部下的「志」字,許慎則解釋為:「志,意也。从心之聲。」,「意」與「志」互訓,今則兩字連用為「意志」一詞。我們可以由此得知:「意」是來自心中的聲音,心之所向,心中所想者即為意。

古人嘗認為「心」是人的主宰,人的意念在心中流轉,片刻不得停歇,可能起初心之所向在於近處,而後瞬間即飄至萬里,隨感官而變幻,天馬行空,不可抑遏。意念是如此地難以覺察,除非發為行動,旁人是難以捉摸的,但若付諸實施才能察意,可能為時已晚,故古人要求我們要誠其意、正其心,將問題弭於初動、戢於未然。

人活在世間,與外界互動,為了謀求個體之生存,也因為人有眼耳鼻舌身等五官,為了滿足五官,而產生了「六欲」。人的欲望無窮,時時刻刻「想要」(意)追求滿足,也因此意念一動,若未經適當的控制,則為了滿足欲望,可能就會有不當的行為發生。

某些「意氣」,出自於情緒,因為一時之氣,失去了清明的理智,衝動之下,匆促地做了決定。而後可能因為種種緣故,又拉不下臉面挽回,致鑄下大錯,例如「意氣用事」、「意氣之爭」。[1]

《說文》中解釋為:「

義,己之威義(儀)也。从我、羊。」宜寄切。段玉裁注解「義(儀)」是禮容[2]的意思。「義」是會意字,从「我」从「羊」。我是自己,羊有「美善」義,所以「自己所表現的美善」即為義。

現在我們一般所了解的「義」,指的是為所當為的「合宜的事情」,指的是「正道、正理」,人類固然是意欲滿足,但人之所以為人,就在於人性當中那個「善」念,他不只是有動物性的部分,人的道德感,神性的部分,使得我們願意拋棄欲念,追求形而上的「法則」,若因此而死節、殉難,亦在所不惜。歷史上不是有許多可歌可泣的「舍生取義」的事蹟嗎?孟子說:「居仁由義」,內懷仁心,行事遵循義理,每個人只要肯為,自己都可以做到美善的行為,無須外在要求。

「義」在我國傳統文化中占有重要地位,歷史及文學作品中對此歌頌贊揚不在少數,其中《水滸傳》大概是我們最耳熟能詳的作品了。在這部書中,特別凸顯了男性間的情誼和義氣。所謂「義氣」,指彰顯道義的氣概。北宋末年,皇帝昏聵,寵信權臣,小人當道,再加上遇到荒年,以致民不聊生。為了求生存,官逼民反的綠林好漢,自四面八方來到山東水泊,在頭領宋江的帶領下,打著「替天行道,劫貧濟富,仗義疏財,濟弱扶危」的旗號,風風火火為民伸張正義。

他們把聚會議事之處名為「忠義堂」,「立起『替天行道』杏黃旗。堂前柱上,立硃紅牌二面,各有金書七箇字,道是:『常懷貞烈常忠義,不愛資財不擾民』。……宋江當日大設筵宴,親捧兵符印信,頒布號令:『諸多大小兄弟,各各管領,悉宜遵守,毋得違誤,有傷義氣。如有故違不遵者,定依軍法治之,決不輕恕!』(見《水滸傳》71回)

這麼的氣魄,這般的豪情,著實讓千年以下的人著迷,一些不見容於主流社會的團會、組織,也效法梁山泊當年的精神,自認為是兄弟義氣,君不見一些逞勇鬥狠的分子,都以此相標榜嗎?事實上,他們所謂「ㄧˋ氣」,名為「義氣」,實為「意氣」。

「意氣」與「義氣」有何區別?我說,觀乎其起心動念,繼而察其所言所行。或許路見不平,仗劍而起,原出於一股「意氣」,但若無一絲仁心,未經靈明之智加以判斷,則其作為,未必正當,則無「義氣」矣。

前引新聞中,這位婦女也太絕決!因為不願被丈夫誣衊,決意做完DNA親子鑑定,爭取公道,事屬正當,站在義的角度,也還說得過去。只是檢查結果,既還其清白,僅為著一股難消的情緒使然而堅持墮胎,其結果卻是一條生命就此而毀,實在令人遺憾。這何有義氣?記者應為誤繕,若是心態上將之標榜為「義」,就太可怕了!我讀了此新聞,但感這位婦女是意氣用事而已。

附筆:

「意」與「義」,在國語中的讀音相同,常常有小朋友分不清楚。若懂保留了中原古音的閩南語,則易於分辨:「意」,閩南語音為[i],「義」字,閩南語音為[gi]。我們說「道義(gi)」、「義(gi)理」、「意(i)義(gi)」;我們說「意(i)愛」、「古意(i)」、「意(i)中人」。

[1] 「意氣」也有好的用法,解為「氣概」,如「意氣風發」、「意氣洋洋」。

[2] 說文段注:古者「威儀」字作「義」,今「仁義」字用之。儀者,度也,今「威儀」字用之。誼者,人所宜也。今「情誼」字用之。鄭司農(jiafeng按:鄭玄)注《周禮.肆師》:「古者書「儀」但為「義」,今時所謂「義」為「誼」。」是謂「義」為古文「威儀」字;「誼」為古文「仁義」字,故許各仍古訓。而訓「儀」為度,凡「儀象」、「儀匹」,引申於此,非威儀字也。古經轉寫既久,肴(淆)襍(雜)難辨,據鄭、許之言,可以知其義。「威」、「義(儀)」古分言之者,如北宮文子云:「有威而可畏,謂之威;有儀而可象者,謂之義。」《詩》言:「令義令色,無非無義是也。」威、義連文不分者,則隨處而是,但今無不作「儀」矣。義之本訓:「禮容各得其宜。」禮容得宜,則善矣,故〈文王〉、〈我將〉,毛傳皆曰:「義,善也。」引申之訓也。威儀出於己,故從「我」。董子曰:「仁者,人也;義者,我也。謂仁,必及人;義,必由中斷制也。」從「羊」者,與「善美」同意。

前引段注標點為jiafeng所加,段玉裁的注解中告訴我們幾件事:「義」字是「儀」的古寫,我們現在所謂的「仁義」,古本作「誼」。許慎依循原始用法解說字義。說文所說的「義(儀)」是「己之威儀」的意思。一個人自己要有威儀,必須行為合乎禮,舉止有度,能夠掌握得宜的,就很完美。