時間:104年1月28日

地點:光復國小

課程:MOXA心靈導師兩年研習_寒假課程(104.1.28~30)

課程主題:【同理心】開啟和孩子/家長溝通之門

講師:黃柏嘉老師(心理諮商師,阿德勒心理學派講師)

說明:紫色字體是上課筆記,黑色字體是自己整理過的想法或統整筆記

……………………………………………………………………………………

我常觀察,演講一開始總會講一些「開場白」,講師用什麼主題開場,讓聽眾跟演講主題產生什麼連結,是很有趣的。

柏嘉老師從他的專業養成背景說起,感謝小學四年級的老師及吉靜嫻老師給他舞台,讓他可以站在台上。準備演講時,原本想著要怎麼做到最好讓他有些焦慮,因為只要有「好」就有比較,後來他轉個心念,回到自己本身,想想自己能提供什麼?能幫助我們什麼?用自己的經驗來幫助我們應該就是對我們最實際且有效的。目前他擔任家暴的加害者輔導(非自願性輔導),因此對於如何打開「不配合的個案」的心門,有些經驗。

[@more@]

●輔導的開始,就是「建立關係」。

●用「同理」較能說出他們願意聽的話,才能開始輔導。(也可用於家長、孩子身上)

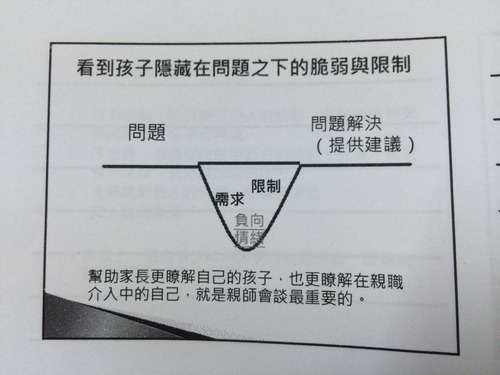

●處理一個問題要看「系統」,看這個問題怎樣被形成?

也就是看到一個錯誤行為,要從他的家庭背景、生活型態、童年經驗去瞭解他,阿德勒強調「家庭的合作」。在進行孩子的輔導時,很難忽略掉跟家長「合作」的那一塊,否則輔導只是如同止痛劑或是進入急診室,無法中止加害人的循環。

我們常常在教育現場看到孩子們的「錯誤行為」,追根究柢是家庭養成的問題,但從教育的角度如果想要孩子有所改變,就需尋求孩子主要照顧者的合作,而「同理心」便可打開與家長的溝通之門。(當然也包含孩子的)

想想以下的問題:

1.當初是怎樣的動機讓你決定成為老師?

2.你覺得能夠支持你繼續擔任教師的動力或回報是什麼?

3.從你開始教書以來,你覺得快樂是越來越多?還是越來越少?

4.如果滿分是10分,「私人生活」、「教學」、「與學生互動」,你會怎麼分配?分配比重時,你遭遇到怎樣的兩難與困境?

柏嘉老師讓我們兩三位成一小組討論第2及第3點。第2點,許多人談到孩子的成長與進步等等,也有人提到薪水報酬。關於報酬,柏嘉老師提出一個「切點」的概念…..(圖略)

意思大約是,在一個「收入」與「快樂的程度」成《等比上升》的線性圖裡,收入到一個階段,在快樂的程度上可能就不會有相對的成長,而呈現平穩的折線,那個轉折點稱為「切點」。

對於「教師」這個職業,豐厚的報酬一開始可能是讓你快樂、支持下去的動力,但其實到了切點之後,快樂的程度也不會增加多少,如果沒有開始看到「內在價值」,很有可能快樂指數只會往下掉了….

因此,教師如何增加與他人的連結,透過助人也滋養自己,提升教師的內在價值,我們可以從「同理心」著手。

同理心不是技巧,是一種看待事情的態度,看別人的角度。可以用「對方的角度」來看這個事情,或看看「怎麼樣可以更好」?而不是我告訴你怎樣更好?同理不是單向的。

同理心是瞭解與回應他人獨特經驗的能力

同理心有三個重點:「瞭解」、「回應」、「他人的獨特經驗」。

一、瞭解

●對於生命經驗接近的人,我們較容易了解。

●同理心就是要開始瞭解「不同生命經驗」的人

●不停的反思,是真的瞭解?或是我以為我瞭解他?

二、回應

●怎麼讓對方知道你聽進去了?這比較難。(如何讓他知道你懂)

●同理不是聽到、不是聽懂、而是要能貼近對方的心情。(ex:夫妻對話)

三、他人的獨特經驗

●我們常高估了某人能做某些事的能力(ex:台大博士生畢業後想投入咖啡拉花領域)

●如何理解,而不要勸告。

●事實上,我們對於情境的理解是有困難的。

●不懂不是代表這個決定不好,不能體會也不代表這個情緒不是真的。(ex:某外遇女子的例子,如何深入她的兩難?)

●如何開放自己的心,深入她的狀態,不要勸告,不要給建議。

在諮商的過程裡,柏嘉老師問我們:「你相信有真相」嗎?

他說:越相信「真相」,或所謂有「好」的價值,進入他人的獨特經驗越困難。(ex:2夫1妻的家庭)

偏見在於你的不瞭解。個案希望的是,有一個人可以聽我的心情。

助人者是「幫助你想得更清楚」,而不是「幫你做決定」。

阿德勒相信,改變來自於「內在」。(ex:飆車的例子)

同理是不容易的,當你心裡能夠同理對方心裡有10種不同的聲音之後,你就會放慢腳步,更謹慎的思考。(進入他的獨特經驗)

……………………………………………………………………….

柏嘉老師提供幾個他常用的幾個同理的句子

●你會這樣做,你一定有你的道理…..

●是什麼讓你支撐著,能夠吃這些苦。(退讓的人,不是代表錯的那一方,而是代表更愛這個家的。)

●我知道你在那個當下,做了你覺得對孩子最好的決定。

……………………………………………………………………..

在同理時,可以利用「太極圖形」的概念幫助我們與個案建立連結。太極的圖形就是「從白中看黑,從黑中看白」。

白中看黑,就是檢視你自己心中等同的黑暗。(探索類似的經驗情緒)也許他的特殊經驗我們沒經歷過,但搜尋自我的人生經歷,去體會那樣的情緒。

黑中看白,就是在個案的種種錯誤行為中,看到他內心良善的一個白點。也許沒有很多,但只要提出來就能讓他思考,找到一個理由,不讓他再繼續錯誤行為。

帶個案去瞭解什麼是「情緒感受」與「情緒行為」。

心中有太極,便能跟他建立起連結,雙方也能透過交流形成一個圓融的圖案。

讓一個個案變完整,是輔導的目標,而不是黑變白、白變黑。「好」與「壞」是依據個人的生命經歷有不同的理解與詮釋,因此也沒有絕對。

………………………………………………………………………………

當面對差異時,同理有四個層次:「理解」→「尊重」→「接納」→「喜愛」。

理解,就是認識對方的想法,例如陌生人做是沒關係的。

尊重,也許自己的朋友做是可以。

接納,就算是自己的家人做也同意。

喜愛,連自己也會去做的事或想法。

………………………………………………………………………………

同理,從理解開始,理解太少就會產生偏見。只能隨時提醒自己,避免用一個族群來分類一個人,誤入偏見。(影片1:一個父親參加女兒的同志婚禮。影片2:在一起54年的男同志伴侶)

理解是很困難的,助人者可透過自己的求助經驗,或是與他人對談,去體會自己被怎樣對待感覺被瞭解?對方怎麼回應,心裡覺得不被瞭解。

「知道」跟「做到」是有差異的。這時柏嘉老師帶領我們玩一個「雙手交握」的遊戲,查看自己的哪隻手的拇指在上面。如果要改成另一隻手在上面,就需要集中精神去做。 雖也可以做得到,但速度加快的話,就容易犯錯。如果不要犯錯,就要:1.多練習。2.做慢一點。

類推到同理的技巧也是如此,我們常用我們的習慣直覺反應,現在有了新觀念、新技巧,要使用時就要多練習,而且急的時候,就很容易失誤。一般的情況,我們比較容易做,但複雜度變高了,就變成難做了。

這不是指要拋棄舊習慣,而是從經驗中,長出自己的風格,相信自己的直覺。

………………………………………………………………………..

《Q&A》

●Q1:在同理的過程中我們容易產生跟個案一樣的情緒反應,也會擔心個案的情境,這樣的擔心如何抽離?

A:先停下來,想一想擔心的來源是什麼?擔心有兩種:一種是客觀的擔心,例如他的人身安全,那是人之常情。另一種擔心,是屬於諮商者個人的議題,也許是個人的是非價值判斷,未處理好的生命課題,也許是助人的期待等。第二種就要避免。

在同理裡,應該也有與對方相同的感受。(哪怕只有部分)

如果你感覺他在對面,你就會更想瞭解他。

如果你感覺他在旁邊,你就會想跟他一起商量。

同理是個能力,能進得去,也能出得來。

●Q2:「同理心」與「同情」有什麼不同?

同理心,能與他人連結,感覺是「在一起」;同情,會失去與他人的連結,也感覺有「地位的高低」。

同理心是feeling with people (短片:The Power of Empathy)

同理心是

1.接受觀點

2.不批評

3.先認識他的情緒

4.與人感同身受

不要試者給出「一線希望」(「至少你有….」的句型要少用)

回應很少能讓事情變好轉,讓事情好轉的,通常是「與人的連結」。

同情心,可能包含了某些焦慮。(ex:希望朋友趕快好起來,是為了讓自己也比較好過。)但越急,可能讓他待得越久。

●Q3:同理是否反而造成孩子得到被注意的錯誤目標?

要注意哪部分,是問題行為或是行為問題。

個案工作不一定是最快最好的方式,有些孩子需要,有些可能在班級處理就好,相信老師的直覺。

●Q4:什麼時候是切入「建議」的時機?

我的「建議」是「風涼話」或是「能讓他想一想」?取決於你跟他的連結。

你跟人的連結,才是療效的來源。帶個案去瞭解,什麼是「情緒感受」跟「情緒行為」。我們有可能氣到想殺人,但除了捏他的脖子,我們有沒有其他可能,做些什麼事?

沒瞭解他以前,都不叫做溝通。能夠進去,你的影響力就多了。找到你與對方的相同之處,是溝通成功的關鍵。

………………………………………………………………………………………

文章:《這位老師設計一個20分鐘的釣魚遊戲,卻改變了學生一整年!》(商周)

這篇文章的老師,坐在孩子的椅子上,去思考他受到如何的對待。故事裡的弗雷迪雖有先天的限制,但為了心愛的老師,他願意用盡最大的力氣去合作。老師有時候給的一分關愛,卻能得到孩子十分的回報,因為你已經與他建立連結。

這也是阿德勒說的:如果你想瞭解一個人,就要先站在他的處境,人,是鑲嵌在情境中的。我們帶了什麼樣的世界觀跟邏輯,就會影響你怎樣去看待、解釋孩子的行為。

最後,柏嘉老師講了自己與哥哥的故事……(超精彩,怕涉及隱私不便公開,但應該親耳聽聽柏嘉老師怎麼說。)

我們人都會有社會興趣,能夠找到自己的位置,就能安身立命。

而你也要幫孩子找到一個位置站。不要想像所有的孩子都因你而不同,但也許你一年能影響五個小孩,那就很好了。去做,不要想著完美。有時候想著完美反而會裹足不前。

阿德勒提供兩個觀點去認識一個人(一個人的生活型態):1.虛構的目標。2.私有邏輯。

………………………………………………………………………………………….

後記:這是柏嘉老師第一天的的課程,談到「同理」與「溝通」的基本概念。柏嘉老師的課程比這篇紀錄精彩十倍,如果對演講內容有興趣的朋友,可以參加2月9日10日兩天在宜蘭的研習。(目前全國教師進修網維修中,2月6日開始才可報名。)

(連結:大圖)

(連結:大圖)