時間:106年7月21日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………..

《你怎麼想很重要?》

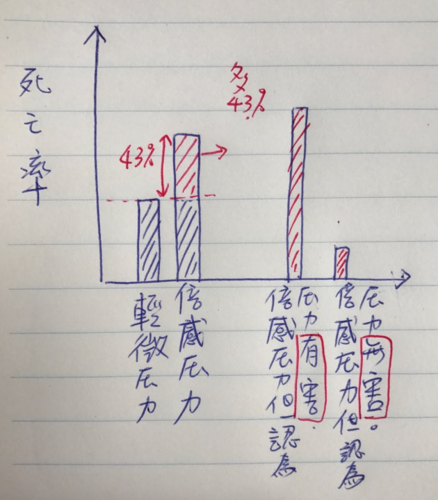

《讓壓力成為你的朋友》

(透過助人或關心別人等社會性的連結,壓力對你造成的致死率是零)

Q1:你最近兩週,是否感覺有輕微壓力?還是備感壓力?

(如果你的回答是備感壓力…)

Q2:在你的觀念裡,壓力是有害的還是無害的?

提高致死率不是壓力本身,而是解讀壓力有害或無害的想法。

[@more@]

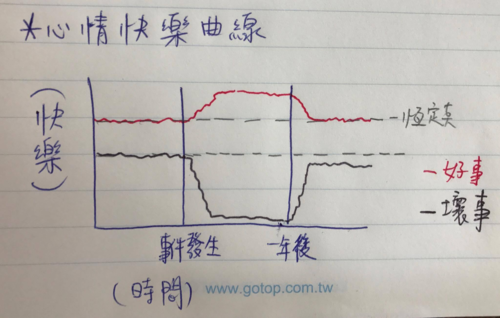

《個人的快樂程度,不一定與他們所經驗到的事件有關》

心理學研究發現,每個人的快樂程度都有一個先天的「恆定點」

人們會設法調整心境,重回這個恆定點。

恆定點有50%靠基因決定,10%靠外在一般條件,其他40%則是我們可以自己決定的。

快樂跟好壞事件的關聯性小,跟習慣的關聯性高。

通常在一年後,快樂指數會回到恆定點。

什麼「習慣」能提高快樂的平均值(恆定點)?

1.運動的習慣

2.常笑(表情決定心情)

3.花錢(花在在意的人身上,分享讓你更快樂)

花錢去買「經驗」,會比購買物品更快樂。例如:旅遊、創造跟家人相處的時光

好的經驗,越陳越香

正面的回憶,會被美化。買物品,就只會逐漸崩壞。

快樂不是在達成的那一步,而是在逐漸走向目標的過程。

[鼓勵]

我們每一個人在跟別人相處的時候,都在產生影響力。

儘管我們都不完美,但總是會有時刻,你會為自己掌聲。

某些問題好像只能適應,無法解決。

看到孩子的亮點,而不是他的缺陷。

「鏡頭對焦在學生的亮點,就會有不同的風景出現。」

(原子老師:一個孩子在專注投球的表情如果被攝影下來,他會被肯定。但任課老師卻只能有機會看到他在教室的搗蛋。)

以攝影為例,取景如同搭舞台,構圖是提供一個機會。

越親近的人,可能越難服敬對方。

《感受一下不同的語言帶給你的感覺》

~~練習~~

現在請你把眼睛閉起來。

老師說:不對、不行、不可以、這樣不行……..(重複)

討論:(現在你有什麼感覺?)(有壓力、不舒服、不然怎麼樣才對?……)

我在進行的過程,覺得一開始會有反抗,但是到了後半段,會真的覺得我不好。

再把眼睛閉起來

老師說:好、對、可以、這樣不行、謝謝你、沒問題……..(重複)

討論:(現在你有什麼感覺?)

《否定或稱讚》

「互動」這件事就像營養劑

1.給太多,無法承受。

2.要均衡

3.指正跟要求不是不好,老師(父母)的職責就是設限。

《什麼樣的鼓勵會讓對方有滋養,或讓對方覺得被控制?》

需要我們之間的情感做基礎(之間的連結)。

如果平時疏遠,突然稱讚,對方可能會覺得不舒服。覺得對方有操控意圖……

常說就好…….(鼓勵的話語說的人需要練習,接收的人也需要習慣。)

我們常會覺得邏輯後果很難設,有時候後果很像在警告、威脅、處罰。

對方會覺得威脅恐嚇或是後果,不同之處也在於「彼此的關係」

邏輯後果與自然後果,常常只能用在孩子的錯誤行為目標在「引起注意」階段,如果已經進行到爭奪權利或報復,常常會讓對方覺得在威脅。

「如果沒有寫完習作,不能下課」………因果論

「如果想下課,我們就需要合作,完成就能下課」……..目的論

因果論和目的論最大的差別在於「中間的空間和彈性」

因果論….比較絕對

目的論……比較有彈性,也願意納入其他可能

《弗雷迪的故事》

老師坐在弗雷迪的位子上,決定要讓過動的弗雷迪參與教學觀摩。這個決定讓弗雷迪努力的壓抑自己的衝動,因為他知道老師接受他。

一個人的歸屬感在於「我是不是對別人有貢獻」

從「我要做什麼」到「他需要什麼?」

當你在輔導學生時,你不知道你要做什麼時?問自己,怎麼做才能讓他覺得跟你同在?

需要知識?鼓勵?或是惜惜(支持)

可以問他:「我現在可以為你做什麼?」

面對孩子的堅持,家長是否必須讓步?

他「需要」什麼?不是「想要」什麼?

…………………………………………………………………………………………………………..

下午課程~

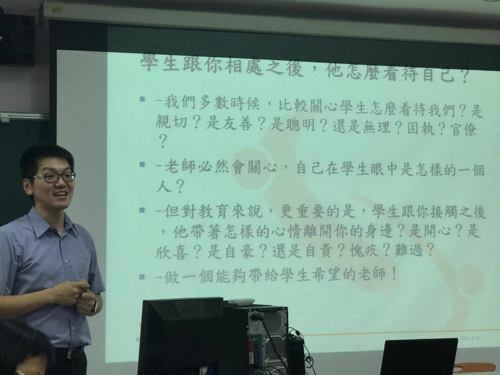

《學生跟你相處之後,他怎麼看待自己?》

親子相處,有時候照顧者越好,卻讓孩子覺得越無能。

→我要讓他覺得自己很好,而不是讓他覺得我很好。

老師找家長來討論孩子的行為,重點是在了解孩子在家裏的狀況,而不是告狀。

老師跟家長討論完後,老師可以先說,自己在教室現場試試看,如果有效,再邀請家長一起做。

《親師會談模擬》

師:我有一個困難,希望你(家長)能幫忙我。(不講孩子有什麼「問題」)

我希望能在這個班,讓OO更快樂、更融入,讓OO對數學有興趣。

(如果講他很調皮,家長的耳朵就關起來。)

分析不寫功課是他的知識背景不好?還是貪玩?

(如果孩子某個能力學不會,家長可能覺得不需要教的,或是他不會教)

家長需要的不是罪惡感,而是讓他覺得自己是個愛孩子,有能力的家長。

→家長帶著什麼樣的心情離開?

我看到你用不同的方式來愛孩子。你在工作上很用心,也是愛這個家。

問題出在哪裡,就在那裡解決這個問題。

所以學生在學校出現的問題行為,老師要在學校解決,而不是請家長帶回去處理。

孩子會分享心事給他認為想聽的人

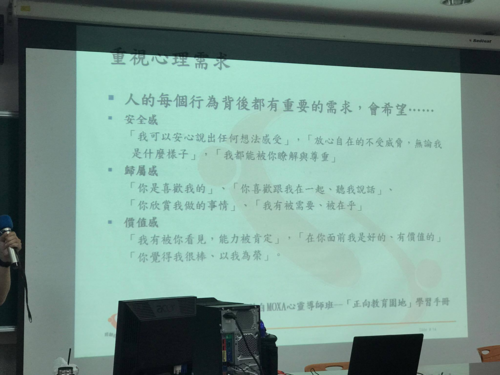

《重視心理需求》

[討論]

1.自己在成長過程中,或目前生活中曾接受到的鼓勵。

2.這個鼓勵是誰所給予的?

3.這些鼓勵,對自己有哪些影響?

………………………………………………………………………

我的故事

小時候,我是個不起眼的孩子。但記得在國小三年級,班上的老師讓一些學生上台唱歌,記得班上一個我喜歡的男生上台演唱了「相思好比小螞蟻」(好聽),輪到我上台,現在已經忘了是哪首歌,我記得老師說我唱的不錯,很有「颱風」。我知道老師是稱讚的意思,但不知道颱風是什麼意思?後來搞清楚是「台風」,在台上能穩定,不怯場,眼神能關照聽眾的意思。心裡覺得很開心,我覺得大家看我的眼神都不同了。

高年級的時候,轉學了,來到一所大學校,代表班上參加校內的演說比賽,但在台上竟然忘詞,腦袋一片空白,當然也就沒有得名,羞愧又自責的哭了。那時候有一個實習老師,買了冰棒送給班上得名的孩子,雖然我沒有得名他還是給了我,到現在我還記得那支冰棒是黃色的,有沒有吃掉已經忘記,但是心裡暖暖的感受是這麼真實。

儘管這兩段上台的經驗一個是好的,一個是不好的,但是目前我對於上台不至於太害怕,也能勇於表達,我學習到台上的態度要如何,也學習到要充分準備才上台,就算失敗了也沒有關係,會有人陪伴在我身旁。

……………………………………………………………………….

鼓勵不是技巧,比較像是一種態度跟生活方式。

A學員的故事……..小時候被叫上台罰站,台下都是親戚的小孩。對於自己的缺陷覺得不足,但琴法老師給予肯定,心裡覺得感動又感謝。

B學員的故事…….小時候很用心的畫了一張圖畫,但老師只是隨手一放,心裡總是覺得不如人….但後來找到愛自己與肯定自己。

通常在諮商室,諮商師的鼓勵,很難進入他的內心。

1.他會歸因於心理師本來就要講這個話。

2.你懂什麼?(你又沒有看到我另外一面)

但是老師的鼓勵,孩子是比較能接收到。(沒有人比你有資格去影響一個孩子)

老師創造了「改變」

諮商師在輔導個案,或是老師在輔導學生的過程,也許會遇到失敗或沒辦法拉回來的孩子,這時候請告訴自己,這次沒有拉到你,但這些經驗都會化成我的養分,我會在明年拉住另一個孩子。

不要失了對自己的信心