時間:106年7月20日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………………….

上午課程~

[鼓勵] 看見自己與孩子的亮點

《柏嘉老師分享抉擇是否放棄高薪當家庭主夫的故事》

如果你很勇敢去做一件冒險的事,心裡不覺得害怕,那是笨。勇氣必須是帶著恐懼前進的。

[@more@]

當你在做一個困難的有點風險的決定,考量的不是做這件事會不會成,而是成功或失敗後,誰會在你身邊。

一個人敢冒險,是他知道他最後不是一個人。

《學員分享老公的盆栽的故事》給孩子一個被你叫過來,卻不是挨罵的理由。

《阿德勒的核心概念》

以一艘航行在海上的船為例~

目的論:如同船行進航行的路線圖、目的地。

整體觀(環境):船所存在的海象(天氣風力如何?)

自卑與超越:動力(多強?)

《自卑與超越》

自卑:當看到別人的好表現,心裡有不如人的感受,覺得不太舒服,怪怪的感覺。feel 「-」(減)

(這時心裡會產生動力,想要化解這種不舒服感。而每個人採取的方式不同,可能會拆他的台、加強自己、否定他…….這些讓自己感覺好受一點的方法,不一定是好的解決方法。)

超越:我對這件事的解釋(回應),讓自己不難受的方法。feel 「+」(加)

《一個刺蝟小孩的故事》

不是搶走他的刀子,而是讓他覺得在這個環境,他不需要刀子。

問題行為不是「被解決」,而是他覺得沒有必要。

提問:當我們是一個支持性的團體,是否就不會讓他覺得自卑?

A:在一個充滿溫暖的環境下,未必不會產生不好的感受。

提問:有孩子在家裡與安親班的情緒穩定度高,但是在學校卻容易爆發…..

A:在我們的想像,一個孩子,可能原本是正常的,但在承受某些壓力之下,需要「爆發」後才會恢復正常。不是這樣的,一個孩子在班親班承受壓力,在學校有錯誤行為,是表示在這個環境比較允許一個孩子「完整」。(每個人都有不同的面向)

情緒就像一個小孩,你不會讓一個小孩開車,也不會把他關在後車廂藏起來。有時候我們需要一輩子的時間來「安頓」它。

《怎樣說「不」比較得體》

家庭會議時,面對孩子不同意不配合,家長可引導的是:

1.能否說清楚不同意的理由?

2.如何在別人的堅持與自己的堅持中間取得共識?(談判)

3.一起來動腦,怎樣才是對「你」,對「這個家」最好?

4.刺激他們的思考,而不是要求他們服從。

取得共識不能再帶著情緒的當下,人在情緒裡想事情常會是比較極端的。

「尊重」代表了妥協與退讓

給孩子拒絕的權力,不是完全依著孩子說不要的決定。

在過程中,先看孩子有無評估後果的能力。

提醒:設邏輯後果時,沒有好的關係,就沒有管教。(先有正向→才有管教)

有沒有尊重情境的需求。

《孩子的性教育議題》

教孩子對性說「不」,也要教他什麼時候說「要」。

我們需要時間來想一想,我要不要?沒有什麼可以勉強你說不要。

無知會帶來不好的結果,不是性經驗。

《援交的女高中生的故事》

………………………………………………………………………………………………..

下午~

《腹式呼吸的放鬆練習》

《從因果論與走到目的論》

因果論:因為如何……所以才會…..(例如:這個學生會有罵髒話的行為,是因為他來自一個父親討債的家庭環境)

目的論:因為我想要……所以我要……(例:孩子罵髒話,是因為他想要追求某種感覺)

通常「原因」是無法改變的,是個框架。

因果論可以很好解釋他的行為,但很難指出下一步該怎麼做?

目的論可以看到助人關係中,機會跟可能性

《罵髒話的小孩在學校攻擊同學的諮商對話》

1.你覺得爸爸怎麼樣?(別人都怕他….很帥)

2.爸爸管教你怎麼樣?(他從沒打過我)

3.你說爸爸沒打過你,你眼中的爸爸怎麼樣?(他沒打過我,不過我知道他忍得很難過,我曾偷錢被他發現,他原本要打我,不過舉起的拳頭硬生生收起來。)

4.你覺得收拳頭容易還是伸拳頭容易?有能力為了愛的人收起拳頭…….我猜你愛爸爸……

(重新定義爸爸對他的影響)

《軟性決定論》

影片:《離婚是世上最美妙的事》

https://youtube.com/watch?v=nDGX_bvop-Y

從另一個觀點來看「離婚」這件事

兒童繪畫(父母離異的小孩的圖畫)

影片:《我明天還在咳嗽啦!甲哇請假啦!》

《練習》以影片為例,用這個孩子的角度完成以下句子…….他的「私有邏輯」可能是?

1.我是……

2.別人是…….

3.這個世界是……

4.所以我要………

我寫「我是一個不愛讀書的小孩,媽媽硬要我去讀,這個世界怎麼都不聽話?所以我要生病,就不用讀書」」

《討論》找一位學員討論想人所寫的句子

學員寫:「我不愛讀書,別人都會主動關心小孩,這個世界會關心生病的人,所以我要生病,就不用讀書」」

(不同的人在解讀一樣的影片也會有不同的詮釋,在諮商時就需要透過更多的提問來了解孩子真正的私有邏輯。可能會問:媽媽怎麼樣啊?你生病的時候媽媽怎麼樣啊…..)

自我省思:自己在處理孩子的糾紛時,常常只做半套。我只同理告狀孩子,但沒有後續的處理。

曾有個孩子來告狀A同學丟他的筆,因忙著,只回應他:「你一定很生氣」就請他先回去。過了一會,他跑來問說:「老師你有叫A來嗎?」

上一屆的孩子發現老師不會積極處罰讓他們不高興的人,會跑去辦公室告狀……

老師可以在互動中,改變他的私有邏輯。

我是不受歡迎的→我是除了XX老師之外不受歡迎的→找到例外

《早年經驗》

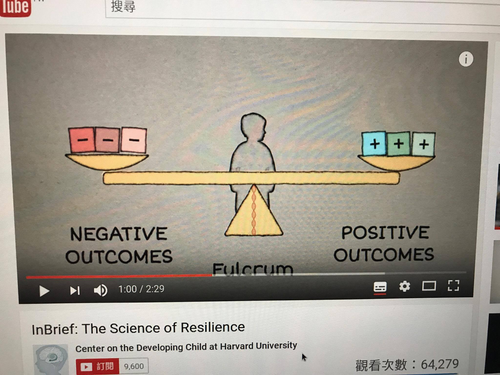

What is Resilience? (什麼是復原力?)

復原力是個人特質與環境高度互動中的結果

復原力是經年累月發展而來

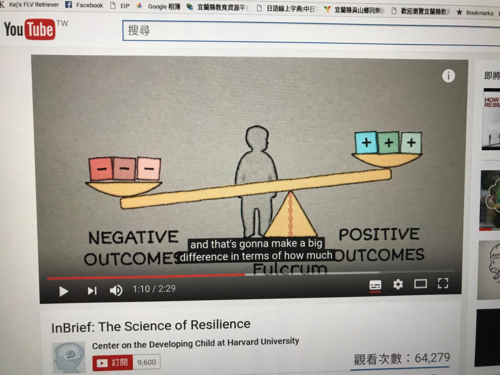

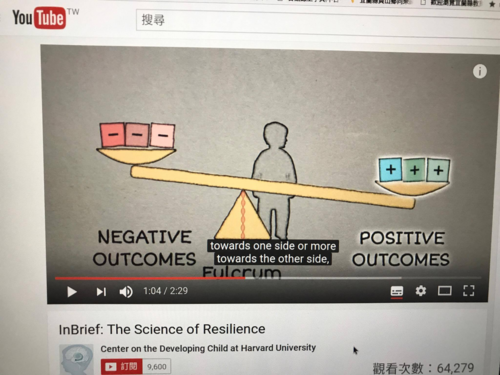

一個人的成長經歷,可能有正面或負面的經驗感受,面對這些事件,「經驗」會改變支點的位置。

支點向右,對於負面的事件感受會特別敏感。

支點向左,對於發生了壞事,對於心情的影響也較低。

什麼移動了支點?

創造一個可以改變支點的人

使用「回應式互動」–個別會談時聽懂他的話,他的情緒。

在他對自我的認識裡,自己是不是個好孩子?我值不值得?(看見有人真心在乎我)

《參考影片》

什麼是復原力

復原力的科學

《孩子的安全距離因孩子的年齡而不同》

國小可能是在面前,國中也許隔個桌子,高中也許是隔個房間。用他們能接受的距離來互動,比較不會讓他們覺得有壓迫感。

《今日心得》

教師是一個常會面對各種狀況,常有挫折感的工作,所以需要有「復原力」。

感謝在孩子的青春期讓我遇到阿德勒,面對孩子的挑戰能冷靜以對,也能找到一些策略回應。