時間:106年7月19日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:鮑順聰老師(建國中學輔導老師、阿德勒心理學講師)。

黃柏嘉老師(心理諮商師,阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………………..

《兩位老師對課程的期待》

鮑老師

《Play , Learn and Grow Together 》

如何讓學習不挫折?要用「心」去學習,不是只用腦去學習。

什麼是「學會了」,是能說出還是能做出?

「學會了」是能夠實踐在自己的生活裡,讓自己的生活改善。

就連阿德勒的說法也有可能因「人」不同,或因他「年紀」的增長而不同,但核心思想不變。

有人說看了30遍,才開始有感覺。

家庭會議開始時要讓孩子有「好的感覺」。大部分孩子會喜歡開,因為第一次有權力,第一次有貢獻。

阿德勒強調「整體」,人與他人,身與心。 「指月」,重點在「月」,而非「手指」。

柏嘉老師對進階班的期待~

1.這個研習會帶領活動、省思與提問。

2.從你的角度如何解釋?自己是否有答案?

3.知識與熱情的影響與撞擊

4.目的:提升專業與分享力。(不要只相信你只有一條路可以愛孩子,換個角色、方法也可以。)「你願意相信你有多少可能性?」(也許你最終證明你不行,但你會沒有遺憾我沒有放棄去試。)

………………………………………………………………………

[@more@]《遊戲—找到自己》

先接寫句子,寫在便利貼。

1.我是…….(姓名)

2.我小時候……(是個怎樣的人?….自由發揮)

3.我老了以後……(自由發揮)

4.所以我要……(現在要做什麼?)

跟A學員互相介紹,盡可能問些細節。(5分鐘)

跟A學員角色互換,帶著新角色去尋找B學員。並跟B學員介紹你是A學員。(5分鐘換)

在群體裡,不斷帶著新角色去跟新學員自我介紹,直到「找到自己」,就可以坐下。

……………………………………………………………………….

遊戲過程你發現什麼~

有的學員很投入在當下享受交流的樂趣,有的學員卻一直很想認識「真實的他」……..

鮑老師:對於一個人特質的over-use(過度使用)跟under-use(培養不足),都可能會影響其性格的發展。外顯的「特質」是可以修正的,但內在的「本質」是好的。

(有學員提到,有人寫小時候乖巧懂事,尤其是女生,很想知道是否都是如此?這個提問讓我印象深刻,因為有學員馬上提出小時候也會帶領同學做壞事,但覺察再大一點就變了…)

黃老師:一個人如果能接受自己不同的樣貌,也比較能看到別人的不同面向。(完整性)

一個人要努力的讓自己完整,也就能用比較「多元」的樣貌來看自己與別人。

《活出生命的寬度》

終其一生,人在追求的,不是高下,不是輸贏,是把自己人生的範圍走的更廣、更開放。

學員:真積力久則入 修復自己、成就別人

…………………………………………………………………………

下午課程~

健身活動後….

在鍛鍊自己的身體之後,有時候覺察反而是腦袋很僵化,總是用固定的模式體會流動的人生。

影片《讓阿德勒治療你的玻璃心》

囧星人的推薦書:「被討厭的勇氣」、「你真的有被討厭的勇氣嗎」、「所有煩惱都是人際關係的煩惱」、「阿德勒心理學講義」

這是網路上有人推薦阿德勒的書與思想,如果是你的話,你會如何跟別人介紹阿德勒最重要的

三個觀點?

童年回憶、課題分離、目的論、自卑與超越、家庭星座、軟性決定論、社會情懷………

阿德勒主張「童年記憶」,跟佛洛伊德的「童年經驗」不同。

<諮商個案>用疏離感維護優越感的男孩

小六男生,每天遲到,從不交作業,與同學相處不睦。

Q1家裡有什麼人?

(有阿嬤、弟弟和爸爸)

Q2誰照顧你的生活?

(阿嬤,爸爸開計程車,很晚才回來。我幫忙照顧弟弟,餵他吃飯。)

Q3媽媽呢?

(離開了)

Q4多久的事?

(四年級)

Q5爸爸幾點回家你知道嗎?

(………………)

[鼓勵]:

你有聽爸爸的話,又會幫忙阿嬤顧弟弟,你是這麼一個好孩子,有誰知道?(孩子哭了…)

我現在知道了,你很負責任當哥哥,我相信你也會很負責當個好學生。(之後沒有遲到…)

小結:沒有感受的教育稱不上教育

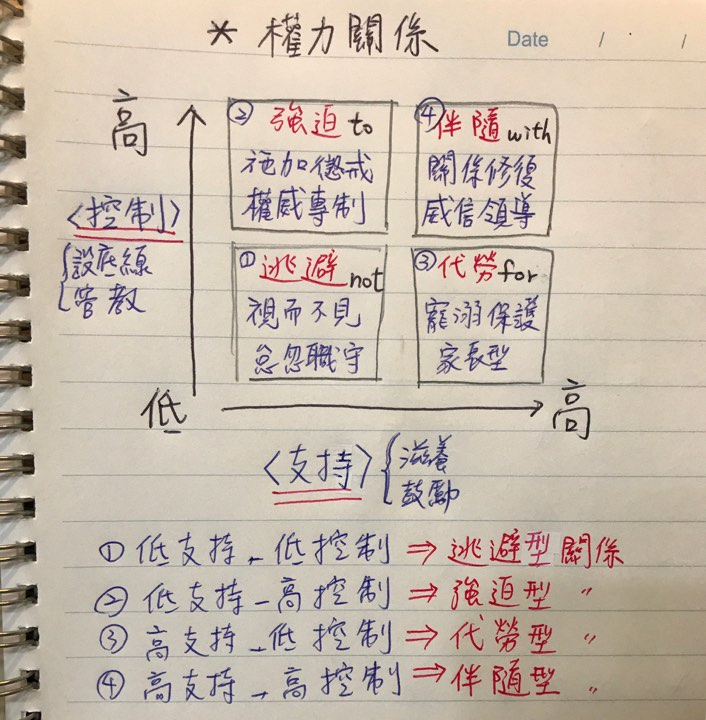

從「強迫型」到「伴隨型」,是在於給彼此的空間與選擇性。

一個規則下,每個人是否有空間長成自己的樣子?(規則下的彈性)

要求伴隨著信任

鮑師:父母還是可以有期許,但也要高滋養(高支持)。降低大人的人為干擾,誘發孩子創造力與追求優越的天性,唯一要誘導的是往社會有用的方向即可。

黃師:設計一個「略高於」孩子能力的目標。特殊教育是設計一個適合孩子學習的教材,不是難度低的教材。(降低難度不等於特教)

鮑師:我們可以思考以下問題

1.運用權威、懲罰、或獎賞等傳統管教方式,可能產生什麼問題?我們還有什麼選擇?

2.以大人為標準為中心,或以讀書考試為中心的教育,與以學生需求與發展為優先、以培養社會情懷為優先的教育,差別何在?

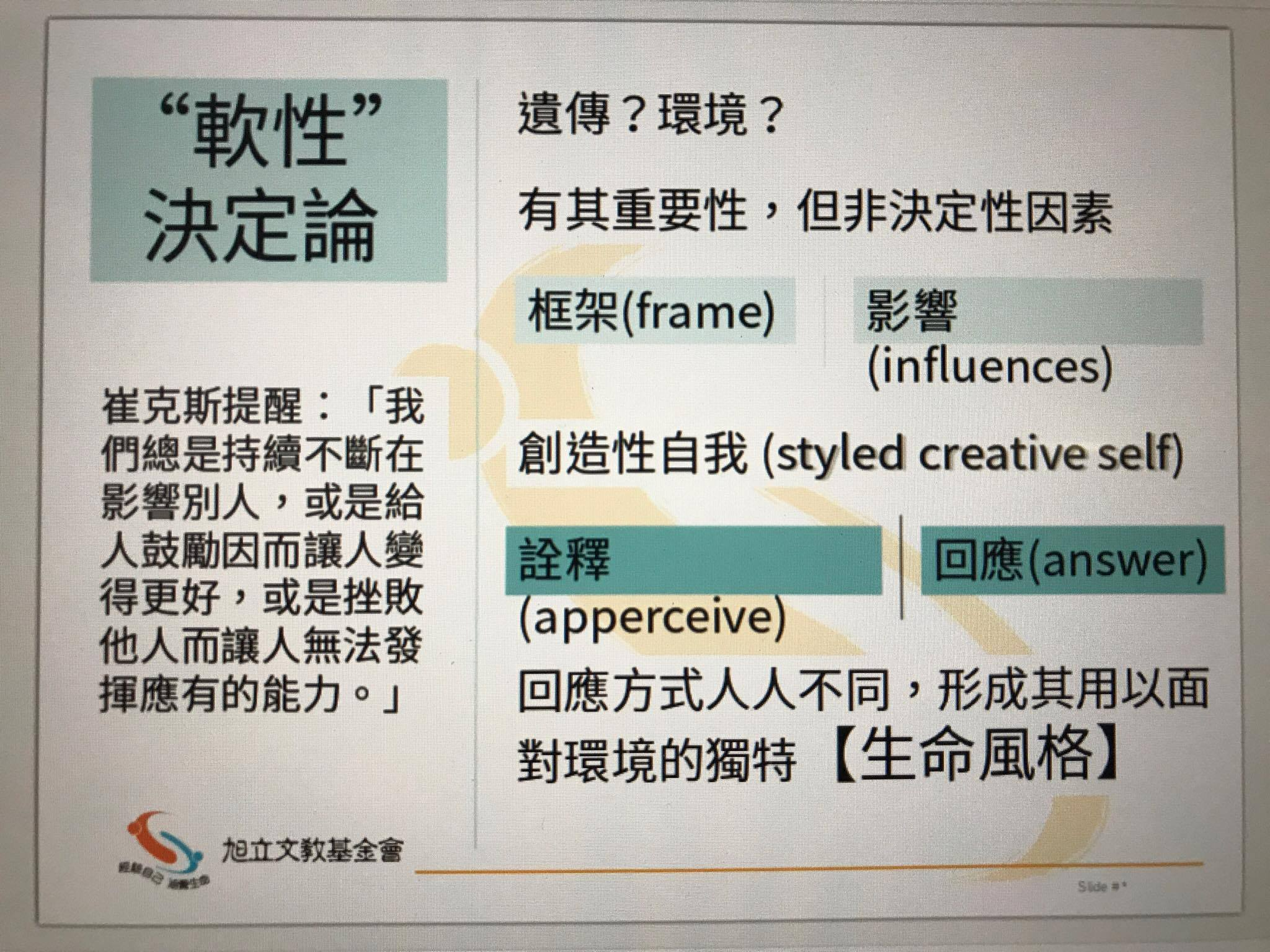

行為決定於遺傳?還是環境?

其實都有其重要性,也均非決定性因素。

回應方式人人不同,形成其用以面對環境的獨特生命風格!

盡量不要問「為什麼?」可以多問「是什麼?」

1.因果決定論:是客觀決定的

2.虛構目的論:主觀設定的

讓父母回到自己的直覺

在得與失之間,找到平衡點,也要承諾結果。

黃師:

影片<馬達加斯加暴走企鵝>「章魚哥vs企鵝」:章魚哥認定了自己的地位被企鵝搶走,而鬱鬱寡歡,沒人喜愛,因而將怨恨投注在企鵝身上…….可是企鵝渾然不覺。

有些人覺得自己的人生會發生一樣的劇情,章魚哥認定了自己的東西被搶走,但不是事實。

愛發脾氣的人,是愛把別人做的事,解釋為針對自己的人。

短片《武術教練的鼓勵》

這武術教練示範的就是「高支持、高控制」的關係

(這影片好感人,教練好會說話,會激勵人心!)