歡迎來到 宜蘭部落格教育平台 網站。這是你的第一篇文章。編輯或刪除它,然後開始寫網誌吧!

你今天阿德勒了嗎?

你今天阿德勒了嗎?

人的記憶與感受真的很奇妙,為什麼這一刻這麼感動、有這麼澎湃的動力,過了幾天之後就會逐漸淡去?

那幹麻還學啊,反正一年之後大家都一樣了!(所以我這不就再來學了嗎?正在朝向集滿3.5年的歷程~)

上了進階班之後,有一個感覺,那就是「阿德勒沒有學完的一天」!!!!!!!

那幹麻還學啊,反正學不完啊~~~(不是的,在阿德勒陪伴我成長的這些、那些時刻,我創造了許多改變,這些改變如此真實,我看到了關係的變化、自我的提升、重新獲得勇氣、更負責任…….這麼多美妙的事……它只是需要不斷複習)

昨天上完期中督導,今天上課帶起班來果然就順利多了~本著對自己的好奇,想來探討一番。

[@more@]

阿德(化名)是個有情障困擾的孩子,他在隨時隨地都會很堅持自己要說的話,自己要做的事。上課他很少願意拿出課本,桌上總會有毛巾、飲料瓶、水杯……等等跟學習不相關的雜物,請他收起來,他一定要跟你拼命一場。打鐘時,他無法配合安靜準備與等待,被班長登記要處罰拖地的班規,他也不願配合,眼看數字一個一個累加上去,也無動於衷。當你沒注意的時候,就會溜出去玩。

他體型非常大,拉不動,但當我威脅數「1.2.3」,通常有用,因為我數到三,會把他的情況寫在聯絡簿告訴他爸爸,他會怕,他爸爸是他唯一會怕的人。不過他會還是會說不要不要,表情氣憤、情緒激動。

昨天下午,他累積被登記21次,這個數字需要拖地105格教室方磚,他常常跑出去,我還要去追回來,非常困擾,我決定陪著他執行完畢。我跟他說,你先拖地20格,他完成了,跑來跟我說…….我說你再拖第二次20格,他也接著去做,也完成了,我跟他說,你現在只剩下13次。他一直念著13次……。我說你再拖第三次20格會剩多少呢?他說7.8.(其實是9),可能覺得終於變成可達成的,於是他又再去拖地了,我看到他拖得很認真,也公開讚賞,讓同學也都聽到,於是他用了兩個下課就完成了。

我發現我願意先去釐清他哪裡的能力不足是成功的第一步,他不會算,他覺得被登記20次以上就是天文數字,是不可能完成的,下課當然開溜,能玩到多少就算多少。

強強是有過動特質的孩子,在上課很難專心,喜歡跟老師唱反調,老師請他罰站,他一定會大聲說:「蛤~~為什麼?」跟他再次說明,他會大聲的激動的解釋他剛剛只是要怎樣怎樣而已,上課時間緊湊,沒空跟他一來一往的說明與解釋,我會跟他說,你如果不去罰站就會站更久,幾次的經驗,還算有用。通常他願意好好站時,我就會請他回座位。不過有時候,他罰站時會故意做些搞笑動作,讓全班哄堂大笑,是個激怒老師的箇中好手。

今天下午上課輔班,因在隔壁教室,從門口看出去,看到他在教室外把水壺的水用力的甩出去,一邊甩一邊開心的玩鬧,甩完又要進來裝,我跟他說:我有跟你說你可以進來嗎?(通常放學後我就不讓他們進原班教室,做個情境切割)他不停止裝水的動作,等到裝滿才停,說,我只是要裝水。我說,可是我剛剛看到你故意把水甩出去,這樣很浪費水。

他說,因為水裏面有黑黑的東西。我說,原來是這樣,可是你甩水的動作會讓人家誤會,然後又馬上要裝水,這樣看起來很浪費。下次你可以直接在洗手台倒掉,我也同意只要門開著你可以進來裝水, 好嗎?他很開心的說,老師我功課快寫完了,就離開了。他說出甩水的理由時,幸好我有先詢問,保持好奇心,討論怎麼做比較好,我先釋出善意,他的態度就不那麼對立了。

舉了兩個例子,肯定自己阿德勒上身的時刻,因為剛服用阿德勒不久。剛複習完阿德勒的理念,果然較容易轉換心境,其實還有一個方法讓阿德勒療效持久一些,那就是閱讀相關書籍。最近阿德勒儼然是顯學,書局一大堆跟阿德勒有關的書,心靈成長、親職教育、班級經營……等,老師推薦的這本「跟阿德勒學正向教養」這本書,裡面有49個教養策略,還舉出應用實例,淺顯易懂,無論父母或老師,都值得買回家閱讀。在班親會跟家長分享這本書裡面的兩個方法,提供不同的教育觀念與策略。

教學的確是勞心、勞力,儘管如此,還是能常常看見教室裡的小小風景。

跟孩子們相處,我希望他們能記得溫暖的阿德勒上老師身的樣子,至於理智線斷掉,開罵的時刻,就不用記住了吧!我還是一樣對孩子有要求,但在這些要求之下,感謝阿德勒教我的,讓我偶爾有些彈性、偶爾有些瞭解、偶爾能有愛的流動。

希望每天都能有阿德勒上身,也許就從幾分鐘開始!

…………………………………………………………………………………………………….

大力推薦此書

阿德勒的正向管教

時間:9月20日(週三下午)

地點:南屏國小

講師:黃柏嘉老師

宜蘭縣輔諮中心辦理的「心靈導師」培訓,今年暑假開始為期一年半的課程,學期中,每個月還能回去督導一個下午,感謝有這樣的陪伴……

今天的課程,雖然八成都聽過,不過再聽一次,怎麼還是覺得受用,如同老師的妙喻:「老師的眼光,就如同充電電線,跟學生對到了,就能給予滿滿的能量。」

儘管是受過訓的「心靈導師」,開學至今,緊湊的課程,繁雜的班務,訂正不完的作業,低年級五花八門的狀況依然會讓我理智線斷掉,能夠有這樣的充電,真是幸福。開場時,老師舉了一個例子,詢問我們在面對教學現場時,常常會覺得有熱情、覺得有挑戰、還是覺得消耗無力?

教學現場的難題,如果老師的能力或策略是足夠的,就會覺得教學輕鬆;

相同的難題,如果跟老師的處理能力相當,就會覺得有挑戰;

這個難題,如果超過老師的處理能力,就會覺得教學是沮喪無趣的。

不斷的進修,就是提升老師能力、增加老師解決策略的方法。

(今天沒帶筆記本,只能用記憶力不太好的腦袋記……)

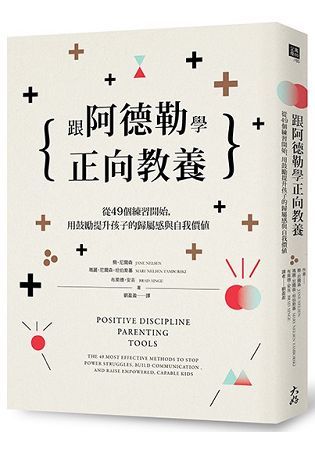

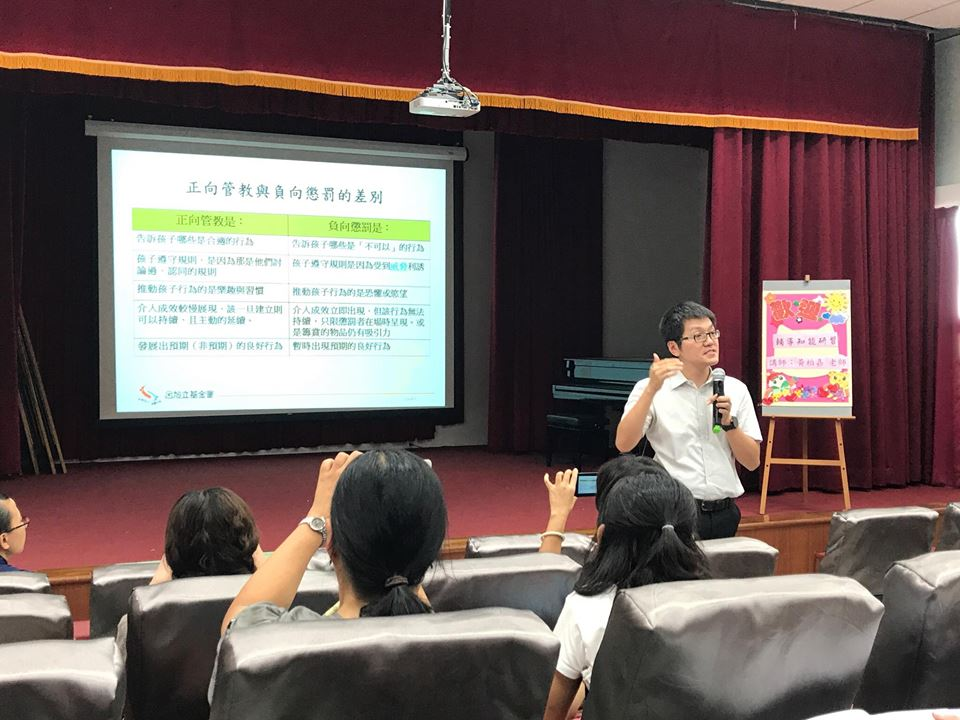

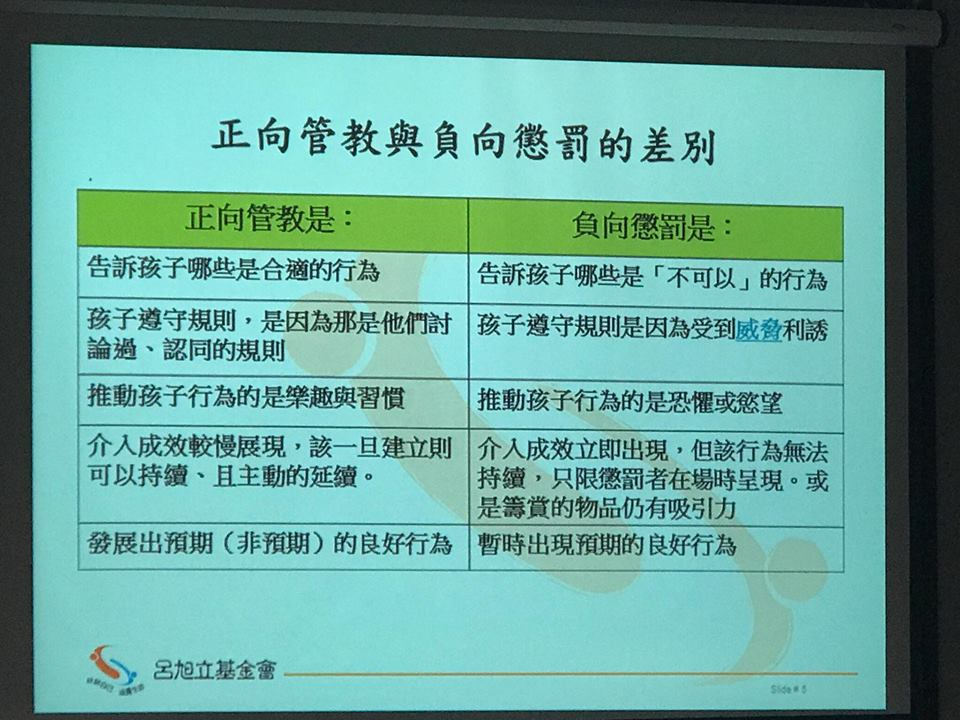

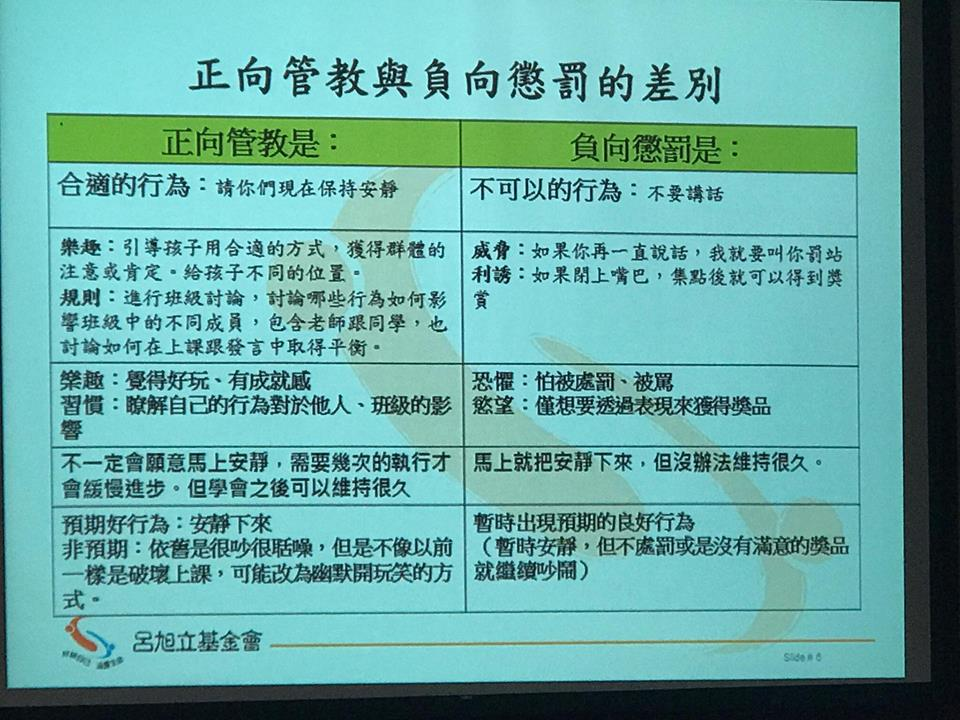

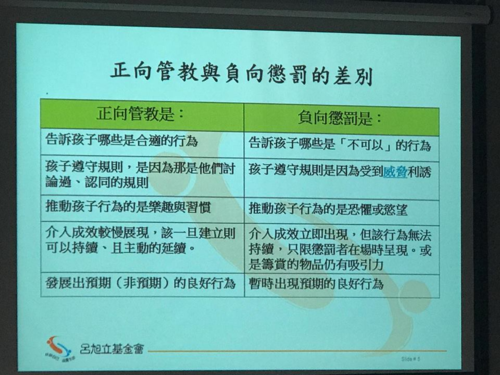

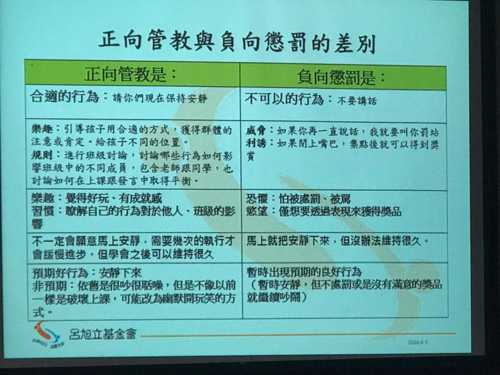

[@more@]今天比較多的重點還是在比較「正向管教」與「負向管教」的差別。

正向管教會有比較多的示範與訓練;負向管教雖然也是管教,但比較多否定,目的是要讓孩子恐懼不敢做,或是讓孩子為了獎賞而為。 讓孩子恐懼的威脅,效果會隨著孩子年齡或是使用頻率逐漸遞減;而慾望,則是會不斷滋長,當你無法達到其慾望點,就難以管教。

(註:如果情況緊急,需要立即制止以免危險發生,則還是需要立即處理。)

在教學現場的老師是否跟我一樣,儘管支持正向管教的理念,但在教室現場,常常覺得責罵、處罰比較有效?尤其老師在時間有限,孩子狀況多的情況?

老師是孩子遲來的父母,但不是神,還是會有情緒與壓力,但在教學現場你不能只會一招、只用一招。因為,威脅會隨著使用次數而效果降低,責罵會破壞彼此的關係,你也需要好幾招,把他們拉近一點,讓他們學會合宜的做法。

常常我覺得拉著孩子們的,不是處罰、或責罵,而是你的微笑,你的鼓勵。

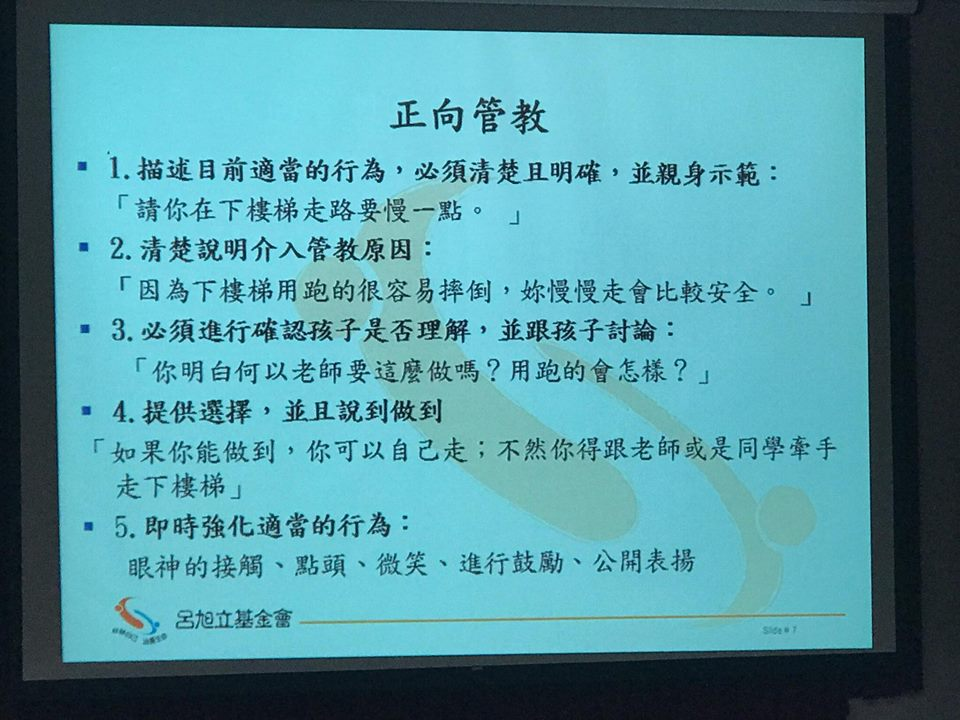

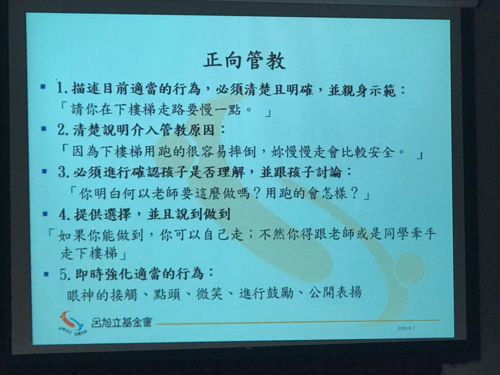

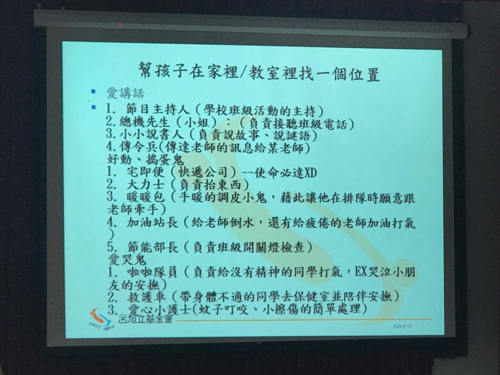

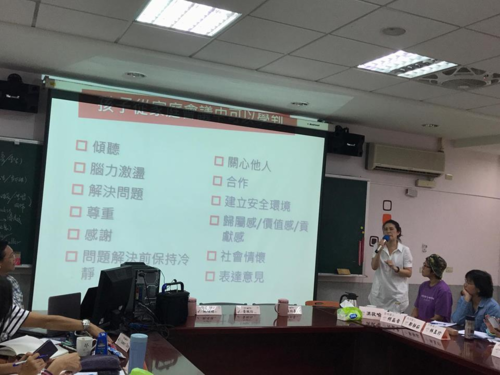

下圖提供幾個正向管教的例子,最好的正向管教就是身教、示範。

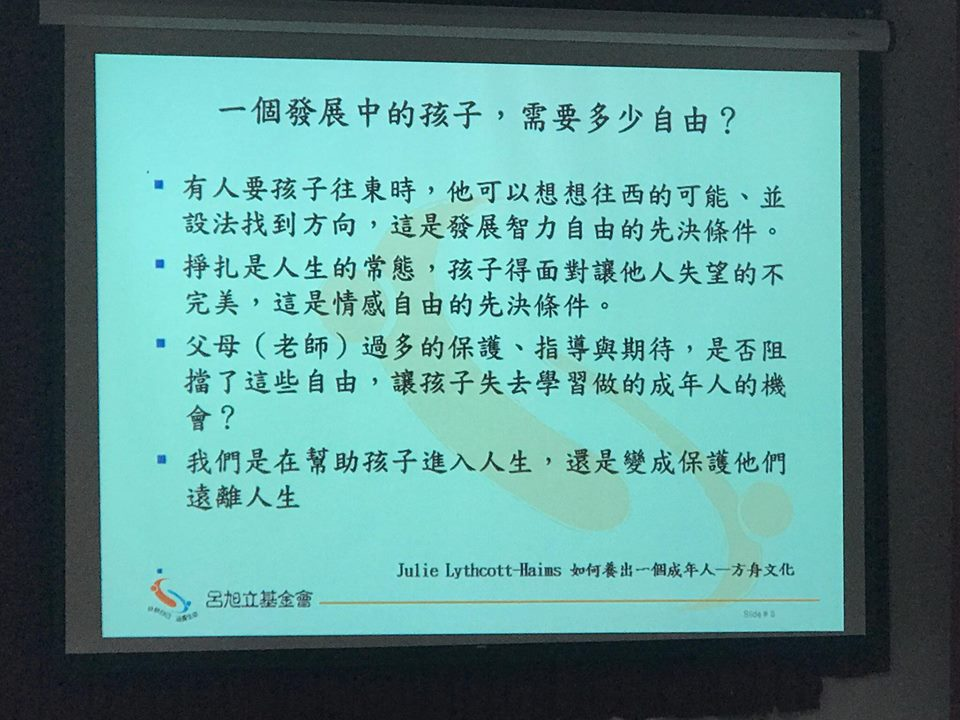

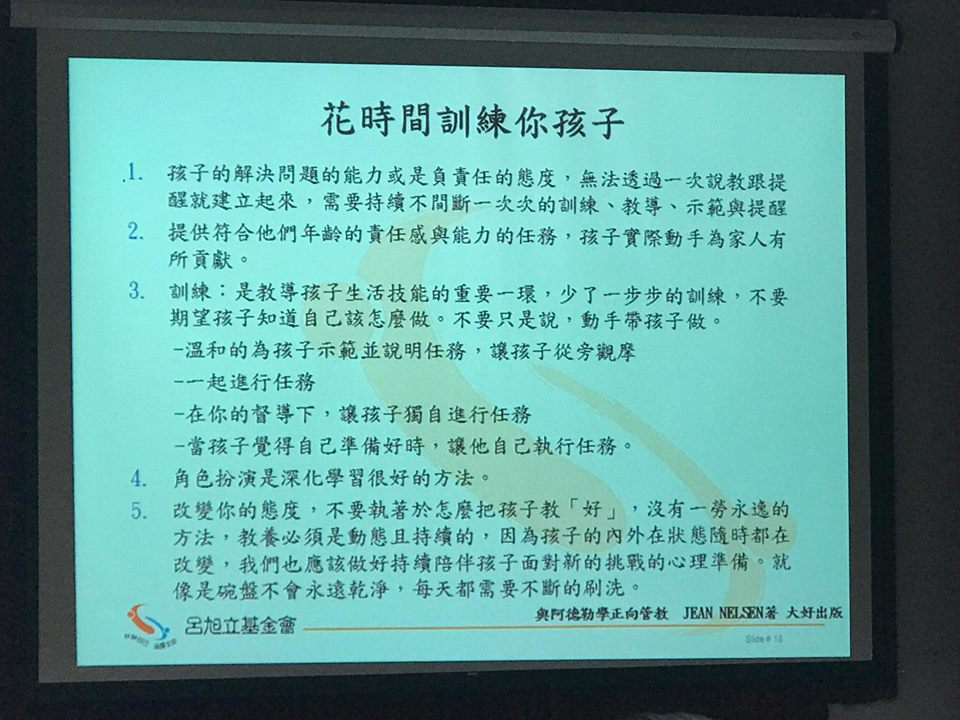

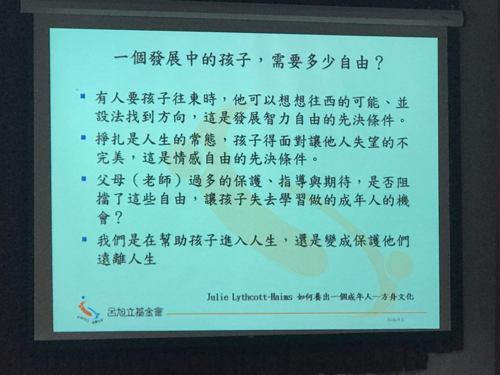

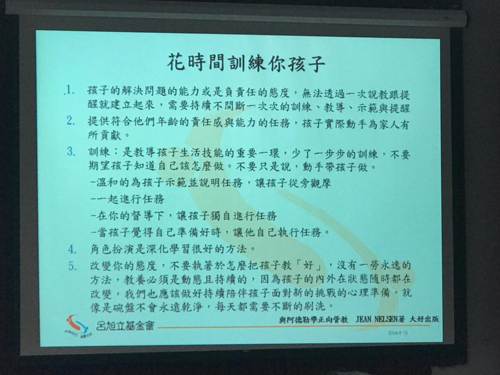

下圖是老師從「如何養出一個成年人」一書裡面的書摘。

教養孩子真的不容易,儘管自己是老師,但還是常在教養的路上感到挫折,幸好有學習阿德勒的教育方法,透過鼓勵、家庭會議……大大減少了親子衝突。

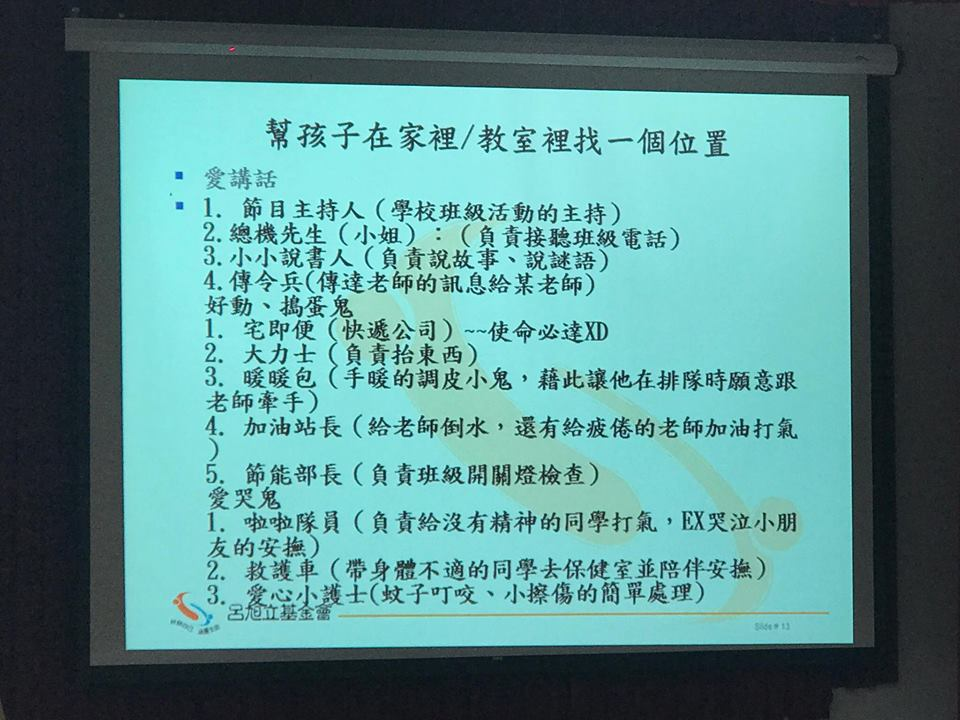

下圖老師分享的這個幫孩子找一個位置,雖然之前也聽過,不過在剛剛好的時機又出現,就會覺得現在用的話剛剛好。(老師分享暖暖包的孩子令人會心一笑~)

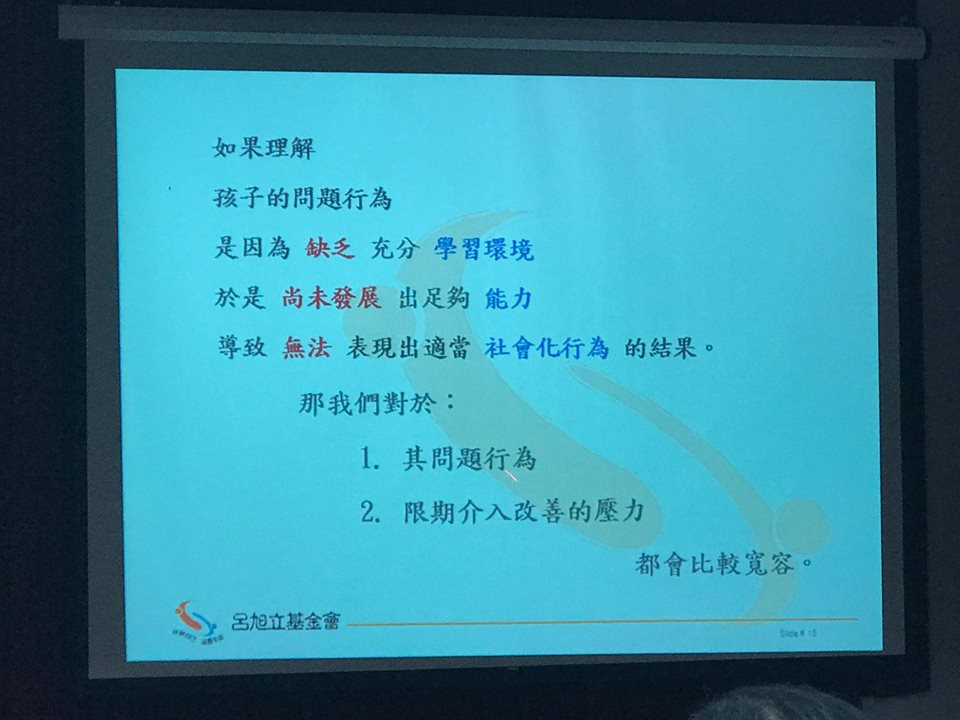

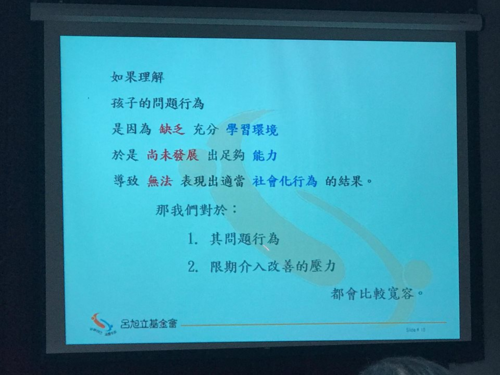

在下圖的投影片,老師給我們一個概念,因為我們在自己的孩子身上投注了許多心力與資源,讓孩子健康成長。但是這個社會有多少家庭,是無法給孩子這樣的支持?孩子有偏差行為大部分不是故意為之,而是沒有人教他,沒有人示範正確的解決方式。

年紀小的孩子,透過「角色扮演」的方法,效果比說教好多了。

孩子喜歡有貢獻感,喜歡被群體所接受,鼓勵能讓他們往正向發展,更能融入社會生活。

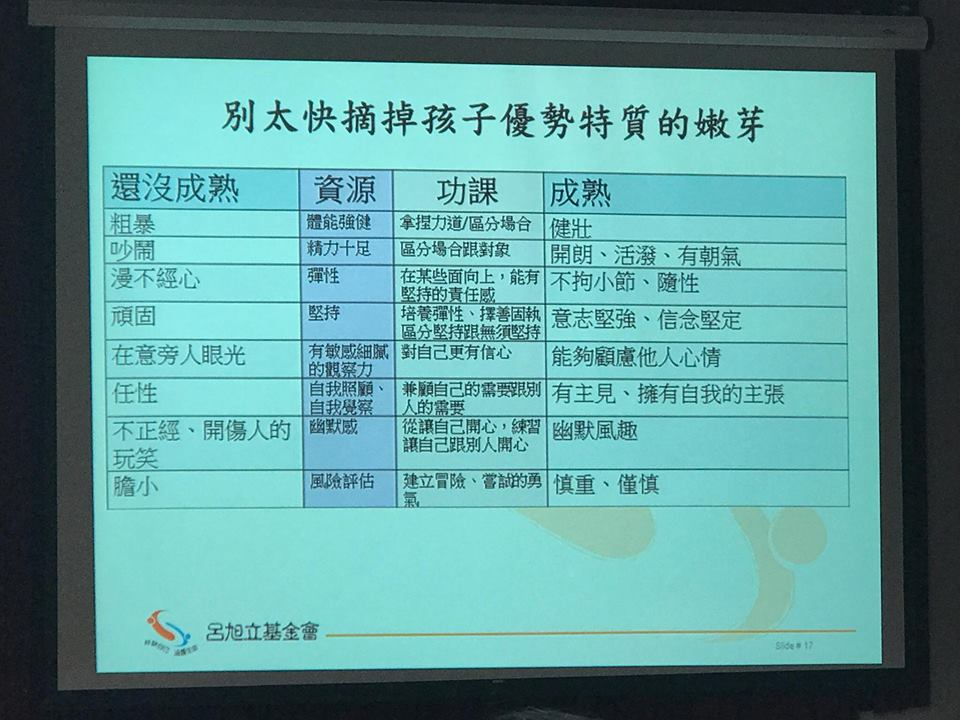

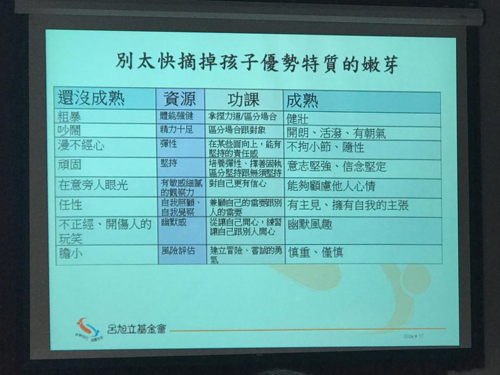

「所有的好行為,剛開始的時候可能看起來是壞的行為。」

這個圖片老師整理出來,更讓人印象深刻。老師常覺得很難在一些孩子身上找到鼓勵的點,透過下圖,可以找到孩子未來的潛力,只要老師有看見,有鼓勵它。但在這個過程中,不同孩子也有不同的功課要學。

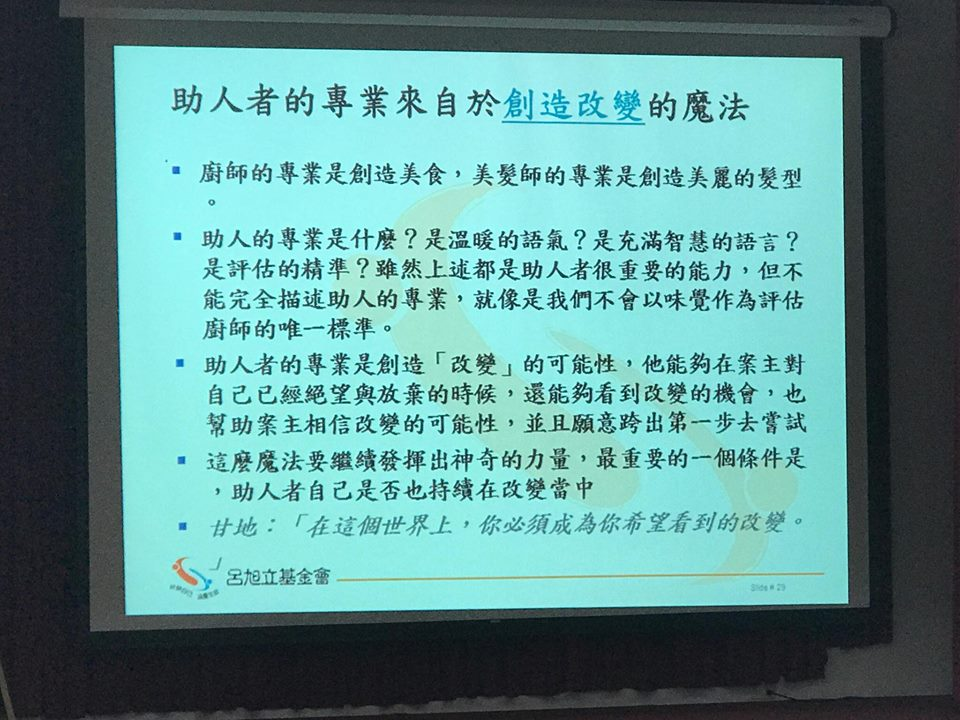

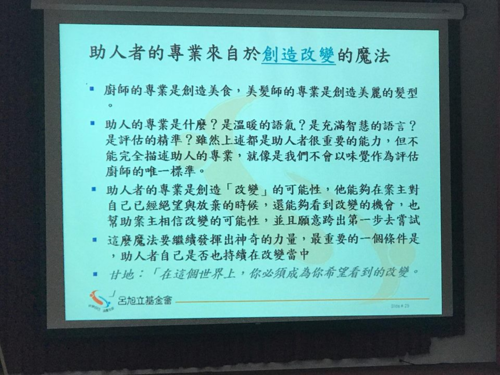

很喜歡老師把這個當「結語」—-老師的專業來自於「創造改變」的魔法。

引導他們思考,看到他身上小小的閃著光的特質,看見它,鼓勵它,讓他成熟。

謝謝柏嘉老師的分享,我又充好電了!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

後記:

補充一個例子我也好喜歡,老師說之前在培訓的過程中,曾經聽到一個學員講,以前接新班級抽到「籤王」的學生時,總是會覺得「我真倒楣」!但是在上過課程之後,現在的他,一樣抽到「籤王」,但心裡的聲音已經變成「你真幸運」。

這是一種對於自己的相信,對於能力提升的肯定,也是一種願意好好接納的心情。

老師就是一個能創造改變的魔法師,很高興我就是。

阿德勒的正向管教

時間:9月20日(週三下午)

地點:南屏國小

講師:黃柏嘉老師

宜蘭縣輔諮中心辦理的「心靈導師」培訓,今年暑假開始為期一年半的課程,學期中,每個月還能回去督導一個下午,感謝有這樣的陪伴……

今天的課程,雖然八成都聽過,不過再聽一次,怎麼還是覺得受用,如同老師的妙喻:「老師的眼光,就如同充電電線,跟學生對到了,就能給予滿滿的能量。」

儘管是受過訓的「心靈導師」,開學至今,緊湊的課程,繁雜的班務,訂正不完的作業,低年級五花八門的狀況依然會讓我理智線斷掉,能夠有這樣的充電,真是幸福。開場時,老師舉了一個例子,詢問我們在面對教學現場時,常常會覺得有熱情、覺得有挑戰、還是覺得消耗無力。雖然教學現場的難題是一樣的,如果老師的能力或策略是夠多的,就會覺得教學輕鬆;相同的難題,如果跟老師的處理能力相當,就會覺得有挑戰;這個難題,如果超過老師的處理能力,就會覺得教學是沮喪無趣的。不斷的進修,就是提升老師能力、增加老師解決策略的方法。

(今天沒帶筆記本,很用心的把老師說的記在心裡……)

今天比較多的重點還是在比較「正向管教」與「負向管教」的差別,正向管教會有比較多的示範與訓練;負向管教雖然也是管教,但比較多否定,目的是要讓孩子恐懼不敢做,或是讓孩子為了獎賞而為。

讓孩子恐懼的威脅,效果會隨著孩子年齡或是使用頻率逐漸遞減;而慾望,則是會不斷滋長,當你無法達到其慾望點,就難以管教。

在教學現場的老師是否跟我一樣,儘管支持正向管教的理念,但在教室現場,常常覺得責罵、處罰比較有效?尤其老師在時間有限,孩子狀況多的情況?老師是孩子遲來的父母,但不是神,還是會有情緒與壓力,但在教學現場你不能只會一招、只用一招。因為,威脅會隨著使用次數而效果降低,責罵會破壞彼此的關係,你也需要好幾招,把他們拉近一點,讓他們學會合宜的做法。

常常我覺得拉著孩子們的,不是處罰、或責罵,而是你的微笑,你的鼓勵。

下圖提供幾個正向管教的例子,最好的正向管教就是身教、示範。

下圖是老師從「如何養出一個成年人」一書裡面的書摘。

教養孩子真的不容易,儘管自己是老師,但還是常在教養的路上感到挫折,幸好有學習阿德勒的教育方法,透過鼓勵、家庭會議,大大減少了親子衝突。

老師分享的這個幫孩子找一個位置,雖然之前也聽過,不過在剛剛好的時機又出現,就會覺得現在用的話剛剛好。(老師分享暖暖包的孩子令人會心一笑~)

在下圖的投影片,老師給我們一個概念,因為我們在自己的孩子身上投注了許多心力與資源,讓孩子健康成長。但是這個社會有多少家庭,是無法給孩子這樣的支持?孩子有偏差行為大部分不是故意為之,而是沒有人教他,沒有人示範正確的解決方式。

年紀小的孩子,透過「角色扮演」的方法,效果比說教好多了。

孩子喜歡有貢獻感,喜歡被群體所接受,鼓勵能讓他們往正向發展,更能融入社會生活。

「所有的好行為,剛開始的時候可能看起來是壞的行為。」這個圖片老師整理出來,更讓人印象深刻。老師常覺得很難在一些孩子身上找到鼓勵的點,透過下圖,可以找到孩子未來的潛力,只要老師有看見,有鼓勵它。但在這個過程中,不同孩子也有不同的功課要學。

很喜歡老師把這個當「結語」—-老師的專業來自於創造改變的魔法。

引導他們思考,看到他身上小小的閃著光的特質,看見它,鼓勵它,讓他成熟。

謝謝柏嘉老師的分享,我又充好電了!

2017心靈導師研習 Day6

時間:106年7月26日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

主題:關於「社會」(班級/學習團體)

講師: 劉遵恕老師Joyce(「要玩就要玩大的」作者、三峽國中教師)

鮑順聰老師(建國中學輔導老師、阿德勒心理學講師)

黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

………………………………………………………………………………….

《歡迎你們聽我說故事》 ~劉遵恕

1.教別人很難,影響別人可能有機會。

2.演講只講結果,為了有效果,可能只講最好的,但其實重點在經過。

3.受到一本書「第56號教室的奇蹟」的影響。 (雷夫老師)

[@more@]

4.一個國家的強盛,只有教育。

5.(揹吉他的數學老師-成功引起學習動機)

6.別看我做的事,別聽我說的話,請看我的心。

7.學生吳阿毛自灌唱片給他的靈感

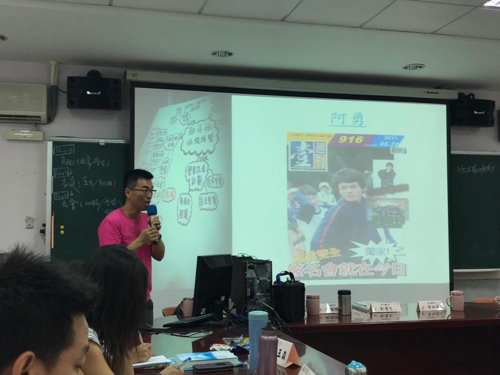

8.起司班阿勇與造神小組的故事~(新的故事可能是開啟一個新的可能的鑰匙…)

學員分享:輔導曾有自殺念頭學生的故事 (自殺者的一條線)

9.「920 就愛你」街頭藝人秀,增進學生自信。

10.多做多錯嗎?……..多做一點一定會不一樣!

11.(漫畫與電視劇:東大特訓班)

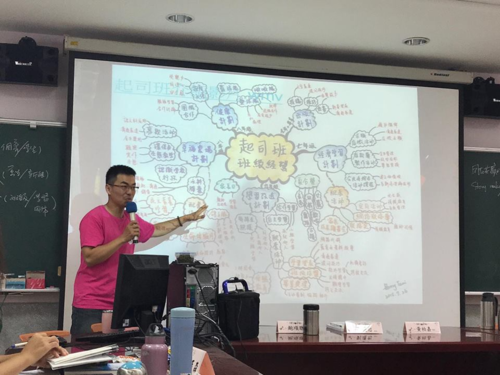

《起司班 704》國中生要玩就要玩大的-起司教育與精神粉絲專頁

1.學生用廢置課桌椅協助校園裝置藝術(欣賞就是最大的肯定)

2.美國體驗式教育,自製課桌椅,廖炳煌老師「體驗式學習如何幫助提升課程內容及教學方式」給他的影響。(一群紐約州的小學五年級學生發現住家週遭的水質其實很差,裡面富含大腸桿菌。為了追根究底,老師鼓勵他們搜集資料並且開始訪問所有有可能有污染源的問題城市,寫信給市長……)

3.班級經營擬定「五大計畫」:幸福農場計畫、健康計劃、出版計畫、學習改造計畫、經濟學習計畫。

[幸福農場計畫]:峽客茶的誕生(關心體育老師➔幫其他老師泡茶➔自製花草茶)

[健康計劃]:(快速提升凝聚力)男生壘球隊,女生籃球隊。

[出版計畫]:起司月刊、要玩就要玩大的書籍出版

[學習改造計畫]:起司電影院(看汪洋中的一條船、梁山伯與祝英台)…

[經濟學習計畫]:(呈現小社會的經濟樣態)班上的職務有不同的薪水(代幣),需要應徵。課桌椅要付租金,位置不同租金也不同。納稅、罰金、選社團、遊覽車位。(健康服務事業)

其他:20場巡迴發表(練習不會說話之前,要練習會說話。),一個自閉學生融入班級的故事,學生自辦營隊,學生立黨(功課進步黨、手帕黨、蔬菜黨…)

利用臉書抄聯絡簿,也在線上改,家長可以協助鼓勵學生。

……………………………………………………………………………………..

下午課程~

思考「我想做什麼?」

柏嘉老師分享童年回憶媽媽生他的故事….

「人的一言一行,都在無形中影響另一個人」

「上帝不會給你,你不能承受的」

傳遞善心~

學員分享時間~

討論自殺議題,鮑老師提醒:所有自殺遺族都會自責,如果我能做些什麼,他就不會死。但其實真的要自殺的人沒有人能拉住他…

《上完六天課程心得》

暑假是老師充電的時間,可能是安排旅遊,可能是備課準備,也可能是自我進修。我參加的心靈導師課程,在宜蘭已經辦理了三期。第一期(2年)是MOXA基金會主辦,第二期(1年)由宜蘭縣輔諮中心辦理,第三期(1.5年)也是輔諮中心辦理,由於人數爆滿,分為新生「初階班」與舊生的「進階班」。

滿滿六天的研習,看似很長,但其實每一天都過得很快。除了老師有系統的教學,還請了三個客座講師分享阿德勒思想在生活與教學上的應用。更動人的是,引發了學員的共感,分享自己的生命故事……當然這些在筆記上無法呈現出來。

我最大的收獲是:

1.重新複習了阿德勒的教育哲學,再次思考運用在自己的教學上有什麼不足或做的還不錯。

2.觀念的釐清,學習心靈導師課程,並不是要讓老師變成「神」,不再生氣不再罵小孩,而是接受自己的不同樣貌,變成「完人」(不是完美,是完整。)。在面對管教的困境時,能有些方法能參考,有些觀念能啟動,雖然都是愛,但方法要正確對方才能收得到。

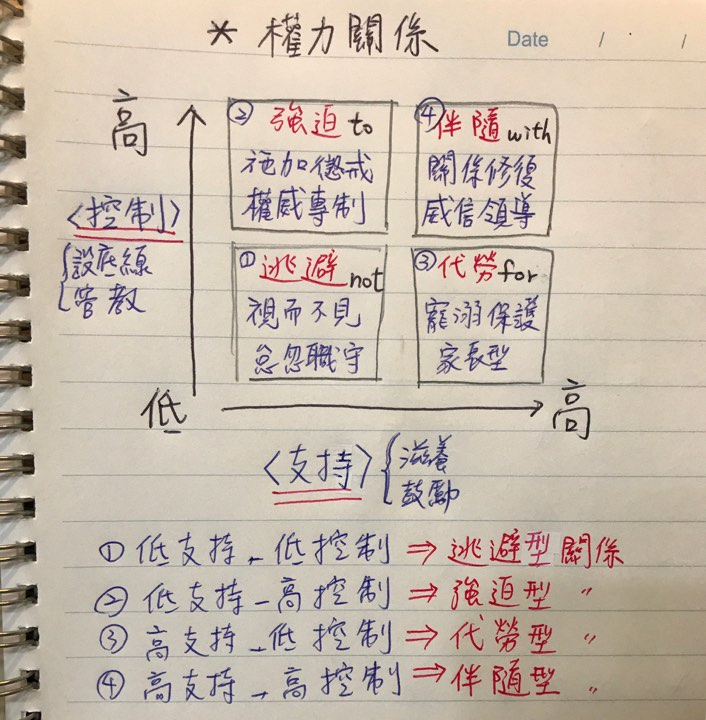

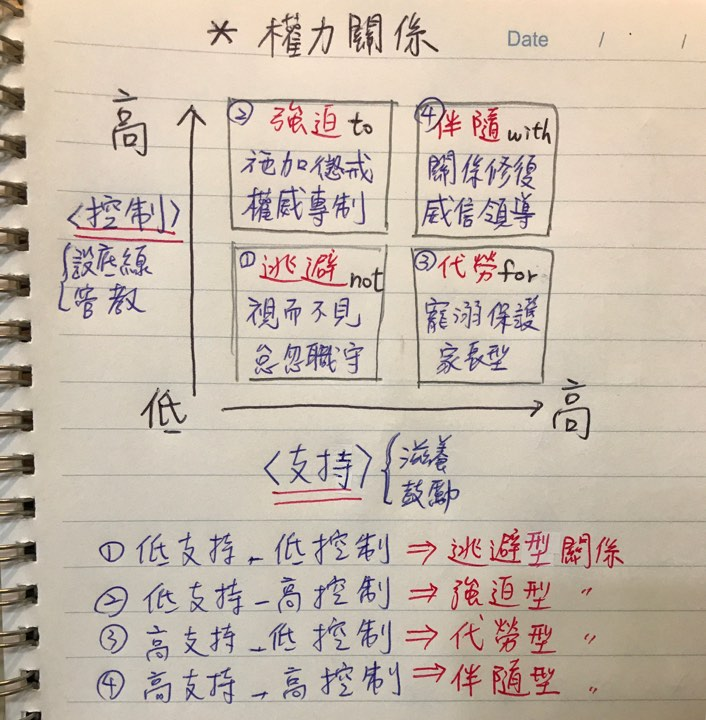

3.常常會有人覺得「課題分離」看起來就像「放任」。但在教育的關係裡面,「高控制與高支持」的伴隨關係,才能影響學生又能讓學生進步。

4.雖然我們家已經進行多次的「家庭會議」,但少了「定期」與「感謝」,效果真的差很多。最近的一次將感謝納入,已經確實改變了家庭會議的氛圍,朝向定期邁進。

5.在帶領班級之前,可以先思考想把學生帶往那個方向?先擬定計畫。

………………………………………………………………………………………

《延伸閱讀》

2017 心靈導師研習Day5

時間:106年7月25日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

主題:關於「家庭」(原生/新組)

講師: 黃珮怡老師Joyce(阿德勒心理學講師) 鮑順聰老師(建國中學輔導老師、阿德勒心理學講師) 黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

………………………………………………………………………

《阿德勒取向的家庭會議》

民主是精神,討論是手段。(一般的會議常有討論,但沒民主…)

Joyce從美國校車談起…..

「美國校車是按照裝甲車的標準來設計的,安全係數是轎車的40倍,車身有一排排鉚釘,不管被撞,還是撞車,它都不會吃虧!…….美國總統曾經說過,我們不知道那輛校車上的孩子將來會是美國總統」~(原文網址1、原文網址2)

➡同理,我們教導出來的,可能是未來的領袖呢?

《什麼是阿德勒取向的家庭會議》

1.平等與信任……我們常因為自己的焦慮而拔掉孩子勇氣的養成

2.自我發現之旅……(嚴肅的農場主人故事)

3.腦袋更新 ….改變自己(我們以為我們的經驗能夠帶領我們的孩子,事實上我們的經驗是不夠的。…..社會的變化)

4.長期效果

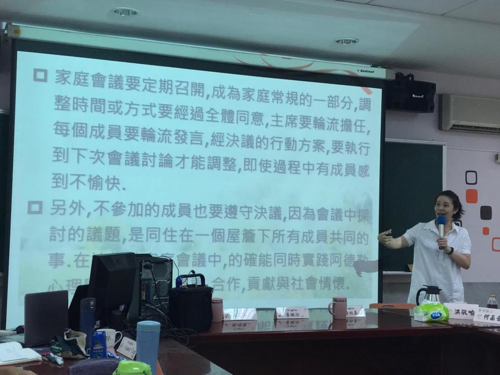

[@more@]▶家庭會議要定期召開,成為家庭常規的一部分。調整時間或方式要經過全體同意。

▶主席要輪流擔任,每個成員要輪流發言。

▶經決議的行動方案,要執行到下次會議討論才能調整,即使過程中有成員感到不愉快。

《幾句經典名言》

❤Connection before correction

❤犯錯是學習的大好機會

❤花時間訓練…..(教孩子花這麼多時間,不如我自己做?…..電影「命運好好玩」….快轉的人生)

❤鼓勵會激發孩子的勇氣和自信

❤行為困擾的孩子是氣餒的孩子

❤當孩子感覺好的時候會做得更好

(詩)

有一條路,我看到一個洞,我掉到洞裡,我心想:洞怎麼在這裡?

有一條路,我看到一個洞,我掉到洞裡,我心想:為什麼我會在這裡?

有一條路,我看到一個洞,我掉到洞裡,我心想:我要怎麼爬出來?

有一條路,我看到一個洞,我掉到洞裡,我繞過這個洞。

有一條路,我看到一個洞,我走別條路。

《家庭會議的原則》

1.定時開會

2.輪流主持會議

3.保有家庭會議紀錄

4.時間長度要設限

5.讓所有出席的人都參與討論

6.限制相互責怪 (抱怨者也要提出解決方法)

7.在家事上合作

8.堅持承諾

9.會議室可以信賴的表達意見的機會

10.每一個人提出問題的機會均等

11.利用時間輕鬆一下(擁抱、遊戲…做結束)

《孩子從家庭會議中可以學到》

依據家中成員分配工作,讓每個成員都有參與

(主席、記錄、計時、宣讀討論議題、準備茶點)

《Joyce家的家庭會議流程》

1.表達感謝 (至少向一位家人)

2.議題討論 (臨時動議)

3.下次會議時間與分工

4.互相擁抱做結束

說出的話不要有責備,而是求救。

Joyce分享「家庭值日生」—登上寶座,打掃、倒垃圾。

柏嘉老師:

一個人可以走得很快,但如果要走的很遠,就要一群人。

柏嘉老師提問:如果小孩提議要吃炸雞,上網無限制,完全下放權力父母的角色如何?

Joyce回應:不贊成投票,要共識決。充份的表達意見,如果未能決定,下次討論。

平等是對他們一種價值(想法)的尊重,不代表他們跟父母有相同的權力,我愛你,可是不行。 (有時候孩子要的是一個理由)

鮑老師在第一期有分享過「墊底辣妹」影片

關於學習動機,可以持續討論。

提出一個方案➜再檢討

孩子知道自己的用心

用其他方式繼續鼓勵他

家庭會議不是只滿足小孩的需求,父母也需要幫助。

有時候我們感覺在後退,但其實是在前進。

解決問題的方法,在會議展現了可能性,我們也需要把可能性打開。

Q「接納」跟「放任」的界線在哪裡?

A把目標設定在他前面一點的地方

父母不會停止去影響一個人

父母對孩子的相信不夠….

在試的路上,會有我想看的風景。

Joyce 《As if 》彷彿

「As if I can.」

當你還沒達到,請你當作已經達到,就能距離成功更近一點。

……………………………………………………………………………

下午課程~

Joyce

「Act as if we can!」

家庭會議可以實踐愛的五種語言

不夠完美,也是沒有關係的。

擁抱是一種愛的「確認」

好的東西常做,就習慣了。

特別的時間給特別的人(專屬時間)

每一個小事都是堆疊力量跟價值的重要積木

柏嘉老師

關於家庭會議的時間…..

一週的事情好回憶與分享,但超過一週,就會比較難。➜定期會比較好分享

鮑老師分享,有一次曾端真老師入班輔導,採用「班級討論」一個有狀況的孩子,不過曾端真老師竟提問:「請同學提任何想討論的主題」…..最後大家最後竟然也選這個困擾他們班上的問題。➜要相信孩子

人際關係不是朋友很多,而是看到每個人都順眼。

人身上的動機,有「加油」與「煞車」系統,起步時,通常是緩慢的。

一個人的智慧,可以以痛苦的減少來衡量。

凡存在,必有道理。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《家庭回憶》活動

家庭有六個面向(阿德勒就是研究家庭的先驅)

1.家庭結構

2.家庭氣氛

3.家庭價值

4.家庭力量

5.家庭壓力源

6.家庭的社會興趣

《談談你的家庭》

準備蠟筆、白紙

1.先畫上空間(小時候家庭的某場景)

2.人物(你的家人組成)

3.如果有其他事件(或畫面)也可以隨性畫下來

畫好之後請找一個夥伴分享

說說你的家庭,讓對方講到高興。

如果對方有重複的話語,要記下來。

如果還沒準備好的部分,可以先擱置不談。

學員分享小時候的故事~

柏嘉老師回應:這個課程不是要讓你們學更多或學更好,而是希望你們更完整。

有些事情,不是去克服,而是去看懂。

有些傷痛,不用一定要跨過去、等你準備好。

……………………………………………………………………..

這幾天看書,也有幾段話跟今天的課程呼應,摘錄如下~

❤我們被現代生活打磨成偏執的解決問題的人,但真正的重要的東西要經過生命的修剪才會顯露,使我們清晰看見:心與靈魂最深的苦痛難以連根拔起,只能凝視它們,然後擁抱它們。

❤親密感並不是來自於解除痛苦的意圖,而是一同通過痛苦;

親密感不是來自解決,而是來自共處。

信任與親近的深刻,都來自於情感上或身體上的擁抱和被擁抱。

~摘自「每一天的覺醒」

2017 心靈導師研習Day4

時間:106年7月24日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

主題:關於「自我」(個案/學生)

講師:

陳怡均老師Summer(自由教育工作者、親師諮詢師、阿德勒心理學講師)

鮑順聰老師(建國中學輔導老師、阿德勒心理學講師)

黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

…………………………………………………………………………………….

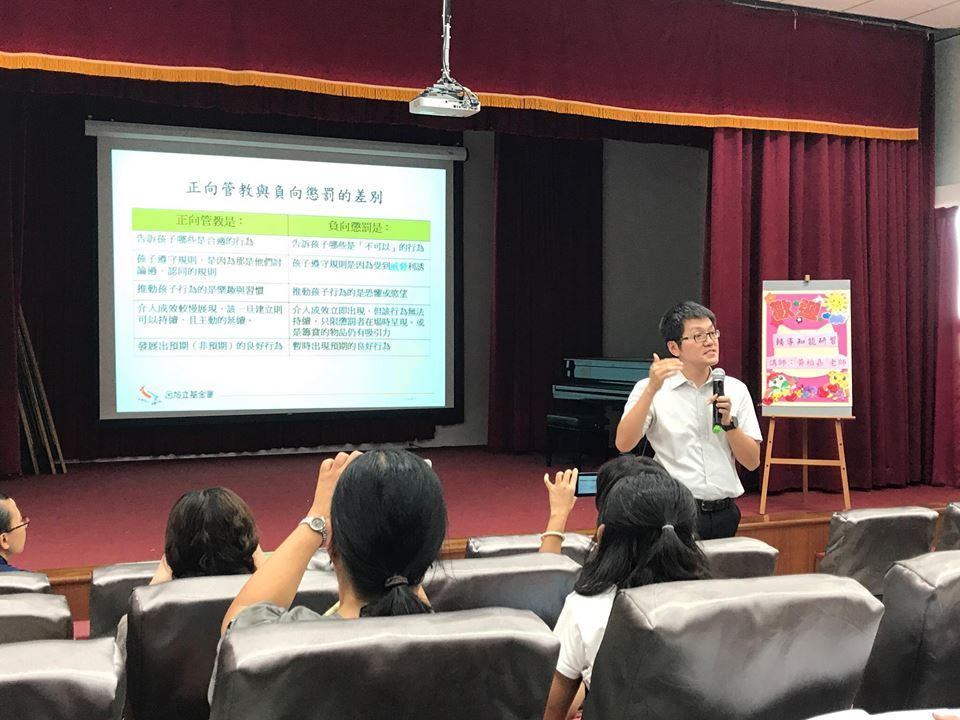

《Summer的「故事即人生」的Station》

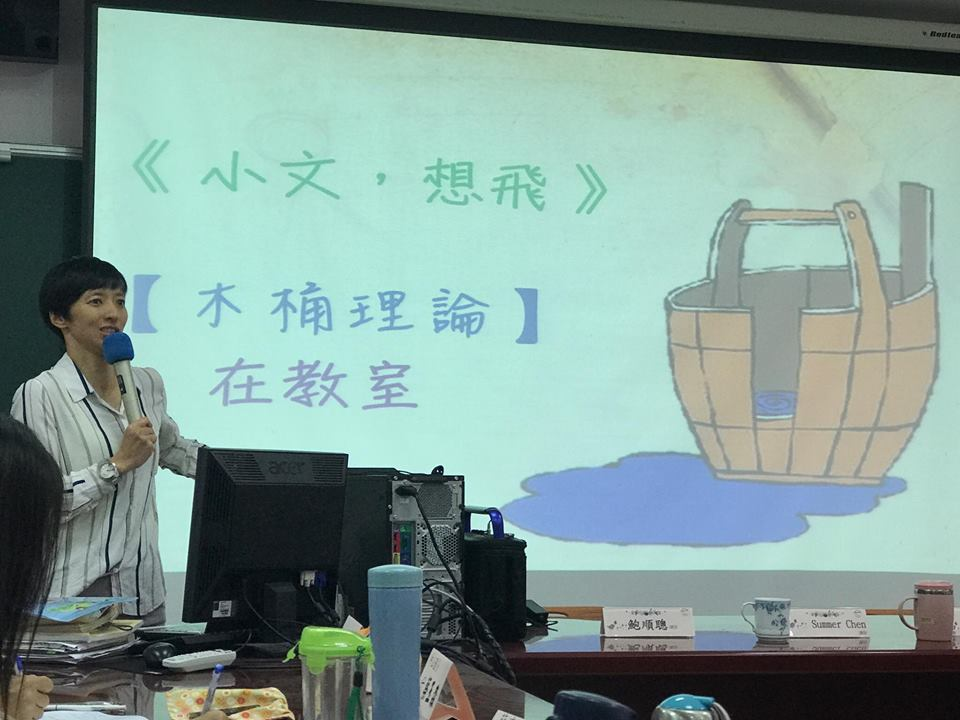

《小文想飛》~陳怡均

聆聽故事,是一個很美很有質感的陪伴。 (~周志建 )

Summer:「我想成為『親師諮詢師』,親師生之間的潤滑劑。」

《小文的故事》小文是六年級女生,但前導師認為「程度只有小一程度,無學習意願…」單親,排行老三,二姐一弟,弟弟溺水死亡,爸爸非常難過…..小文上課都安靜不說話,因作業未完成,常無法下課…..

Summer思考小文的困境:是在「能力限制」➞「挫敗經驗」➞「支持系統缺乏」➞「放棄」這個迴圈循環。在學校能做的,就是從「支持系統」和「放棄」這兩個區塊打破迴圈。

首先:建立關係

寵物分享……

能力分析、程度、成為支持系統、加強其心理動力….

調整作業量,重質不重量。

國語~例如每課圈詞只學五個、圈五個、考五個。

數學~個別化作業、神奇小白板 (除法的困難)

影片《公益廣告協會 笨篇》

參加了<愛與鼓勵>研習,遇見了阿德勒,認識了英熙老師。(《看見孩子的亮點》作者)

在Summer老師的鼓勵下,小文在體育得到信心,得到校內100公尺賽跑第一名。

➞用《木桶理論》鼓勵班上的孩子一同進步

[@more@]

➞班級討論《公平與正義》

➞運用寫小卡等溫馨活動,讓每個人都被鼓勵。

還有很多小文也想飛……..

做到這裡,然後呢?

《小文想飛2—Punch》

小文升上國中體與班,並開始練拳擊,辛苦的訓練…… 小文說:「學姊練習,我也練習;學姊休息,我要繼續。」

Summer持續的給予關心,甚至幫小文儲值悠遊卡……

不是做了之後就會怎麼樣?而是做了之後才有了這個「可能」,才有可能創造機會,看見希望。

《3C的人性需求》

Connect 對歸屬、連結的渴望。

Capable 對成長、進步、有能力的渴望。

Count 對重要性的渴望。

《討論》

Summer老師的做法,給你什麼省思?

學員A:在輔導學生的歷程,常常會覺得效果有限,沮喪…..我不是只想救火

學員B:輔導老師的角色……也許沒有讓他化解對生命課題的難處,但陪伴是不是一種幫助?

Book《別讓行為出賣你》

《小魚兒,你要游去哪?》學生個案分享

小魚兒是個智能障礙的孩子,隨地便溺,會搶玩具。

Summer認為鼓勵是一種信念。(心中有愛、臉上有笑、行動有力)

《支持系統》

阿德勒強調,勇氣並不是一帖藥,需要時再補充就好,而是必須不斷的自我訓練,就像運動員一樣,持之以恆的練習,才能在遭遇挫折時,具有忍受與克服的力量。而「鼓勵」就是最直接「給予勇氣」的方法。

Summer的支持系統

《歸零》

我們只是試著鼓勵孩子,努力做好我們這部份的教導,孩子依然故我時,難免會產生挫折。

請記得:「把挫敗歸零」「把情緒歸零」「把期待歸零」

你就是做自己

「你好,我也好」~共好

他們的好,不代表我不好。

推薦Book

<孩子的挑戰>

英熙老師送給Summer的字「無論如何,盡力去愛!」一直是Summer的力量來源。

黃老師分享「岸見一郎」來台演講給他的感動:一個瘦小的老人,演講時如此的害怕,手抖動的很厲害,但是卻讓我很感動,讓我知道一個人即使是這樣的年紀、這樣的地位,也不會停止害怕。我覺得他怕得很美,恐懼也是一種力量。我知道我永遠也不用「克服害怕」,因為那代表我在乎,那代表我還在進步….. (害怕沒關係,讓我們一直怕下去。)

我們很容易對「成功」有一種很狹隘的標準

……他的心中有沒有一條線,拉著他不要往壞走…..

A學員:分享高麗菜的故事、拳擊手與二廚

B學員:我所有的學習都在讓我找到自己愛自己

C學員:接後母班的勇氣,輔導的挫敗經驗…

吉老師推薦書《是你選擇了憂鬱》 ……………………………………………………………………………………….

下午課程~

人常常嚮往別人的美好經驗,卻覺得無法前往。

故事每個人都有,只要花時間整理,就能用生命感動別人。

分享~

A學員:一個遲到孩子的故事,跟媽媽搭起友善的橋樑,透過通訊軟體傳達雙方的愛。

B學員:我最深刻的一句話是Summer老師說「不要為了讓他學走路,而把他的翅膀折掉。」

Summer:好好接受自己斷線的時候。(學輔導的原罪?)

「1:5」的原則—生氣1次,就愛他5次。

C學員:老師對孩子的影響很大,需留意。

柏嘉老師:也許回頭看你會覺得以前做的不夠好…..不要認為以前只能救五個孩子很蠢…

D學員:感謝帶球隊給我的滋養<一個不願傳球的孩子>故事

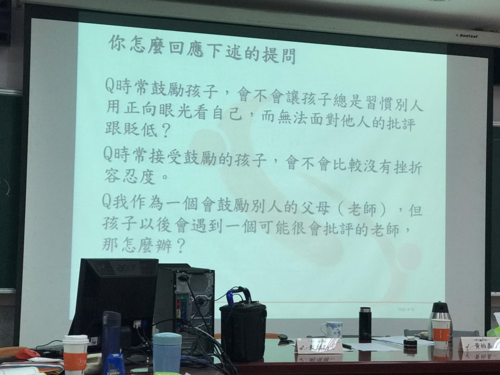

柏嘉老師提出三個問題:

Q1.鼓勵是要我們成為一個沒有情緒,沒有立場,沒有要求的老師嗎?

Q2.一個人的亮點在「什麼狀態下」才稱為亮點?(群體生活➞顧慮現實)

(亮點不是只是能力很好,優於他人。「自信」是個亮點,但如果帶給別人困擾就不是。)

Q3.會不會我的溫暖反而害了他?需要給他教訓?

學員E:成長過程很難尋找被鼓勵的畫面,鼓勵不只是「說什麼」,有時候禮物、肢體接觸、跟別人肯定你……這些都是鼓勵

河合隼雄 《孩子與惡》孩子需要有為惡的空間

不能只是問自己要什麼?也要回到自己要什麼?

學員F:做過的事,一定會留下痕跡。

柏嘉老師:

1.鼓勵他人,鼓勵孩子、鼓勵家長,也要鼓勵自己。

2.能幫助你身邊的人,都能彼此鼓勵。

「老師就是舞台總監,給別人舞台。」

《你怎麼回應下述的提問?》

(鮑老師:請留意問句本身就有問題。)

一個人是如何思考勇氣?你怎麼面對困境?

遇到困難時,有的人需要別人支持他,有的人覺得要有人鞭策他,有的人覺得自己面對自己。(他心中浮現什麼?)………………….也許到底都能跨過,但心情不同。

不能因為他明年會餓肚子,你今年就不給她吃。他今天需要滋養,就今天滋養他。

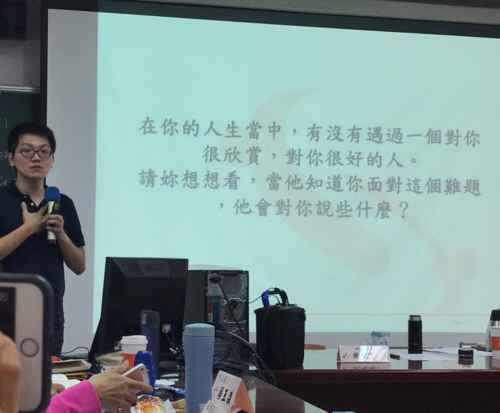

其實在我生命中真的有這樣的人,他不用跟我說什麼,他只要在我面前,我就感動的快哭了….也許心中對他有許多投射,但有這樣特質的人,總是讓人在面對困難的情境會想到他。

我猜他會說:「沒有關係,妳做的很好,我相信你可以。」而這樣的溫暖,幾乎沒有有效期限,會永遠的在心中。

柏嘉老師:

「心中的聲音,有時候是曾經是你的重要他人常說的。」

也許是某個老師跟你說的話,也有可能是他的擁抱。

儲值一些「肯定」在孩子心中。

當老師不是不能有期待,但期待必須是略高於他目前的狀態。

孩子本來就是從外控到內控

《同理心與界線》

如果別人已經盡力了呢?

「我需要如何設立界線,為了維護我自己的完整,進而對別人做出最寬容的推測。」

界線關乎「愛自己」

「慈悲是一種內心深處的信念,我們因而彼此緊密相連;同理心是保持慈悲的技能。」

缺失了「界線」(尊重)的同理心,就不是同理心。

不是 feeling for somebody➞ 是feeling with somebody

心理師或是我們在學習阿德勒的路上,不是要成為沒有立場、沒有情緒的人,有時候更應該有些立場,更應該有些情緒。

鮑老師

《修護力三元素》

1.全心投入不逃避(反之:消極逃避找藉口)

2.持續努力不悲觀(反之:怨天尤人空等待)

3.不怕失敗樂挑戰(反之:恐懼改變當威脅)

………………………………………………………………………………………..

延伸閱讀:Summer老師提到的周志建,相關連結~

周志建 Book《故事的療癒力量》

周志建粉專

1 擁抱不完美&故事的療癒力量(敘事練功團)

2 周志建的故事花園

2017 心靈導師研習Day3

時間:106年7月21日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………..

《你怎麼想很重要?》

《讓壓力成為你的朋友》

(透過助人或關心別人等社會性的連結,壓力對你造成的致死率是零)

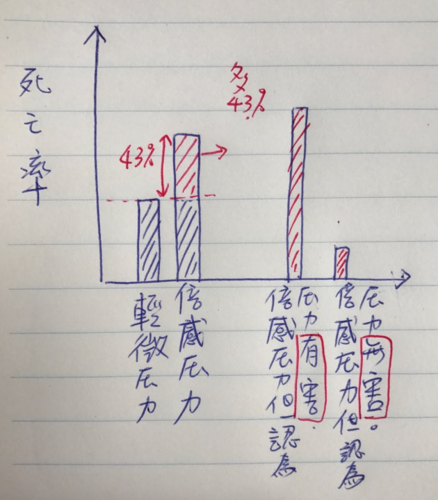

Q1:你最近兩週,是否感覺有輕微壓力?還是備感壓力?

(如果你的回答是備感壓力…)

Q2:在你的觀念裡,壓力是有害的還是無害的?

提高致死率不是壓力本身,而是解讀壓力有害或無害的想法。

[@more@]

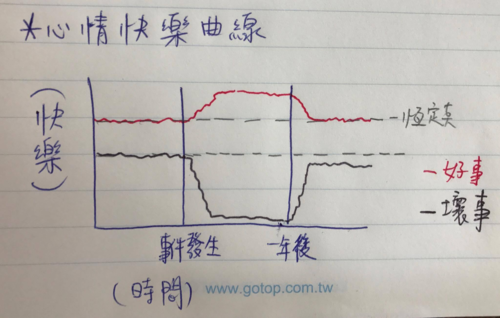

《個人的快樂程度,不一定與他們所經驗到的事件有關》

心理學研究發現,每個人的快樂程度都有一個先天的「恆定點」

人們會設法調整心境,重回這個恆定點。

恆定點有50%靠基因決定,10%靠外在一般條件,其他40%則是我們可以自己決定的。

快樂跟好壞事件的關聯性小,跟習慣的關聯性高。

通常在一年後,快樂指數會回到恆定點。

什麼「習慣」能提高快樂的平均值(恆定點)?

1.運動的習慣

2.常笑(表情決定心情)

3.花錢(花在在意的人身上,分享讓你更快樂)

花錢去買「經驗」,會比購買物品更快樂。例如:旅遊、創造跟家人相處的時光

好的經驗,越陳越香

正面的回憶,會被美化。買物品,就只會逐漸崩壞。

快樂不是在達成的那一步,而是在逐漸走向目標的過程。

[鼓勵]

我們每一個人在跟別人相處的時候,都在產生影響力。

儘管我們都不完美,但總是會有時刻,你會為自己掌聲。

某些問題好像只能適應,無法解決。

看到孩子的亮點,而不是他的缺陷。

「鏡頭對焦在學生的亮點,就會有不同的風景出現。」

(原子老師:一個孩子在專注投球的表情如果被攝影下來,他會被肯定。但任課老師卻只能有機會看到他在教室的搗蛋。)

以攝影為例,取景如同搭舞台,構圖是提供一個機會。

越親近的人,可能越難服敬對方。

《感受一下不同的語言帶給你的感覺》

~~練習~~

現在請你把眼睛閉起來。

老師說:不對、不行、不可以、這樣不行……..(重複)

討論:(現在你有什麼感覺?)(有壓力、不舒服、不然怎麼樣才對?……)

我在進行的過程,覺得一開始會有反抗,但是到了後半段,會真的覺得我不好。

再把眼睛閉起來

老師說:好、對、可以、這樣不行、謝謝你、沒問題……..(重複)

討論:(現在你有什麼感覺?)

《否定或稱讚》

「互動」這件事就像營養劑

1.給太多,無法承受。

2.要均衡

3.指正跟要求不是不好,老師(父母)的職責就是設限。

《什麼樣的鼓勵會讓對方有滋養,或讓對方覺得被控制?》

需要我們之間的情感做基礎(之間的連結)。

如果平時疏遠,突然稱讚,對方可能會覺得不舒服。覺得對方有操控意圖……

常說就好…….(鼓勵的話語說的人需要練習,接收的人也需要習慣。)

我們常會覺得邏輯後果很難設,有時候後果很像在警告、威脅、處罰。

對方會覺得威脅恐嚇或是後果,不同之處也在於「彼此的關係」

邏輯後果與自然後果,常常只能用在孩子的錯誤行為目標在「引起注意」階段,如果已經進行到爭奪權利或報復,常常會讓對方覺得在威脅。

「如果沒有寫完習作,不能下課」………因果論

「如果想下課,我們就需要合作,完成就能下課」……..目的論

因果論和目的論最大的差別在於「中間的空間和彈性」

因果論….比較絕對

目的論……比較有彈性,也願意納入其他可能

《弗雷迪的故事》

老師坐在弗雷迪的位子上,決定要讓過動的弗雷迪參與教學觀摩。這個決定讓弗雷迪努力的壓抑自己的衝動,因為他知道老師接受他。

一個人的歸屬感在於「我是不是對別人有貢獻」

從「我要做什麼」到「他需要什麼?」

當你在輔導學生時,你不知道你要做什麼時?問自己,怎麼做才能讓他覺得跟你同在?

需要知識?鼓勵?或是惜惜(支持)

可以問他:「我現在可以為你做什麼?」

面對孩子的堅持,家長是否必須讓步?

他「需要」什麼?不是「想要」什麼?

…………………………………………………………………………………………………………..

下午課程~

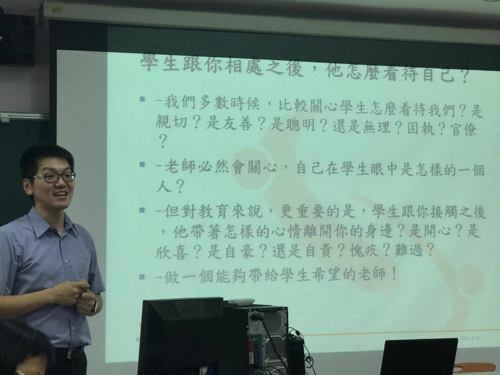

《學生跟你相處之後,他怎麼看待自己?》

親子相處,有時候照顧者越好,卻讓孩子覺得越無能。

→我要讓他覺得自己很好,而不是讓他覺得我很好。

老師找家長來討論孩子的行為,重點是在了解孩子在家裏的狀況,而不是告狀。

老師跟家長討論完後,老師可以先說,自己在教室現場試試看,如果有效,再邀請家長一起做。

《親師會談模擬》

師:我有一個困難,希望你(家長)能幫忙我。(不講孩子有什麼「問題」)

我希望能在這個班,讓OO更快樂、更融入,讓OO對數學有興趣。

(如果講他很調皮,家長的耳朵就關起來。)

分析不寫功課是他的知識背景不好?還是貪玩?

(如果孩子某個能力學不會,家長可能覺得不需要教的,或是他不會教)

家長需要的不是罪惡感,而是讓他覺得自己是個愛孩子,有能力的家長。

→家長帶著什麼樣的心情離開?

我看到你用不同的方式來愛孩子。你在工作上很用心,也是愛這個家。

問題出在哪裡,就在那裡解決這個問題。

所以學生在學校出現的問題行為,老師要在學校解決,而不是請家長帶回去處理。

孩子會分享心事給他認為想聽的人

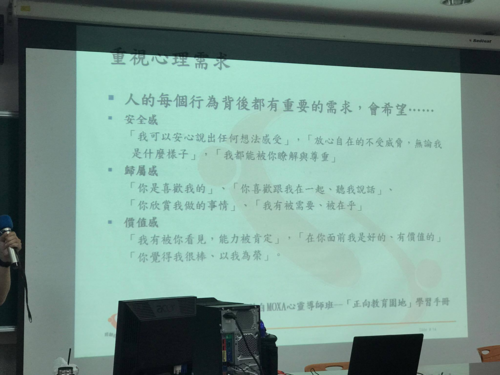

《重視心理需求》

[討論]

1.自己在成長過程中,或目前生活中曾接受到的鼓勵。

2.這個鼓勵是誰所給予的?

3.這些鼓勵,對自己有哪些影響?

………………………………………………………………………

我的故事

小時候,我是個不起眼的孩子。但記得在國小三年級,班上的老師讓一些學生上台唱歌,記得班上一個我喜歡的男生上台演唱了「相思好比小螞蟻」(好聽),輪到我上台,現在已經忘了是哪首歌,我記得老師說我唱的不錯,很有「颱風」。我知道老師是稱讚的意思,但不知道颱風是什麼意思?後來搞清楚是「台風」,在台上能穩定,不怯場,眼神能關照聽眾的意思。心裡覺得很開心,我覺得大家看我的眼神都不同了。

高年級的時候,轉學了,來到一所大學校,代表班上參加校內的演說比賽,但在台上竟然忘詞,腦袋一片空白,當然也就沒有得名,羞愧又自責的哭了。那時候有一個實習老師,買了冰棒送給班上得名的孩子,雖然我沒有得名他還是給了我,到現在我還記得那支冰棒是黃色的,有沒有吃掉已經忘記,但是心裡暖暖的感受是這麼真實。

儘管這兩段上台的經驗一個是好的,一個是不好的,但是目前我對於上台不至於太害怕,也能勇於表達,我學習到台上的態度要如何,也學習到要充分準備才上台,就算失敗了也沒有關係,會有人陪伴在我身旁。

……………………………………………………………………….

鼓勵不是技巧,比較像是一種態度跟生活方式。

A學員的故事……..小時候被叫上台罰站,台下都是親戚的小孩。對於自己的缺陷覺得不足,但琴法老師給予肯定,心裡覺得感動又感謝。

B學員的故事…….小時候很用心的畫了一張圖畫,但老師只是隨手一放,心裡總是覺得不如人….但後來找到愛自己與肯定自己。

通常在諮商室,諮商師的鼓勵,很難進入他的內心。

1.他會歸因於心理師本來就要講這個話。

2.你懂什麼?(你又沒有看到我另外一面)

但是老師的鼓勵,孩子是比較能接收到。(沒有人比你有資格去影響一個孩子)

老師創造了「改變」

諮商師在輔導個案,或是老師在輔導學生的過程,也許會遇到失敗或沒辦法拉回來的孩子,這時候請告訴自己,這次沒有拉到你,但這些經驗都會化成我的養分,我會在明年拉住另一個孩子。

不要失了對自己的信心

2017 心靈導師研習Day2

時間:106年7月20日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:黃柏嘉老師(心理諮商師、阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………………….

上午課程~

[鼓勵] 看見自己與孩子的亮點

《柏嘉老師分享抉擇是否放棄高薪當家庭主夫的故事》

如果你很勇敢去做一件冒險的事,心裡不覺得害怕,那是笨。勇氣必須是帶著恐懼前進的。

[@more@]

當你在做一個困難的有點風險的決定,考量的不是做這件事會不會成,而是成功或失敗後,誰會在你身邊。

一個人敢冒險,是他知道他最後不是一個人。

《學員分享老公的盆栽的故事》給孩子一個被你叫過來,卻不是挨罵的理由。

《阿德勒的核心概念》

以一艘航行在海上的船為例~

目的論:如同船行進航行的路線圖、目的地。

整體觀(環境):船所存在的海象(天氣風力如何?)

自卑與超越:動力(多強?)

《自卑與超越》

自卑:當看到別人的好表現,心裡有不如人的感受,覺得不太舒服,怪怪的感覺。feel 「-」(減)

(這時心裡會產生動力,想要化解這種不舒服感。而每個人採取的方式不同,可能會拆他的台、加強自己、否定他…….這些讓自己感覺好受一點的方法,不一定是好的解決方法。)

超越:我對這件事的解釋(回應),讓自己不難受的方法。feel 「+」(加)

《一個刺蝟小孩的故事》

不是搶走他的刀子,而是讓他覺得在這個環境,他不需要刀子。

問題行為不是「被解決」,而是他覺得沒有必要。

提問:當我們是一個支持性的團體,是否就不會讓他覺得自卑?

A:在一個充滿溫暖的環境下,未必不會產生不好的感受。

提問:有孩子在家裡與安親班的情緒穩定度高,但是在學校卻容易爆發…..

A:在我們的想像,一個孩子,可能原本是正常的,但在承受某些壓力之下,需要「爆發」後才會恢復正常。不是這樣的,一個孩子在班親班承受壓力,在學校有錯誤行為,是表示在這個環境比較允許一個孩子「完整」。(每個人都有不同的面向)

情緒就像一個小孩,你不會讓一個小孩開車,也不會把他關在後車廂藏起來。有時候我們需要一輩子的時間來「安頓」它。

《怎樣說「不」比較得體》

家庭會議時,面對孩子不同意不配合,家長可引導的是:

1.能否說清楚不同意的理由?

2.如何在別人的堅持與自己的堅持中間取得共識?(談判)

3.一起來動腦,怎樣才是對「你」,對「這個家」最好?

4.刺激他們的思考,而不是要求他們服從。

取得共識不能再帶著情緒的當下,人在情緒裡想事情常會是比較極端的。

「尊重」代表了妥協與退讓

給孩子拒絕的權力,不是完全依著孩子說不要的決定。

在過程中,先看孩子有無評估後果的能力。

提醒:設邏輯後果時,沒有好的關係,就沒有管教。(先有正向→才有管教)

有沒有尊重情境的需求。

《孩子的性教育議題》

教孩子對性說「不」,也要教他什麼時候說「要」。

我們需要時間來想一想,我要不要?沒有什麼可以勉強你說不要。

無知會帶來不好的結果,不是性經驗。

《援交的女高中生的故事》

………………………………………………………………………………………………..

下午~

《腹式呼吸的放鬆練習》

《從因果論與走到目的論》

因果論:因為如何……所以才會…..(例如:這個學生會有罵髒話的行為,是因為他來自一個父親討債的家庭環境)

目的論:因為我想要……所以我要……(例:孩子罵髒話,是因為他想要追求某種感覺)

通常「原因」是無法改變的,是個框架。

因果論可以很好解釋他的行為,但很難指出下一步該怎麼做?

目的論可以看到助人關係中,機會跟可能性

《罵髒話的小孩在學校攻擊同學的諮商對話》

1.你覺得爸爸怎麼樣?(別人都怕他….很帥)

2.爸爸管教你怎麼樣?(他從沒打過我)

3.你說爸爸沒打過你,你眼中的爸爸怎麼樣?(他沒打過我,不過我知道他忍得很難過,我曾偷錢被他發現,他原本要打我,不過舉起的拳頭硬生生收起來。)

4.你覺得收拳頭容易還是伸拳頭容易?有能力為了愛的人收起拳頭…….我猜你愛爸爸……

(重新定義爸爸對他的影響)

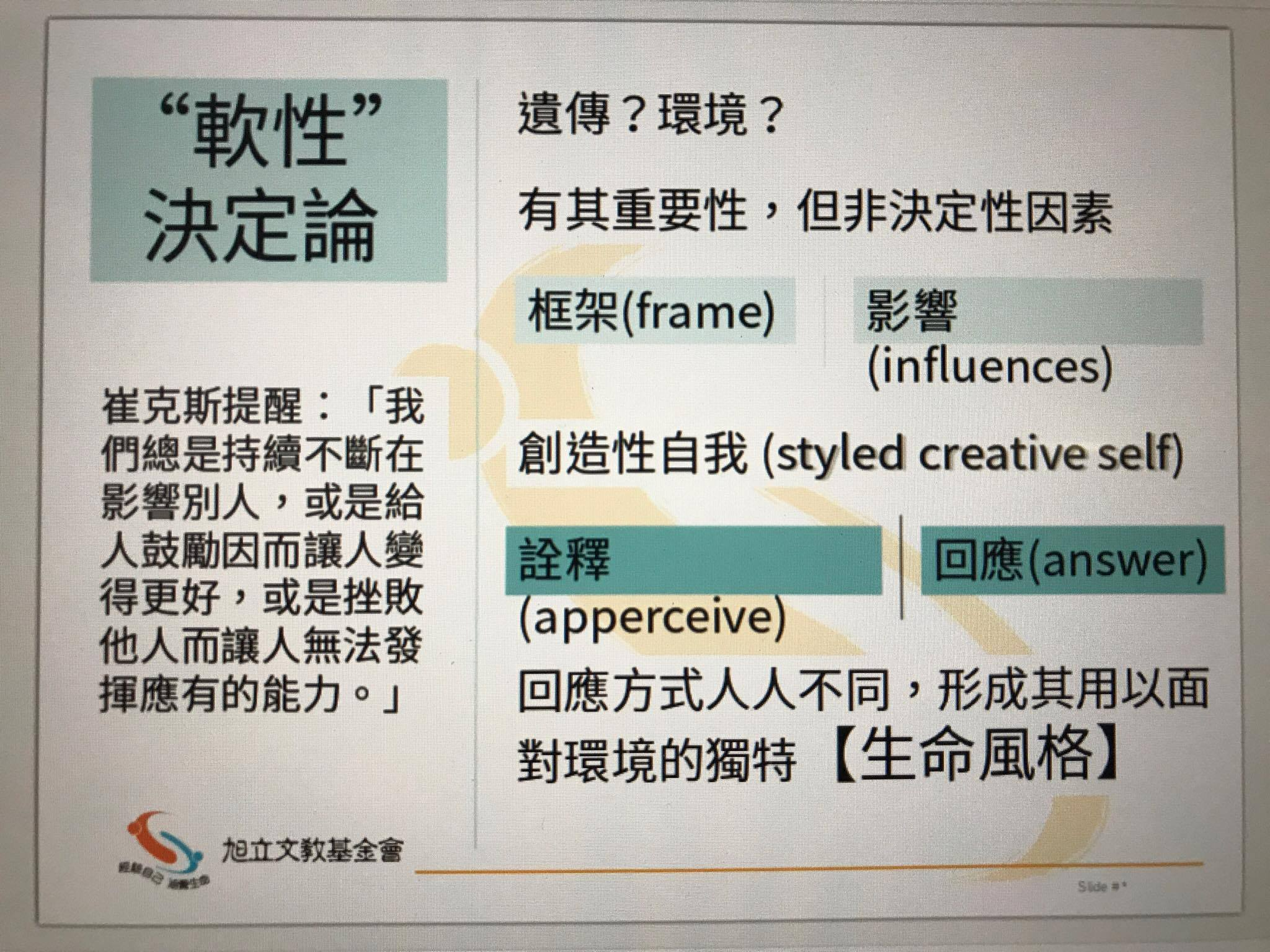

《軟性決定論》

影片:《離婚是世上最美妙的事》

https://youtube.com/watch?v=nDGX_bvop-Y

從另一個觀點來看「離婚」這件事

兒童繪畫(父母離異的小孩的圖畫)

影片:《我明天還在咳嗽啦!甲哇請假啦!》

《練習》以影片為例,用這個孩子的角度完成以下句子…….他的「私有邏輯」可能是?

1.我是……

2.別人是…….

3.這個世界是……

4.所以我要………

我寫「我是一個不愛讀書的小孩,媽媽硬要我去讀,這個世界怎麼都不聽話?所以我要生病,就不用讀書」」

《討論》找一位學員討論想人所寫的句子

學員寫:「我不愛讀書,別人都會主動關心小孩,這個世界會關心生病的人,所以我要生病,就不用讀書」」

(不同的人在解讀一樣的影片也會有不同的詮釋,在諮商時就需要透過更多的提問來了解孩子真正的私有邏輯。可能會問:媽媽怎麼樣啊?你生病的時候媽媽怎麼樣啊…..)

自我省思:自己在處理孩子的糾紛時,常常只做半套。我只同理告狀孩子,但沒有後續的處理。

曾有個孩子來告狀A同學丟他的筆,因忙著,只回應他:「你一定很生氣」就請他先回去。過了一會,他跑來問說:「老師你有叫A來嗎?」

上一屆的孩子發現老師不會積極處罰讓他們不高興的人,會跑去辦公室告狀……

老師可以在互動中,改變他的私有邏輯。

我是不受歡迎的→我是除了XX老師之外不受歡迎的→找到例外

《早年經驗》

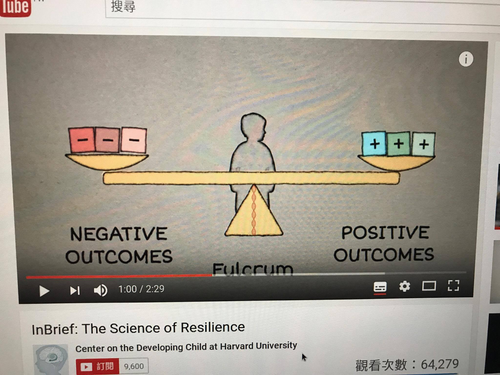

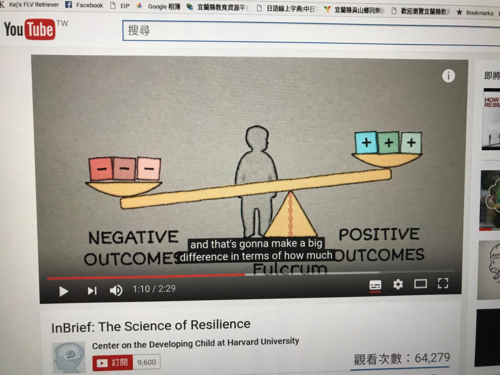

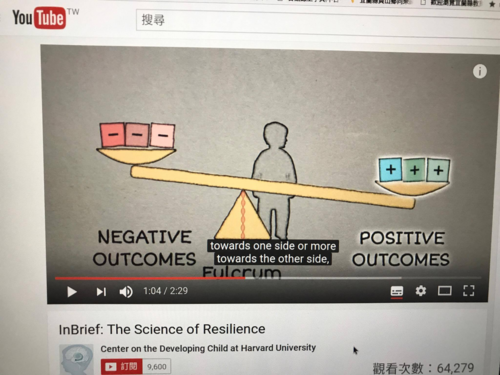

What is Resilience? (什麼是復原力?)

復原力是個人特質與環境高度互動中的結果

復原力是經年累月發展而來

一個人的成長經歷,可能有正面或負面的經驗感受,面對這些事件,「經驗」會改變支點的位置。

支點向右,對於負面的事件感受會特別敏感。

支點向左,對於發生了壞事,對於心情的影響也較低。

什麼移動了支點?

創造一個可以改變支點的人

使用「回應式互動」–個別會談時聽懂他的話,他的情緒。

在他對自我的認識裡,自己是不是個好孩子?我值不值得?(看見有人真心在乎我)

《參考影片》

什麼是復原力

復原力的科學

《孩子的安全距離因孩子的年齡而不同》

國小可能是在面前,國中也許隔個桌子,高中也許是隔個房間。用他們能接受的距離來互動,比較不會讓他們覺得有壓迫感。

《今日心得》

教師是一個常會面對各種狀況,常有挫折感的工作,所以需要有「復原力」。

感謝在孩子的青春期讓我遇到阿德勒,面對孩子的挑戰能冷靜以對,也能找到一些策略回應。

2017心靈導師研習Day1

時間:106年7月19日

地點:光復國小

課程:心靈導師研習_暑假6天課程(106.7.19~26)

講師:鮑順聰老師(建國中學輔導老師、阿德勒心理學講師)。

黃柏嘉老師(心理諮商師,阿德勒心理學講師)

……………………………………………………………………………………………..

《兩位老師對課程的期待》

鮑老師

《Play , Learn and Grow Together 》

如何讓學習不挫折?要用「心」去學習,不是只用腦去學習。

什麼是「學會了」,是能說出還是能做出?

「學會了」是能夠實踐在自己的生活裡,讓自己的生活改善。

就連阿德勒的說法也有可能因「人」不同,或因他「年紀」的增長而不同,但核心思想不變。

有人說看了30遍,才開始有感覺。

家庭會議開始時要讓孩子有「好的感覺」。大部分孩子會喜歡開,因為第一次有權力,第一次有貢獻。

阿德勒強調「整體」,人與他人,身與心。 「指月」,重點在「月」,而非「手指」。

柏嘉老師對進階班的期待~

1.這個研習會帶領活動、省思與提問。

2.從你的角度如何解釋?自己是否有答案?

3.知識與熱情的影響與撞擊

4.目的:提升專業與分享力。(不要只相信你只有一條路可以愛孩子,換個角色、方法也可以。)「你願意相信你有多少可能性?」(也許你最終證明你不行,但你會沒有遺憾我沒有放棄去試。)

………………………………………………………………………

[@more@]《遊戲—找到自己》

先接寫句子,寫在便利貼。

1.我是…….(姓名)

2.我小時候……(是個怎樣的人?….自由發揮)

3.我老了以後……(自由發揮)

4.所以我要……(現在要做什麼?)

跟A學員互相介紹,盡可能問些細節。(5分鐘)

跟A學員角色互換,帶著新角色去尋找B學員。並跟B學員介紹你是A學員。(5分鐘換)

在群體裡,不斷帶著新角色去跟新學員自我介紹,直到「找到自己」,就可以坐下。

……………………………………………………………………….

遊戲過程你發現什麼~

有的學員很投入在當下享受交流的樂趣,有的學員卻一直很想認識「真實的他」……..

鮑老師:對於一個人特質的over-use(過度使用)跟under-use(培養不足),都可能會影響其性格的發展。外顯的「特質」是可以修正的,但內在的「本質」是好的。

(有學員提到,有人寫小時候乖巧懂事,尤其是女生,很想知道是否都是如此?這個提問讓我印象深刻,因為有學員馬上提出小時候也會帶領同學做壞事,但覺察再大一點就變了…)

黃老師:一個人如果能接受自己不同的樣貌,也比較能看到別人的不同面向。(完整性)

一個人要努力的讓自己完整,也就能用比較「多元」的樣貌來看自己與別人。

《活出生命的寬度》

終其一生,人在追求的,不是高下,不是輸贏,是把自己人生的範圍走的更廣、更開放。

學員:真積力久則入 修復自己、成就別人

…………………………………………………………………………

下午課程~

健身活動後….

在鍛鍊自己的身體之後,有時候覺察反而是腦袋很僵化,總是用固定的模式體會流動的人生。

影片《讓阿德勒治療你的玻璃心》

囧星人的推薦書:「被討厭的勇氣」、「你真的有被討厭的勇氣嗎」、「所有煩惱都是人際關係的煩惱」、「阿德勒心理學講義」

這是網路上有人推薦阿德勒的書與思想,如果是你的話,你會如何跟別人介紹阿德勒最重要的

三個觀點?

童年回憶、課題分離、目的論、自卑與超越、家庭星座、軟性決定論、社會情懷………

阿德勒主張「童年記憶」,跟佛洛伊德的「童年經驗」不同。

<諮商個案>用疏離感維護優越感的男孩

小六男生,每天遲到,從不交作業,與同學相處不睦。

Q1家裡有什麼人?

(有阿嬤、弟弟和爸爸)

Q2誰照顧你的生活?

(阿嬤,爸爸開計程車,很晚才回來。我幫忙照顧弟弟,餵他吃飯。)

Q3媽媽呢?

(離開了)

Q4多久的事?

(四年級)

Q5爸爸幾點回家你知道嗎?

(………………)

[鼓勵]:

你有聽爸爸的話,又會幫忙阿嬤顧弟弟,你是這麼一個好孩子,有誰知道?(孩子哭了…)

我現在知道了,你很負責任當哥哥,我相信你也會很負責當個好學生。(之後沒有遲到…)

小結:沒有感受的教育稱不上教育

從「強迫型」到「伴隨型」,是在於給彼此的空間與選擇性。

一個規則下,每個人是否有空間長成自己的樣子?(規則下的彈性)

要求伴隨著信任

鮑師:父母還是可以有期許,但也要高滋養(高支持)。降低大人的人為干擾,誘發孩子創造力與追求優越的天性,唯一要誘導的是往社會有用的方向即可。

黃師:設計一個「略高於」孩子能力的目標。特殊教育是設計一個適合孩子學習的教材,不是難度低的教材。(降低難度不等於特教)

鮑師:我們可以思考以下問題

1.運用權威、懲罰、或獎賞等傳統管教方式,可能產生什麼問題?我們還有什麼選擇?

2.以大人為標準為中心,或以讀書考試為中心的教育,與以學生需求與發展為優先、以培養社會情懷為優先的教育,差別何在?

行為決定於遺傳?還是環境?

其實都有其重要性,也均非決定性因素。

回應方式人人不同,形成其用以面對環境的獨特生命風格!

盡量不要問「為什麼?」可以多問「是什麼?」

1.因果決定論:是客觀決定的

2.虛構目的論:主觀設定的

讓父母回到自己的直覺

在得與失之間,找到平衡點,也要承諾結果。

黃師:

影片<馬達加斯加暴走企鵝>「章魚哥vs企鵝」:章魚哥認定了自己的地位被企鵝搶走,而鬱鬱寡歡,沒人喜愛,因而將怨恨投注在企鵝身上…….可是企鵝渾然不覺。

有些人覺得自己的人生會發生一樣的劇情,章魚哥認定了自己的東西被搶走,但不是事實。

愛發脾氣的人,是愛把別人做的事,解釋為針對自己的人。

短片《武術教練的鼓勵》

這武術教練示範的就是「高支持、高控制」的關係

(這影片好感人,教練好會說話,會激勵人心!)