CentOS 7.X Lamp環境安裝 (Linux+Apache+MariaDB+PHP)

全文引自:https://blog.exfast.me/2016/05/centos-install-7-x-lamp-environment-linux-apache-mariadb-php/

看到網路上的人都推說,Linux Server使用CentOS架設比較適合,從預設開啟防火牆就知道了,我就來試試看CentOS與目前本站使用的Ubuntu Server差在哪。

安裝CentOS與更新套件清單

- 從CentOS官方網站下載最新版CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso,安裝過程就省略了,本人是使用最小安裝,所以只有指令介面,反正要當Server使用,如果安裝GUI的話反而浪費資源對吧?

- Ubuntu與CentOS安裝套件的方式有點不太一樣,Ubuntu是使用

apt-get這個指令來安裝,但CentOS是使用yum來安裝套件,這點需要注意一下。首先先更新一下列表吧,使用管理員權限的帳號輸入1sudo yum update –y-y 是忽略詢問是否同意直接更新

安裝Apache網頁伺服器

- 安裝前記得先使用上面的指令更新套件清單唷,不然可能會有奇怪的問題。

- 輸入指令1sudo yum install httpd –y

- 安裝完畢後接著就要啟用服務拉,輸入指令1service httpd start

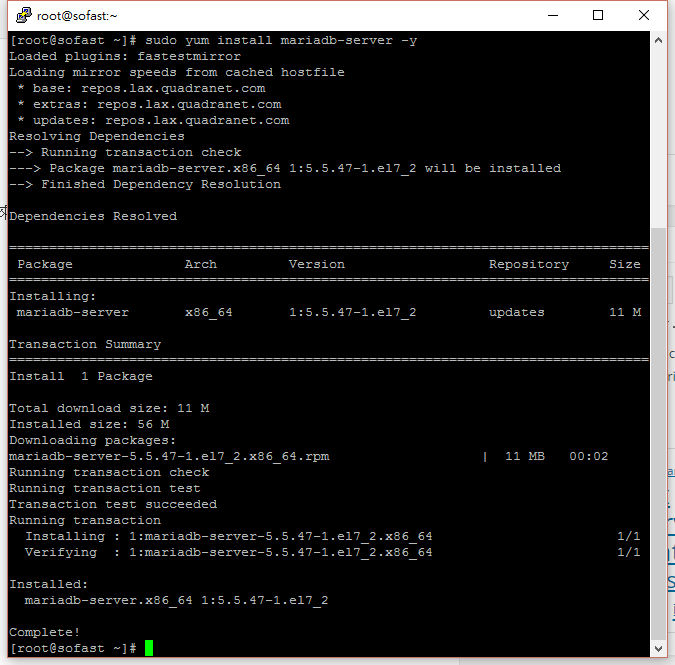

安裝MariaDB(MySQL)資料庫伺服器

- 在CentOS 7.X中MySQL是被替換成MariaDB的,所以就借此也來體驗看看MariaDB的資料庫囉。

輸入指令1sudo yum install mariadb mariadb–server –y這樣就安裝成功囉!

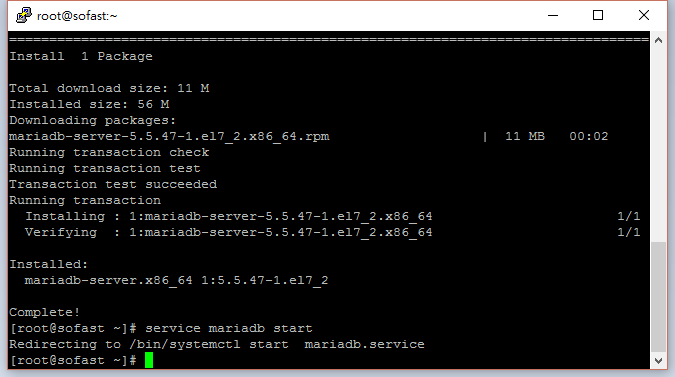

- 來啟動服務吧1service mariadb start

設定MariaDB伺服器

- 安裝完畢後,就來設定一些資料庫的基本設定吧!

輸入指令<div class="crayon-button-icon" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; background: url('http://blog.ilc.edu.tw/images/toolbar/buttons.png') 0px -112px; border: 0px; padding: 0px; margin: -8px 0px 0px; width: 24px; position: absolute; left: 0px; top: 11.25px; height: 16px !important; font-size: inherit !importaStack堆疊的資料結構

不知道各位是否有接聽電話插撥 (call waiting) 的經驗? 我們會先把第一個接聽的人先暫時停著,然後接聽新打來的電話。不知道目前插撥最多能接聽多少通電話?假設依照這個方法一直接聽新的插撥電話,就會一直把上一通電話暫時儲存,等新接通的電話結束後,再回復上一通、上上一通、一直到第一通接聽的電話。

堆疊 (Stack) 就是類似的資料結構。「堆疊」有兩個方法 (method) 可以呼叫:推進 (push) 和 彈出 (pop)。透過這兩個方法的使用,我們可以達到讓資料「先進後出」的效果 (LIFO: Last In First Out)。甚麼是先進後出呢?讓我們再舉一個例子:搭電梯。當我們搭電梯的時候,通常最先進電梯的會擠在後面,後進電梯的比較靠近門口。如果都是同一層離開電梯,剛才比較慢近來電梯的人,反而是比較早離開電梯的人,這就是「先進後出」(LIFO) 的效果了。

再回到剛才接聽插撥電話的例子,正好就是先進後出的例子!最後插撥的先結束對話,最早打來的最慢結束對話。接下來讓我們看看,堆疊實際運作的情形,會向下面這一張動畫所顯示的:

上面這張圖就是顯示堆疊 (stack) 把三個數字 1、2、3分別push到堆疊裡面的過程。堆疊本身看起來就像是我們把書本放在桌上的樣子一般,最早放的書本會在最底下,最後放的書本會在最上面。當我們把書本從最上面開始拿 (pop) 的時候,會拿到最後放的書本,最後才拿到一開始放下去的書本。因此把數字從堆疊 (stack) 裡面 pop出來的過程,會像下面這張動畫顯示的樣子:

從上面這張圖,我們可以看出來,我們依照1、2、3的順序把數字 push 到堆疊裡面,pop的時候出來的順序就會變成 3、2、1,也就是先進後出了!

堆疊在遞迴式走訪樹的應用

介紹完了堆疊,最常應用到堆疊這個資料結構的演算法,應該就是「遞迴」 (recursive) 方法了。所謂遞迴,就像是站在兩面鏡子之間,相同的影像不停地反射,只是每反射一次都小一些。之前接聽插撥的例子也是遞迴的例子,就是先暫停目前的工作,但是不是忘記,而是先依照順序存起來,然後先處理新的工作。等到新的工作處理完,再按照先進後出的順序,把剛才暫停的工作回覆過來處理好。

因此,之前在〈由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構〉裡面提到的前序、中序、後序的走法,也可以透過遞迴加上堆疊的資料結構來完成!譬如說上面這棵樹,我們從樹根7開始,發現有分支就往下走,但是我們先不把樹根忘掉,因此把樹根7 push到堆疊裡面。接者按照同樣的方法,往樹葉的方向走,一直走到樹葉的部分 ,再按照先進後出的順序,把堆疊pop出來的東西印出來,就是後序走訪這棵樹的方式了!

遞迴走訪樹的演算法如下 (移到文章後面以方便整理版面)

讓我們跑跑上面這一段演算法,演算法可以運作的東西,就是堆疊(stack)這個資料結構,以及輸入的這棵樹的資料結構。最後會輸出後序走訪這棵樹的過程。(請參考文章後面的過程,這邊先略過整理一下版面)

演算法和資料結構的用途

因此到目前為止,我們終於知道了演算法和資料結構的初步的概念,也終於看到了一些基本的應用,像是「樹」、「堆疊」、「遞迴」等應用。然而或許還是會有些疑惑,就是演算法和資料結構,要怎樣子在電腦上面跑呢?如果說電腦聽不懂人類的自然語言,電腦又要怎樣子聽懂演算法的敘述呢?這邊我想先用一個比方來說明,也就是作文的比方。

當我們寫一篇作文的時候,我們可能會有一些寫作方法,譬如說第一段寫主旨,第二段寫例子,第三段寫反立推翻第一個例子,第四段寫結論,如此起承轉合,完成一篇文章。我們可能進一步把題目分成敘述文、論說文、和抒情文。不同種類的文章,我們會有不同的段落起承轉合。然而各類題目的段落安排方式,和我們用字淺詞的方式,可以分開來。甚至同樣的段落安排,我們可以用英文來寫。

因此演算法和電腦的關係,有些類似上面寫作比方的關係。電腦只看得懂機器0101碼,但是我們有高階程式語言,像是C, C++, 或是JAVA,透過編譯器 (compiler) 或是直譯器 (Interpreter),可以把我們寫的程式翻譯成機器看的懂的機器0101碼。程式語言,就如同寫作的時候,可能用中文寫,也可能用英文寫。但是演算法和資料結構,則是像寫作的時後段落安排的方法,論說文一種方法,敘述文一種方法,抒情文一種方法,是一種介於作文題目和文章句子之間的轉換過程!

整理起來,寫作可以分成下面四個層次:

- 作文題目和題型 (敘述文、論說文、抒情文、其他題型)

- 段落安排 (針對題型的解決方法)

- 文章實際的句子 (可以是中文、也可以是英文)

- 每個單字的字母筆劃,或是中文字的筆劃 (包括標點符號的使用)

演算法資料結構對應這個層次的比方:

- 要電腦處理的問題和問題類型 (排序、搜尋、比對)

- 演算法和資料結構 (針對問題提出的解決方法)

- 實際寫出程式 (演算法可以和程式一一對應,但不限任一種程式語言)

- 程式透過編譯器(compiler)翻譯成機器0101碼

不知道看完這個例子,各位是否更了解資料結構的角色呢?電腦看不懂演算法或資料結構,但是演算法和資料結構,卻是問題解法和程式語言之間的橋樑!

下面列出剛才提到的地迴走訪樹的演算法和執行過程。樹 (tree) 除了可以排序、搜尋、搭配遞迴和堆疊以外,還有本體論 (Ontology) 的應用。其他各種樹狀結構,像是壘堆 (heap)、追求效率而發明的紅黑樹 (Red-Black Tree) 和費布那西樹(Fibonacci Tree)等等。日後有機會再一一向各位介紹吧!

遞迴走訪樹的演算法如下

1. 設定目前節點在樹根

2. 如果目前節點有子節點 (child node),就把目前節點先 push到堆疊,然後往下走。有兩個子節點的話先走左邊再走右邊的子節點。

3. 如果目前節點沒有子節點 (child node),或是子節點已經拜訪過,就印出目前節點的號碼,並且 pop 出堆疊上一次儲存的節點,設定成現在要拜訪的節點,然後回到步驟2,直到堆疊變成空堆疊為止。

執行遞迴和堆疊來後序拜訪一棵樹的執行過程

step1:

current node: 7

stack: (empty)

printed order: (empty)

step2:

current node: 7

stack: 7 (###push 7###)

printed order: (empty)

step3:

current node: 3 (###go to left child node###)

stack: 7

printed order: (empty)

step4:

current node: 3

stack: 7, 3 (###push 3###)

printed order: (empty)

step5:

current node: 1 (###go to left child node###)

stack: 7, 3

printed order: (empty)

step6:

current node: 1

stack: 7, 3

printed order: 1 (###print 1 because no other child nodes###)

step7:

current node: 3 (###go back to node 3###)

stack: 7 (###pop 3###)

printed order: 1

step8:

current node: 2 (###go to right child node)

stack: 7, 3 (###push 3 again###)

printed order: 1

step9:

current node: 2

stack: 7, 3

printed order: 1, 2 (###print 2 because no other child nodes###)

step10:

current node: 3 (###go back to node 3###)

stack: 7 (###pop 3###)

printed order: 1, 2

step11:

current node: 3

stack: 7

printed order: 1, 2, 3 (###print 3 because child nodes are visited###)

step12:

current node: 7 (###go back to node 7###)

stack: (empty) (###pop 7###)

printed order: 1, 2, 3

step13:

current node: 6 (###go to right child node###)

stack: 7 (###push back 7###)

printed order: 1, 2, 3

step14:

current node: 6

stack: 7, 6 (###push 6###)

printed order: 1, 2, 3

step15:

current node: 4 (###go to left child node###)

stack: 7, 6

printed order: 1, 2, 3

step16:

current node: 4

stack: 7, 6

printed order: 1, 2, 3, 4 (###print 4 because no other child nodes###)

step17:

current node: 6 (###go back to node 6###)

stack: 7 (###pop 6###)

printed order: 1, 2, 3, 4

step18:

current node: 5 (###go to right child node)

stack: 7, 6 (###push 6 again###)

printed order: 1, 2, 3, 4

step19:

current node: 5

stack: 7, 6

printed order: 1, 2, 3, 4, 5 (###print 5 because no other child nodes###)

step20:

current node: 6 (###go back to node 6###)

stack: 7 (###pop 6###)

printed order: 1, 2, 3, 4, 5

step21:

current node: 6

stack: 7

printed order: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (###print 6 because child nodes are visited###)

step22:

current node: 7 (###go back to node 7###)

stack: (empty) (###pop 7###)

printed order: 1, 2, 3, 4, 5, 6

step23:

current node: 7

stack: (empty)

printed order: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (###print 7 because child nodes are visited###)

done!

SECI 知識轉換的過程

SECI 過程

Nonaksa, Takeuchi (1995)

知識轉換的過程,就是內隱知識與外顯知識互動的結果,視為知識創造過程,並 透過知識循環的運作 ( 亦就是內隱知識與外顯知識的互動與轉換循環過程 ),而 有四項基本的知識創造形態且產生不同的知識類型

共同化 ( 由內隱轉換成內隱 ) (Socialization)

知識由內隱轉換為內隱的過程稱為共同化;指的是成員間內隱知識的轉移,藉由 分享經驗從而達到創造內隱知識的過程,將內隱的個體知識團體化,屬於一種將 個人經驗心得分享以形成團體共識的過程,它將需要組織內部配套建立充分溝通 交流機制,並且成員能擁有共同的價值觀,也就是組織需要具備形成知識共同的 能力。心智模式和技術性的技巧的分享也是屬於同一類,可以使得個人不透過語 言而自他人處獲得內隱知識。 獲得內隱知識的關鍵在於[經驗],缺少某些共同形式的經驗,一個人很難了解 另一個人的思考過程。而藉由此轉換模試所產生的知識,稱為共名的知識 例如:共享的心智模式和技術性的技巧。

外化 ( 由內隱轉換成外顯 ) (Externalization)

知識由內隱轉換為外顯的過程稱為外化,外化是將內隱知識明白表達為外顯觀念 的過程,在這個微妙的知識創造過程當中,將組織整體經驗心得加以具體化與創 新化,使之成為正式的組織知識,能被廣泛有效的使用,並且成為組織知識資產 的一部分。將內隱知識外顯化,除了需要建立團體共識外,更要將抽象知識的經 驗心得加以具體化,使組織容易將知識具體應用於產品創新的活動。基本上,內 隱知識外顯化是組織創新活動中重要部分,創新活動能力強的企業組織,外顯化 的成效特別顯著。在這個過程中,內隱知識透過隱喻、類比、觀念、假設表達出 來。演釋和歸納以及隱喻和類比,是最常被使用知識外化的工具。藉此轉換模試 所產生的知識,可稱為觀念性的知識。

結合 ( 由外顯轉換成外顯 ) (Combination)

知識由外顯轉換外顯的過程稱為結合;結合是將觀念加以系統化而形成知識體系 的過程,這種模式的知識轉化牽涉到結合不同的外顯知識體系。 個人透過文件、會議、電話交談、或是電腦化的溝通網路交換並結合知識。再經 由分類、增加和結合來重新組合既有的資訊,並且將既有的知識加以分類以導致 新的知識。結合則可以產生原型和新原件技術等系統性知識。

內化 ( 由外顯轉換成內隱 ) (Internalization)

知識由外顯轉換為內隱的過程稱為內化,內化是將外顯知識轉化為內隱知識的過 程,當經驗透過共同化、外化和結合,進一步內化到個人的內隱知識基礎上時, 就會成為有價值的資產,以語言、故事傳達知識,或將其製作成文件手冊,均有 助於將外顯的知識轉換成內隱知識。內化則產生專案管理、製造過程、新產品使 用及政策執行等操作性的知識。

圖片像素、解析度、大小計算

解析度 dpi 單位為「1吋裡有多少像素(pixel)」,藉此可以來換算圖片「畫素+解析度」換算成實際紙張時長與寬為多少。

例如一張圖片為 800 x 600 pixel,然後解析度為 300dpi,則換成實際紙張大小如下:(800/300) x (600/300) = 2.6吋 x 2吋 = 6.6cm x 5.08cm

一般相機規格常說的百萬像素,是這樣算來的:

大家常講的「一千二百萬畫素」之類的數值 其實是一個乘積:感光元件上長與寬邊感光點數的總乘積 例如長邊有四千個點 而寬邊有三千個點 感光元件上的「總感光點數」就是長寬相乘的 4000*3000 = 12,000,000 也就是我們常說的「某相機是一千二百萬畫素」的由來了

常見畫素的長與寬感光點數:

30萬畫素 640 x 480 48萬畫素 800 x 600 78萬畫素 1024 x 768 100萬畫素 1280 x 960 200萬畫素 1600 x 1200 300萬畫素 2048 x 1536 400萬畫素 2240 x 1680 500萬畫素 2560 x 1920 600萬畫素 3072 x 2048 800萬畫素 3360 x 2460 1000萬畫素 3648 x 2736

圖片和螢幕的長與寬比例:

- 直接解析互除就可以知道比例是 4:3 or 16:9 了。

- 1024 / 768 = 1.33 (為 4:3 比例)

- 1920 / 1080 = 1.77 (為 16:9 比例)

圖片的檔案大小計算方式如下:

檔案大小 = 像素總量 X 每個像素的大小 ◎ 灰階模式中 1 pixel 相當於 1 byte 的大小。 ◎ RGB 模式中 1 pixel 相當於 3 bytes 的大小。 ◎ CMYK 模式中 1 pixel 相當於 4 bytes 的大小。 例如上圖的像素總量為:400(寬) X 561(高) = 224400 則檔案大小為: 400 X 561 X 3(bytes) = 673200(bytes) = 673.2 (KB) 接近 658 KB

1bytes = 0.001 kb

1bytes = 0.000001 mbbps 流量單位換算

bps 是 bit per second 的縮寫,意思是「位元/秒」

bit,常以「b」表示。電腦傳輸資料的最小單位,也就是「0」或「1」

bit,位元,常以「b」 表示。

Byte,位元組,8 bit = 1 Byte,以「B」表示。

Kilo Byte,一千位元組,常以「KB」表示,1024 B = 1 KB

Mega Byte,百萬位元組,常以「MB」表示,1024 KB = 1 MB

Giga Byte,十億位元組,常以「GB」表示,1024 MB = 1 GB換算乙太網路速度規範: 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps.

10Mbps = 1280 KB/s = 1.25 MB/s

100Mbps = 12800 KB/s = 12.50 MB/s

1000Mbps = 128000 KB/s = 125.00 MB/s (1Gbps)克伯屈(William Heard Kilpatrick)

克伯屈(William Heard Kilpatrick)

美國教育學者克伯屈(William Heard Kilpatrick),提倡同時學習原則,即學習的結果應是一個完整的經驗,而非片斷的知識,亦即再一個時間內並非僅有一種學習,而是包含多種學習:- 主學習(Primary Learning):技能學習所要達到的直接教學目的,其內容或係某種知識、技能或係理念價值規範,視課程性質而定。例如:透過學習鴉片戰爭,了解其發生之原因、經過、結果

- 副學習(Associate Learning):指與功課有關的思想和觀念而言。例如:透過學習鴉片戰爭,了解中國與英國之地理關係,及吸食鴉片有害健康之知識

- 附學習(Concomitant Learning),亦稱輔學習:指學習時養成的理想態度(如實驗課學到科學精神)。例如:透過學習鴉片戰爭激起學生之愛國情操、發憤圖強

- 設計教學法是以問題為中心(problem-centered)的方式統整課程進行教學

- 克伯屈主張設計教學法有四個過程:

- 決定目的(purpose):設計是一種有目的的活動

- 擬定計劃(planning):是設計活動中最重要且最難的一步工作

- 實行工作(executing):由教師指導學生從做中學

- 批評結果(evaluating):由學生自己做

- 杜威的門徒克伯屈根據教育無外在目的及特別重視兒童自由、個性及興趣的理論,倡導「進步教育運動」,推行「設計教學法」。設計教學法可說是Learning by doing精神的具體表現,它是杜威行動知識論的直接應用。此法是不以知識技能直接提示兒童的,乃是就兒童本身所愛好的活動,做成種種設計,兒童為求各個設計的實現,所以不得不學習種種為實現設計的工具的知識技能,而這些知識技能的價值,亦在設計的完成中得到評判

全文引自:http://edu-exam-note.blogspot.tw/2012/02/william-heard-kilpatrick.html

結構功能論 structural functionalism

結構功能論 structural functionalism

結構功能論,常與「功能論」一詞混用,是當代最有影響的社會學與社會人類學理論觀點之一。結構功能論一般把社會看作一個均衡、秩序、整合的系統,整個社會系統及其各個子系統的運作基本上是協調的,每個子系統都對系統整體的生存、均衡與整合起著積極作用。

結構功能論的基本觀點源於19世紀的英、法兩國。英、法兩國的古典社會學者孔德(A. Comte)、斯賓塞(H. Spencer)和涂爾幹(E. Durkheim),及20世紀兩位人類學者馬林諾斯基(B.F. Malinowski)和雷可立夫布朗(A.R. Radcliffe-Brown),都對結構功能論的形成居功厥偉。孔德首先從生物學獲得啟發,提倡在社會學中使用「結構」、「功能」等概念。孔德與斯賓塞都認為社會中的個人、團體和制度對整個社會的作用類似於生物器官對有機體的作用。斯賓塞的社會學觀點更接近有機體類比論。

稍後涂爾幹指出,社會學的說明應包括現象的原因與功能。涂爾幹也有有機體類比論的傾向,社會被視為一有機整體,各部分均為維護整體之存續、發展而運作。他並指出,即使是犯罪現象也有社會功能。涂爾幹並區分功能性的與歷史性的分析,前者用行動的後果來解釋現象的持續存在;歷史性的分析則著重行動的貫時性發展。涂爾幹強調兩種分析模式相互依賴。涂爾幹的功能論觀點是對演化論、傳播論和歷史主義所提出的不同思路。

受涂爾幹影響的人類學者主張理解文化特質的「功能」是研究社會的必備工作。他們強調探索文化模式對人類集體的社會與文化生活的貢獻,並主張探索這些文化模式的發生與持續原因。馬林諾斯基認為,社會制度之起源乃是人們為了滿足生理需求,每一種風俗、概念、物質、思想、信仰都具有很重要的功能,是社會整體不可或缺的部分。他提出四種需求系統:生理的、心理的、社會的、文化的,這四種需求的概念在美國社會學者帕森斯(T. Parsons)的理論中續有開展。

馬林諾斯基的功能論觀點認為社會慣行(practice)可由其滿足生理需求的能力來說明,但是,雷可立夫布朗則強調要說明某些慣行為什麼穩定。某些慣行模式之所以能穩定持續是有賴於與其他慣行較少衝突,甚且能彼此支援。所以,功能分析就是要找出慣行如何能彼此相適以維持穩定性;慣行的「功能」就是能維護總體社會結構穩定的特性。從而,雷可立夫布朗的結構功能論強調「整合」(integration)是每一社會生存的必備條件,社會裏的結構與組織都是為此而存在、運作的。經濟結構、宗教儀式和親屬組織都是為社會整合而存在。

雷可立夫布朗也重視社會結構概念,社會結構是以可觀察的社會關係為基礎的理論性建構,可作為社會生活的分析模型。他除了強調釐清社會結構間的抽象關係外,也強調「總體(total)社會結構」,即某一社會分析單位的社會關係總體。社會慣行的功能就是對此總體社會結構而言。

帕森斯的結構功能論主要關切的是大規模的社會結構與制度、相互關係,以及其對行動者的約束與限制影響,傾向於採取宏觀的途徑來研究社會現象,專注於社會系統整體,以及社會結構和社會制度對它的影響。

帕森斯功能論的核心是行動系統。行動系統涉及四個子系統:文化、社會、人格以及行為有機體等。這些系統構成一行動系統整體。文化系統在最上層,基本分析單位是意義或符號系統;第二層社會系統的基本單位是角色互動;行為有機體屬於最底層。各子系統緊密相關,底層提供能量,上層提供訊息與控制。

在帕森斯的概念系統中,結構不是具有實體性的具體社會組織,而是制約著特定類型角色互動的抽象規範模式。

行動系統的基本制度化結構是由系統必須滿足的功能需求決定的。帕森斯提出的功能系統包括四種功能子系統,即適應(A, adaptation)目標達成(G, goal-attainment)、整合(I, integration)、模式維持(L, latency)。適應:指系統須同環境發生一定關係,必須擁有從外部環境獲取資源的手段。目標達成:系統須決定目標次序和調動系統能量以實現目標。整合:系統須協調各部分,使各部分維持一定的和諧關係。模式維持:系統須使各部分具有動力和動機照一定的規範和秩序參與系統內部的動態過程,以維護原模式的存在。

帕森斯強調,一個系統的運行狀態是否穩定,不僅取決於它是否具有滿足一般功能需求的子系統,而且還取決於這些系統之間是否存在著跨越邊界的對流式交換關係。對於一個社會系統來說,維持其內部各個子系統之間邊界關係的最低限度的平衡是至關重要的。若能維持它們之間的平衡,就可以達到社會運行的良性狀態,就能發揮社會系統的正功能,若失去了這種平衡,社會就會出現衝突,出現病態,使社會運行成失調狀態,這是社會系統所具有的反功能。

社會學者墨頓(R.K. Merton)嘗試修改功能論,他批評過去功能論的三種謬誤觀點:(1)功能同一性;社會系統的任何局部都對整個社會具有功能;(2)功能普遍性:社會的任一種活動或儀式都完成了某些對社會有益的功能;(3)功能不可替代性:把某些制度看成是不可替代的。墨頓認為,有許多事物並不具有全社會的功能,而僅對社會的某部分有功能;某些活動或儀式對社會的某些部分具有功能,而對社會的其他部分則可能不具備任何功能,甚至可能具有反功能;可以有一系列相互替代的社會制度來滿足同樣的功能性前提。

默頓的結構功能論主義提出顯性功能和隱性功能這兩個概念。顯性功能是指人們可預料到的和容易為大多數人所認識的功能;而隱性功能則是指那些不明顯、不為人們所預料的和不易為多數人所認識的那些功能。

結構功能論歷經變遷,也受到各種批評,包括:缺乏對社會變遷的合理解釋;易陷入結構決定論;只對既存的社會制度做合理化的解釋;忽視現實的社會問題及對社會現象的反省;忽略社會運作中,團體間以及人之間的衝突的影響力。此外,也有人提到有套套邏輯(tautology)與目的論的問題。

全文引自:http://terms.naer.edu.tw/detail/1453886/

教育改革中教師之角色—一個批判教育學的觀點

教育改革中教師之角色—一個批判教育學的觀點

楊欣怡

嘉義大學國教所

一、前言

教師角色隨著各個時代背景的不同,而以不同的姿態現身。隨著九年一貫課程的改革的出現,面對社會大眾對教師的期望,教師角色也須跟著做出調整,從「官方課程的執行者」轉換成「課程的設計者」,從「被動的學習者」轉換成「主動的研究者」,從「教師進修研習」轉換成「專業發展」,從「知識的傳授者」轉換成「能力的引發者」。在批判教育學的論述裡,質疑傳統教育將教育視為價值中立,實際上只不過是掩蓋了國家機器對教育掌握的事實,因此教育往往被侷限在技術、工具的傳遞,由批判教育學的觀點來看,教育不但不可能是價值中立,而且「應該」「原本」就是政治的。批判教育學源於中南美洲與北美洲,也就是以Paulo Freire為發起人的激進教育主張(張盈堃,2000)。另一重要代表人物-Giroux,其學說結合了後現代主義、反種族歧視主義、以及女性主義理論,並將這些理論融入他的教育論述中。本文將先從批判教育學的教育主張展開,進而探討在教育改革中教師應有的角色及實踐方向。

二、批判教育學之教育主張

(一)教育目的

長久以來教育被視為中立的角色,任務在於傳遞人類共同生活的知識技能與規範,然而這樣的觀點忽視了教育中的政治、經濟意涵,批判教育學者便從政治、文化、經濟的角度出發,對傳統的教育論述進行批判。

批判教育學者指出,透過學校作為一種公平篩選機制的假象,暗地裡根據學生的種族、階級及性別作為篩選的依據,替優勢群體維持既有的利益,而這種教育為統治階級服務的真相,並不容易為大眾所覺知,原因在於教育的實施,並非如武力般地強加於民,而是從意識形態層面,透過日常教學活動的灌輸,讓社會大眾在不知不覺中接受了有利於統治階級的意識形態,成為Althusser所說的意識形態國家機器(ideological state apparatuse)。因此,批判教育學者的首要任務,便在於揭露出教育的政治本質,以促使教師反省自己教學工作的角色。Freire論述到這一工作的重要性在於,當教師認知到教育是一種政治,而本身也是一個政治人物時,他們將會開始去思考「我在教室中到底從事何種政治?這種政治於何人有益?又於何人有害?」(許誌庭,2002)。

(二)課程是政治的

Giroux認為:課程是政治的,政治牽涉到權力的運作;權力不只是壓迫性的,也可能是生產性的。Giroux以Foucault對權力和權力運作的分析來說明這種觀點,Foucault 認為:如果權力只是壓抑和否定,人們就不會服從它。權力之所以被人們接受,是因為它能夠產生事物、引起愉悅、形成知識、產生論述。它是一種在整個社會體中流動的生產性網路,它不是獨斷的,它從未被完全控制。在每個時刻,權力都運作於個人身上,透過個人而產生功能,因此權力是可欲的,而不只是一種限制(周珮儀,2001)。

Giroux的這種政治觀點旨在破除當代課程領域的迷思,因為無論是保守或批判取向的課程工作者,都未曾嚴正地思考學校是一種政治的場域,不願探討學校教育如何壓抑和產生某種特殊的主體性,並以相關方式阻礙體驗和了解其他世界的特殊方式。

政治的教育是Giroux課程理論的核心,它重視批判的傳統,它的目的在於培養學生成為批判的公民,反省班級和其他教育場所中權力和權威的運作,了解制度和文化不平等對待某些團體的排擠、對某些知識形式的壓迫和對批判對話的禁止。它一方面鼓勵學生發揮公民勇氣和運作權力,去挑戰主流的政治和文化權力,但是另一方面也要尊重主流文化中的批判傳統,因為這些傳統的存在才得以形成一種知性的和可能的批判,才能使學生思考、判斷和改變權力在他們身上的運作。

(三)平等的師生關係

Freire描述傳統的教育方法為「囤積式教育」(banking education),這種教育抹煞學生的創造力,使其批判思考的能力變得呆滯。Freire曾對囤積式教育做如下的定義:在這種教育底下,教育好像是客戶到銀行從事的存款行為,教師是存款者,只要將特定的知識存在學生的帳戶之中,其教育結果便告結束。在這種囤積式教育下,知識成為一種禮物,由自認為「擁有知識的人」贈送給這些被判定為缺乏知識的人(張盈堃,2000)。學生越努力將這些被給予的知識儲存起來,則越不可能發展批判的意識,也就是說,囤積式教育隱含權威的政治意涵,讓受壓迫者內化宰制階級的價值而不自知。

為了對抗囤積式教育,Freire提出提問式(problem-posing)的教學,來解除此種單向式的師生互動模式。在提問式教學中,師生共同揭露現實的既定存在,挑戰自己喜歡的且不假思索的各種假定,學生不斷的被問及與自身有關的各種問題,在挑戰與質疑的過程中,開始去發展他們的力量,批判性地察覺他們存在於世界上的方式。提問式教學所形成的師生關係是對話與辨證性的,透過對話關係,「學生的老師」(the teacher-of-the students)與「老師的學生」(the students-of-the teacher)的關係不復存在,取而代之的是「老師學生」、「學生老師」,老師與學生共同教學相長,老師不再只是個教書的人,而是在和學生對話的關係中也成為受教者,師生關係不像傳統教學情境中的垂直關係,而是平行的平等關係。

三、教師即轉化社會結構的知識份子

批判教育學與傳統教育學二者對教育信念與師生關係的看法迥然不同,傳統教育學非常強調能力本位的課程、套裝課程、科層化與效率化、價值中立、客觀知識等等的概念,教師只不過是按圖施工的技術人員,可以說教師只不過是文化霸權的技術工作者。在過去台灣教科書統編本的時代,這樣的情形最為明顯,在強制的使用之下,意識形態霸權直接介入教育場域,以國家機器的權力選擇與控制知識的生產。

Giroux提出轉化型知識份子的概念主要是受到Gramsci的影響。Gramsci區分知識份子為兩類:當每一社會群體或階級從生產世界中逐漸崛起時,伴隨其崛起創造出一有機凝結(organic solidarity)的知識份子。這些知識份子,不但知曉其階級的經濟功能,也深知其階級在政治和社會上的功能,這類的知識份子在Gramsci的詞彙裡叫做「有機的知識份子」,如資本主義企業家崛起時,創造精熟的技術人員、專業經理人與行政管理人才,這些人員依附於企業者而存在,與企業主在政治和社會上形成有機的凝結關係;另一則是傳統的知識份子,當每一社會群體崛起於現有的經濟結構時,會發現先前已有知識份子的存在(張盈堃,2000)。

轉化型知識份子的核心理念是「使教育更政治化,政治更教育化。」意指轉化型知識份子體認到學校教育的複雜性與政治性,視學校教育既是意義競逐,也是權力關係競逐的政治性場所(黃嘉雄,2000)。基於此種認識,他們強調學校教育須重視學生批判反省與批判行動的重要性,以便未來的學生能批判不當的社會假定與不正義的社會制度,並付諸轉化的行動。此類教師會將學生視為具有批判潛能的行為者,將知識問題化(problematize),採用辯論式的教學法,使知識成為有意義的、批判的,並且最終是解放的(黃嘉雄,2000)。

視教師即移轉化的知識份子,與傳統教育教育視教師為課程的執行者而非參與者的看法,極為不同。傳統教育中,教師類似於較高級的技工,Giroux以教師逐漸無產階級化形容之,Apple則認為這貶低教師的能力(de-skill),最後教師變成只是霸權文化的高級工匠而已。就師生關係而言,傳統的課程理論強調師生間的地位區分,教師是知識的傳授者,學生是接受者,師生間的關係是一種科層、疏離的關係。相對地,視教師為轉化的知識份子,則教師的角色是一種知識的創造者、價值的建構者、政治上的行動者,師生關係則轉化為相互了解、意見激盪、經驗分享的民主化關係。

四、教師邁向轉化型知識份子的行動

為避免學校教育淪為一種「再製」與「被宰制」的場所與工具,最重要的關鍵即源自於教師的「自覺」,進而產生「批判」、「轉化」到「自主」、「自決」的力量,化為一股實踐的行動,此即為轉化型知識份子精神的落實。轉化型知識份子雖是一種高遠的理想,但至少是可以思考的方向,具體可行的行動如下:

(一)組織教師社群

民主社會的教師最好是轉化型知識份子,但要使教師成為轉化型知識份子必須具備許多條件。首先,教師要組織起來,了解自身在學校教育中扮演再製、合法化已存在社會關係的角色,共同分享理論以及實務經驗。教師可透過年級或科目教學群,以及學校的課程發展委員會或教師會等團體,來凝聚教師間的力量,共同討論教材或教學過程中隱含的不平等,以及對弱勢團體的忽視,並引導學生解放現有的不平等。

但要組織教師社群需有一些外在條件的配合,中小學校師平常因瑣碎事務繁多,大家都孤立於自己有限的班級王國內,很少有機會彼此學習以及討論、組織教材。因此,如何減輕教師負擔,給予共同的討論時間、空間,是形成轉化型知識份子的必備條件。

(二)反省教學歷程

轉化型知識份子中的「轉化」就是要做到有機化(organicalization),也就是要先掌握到脈絡,以自身所處的社群、環境、生態作為認識的起點,建立知識的判準,而不只是逕入批判(王嘉陵,2003)。因此,反省(reflection)是知識份子最重要關鍵的第一步,如果沒有反省,教師的教學也只不過是繼續在生產日常生活的「常識」(common sense)(張盈堃,2000)。而在科層體制的控制之下,也要開放給教師創意、反省論述及行動的新空間,唯有如此,才能幫助學生和教育者本身自我解放及社會增權。

(三)提升課程批判意識

提升課程批判意識是形塑轉化型知識份子的必要條件,教師可以在日常生活中,透過從個人的哲學思維、從對話行動、以及從分享實務生活經驗這三個方向來提升課程批判意識(王嘉陵,2003)。如同Freire所倡導的,教育使人們從天真無知轉向批判意識,同樣地,教師的課程意識與教學覺知也需要被喚起,才能主動地從新思考,並積極接納新理念,實踐不同以往的教學行動。

令人質疑的是,就實務層面而言,中小學教師是否能如批判教育學者所言,去檢視潛藏於學校教育規範中關於意識形態所產生的再製不平等,或關切課程重建論述的社會議題,並加以適時融入日常教學,以形成轉化課程(莊明貞,2001),是有待評估的,而校內如何形成批判、反省的組織文化,也是未來需要思考的議題。

五、教育改革中的教師角色

在一波波的教改聲浪中,身為教育工作者需不斷檢視自身所扮演的角色,以下即就批判教育學的觀點,提出教育改革中教師的角色定位:

(一)掃除壓迫的社會運動者

教師除了傳統的傳道、授業、解惑的責任外,還應該賦予改造社會的責任(莊明貞,2001)。因此,教師要了解知識和權力的關係,如Foucault所言,權力引導行動的可能性,並產出可能的結果,而學校是建構在一種權力模式下,被合法化成為學生學習和抗爭的地方,並使個人自由和社會增權成為可能。

在九年一貫的六大議題中,可以挖掘很多和社會改造相關的題材,身為轉化型知識份子的教師可以結合校內師生,甚至校外團體,帶領學生為社會正義而努力,或帶領學生思考這方面的議題,以及各種問題的解決方式。

(二)解放學生思想的啟迪者

批判教育學嘗試提供學生批判的知識和技能,而這是檢視他們特殊生活經驗和文化資源所必須的。這也意味著支持學生利用他們擁有的聲音和歷史為基礎,投入、質疑一些矛盾經驗。這樣的能力亦即九年一貫課程中所言之「獨立思考與解決問題能力」,宜從學生生活經驗中的兩難問題引導出不同的觀點和看法,讓學生不執著於僵化的思考模式,經由交互辯論中做出自我的判斷和抉擇。

(三)打破文本權威的教學者

Giroux認為研究文本有三種實踐的方式:閱讀、解釋及批評。閱讀文本除了瞭解作者的文化規範外,還要讓學生有自己的看法;解釋是要從各種不同的看法來詮釋文本(王嘉陵,2003)。這兩個步驟是教學實踐中非常重要的關鍵,這決定了學生要接受或反對這個文本。最後學生要用自己閱讀文本的力量來突破原來文本的文化規範,找出其缺失之處,並從發現基本假設的對立中獲得自由(莊明貞,2001)。

教師教學時不應侷限於單一文本,九年一貫課程中,即鼓勵教師自編教材,重新書寫文本,更積極的做法是,教師應帶著學生,檢視教材中的各種意識形態,藉由討論,共同重新書寫消除壓迫、宰制的文本。除此之外,適時地加入大眾流行文化的教學內容,培養學生成為媒體識讀者,了解流行文化當中矛盾或宰制的意識形態,並進而創造更平等、正向的大眾文化。

(四)善於引導溝通的對話者

教師應利用學生帶至學校的文化資源來建構課程,甚至讓班級中禁聲的族群得以重新發聲。教育者需要在教室內創造公共領域,在公共領域內,每個學生可以民主地表達其意見與想法,此為教育學生為民主抗爭的先決條件(王嘉陵,2003)。

為創造公共領域,教師的角色是從傳統教學的知識傳遞者演變為對話中的協調者,幫助學生發展「表達、溝通與分享」的能力,透過這樣的對話關係,所形成的是雙向、平等的溝通,而非上對下的權威式教學。

(五)跨越邊界的行動改革者

現行的課程改革中,以統整的合科教學取代分科教學,這樣的改變不只是「學科」變成「領域」而已,教師同時也要改變自我的認同,放棄掉自己是「物理教師」、「英語教師」、「音樂教師」的頭銜,而重新自我界定,改稱為「自然與生活科技領域」、「語文學習領域」、「藝術與人文領域」教師(林生傳,1999),唯有自己先跨越學科、知識的邊界,才可能進行課程統整,讓學習與學生的生活經驗結合。

六、結語

批判教育學者運用其獨特的批判性語言和可能性語言,一方面批判性的揭露教育作為壓迫工具的政治–文化本質,另一方面又在教育困局中,尋找可能的出路,其中「教師作為轉化型知識份子」是這種辯證性論述中,最為重要的關鍵(許誌庭,2002)。這一論點,在台灣此波賦予教師更多自主權的教育改革中,頗具啟發性,讓教師能夠知覺到,得以運用自身的教學行動來啟發學生的批判意識。

教師作為教學的實際執行者,其角色總是易受責難,卻也承載著無數的期望,教師不是完全的受到社會結構的制約,也非完全的自主行動者,因此如何在責難中懷有期許,在期許中亦深知限制所在,才是論述教師角色應有的態度。

參考書目

張盈堃(2000)。教師作為轉化型知識份子的教育實踐。教育與社會研究,1,25-58。

許誌庭(2002)。教師作為轉化型知識份子的可能性、限制與實踐方向。教育研究集刊,48,27-52。

周珮儀(2001)。追求社會正義的課程理論–H.A.Giroux課程理論之探究。教育研究集刊,46,1-29。

黃嘉雄(2000)。轉化社會結構的課程理論:課程社會學的觀點。台北:師大書苑。

王嘉陵(2003)。從Giroux的批判教育學觀點反省課程改革中的教師角色。教育研究資訊,11,3-21。

莊明貞(2001)。當前台灣課程重建的可能性:一個批判教育學的觀點。國立台北師範學院學報,14,141-159。

林生傳(1999)。教育心理學。台北:五南。

全文引自:http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/60/60-17.htm

教育代表人物彙整一(百位代表人物基本主張大要)

教育社會學的發展與理論

教育社會學(Sociology of Education)是介於教育學與社會學之間的一門學科,它在教育學術研究領域中,是一門較為新興的學問。教育社會學是探討教育與社會之間相互關係的科學;它是運用社會學的觀點與概念分析教育制度,以充實社會學與教育學理論,並藉以改善教育,促成社會進步。

壹、教育社會學重要概念

一、探討及瞭解教育和社會的關係;例如:教育與社會變遷、社會階層、族群、性別、文化、政治、經濟的關係。

二、運用社會學的觀點及概念(社會體系、社會功能、社會組織……)探討與分析教育課題,並解決教育問題;例如:教育功能、教育政策、學校組織與文化、班級社會體系、課程與教學、以及教育專業等等。

貳、教育社會學演變的三個階段

一、規範性教育社會學:

早期教育社會學者以為教育是促進社會進步的途徑;為有效實施教育,應採取社會學的觀點來決定教育目標與課程,並利用社會學知識來幫助解決學校教育問題。他們認為廣義的教育即是個人社會化的歷程,所以教育社會學應研究社會文化如 何影響個人人格發展;教育工作者必須對上述教育的社會學觀有充分的認識,所以師資培育機構必須提供教育社會學作為訓練教育人員的課程。

(一)年代:1950年代以前。

(二)代表人物:涂爾幹(E. Durkheim)、韋伯(M. Weber)、孟漢(K. Mannheim)、華德(L. E. Ward)、杜威(J. Dewey)。

(三)主要觀點:

1.傳統的教育社會學具有「哲理」的性質及「應用」的性質,並以哲學的觀點揭示一個理想的社會形式。

2.教育是促進社會進步的途徑,為有效實施教育,所以應採取社會學的觀點來決定教育目標與課程。同時,也利用社會學的知識來幫助解決學校教育的問題。

3.研究問題方面:係以教育為主要範圍,並從中探討這些具有社會性質的問題,並運用社會學現有的知識原理來改善教育實務,故著重於應用性。

4.就參與學術的學者而言,主要係以教育為焦點,故多由教育學者來參與。

5.研究方法:採哲學思辯之方法。二、證驗性教育社會學:

證驗性教育社會學認為教育機構與組織可提供一良好的研究領域,使社會學者對於教育制度中的社會結構與過程能有更充分的了解。在科學研究中,可形成觀念、提出假設,並經證實後,成為社會學的重要理論。此等理論或可應用於教育問題之解決,但並不以問題之解決為其主要目的。

(一)年代:1950年代至1970年代之間。

(二)代表人物:葛勞思(N. Gross)、畢德威(C. E. Bidwell)。

(三)主要觀點:

1.研究問題方面:偏向社會學取向的研究,以整體社會為範圍,選擇社會學中教育相關現象與問題進行研究,並著重於建立理論。

2.就參與學術的學者而言,新興的教育社會學則針對教育事實進行實證研究,多

由社會學及教育學者參與。

3.研究方法:採科學驗證之方法。三、詮釋性教育社會學:

所謂新的教育社會學,可以說是導源於現象學詮釋的社會學的興起,有別於發展至頂峰的科學實驗的社會學。幾十年來,社會科學趨於客觀量化的研究模式,此一模式使人類行為的研究成為一門科學,而且進步神速,其貢獻是無可置疑的。詮釋性教育社會學採取質性取向的研究方式,注重微觀的研究內容,強調教育知識社會學的探討。

(一)年代:1970年以後。

(二)代表人物:包爾斯(S. Bowles)、伯恩斯坦(B. Bernstein)、楊格(M. Young)、阿都色(L. Althusser)。

(三)主要觀點:

1.重視「解釋的 Interpretive」與「非實證的 Non-positivistic」研究取向

2.重視行為背後的意義

3.為一微觀(Micro-)的教育社會學研究-學校內部或班級社會體系……參、教育社會學之三大理論學派

一、和諧理論學派(或可稱之結構功能理論)

(一)主要特徵

1.結構與功能:社會為一巨大的結構,之下有許多部門;不同的部門有其特殊的功能,亦即對社會整體有獨特的貢獻

2.整合:各部門之間會互相影響,所形成之和諧與團結會維持整個社會體系之生存

3.穩定:重視社會的穩定性,不贊成激烈的改革、變化;社會變遷是存在的,但主張和緩的變化

4.共識:強調各部門、成員之間在知覺、情感、價值、與信念是否一致,是否和諧(二)代表人物

1.涂爾幹(E. Durkheim)

(1)為最早利用結構功能模式研究教育社會學之學者。

(2)教育目的在於使個人社會化,成為對社會有貢獻的一份子,並力求社會中各組成份子達成和諧的狀態(具備共同的觀念、態度、與行為)。

(3)教育制度及功能在滿足社會的需求與維繫社會的生存。

(4)教育活動包含兩個要素:需有成熟的一代和未成熟的一代;成熟的一代要對未成熟的一代施以某種影響。2.帕森士(T. Parsons)

(1)社會體系是由社會中各組成份子的「彼此交互作用」所形成的一個網狀組織,因此,社會中各組成份子的行為是研究社會學的一個分析單位。

(2)重視社會中各組成份子的「角色」與「角色期望」。

(3)學校的功能在培養共同的價值與信念,以及適當工作能力的人才,進而促成社會的統整與發展。二、衝突理論學派

(一)主要特徵

1.從對立衝突、強制、變遷的角色分析社會與教育的問題;強調社會關係的強制性及社會變遷的普遍性

2.對立衝突:團體與團體的目標不會一致,且利益會無法避免的產生衝突(例如:支配者與從屬者)

3.強制:取得優勢的團體會以強勢的方法迫使其他團體合作,達成目標,並暫時維持社會的穩定與秩序

4. 變遷:團體利益的不斷衝突所引起的權力鬥爭會導致社會不斷的變遷(二)代表人物

1.馬克思(K. Marx)

(1)探討社會中的經濟問題,提出社會階級意識的概念;認為經濟結構是產生衝突和革命的因素,且因此決定社會階級。

(2)未直接論及「教育」議題,但影響後人對教育社會學的分析甚深。2.包爾斯(S. Bowles)與金帝斯(H. Gintis)

(1)教育制度受社會階級背景的影響;提出「社會再製理論」(Social-reproduction)。

(2)社會經濟結構→符應原則(Correspondence principle)→社會再製。3.布迪爾(P. Bourdieu)

(1)除了經濟因素之外,文化資本(例如:語言、文字、生活習性等)也是造成符應和再製現象的因素。

(2)探討文化資本和學校教育的關係,主張擁有豐富文化資本的階級在教育方面也擁有優勢。4.艾波(M. Apple)

(1)學校(教育)非被動的被社會之經濟與文化所影響;它也是會有自主的功能。

(2)學校之活動有其矛盾、對抗、衝突、變革的複雜性,因此在再製理論中,會有抗拒(Resistance)存在。5.華勒(W. Waller)

(1)從衝突的觀點,研究學校文化。

(2)認為學校是一個在矛盾、衝突、變革情形下,處於暫時平衡狀態的專制組織。

(3)師生關係為一種制度化的支配-從屬關係,彼此之間有潛在對立的情感;師生關係是對立、衝突、強制、與不平等的。三、解釋理論學派

(一)主要特徵

1.與和諧及衝突理論學派不同,為一種微觀(Micro-)取向的研究。

2.以非實證、質的研究為主,主要理論包括現象學、象徵互動論等。

3.以社會組成份子的日常活動作為研究對象。

4.強調社會組成份子在思想及行為上有自主性及主動性。

5.重視行為背後的意義。

6.社會組成份子之間的互動(Interaction)是由解釋他人的行為與不斷的協商(Negotiation)所構成。

7. 對教育社會學的研究包含研究者的「主觀意識」在內。(二)主要理論

1.現象學(Phenomenology)

要瞭解事物,必須回歸「事象本身」;亦即去除「臆測」和「視為當然」的態度,面對事物最本質的層面去研究。2. 象徵互動論(Symbolic Interactionism)

(1)以社會心理學的觀點研究微觀的社會現象,例如研究人際關係,而非廣大的社會結構。

(2)研究重點在人和人之間的互動性質及過程;人的互動過程是以象徵的符號(例如:語言、文字、手勢、表情等)來表達意念、價值、與思想,而符號的意義會隨個人和情境的變化,有所不同。3. 俗民方法論(Ethno methodology)

(1)受現象學和象徵互動論的影響,以一般性的知識為研究對象;探討人們日常生活的態度與行為。

(2)主要概念一:反省性;行動者對本身行為有反省及批判的能力。

(3)主要概念二:指標性;語言及符號在不同情境下有不同的意義,互動雙方要充分瞭解對方的文化背景,才能有效溝通及互動。

(4)多用參與及觀察的研究方法。4.知識社會學(Sociology of knowledge)

(1)知識」是社會所形成,「課程」則是社會所組織的知識。

(2)知識本身和學校課程的安排與組織均存在著社會階層化的現象;知識與課程的選擇、分類、和傳遞也與社會結構相關,反映出社會權力分配的現實狀況。5.批判理論(Critical Theory)

(1)從主體理性的批判為起點,促成社會大眾批判意識的覺醒。

(2)批判與反省的自覺透過教育的作用,可導致社會的變革。●本文彙整改編自:

教育社會學之發展與主要理論http://www.cyut.edu.tw/~yklin/class/94-2/file1/030203

教育社會學http://web.nchu.edu.tw/~fliang/index47.htm

教育趨勢報導期刊引自:http://blog.xuite.net/kc6191/study/25000558-%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%AD%B8%E7%9A%84%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%88%87%E7%90%86%E8%AB%96

「愛德華·德·博諾(Edward de Bono)六頂思考帽」思維方式的簡單認識

「愛德華·德·博諾(Edward de Bono)六頂思考帽」思維方式的簡單認識

六頂思考帽是英國學者愛德華·德·博諾(Edward de Bono)博士開發的一種思維訓練模式,或者說是一個全面思考問題的模型。它提供了「平行思維」的工具,避免將時間浪費在互相爭執上。強調的是「能夠成為什麼」,而非 「本身是什麼」,是尋求一條向前發展的路,而不是爭論誰對誰錯。合理運用博諾的六頂思考帽,將會使混亂的思考變得更清晰,使團體中無意義的爭論變成集思廣益的創造,使每個人變得富有創造性。

任何人都有能力進行以下六種基本思維功能,這六種功能可用六頂顏色的帽子來做比喻。

白帽子:白色是中立而客觀的。代表著事實和資訊。中性的事實與數據帽, 處理信息的功能;

黃帽子:黃色是頂樂觀的帽子。代表與邏輯相符合的正面觀點。樂觀帽,識別事物的積極因素的功能;

黑帽子:黑色是陰沉的顏色。意味著警示與批判。謹慎帽, 發現事物的消極因素的功能;

紅帽子:紅色是情感的色彩。代表感覺、直覺和預感。情感帽,形成觀點和感覺的功能;

綠帽子:綠色是春天的色彩。是創意的顏色。創造力之帽, 創造解決問題的方法和思路的功能;

藍帽子:藍色是天空的顏色,籠罩四野。控制著事物的整個過程。指揮帽, 指揮其它帽子,管理整個思維進程。

六頂思考帽是管理思維的工具,溝通的操作框架,提高團隊IQ 的有效方法。六頂思考帽是一個操作極其簡單經過反覆驗證的思維工具,它給人以熱情,勇氣和創造力,讓你的每一次會議,每一次討論,每一個決策都充滿新意和生命力。這個工具能幫助我們:1.增加建設性產出;2.充分研究每一種情況和問題,創造超常規的解決方案;3.使用「平行」思考技能,取代對抗型和垂直型思考方法;4.提高企業員工的協作能力,讓團隊的潛能發揮到極限。

「六頂思考帽」思維方法使我們將思考的不同方面分開,這樣,我們可以依次對問題的不同側面給予足夠的重視和充分的考慮。就像彩色印表機,先將各種顏色分解成基本色,然後將每種基本色彩列印在相同的紙上,就會得到彩色的列印結果。同理,我們對思維模式進行分解,然後按照每一種思維模式對同一事物進行思考,最終得到全方位的「彩色」思考。

但我們往往不知道什麼時候該戴哪頂帽子。一個團隊的成員常常在同一時刻戴著不同顏色的帽子,因此導致我們的大量思想混亂,相互爭吵和錯誤的決策。

一個典型的六頂思考帽團隊在實際中的應用步驟:

1、陳述問題事實(白帽)

2、提出如何解決問題的建議(綠帽)

3、評估建議的優缺點:列舉優點(黃帽);列舉缺點(黑帽)

4、對各項選擇方案進行直覺判斷(紅帽)

5、總結陳述,得出方案(藍帽)

對六頂思考帽理解的最大誤區就是僅僅把思維分成六個不同顏色,但其實對六頂思考帽的應用關鍵在於使用者用何種方式去排列帽子的順序,也就是組織思考的流程。只有掌握了如何編織思考的流程,才能說是真正掌握了六頂思考帽的應用方法,不然往往會讓人們感覺這個工具並不實用。而帽子順序的編制僅通過讀書是難以達到理想效果的。

帽子順序非常重要,我們可以想像一個人寫文章的時候需要事先計劃自己的結構提綱,以便自己不會寫得混亂,一個程式設計師在編制大段程序之前也需要先設計整個程序的模塊流程,思維同樣是這個道理。六頂思考帽不僅僅定義了思維的不同類型,而且定義了思維的流程結構對思考結果的影響。一般人們認為六頂思考帽是一個團隊協同思考的工具,然而事實上六頂思考帽對於個人應用同樣擁有巨大的價值。假設一個人需要考慮某一個任務計劃,那麼他有兩種狀況是最不願面對的,一個是頭腦之中的空白,他不知道從何開始,另一個是他頭腦的混亂,過多的想法交織在一起造成的淤塞。六頂思考帽可以幫助他設計一個思考提綱,按照一定的次序思考下去。就這個思考工具的實踐而言,它會讓大多數人感到頭腦更加清晰,思維更加敏捷。在團隊應用當中,最大的應用情境是會議,這裡特別是指討論性質的會議,因為這類會議是真正的思維和觀點的碰撞、對接的平台,而我們在這類會議中難以達成一致,往往不是因為某些外在的技巧不足,而是從根本上對他人觀點的不認同造成的。在這種情況下,六頂思考帽就成為特別有效的溝通框架。所有人要在藍帽的指引下按照框架的體系組織思考和發言,不僅可以有效避免衝突,而且可以就一個話題討論得更加充分和透徹。所以會議應用中的六頂思考帽不僅可以壓縮會議時間,也可以加強討論的深度。除此以外,六頂思考帽也可以作為書面溝通的框架,例如用六頂思考帽的結構來管理電子郵件,利用六頂思考帽的框架結構來組織報告書、文件審核等等。除了把六頂思考帽應用在工作和學習當中,在家庭生活當中使用六頂思考帽也經常會取得某些特別的效果。在多數團隊中,團隊成員被迫接受團隊既定的思維模式,限制了個人和團隊的配合度,不能有效解決某些問題。運用六頂思考帽模型,團隊成員不再局限於某一單一思維模式,而且思考帽代表的是角色分類,是一種思考要求,而不是代表扮演者本人。六頂思考帽代表的六種思維角色,幾乎涵蓋了思維的整個過程,既可以有效地支持個人的行為,也可以支持團體討論中的互相激發。

作為思維工具,六頂思考帽的作用和價值在於:1. 這種思維區別於批判性、辯論性、對立性的方法,而是一種具有建設性、設計性和創新性的思維管理工具。2. 它使思考者克服情緒感染,剔除思維的無助和混亂,擺脫習慣思維枷鎖的束縛,以更高效率的方式進行思考。3. 用六種顏色的帽子這種形象化的手段使我們非常容易駕馭複雜性的思維。4. 當你認為問題無法解決時,「六頂思考帽」就會給你一個嶄新的契機。5. 使各種不同的想法和觀點能夠很和諧地組織在一起。避免人與人之間的對抗。6. 經過一個深思熟慮的過程,最後去尋找答案。7. 避免自負和片面性。六頂帽子代表了六種思維角色的扮演它幾乎涵蓋了思維的整個過程,即可以有效地支持個人的行為,也可以支持團體討論中的互相激發。

全文引自:https://kknews.cc/news/x5j3b39.html