跟著林煥彰老師尋找春天的詩

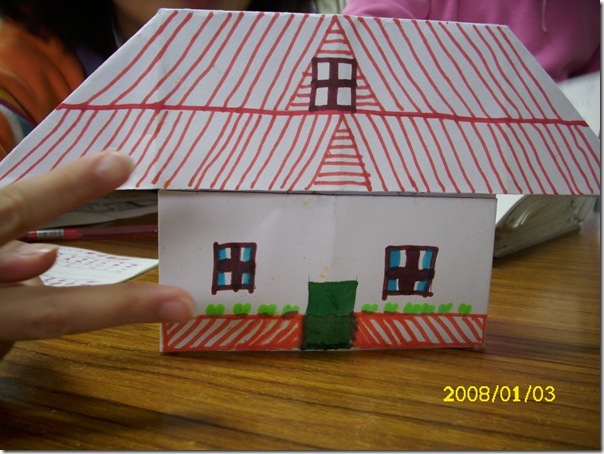

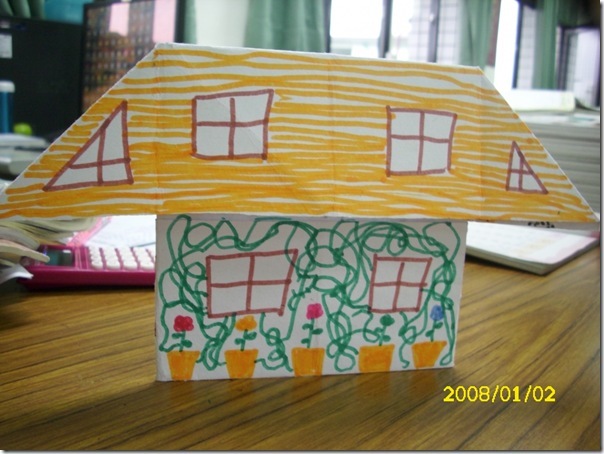

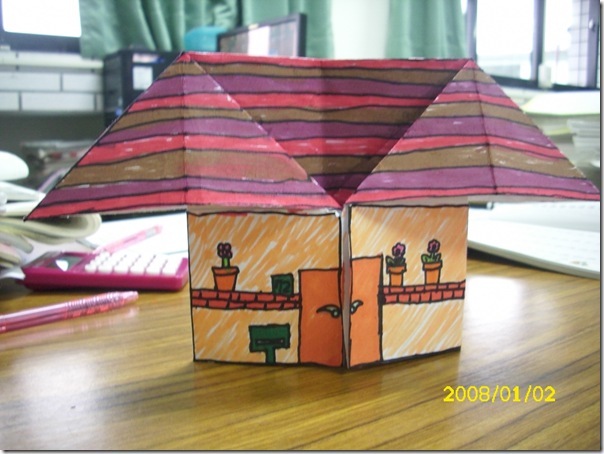

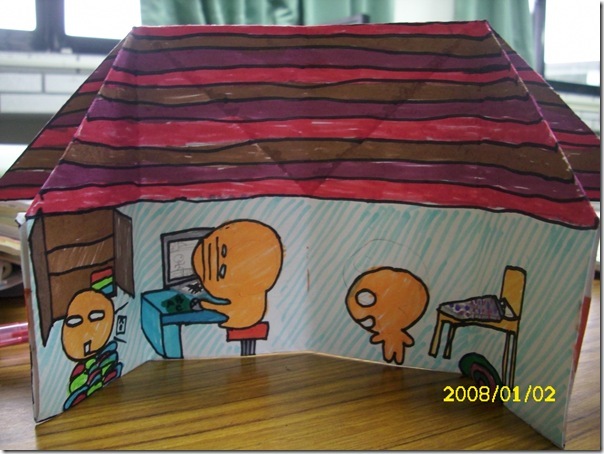

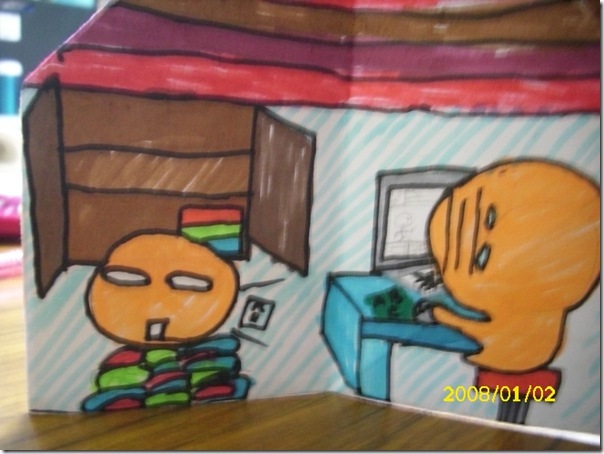

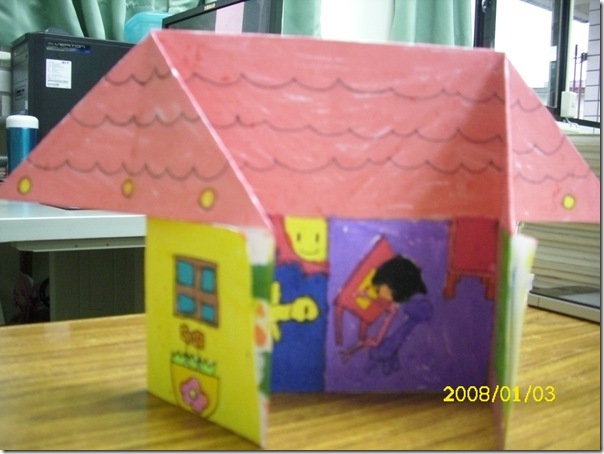

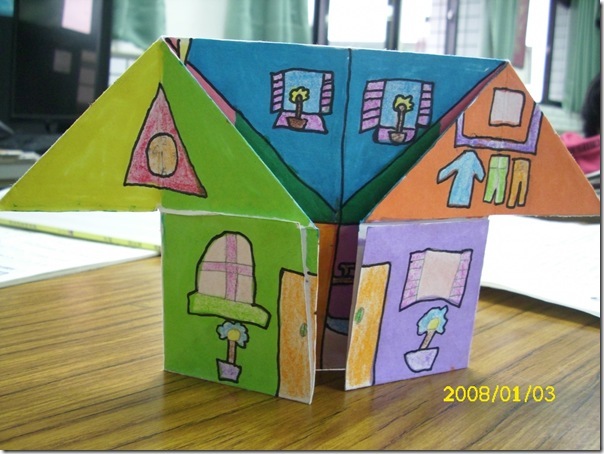

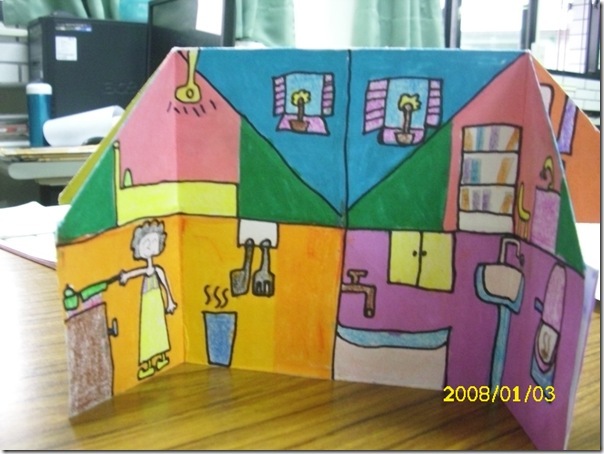

小房子

蘭博

感謝縣政府的安排,讓孩子的課程更加豐富多元。曾在班上做過統計,大部分孩子都去過蘭城新月,但去過蘭陽博物館的只是少數,因此能有這樣的行程,孩子與我都十分雀躍。

蘭博的外表是令人驚豔的,幾年來在濱海公路上來來去去,總是期盼工程圍籬內的蘭博能趕快展現完整的面貌,如今終於能帶孩子到此一遊,我想孩子們也對這棟不對稱的三角錐狀建築留下深刻印象。設計師曾表示是參考宜蘭北關一帶海濱獨有的單面山地形,並運用韋瓦第的《四季》小提琴協奏曲的主旋律為靈感,將4篇樂章表現在建築外牆上,象徵宜蘭的四季分明。學音樂的宇縥對這一點特別有反應,其他小孩就不行了,早知行前教育應配上音樂說明清楚些。

因為是北成拜訪蘭博的先鋒隊伍,毫無前人經驗傳承,我們沒有學習手冊(聽說還來不及印),沒有借到子母機(到了才知要事先預約),但既來之則安之,這絲毫無礙孩子的遊興。我們先到兒童探索區讓孩子透過互動與操作來學習,內容十分多元,但孩子的破壞力也是十分強大的,有些器材已有損壞,相信這一區的維護必定非常辛苦。

這一期的特展是淇武蘭遺址出土文物的展覽,包含出土距今800-1300年前的史前文化遺物,以及600-100年前的噶瑪蘭舊社遺物及遺跡。我感覺就像李潼先生筆下的潘新格,掉入時光隧道來到多年前的蘭陽平原,導覽的阿姨熱心指導孩子操作噶瑪蘭人日常器物,展出的物品極為豐富,想必當時的人們對生活品質的要求已是極高。

走上二樓,首先是互動劇場,因人數限制,只好把小女生放在等候區稍待,先帶較需看顧的小男生進場,空曠的廳內沒有座位,工作人員請大家靠牆坐下,再播放宜蘭的誕生這部影片,讓孩子玩怪方蟹、草地小花、水波紋,及衛星景點4種互動遊戲!孩子玩得十分高興,算是寓教於樂吧。(人數限制可再放寬嗎?如果是學校校外教學全部都是孩子是否能彈性調整讓整班進入呢?畢竟有些孩子在外面老師也十分不放心。)

接著按照引導到四樓的山之層開始逐層參觀,蘭博的設計特色是展示空間相互貫穿。以模擬地形呈現宜蘭的山林、平原及海洋,展現整體的地理環境,所以相對山之層的面積較為狹小。事前跟孩子約法三章,進入博物館內務必輕聲細語,慢步行走,但一到山之層,發現擠滿遊客,大家看得興致勃勃,有時不免高談闊論,實在不像在博物館內應有的樣子。我不太懂設計,但覺得因強調空間的開放,覺得展覽主題間不免互相干擾,觀看的動線不是很順暢(還是因為當天遊客多?)。不過因為事先先跟孩子說好,每一層都是可先自由走動瀏覽一次,再挑自己最有興趣或印象最深的仔細觀看並做記錄,若是集合時間未到,可再積極尋訪,看自己還能再發現什麼特別的。看著孩子如繽紛的彩蝶在遊客間穿梭,個個興高采烈,畢竟校內課程宛如父母指定不得不吃的食物,而博物館的展覽卻像琳瑯滿目、可自由選用的歐式自助餐呢!所以即使只是走馬看花,他們還是極為開心的。

帶著孩子參觀蘭博,因為要盯著好動的孩子,我是一個分心的參觀者,但還是能看得出展覽設計者十分用心,可是會覺得缺少讓人更感動的元素及更富創意的元素。如果博物館要能永續經營,要能夠讓遊客流連忘返,是否還應有更豐富多元的內容?感覺有些展示就像過去綠色博覽會的展示方法,還是屬於較為傳統的呈現方式,但綠博只是短期的,而蘭博,這座宜蘭新地標,要如何求新求變,如何吸引遊客一再造訪,以目前來看,似乎還有不足之處。

離開蘭博前,帶領孩子一起閱讀出口的牆面上黃春明老師在1991年寫下的詩—龜山島,年幼的孩子,還不曾離家遠遊,但讀著:「一隻羊、兩隻羊、三隻羊 四隻濁水溪 五隻颱風 六隻龜山島」,許多孩子會心一笑,相信必定有人懂了吧。這面牆,是蘭博一個能讓離開過宜蘭的人感動的句點。

成長在宜蘭,其實只有在外出求學那四年離開家鄉罷了,自己是十分眷戀家鄉的人,當搭著北上的火車,總會先跟林場的儲木池道別,等看到了波濤中的龜山島,就有些惆悵即將遠離家鄉好一陣子;歸程時常是充滿喜悅,即使黑暗中的玻璃窗望看不清那沉睡中的小島,但望著一個一個在夜色中閃過的站牌,大里、大溪、龜山、外澳、頭城,就知道家鄉在不遠的前方。也就在那幾年,才清楚家鄉在自己心目中的感覺。

也許離得遠了,可以看得更清。許許多多的情感都來自於回憶。

我在林場儲木池畔有一個完美的童年;一個荒涼的老火車站,一個個廢棄的老火車廂,一段段生鏽的老鐵道,可以裝載無數童年的歡笑與夢想。等我知道外公的工作就是開火車上太平山的駕駛員,更覺得太平山是如此可親,即使我還年幼無知。

時移事往,現在孩子無法如過去般與自然、與土地親近,可是我覺得孩子的天性還是一樣,要他們喜歡這片土地,務必要讓孩子能夠體驗與親近。這個世代的孩子,將來絕對比我們走得遠,飛得高,所以在幼小時更要給他們扎實的根,使他們不致迷失方向,即使飄洋過海,也還會記得,家鄉的海邊,有一座博物館,有一座龜山島,是孩子們故鄉永恆的地景,為孩子們指引與守護。蘭博的參訪是一個開始,當我們在蘭博的旅程劃上終點時,相信也是孩子認識宜蘭的另一個起點,希望宜蘭的孩子,對於土地、對於家鄉的驕傲與熱情能不斷傳承。