「目前利用指標來計算國家競爭力的作法,應以瑞士洛桑國際管理學院(以下簡稱 IMD)和世界經濟論壇(以下簡稱WEF)從1989年起發展出一套包括國內經濟實力、國際化程度、政府效率、金融實力、基礎建設、企業管理、科技實力、人力與生活素質等八大類和224個細分類的評比指標最具規模,根據這套指標, IMD對全球46個國家每年進行競爭力評比。另外,南韓產業研究院(KIET)也在 1994年以10個工業國家和8個開發中國家做為調查對象,就國家競爭力的政府財政、體制安定、國際化、公共建設、政策效率和金融等六大類23項分類進行評比。而美國喬治亞技術學院則針對28個國家的高科技產業競爭力進行長時期的研究,並提出包括國家導向、社會經濟基礎建設、技術基礎建設和生產能量等四大類的評估指標來計算各國的競爭力(Roessner等,1996)。

國家競爭力是一個新興發展的研究課題,有關競爭力指標的訂定及計算方式尚無一致性的作法,不過國家競爭力的觀念已逐漸受到重視。具體來說,國家競爭力的涵義是指在一個經濟與社會的結構中,透過操控既有稟賦和創造附加價值的程序、對內吸引力和對外開拓力,以及國際型和國內型經濟,來增加附加價值,並進而增加國家財富的能力。因此,提高國家競爭力的最終目的即是在促進經濟發展、增加資源運用的附加價值。」

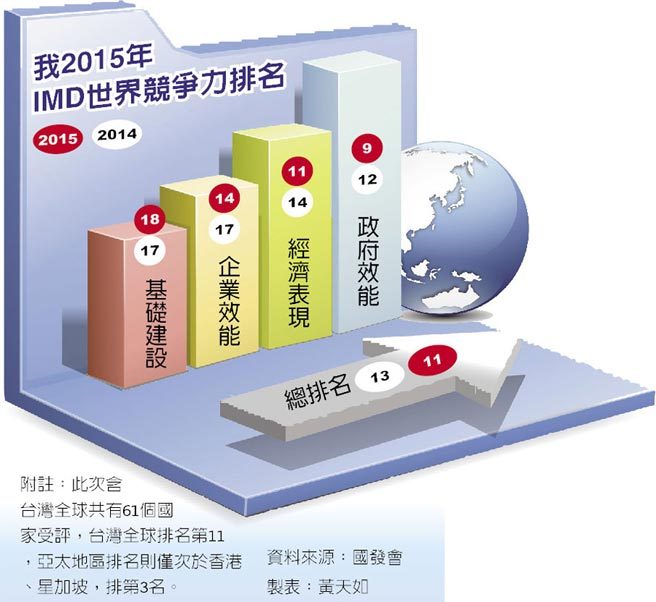

瑞士洛桑管理學院(IMD)公布2015年世界競爭力排名,台灣在61個受評比國家中,排名第11,較去年第13名進步2名。值得一提的是,台灣在經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設4大類排名中,僅基礎建設下滑1名,其他都有進步;尤其是企業效能中的「平均工時」,台灣勞工更以每年平均工作2116小時,排名全球第10,貢獻卓著。

IMD是以今年3月訪問各國有國際業務經驗的企業負責人,搭配各國去年的經濟相關統計數據,針對全球61國進行競爭力排名。今年前3名分別為美國、香港及新加坡,台灣排名第11;在亞太地區,台灣僅次於香港及新加坡,超越並取代去年第3名馬來西亞。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示,台灣在4大類排名中有3項較去年進步,分別是經濟表現第11,較去年14名進步3名;政府效能第9名,較去年12名進步3名;企業效能第14名,也較去年17名進步3名;唯獨基礎建設18名,較去年17名下滑1名。

在基礎建設的中項中,涵蓋水資源取得容易度及管理、物流、通信等指標在內的基本建設,今年排名第25,較去年18名下滑7名,退步最多;一般認為,這應與問卷發出時正值國內水情吃緊有直接關係。

吳明蕙說,台灣在各細項排名中,進步最多的是經濟表現中的服務輸出成長率,去年排名僅第35,今年大躍進至全球第6名,足足進步29個排名。另在面對景氣循環的韌性強度方面,今年排名第3,也較去年第16名,進步13名。

不過,令人心酸的是,台灣今年企業效能排名進步,有很大部分是靠其項下的勞工平均工時「加分」。(中國時報)

(報告中台灣每年平均工時2116小時,比61國平均值多197小時,成台灣競爭力提高的原因之一。)

我覺得身體健康很重要!!

總之,所謂的國家競爭力排名,是指一國在全球市場上,能創造出每人平均財富的能力;換句話說,就是競爭力愈強,創造財富的能力也愈高。

雅菁老師2015.9.19(六)

資料來源: http://web.idv.nkmu.edu.tw/~tomhsiao/S%20T%20Management/National%20Competiveness.htm