到底「入梅」了沒?

在國中的地球科學教學中,學生通常學得開心,老師也通常比較滿意學生的成績表現。

畢竟,國中地球科學的教學內容是具體明確的,比較容易懂,也比較容易記。

但是,似乎沒有一個單元是全部的學生能夠百分之百答對的。

例如,梅雨的形成鋒面是滯留鋒,這樣的概念內容及相關的對應題目還是有學生答錯。

因此,這也引發了我對於要建立起「天氣型態~梅雨」的教學模組,

根據中央氣象局主任鄭明典(2016.5月-6月)臉書提供的訊息,

剛好可以補充梅雨教學模組的內容。

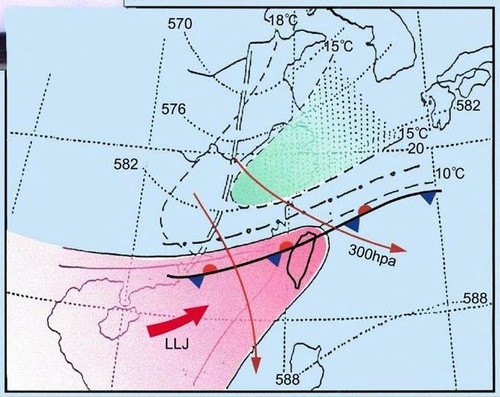

現在大部分人談“典型梅雨鋒面“,

引述最廣的應該是這張示意圖所描述的梅雨鋒面,

它必須是

(1)滯留鋒面,

(2)鋒後850mb存在一冷舌,

(3)300mb有高層分流,

(4)鋒前低層要有西南風噴流。

(他用冷舌來形容北方的氣團 這一點讓我印象深刻 相信學生也會印象深刻)

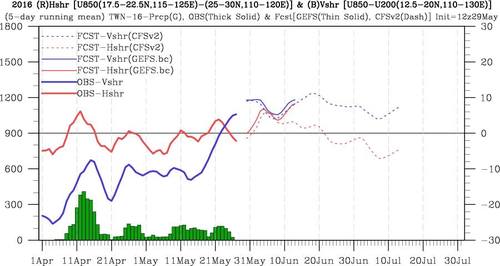

這張圖,藍色線是“臺灣夏季風指標“,藍色線由負轉正就代表夏季風建立。

今年夏季風肇始的日期很清楚,大約在5月23日前後,之後藍色線就維持“正“值,

因此夏季風來的很正常,很接近氣候平均日期。

紅色線是臺灣的“氣旋環流指數“,紅色線由負轉正,

表示臺灣附近有低壓帶或鋒面接近,是容易下雨的條件。

經驗上,當藍色線和紅色線同時由負轉正,就是臺灣“入梅“的日期,因此5月23日的確有一次“入梅“。

問題是,今年當藍色線由負轉正時,紅色線卻是很快的由正轉負,

這是過去很少發生的情況,

因此“入梅“後降雨的持續性完全不符合我們對“梅雨雨期“的期待!

氣象界普遍不認為5月23日可以稱為“入梅“日,

所以我們持續說,今年還沒“入梅“。

很清楚的,這個“不成功入梅“的原因不在夏季風,而是因為北方鋒面系統未能配合得上。

接下來的問題是,會有第二次“入梅“嗎?

目前模式支持會有第二次入梅,時間也可以維持比較久,

或許會達到較無爭議的“入梅“標準。