17個改變歷史的化學故事~第9章靛青、茜素、蕃紅花

靛青染料必須從草本植物「菘藍」未開花前就採收葉片,製作成菘藍球以利保存。

再經過鹼性發酵與氧化過程,才能逐漸顯現藍色色調。

許多世界文明都曾提及這個變色過程,這可能是因為落葉碰巧掉在動物的尿液中,

或是被土灰掩蓋而發酵。

當靛青形成所需的條件都具備之後,深藍色就慢慢浮現。

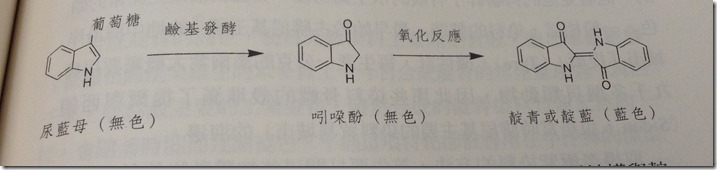

所有能生產靛青的植物都存在一種叫做「尿藍母」的化合物,其結構附有一個葡萄糖。

尿藍母是無色的,經鹼性發酵後,其葡萄糖分子會分離而形成另一個稱為吲哚酚的分子。

吲哚酚會與空氣中的氧反應生成藍色的靛青,也就是一般化學家通稱的「靛青」或靛藍。

可參考網址1.這裡 還有2.這裡 還有還有3.這裡 當然還有4.這裡

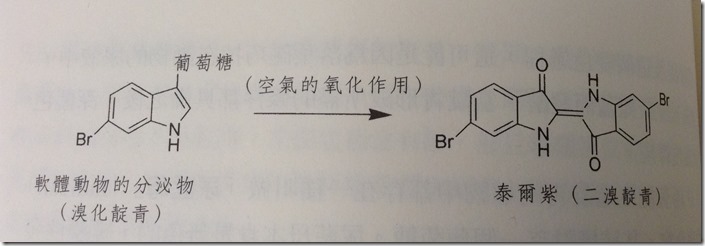

靛藍是很珍貴的,但最貴的染料是一種結構與靛藍極為相似的「泰爾紫」(Tyrian purple)。

比較看看靛青色染料與泰爾紫(Tyrian purple)的差異。

會發現,靛青色素與泰爾紫的差異在於

1.泰爾紫多了兩個溴原子。

2.泰爾紫來自海洋的軟體動物中,靛青來自植物。

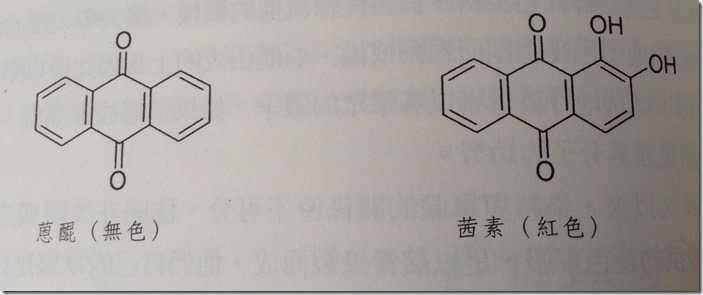

茜素

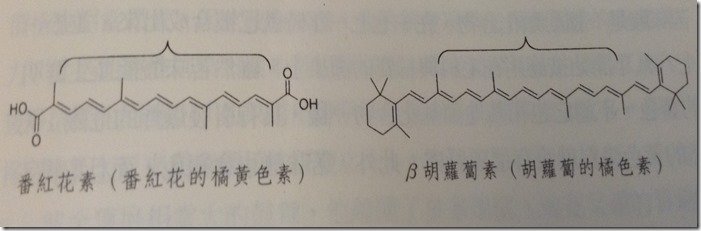

蕃紅花素

合成染料

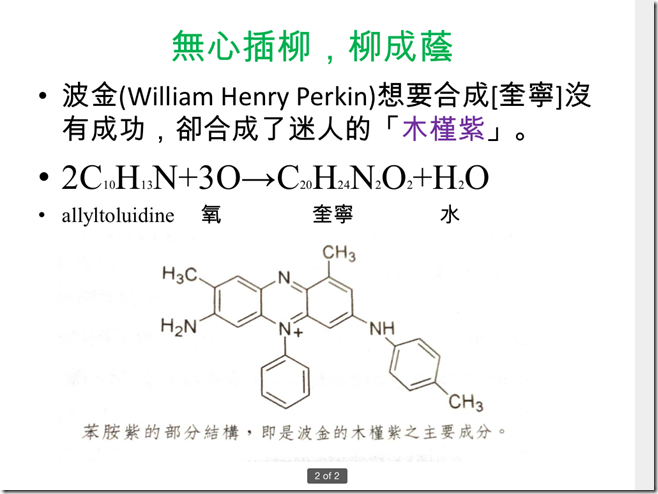

1856年,18歲的倫敦皇家學院化學系學生波金(William Henry Perkin)

研發出一種新的合成染料,進而改變了整個染料工業的基礎。

波金利用假期,在家裡的實驗室想要合成抗瘧疾藥物「奎寧」。

波金初期的實驗都失敗了,

後來他在一次試驗中製造出一種黑色的物質,溶於酒精後會產生深紫色的溶液。

波金把幾塊絲料置入這個溶液中,他發現這些織品會吸收溶液中的顏色。

接著,他把染色的樣本放置在陽光下曝曬,這些織品也沒有因此褪色,

它們仍然有著如薰衣草般優雅的淡紫色。波金知道他的新發現勢必具有相當的商業潛力。

波金初始的實驗源自於他對化學結構的不當假定。

當時一般認為奎寧的化學式是C20H24N2O2,不過人們對於這個化合物的結構仍是一知半解。

波金根據這個化學簡式推測,

如果以另一個化學式為C10H13N的化合物allytoluidine為原料,輔以重鉻酸鉀為氧化劑,

應該能與相同的化學分子結合產生奎寧。