我們流著不同的血液

就好像橘子和蘋果都是水果,可是從裡到外完全不同,

台灣人與非州人雖同屬現代人(Homo sapiens),在外型上有是千差萬別。

在人類的族群中,除非是同卵雙胞胎,沒有兩個人完全一樣,這就是遺傳多樣性。

造成遺傳多樣性的原因,包括了錯誤的基因複製(即突變),

以及在形成精子卵子時進行的減數分裂,使染色體發生交換或基因重組等,

都會使子代的遺傳組成與親代及兄弟姊妹的不一樣。

遺傳多樣性也會因為族群大小、機率及天擇等因素而更行增加,或者因而流失。

一般而言,在一個大的族群中,其遺傳多樣性也高的,這可以使整個族群更加穩定,

在面臨環境的淘汰時,可以有更多選擇,而使得族群保存下來。

遺傳組成的多樣性

台灣是個多元族群融合的新社會:

一萬多年來,台灣是南島語族台灣原住民近千代的祖居;

400多年前,來自中國東南沿海的閩南人及客家人在此落地生根

;台灣也是二次大戰後,來自中國各地移民的新天地;

最近,更成了為台灣注入新血的外籍配偶的新家園。

在我們的台灣族群中,閩南及客家族群在新居的過程中已與多民族混合,

因此遺傳組成比較複雜;

相對而言,台灣原住民居住台灣島內長達數千年,且接觸的族群有限,

多是與同族群的人結婚,造成台灣原住民群群中有較多同型合子現象,遺傳組成較為單純。

以台灣原住民的外型為例,

過去日本的人類學家就已經發現,

在中央山脈的原住民體型比較矮,臉是四方形,

而在東海岸的原住民體型比較矮,臉是四方形,

而東海岸的原住民體型較高瘦,為長形臉。

在體質上,也可以從流行病學的一些統計看出端倪。

例如台灣的肺結核死亡率在原住民中相對於台灣平均的統計,高出六倍;

退化性關節炎及痛風在原住民中的發生率也明顯的高於台灣的平均統計。

還有從原住民健康狀況的統計,已發現原住民疾病的分布與全台的統計資料明顯不同,

讓我們看到了疾病的多樣性。

2002年秋,中國廣東爆發SARS流行隨著沿著亞洲南方的族群

(特別是越族,包括北方的越南人、新加坡華人、香港人)擴散,

2003年5月在台灣造成流行,全台至少有680個疑似病例,

我們觀察到其中並沒有高山原住民,研究這些病人組織抗原的分型,

我們發現,帶有人類白血球抗原HLA-B46的病人,死亡或發生嚴重呼吸窘困症的機會較高。

另外,在台灣至今發生過的3000多個痲瘋病例中,也沒有發現高山原住民,

這可能與HLA分型有關。

用基因標誌追溯原住民血緣

從17世紀起,西方以及日本的人類學家就注意到台灣的原住民各有不同體型及文化,

認為台灣原住民應該有不同的來源。

當科學家發現了遺傳基因的多樣性後,很快就應用到研究不同族群間的親緣關係上。

台北馬階醫院的血庫及輸血研究室為了病人輸血的安全,

以及建立台灣族群基因多樣性的資料庫,

自1984年起從血液分析來進行台灣族群基因多樣性的研究。

最初我們發現,A血型的頻率在魯凱族(11%)及雅美族(48%)有四倍多的差別;

隨後發現白種人的稀有血型『米田堡血型』(MiⅢ),

在阿美族出現的頻率高達95%,是世界上最高的頻率,

但他們住在山上的鄰居布農族卻是0%。

讓我們驚訝的是,米田堡血型是經過複雜的基因重組造成的,

這些數據都讓我們懷疑,台灣原住民應該有不同的來源!

後來,我們從HLA及其他基因系統的多樣性研究發現,

台灣原住民的HLA分型有很大的差異,

每一族也都有特別明顯或特有的分型;

其他如分泌基因及HLA的分布,也因族群而不同。

這些結果更肯定了我們的想法,

同時,我們也發現台灣原住民和東南亞島嶼族群的HLA與分泌基因的分布相近,

因此推測台灣原住民的祖先是在1萬5000年前台灣尚未變成島嶼時,先後從東南亞來到台灣;

到達台灣後,原住民族的祖先經長時間互相隔離、遺傳漂變(genetic drift),

而表現出純種的遺傳基因。

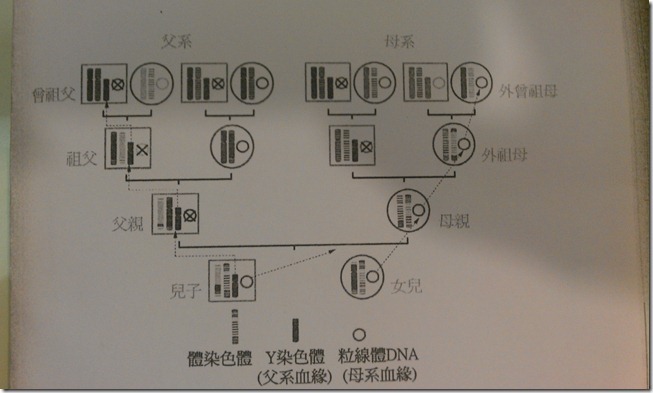

體染色體、Y染色體、粒線體DNA的遺傳

█人體細胞核內共有23對染色體,包括22對體染色體(管理身體各種特徵)及一對性染色體(決定)個人性別。這些染色體上包含了歷代祖先基因片段,因為在每一次形成精卵的減數分裂時,都會將雙親的染色體進行交換。父系血緣(Y染色體遺傳)是曾祖父經祖父、父親,傳給兒子。母系血緣(粒線體上的DNA,簡稱mtDNA)則是由外曾祖母經外祖母、母親,傳給女兒及兒子,但無法經由兒子再傳下去。父、母系血緣在傳代之間不發生基因交換。

過去研究的體染色體基因多樣性,

無法計算出不同族群發生的時間及族群遷移的途徑,

但後來科學家發現,人類的粒線體(mtDNA)是依照一定的時間發生突變,

所以可以計算出不同母系血緣發生的年代,也因此,mtDNA的突變被稱為『分子時鐘』。

1987年,美國遺傳學家卡恩(Rebecca Cann)利用現代人mtDNA上不同的突變,

將現代人分……

研究目前較容易找到的兩個平埔族「巴宰族」及「西拉雅族」的

HLA型、37個血型及分泌基因等,

我們發現這兩族在親緣關係上介於台灣人與原住民之間,依然保有自己原住民族群的特徵。

另外,日月潭的邵族以前被歸類於平埔族,經過我們的研究,發現被混血的程度不高,我們

現在把他們歸類為高山原住民。

我們也做了母系血緣mtDNA型的研究,

比對巴宰族、西拉雅族、台灣人、福建人及北方越南人母系血緣的異同。

我們發現巴宰族、西拉雅族及福建人分別與台灣人分享約18%的母系血緣。

兩平埔族與台灣人共有的母系血緣,一半以上是屬於福建人的。

台灣人與北方越南人則只共享7%的母系血緣。

把台灣人、原住民與福建人的母系血緣的突變相互比較,我們得出了族群間混血的程度,

結果是現在的台灣人有26%擁有來自原住民的母系血緣,

亦即2300萬人口中約有600萬人是平埔嬤及高山嬤的後代;

其他74%是來自福建,是唐山嬤的後代。

我們也計算出西拉雅族的母系血緣有33%來自福建,67%來自原住民自己的血緣。

平埔族中唐山嬤加入的程度因地而異,

我們在花蓮找到的西拉雅族村落,有近90%的平埔族母系血緣,唐山嬤的後代少。

研究閩南人、客家人及平埔族的父系血緣發現,

不只平埔嬤的後代在我們當中,「平補公」的後代也在台灣人當中,平埔公並沒消失。

平埔族與閩南人、客家人的相互關係,還待將來做更多平埔族群的研究來釐清。

為台灣人尋根

透過母系血緣的研究所顯現出來的歷史,並不一定與父系血緣所顯現出來的歷史相同。

我們的實驗室現在正在做父系血緣的研究(Y染色體),

希望從父系血緣看出過去原住民族群的遷移,及閩南人、客家人與平埔族之間的關係。

在不久的將來,我們也將研究考古遺址中所發掘出來的古代遺骸中所保存的DNA,

以建立古代台灣人與現在台灣人之間的關聯。

綜合這些父系血緣、母系血緣、體染色體、古代DNA的資料,

我們希望可以建構台灣族群的來源及遷移過程,用科學的方式,為台灣人尋根。

本文於2006年9月刊登在<科學人雜誌>