新聞中的科學第343期

主標題:觀察河川生物 就知汙染有多少

副標題:水質好壞分4等 汙染程度決定存活種類

未汙染水體 生物多以藻類為食 嚴重汙染則吃腐敗有機物

河川的健康狀況是我們生活環境是否適居的重要指標

宜蘭縣境內流經人口稠密地區的河流有:

宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河 ,人文歷史生態上均十分豐富

教師的發想:

10月18日是河川監測日,宜蘭縣在這方面的教師研習也辦理的相當充分

而我前幾年有機會參加河川水質檢測的研習

在加上高中化學與大學化學的大量training,因此在這方面的專業是充分的。

實作的契機:

國一生物的最後一個章節的內容是探討生態系 環境議題

通常學生會做一些初步論述的環境汙染與環境防治的關聯性

但是在細節與架構上並不是十分完整

因此,再次藉由新聞中的科學內容,先行整理相關內容,以待以後教學活動進行。

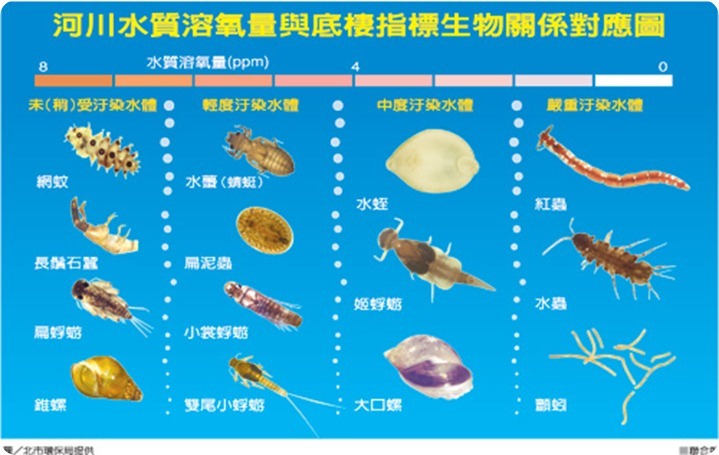

監測水質除了用溶氧量化學性指標之外

也有一套底棲指標生物觀察標準,用這個方法,

我們只要掀開河底石頭,透過放大鏡、指標生物圖卡,就能得知水質好壞。

利於魚類棲息的環境,水中溶氧量需達5.0ppm以上。

(資料是由台北市環保局與東吳大學微生物學系合作,從外雙溪部分河段,長期監測地點所得出的結論。)

以淡水河為例,

上游的坪林是大台北水源,水質乾淨,多是石蠶、錐螺。

中游比較多爛泥,人口密度高,多是住家的生活污水,以紅蟲、顫蚓占大宗。

下游到新店碧潭,則有水蠆、扁泥蟲,到秀朗橋、福和橋,水質出現惡化。

嚴重汙染的地區,很難有底棲生物存在,只有紅蟲、水蟲、顫引等,牠們本身都有血紅素,

外觀看來都是紅紅的,也因此能有效率從水中吸取氧氣,並長期存活在溶氧量較低的河川。

蜿蜒流經北二都的淡水河,是維繫500萬人的生命之河,曾經是髒汙與惡臭的代名詞,

不過近幾年資料顯示,民國96年至今年7月底止,

淡水河本流水質(RPI)由7.88下降至5.50(數值愈低愈健康)。

基隆河由5.10降至3.18、

新店溪由5.42降至2.93、

景美溪由3.50降至2.86。

北市環保局長吳盛忠說,淡水河本流、基隆河降至中度汙染,

新店溪、景美溪降至輕度汙染。

近年來河川水質的改善,也使淡水河生機重現。

根據環保署淡水河流域生態調查結果,魚種自民國75年約56種,成長至今年的87種,

魚類群聚的多樣性顯著增加。

更令人欣喜的是,此生態調查顯示,

消失多年的日本禿頭鯊,已經重新出現於新店溪的碧潭河域。

此外,其他洄游性生物如日本鰻、台灣沼蝦、寬掌沼蝦、

南海沼蝦、大和沼蝦及日本絨螯蟹,也出現在新店溪碧潭水域及景美溪。

在基隆河上游,最近也捕獲日本絨螯蟹的亞成蟹;連接蟹產卵的河口及幼蟹成長的中下游,

屬於基隆河洄游生物的通路,也因水質改善而逐漸恢復暢通。