105.12.09因為想聽大學端對藝術教育的前瞻,報名這場研習,因為研習講座,趕在研習前看完一本書,發現很久沒有看一本教育報導這麼振奮。好像各界都盡力灌溉教育園地,又研習回家延伸網路,補充自己的不足,開心將它記下。[@more@]

【藝術教育4.0 by陳瓊花教授】

一、互聯網的藝術教育概念

Helen Marten2016年12月5日獲英國當代藝術大獎特納獎,作品被視為「互聯網時代的產物」

https://theinitium.com/article/20161206-dailynews-Turner-Prize/

以人為本思考「自由存取」(有能、有擇。自我實現)的藝術特質。

聯結互享。教育的關係,師生角色不斷在互換,「居家」、「自己的選擇」、當代資源無所不在。

(網路上尋找的補充:第一章緒論 – 林珮淳+數位藝術實驗室)

新媒體藝術中互動的特質。在互動性作品中作者與觀者之間關係的變化,作者從一個主宰者轉換成了一個平台或遊戲規則的建立者,觀者的欣賞方式更從對作品只能意會與理解,變成能夠體驗與參與,因此作品的價值除了向每個人暗示不同的意義外,甚至可以說是每個人藉由參與作品,給予作品不同的詮釋與意義,而造就了作品的價值。

「實際參與讓觀眾的身心都投入於作品中,觀眾成為參與者是一個有意義的轉化過程,藝術是一個過程,而美學被轉換為作品意義,也透過觀眾的參與達到作品的完整性。」(范銀霞,2004)。當觀者願意主動參與互動時,便與作品產生了某種連結,對作品的接受度以及情感投射也相對提升,因此這也是為什麼互動作品比起影音類型的作品更容易親近,也更容易帶給觀者強烈的印象與衝擊性。在網路發達普及後,媒材打破了時間與空間的限制,任何人都可以在任何時候、任何地點創作或觀賞藝術作品,另外電腦強大的整合能力,更促使新媒體藝術的觸角往跨媒材與跨領域延展,包括劇場、舞蹈、公共藝術等等,而當互動作品企圖與裝置和空間產生關係時,同時也增加的參與的豐富度以及創造出更多的連結關係,觀者與作品的聯繫介面脫離了滑鼠與鍵盤,轉變成空間中的實體裝置。

互動裝置藝術的作品除了互動機制要能適切傳達創作觀念外,裝置本身的造型與機能也要尋求符合理念的呈現方式,此外展出空間的氣氛營造也是促使參與者能更順利的融入作品的要素,例如燈光、聲音、材質、顏色、氣味、空間感等,做為一個完整的作品呈現,機制、裝置、空間均有其必要存在性及不可取代性。

由於互動裝置非線性的閱讀、創造式的文本、共同參與等諸多特性,成為一種最開放的作品類型,參與者在作品中所扮演的角色以及自由的程度,都關係到作品的變化,互動機制的開放性沒有好或不好,只有適合或不適合,端看作者對於其理念的表達,而尋求最適切的呈現方式,讓與觀者的互動成為一種情感轉換的過程,並允許參與者提出創造的思維,甚至再將想法回饋至作品,達成作品與觀者的相互的成長及思緒的轉換,創造出互動裝置獨特的美學觀。

二、對學習提出大膽想像的「史丹佛2025」 美國史丹佛大學校內的「d. school」(HassoPlattner Institute of Design),在2014年提出了「史丹佛2025」的想像藍圖,由史丹佛的學生、老師和行政人員花了一整年時間激盪出來的藍圖。大學的樣貌、學科分界、學習制度、都是在一百年前所設計出來的,但面對科技帶來的影響,大學一定要重新改造。 史丹佛大學從4個面向,提出對未來大學的四個想像,更重新思考「未來學習」的樣貌:

1、從線性到開放環型的大學(Open Loop University)。 打破傳統的大學學制,讓大學成為開放的學習中心,一生中隨時需要,就可以回來充電的六年學習基地。 想像一下,你搭乘時光機到二一○○年,那時的史丹佛大學已經是一個真正的終身學習夥伴,「史丹佛大學校友會」這個名詞已走入歷史。 過去,大學生涯是十八到二十二歲階段必須經歷的旅程。但是,根據統計,目前的大學畢業生只有四分之一進入相關領域就業。未來史丹佛將重新設計學習的模式,讓大學的學習是人生當中任何六年。學生可以根據生涯發展的需求,或許先進入大學學習,然後申請空檔年(Gap Year)計畫,去實習或是體驗其他事情,之後才再選擇重回校園。 如此一來,學生可以不斷學習、體驗、運用、修正、再學習,每一段重回校園的旅程都是一個開放式的環狀旅途,可以隨時結束或是開始。 也就是說,校園裡將會混雜著各種年齡和經驗的學生,彼此共同學習,也會深化和擴展校園的視野。史丹佛本身也會因為隨時有著「在學生」正在不同的企業、機構任職,學校將可以連結更多的資源和平台。

2、有彈性的教育歷程(Paced Education))。 打破線性的學年路徑,讓你的學習走得慢,但是能快速成長。 史丹佛從一八九一年創校以來,把大學部學生分為四群,分別是「大一、大二、大三、大四生」,學生大一結束就必須進入大二,大二結束也不管「是否學會」,或是「早就超前進度」,將直接進入大三,這樣固定制式的流程就像是工廠的流程一般。 但是未來史丹佛大學設計的學習彈性,可以讓每一個人根據自己學習的速度和生涯的彈性,把大學的階段分為三個階段:校準階段(calibrate)六到十八個月、提升階段(elevate)十二到十八個月、活化階段(activate)十二到十八個月。 校準階段:這個階段有大量的短期專業入門課程,可能一天或是一週的密集課程,讓學生可以大量的接觸各種專業與學習各種學習方法。 有的學生可以在半年內就定位自己下一步要深入的領域,有的則需要長一點的時間來探索,同時建立自信,幫自己準備好往一下階段前進。過程中,教授也可以接觸不同領域和背景的學生,幫助自己在教學上有不同的看法,挖掘真的有潛力的明日之星。 提升階段:這個階段的學生要專注在一項專業的領域深入學習,他們對於追求知識必須要有高度的熱情。他們可以自己選擇生涯導師的輔助,同時也要和教授建立更密切的關係。完成學習後,學生已經具備準博士生的研究能力。 活化階段:完成提升階段的學習後,學生已經學會如何在特定專業領域建立起深度專業知識的方法。同時也必須運用學校所學,在真實世界運用。他們將透過實習、計畫合作和創業計畫,印證知識和真實世界的連結。

3、翻轉軸心(Axis Flip)。 過去學校以一棟棟的大樓分割學術專業,但未來的學習基地將根據需求,重新組合專業和技術,打造彈性的學習基地。未來的學習,不是攸關你知道什麼,而是你如何運用所學。過去,要取得大學文憑,需在某個領域有專業的知識,但是否具備專業的能力則不是優先考量。史丹佛將翻轉學習的軸心,培養學生的能力而非專業知識,打破科系的界線,建立數個能力中心,聚集不同專業領域的教授,開發和整理出各種課程。這些中心以能力區分,會是科學分析、量化推論、社會批判、道德推論、美學解讀、創意、有效溝通中心等,每一個中心就是一個學習基地,讓學生在這裡學會分析和運用知識的方法。

4、有意義感的學習(Purpose Learning)。 未來的學生不會說「我大學念什麼系,主修和副修為何?」 而是「思考我的所學,對世界有什麼貢獻?」史丹佛學生不會說:「我主修生物」、「我主修資訊科技」,而是回答:「我在學生物學,我希望以後可以減少世界饑荒的問題。」「我在學習資訊科技和政治學,希望以後可以改善公民參與政治的機制。」 學生在學習的過程中,會不斷思考「為什麼」還有「我的行動是什麼」。如:為什麼要修這些課?為什麼要念這門主修?為什麼要選這個工作?為了讓學生可以發展學習的意義感,史丹佛將會在世界各地成立「影響力實驗室」,讓學校和學生參與全球化過程中,人類必需面對的挑戰。 曾經有人問史丹佛的前校長:「史丹佛未來會是一個教學中心,還是研究中心?」這位校長回答:「史丹佛應該是個學習中心。」

http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5078860#sthash.wA38Vh2W.dpuf

三、藝術教育思潮

1969 太空計畫促使各學科本位系統化思維。

1973透過藝術的教育

羅恩費爾,創性與心智的成長(一個人的創意表現)

1987艾斯納,藝術視覺的教育。學科本位課程結構。

藝術批評Edmund B. Feldman

2003Prof. Kerry Freedmam藝術做為媒介,藝術的重要創造力,維高斯基(vygotsky)鷹架理論,和生活、經典、文化的關係。

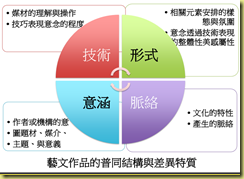

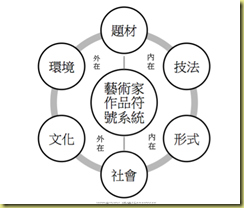

藝術與設計實務研究之FTC(形式/主題/脈絡)模式

原文網址:https://read01.com/62kRMj.html

Sandell 主張之 FTC (Art= Form+ Theme+ Context)模式。根據 Sandell(2006、2009),「F∕形式、T∕主題、C∕脈絡」是視覺藝術中維持平衡之構成要素,它幫助藝術教育者在創造有意義之藝術課程時,能在此三個要素做平衡之思考。 FTC 模式取代了傳統上過分強調媒材與形式取向之觀點,它同時包含了現代主義(強調形式)、後現代主義(強調主題)與視覺文化(強調脈絡)之重要要素,每一個要素之重要貢獻,皆有助於對當代藝術與視覺文化之了解。

FTC 模式不僅被應用於理解藝術,作為一種藝術批評模式,亦可被應用於藝術創作之參考架構。它不同於長期應用於藝術教育中之 Feldman 形式主義模式有先後的順序,它強調平行之特質,亦即可隨時來回於形式、主題與脈絡之間,而不需依順序行事。藝術教師可將 FTC 模式視為一個調色板,其包含形式、主題,與脈絡三大要素外,每一要素中之細目。它們不僅可提供創作計劃與作品省思之參考面向,其中包含之要素還能如調色一般,能產生與混合資訊,此模式之設計可視為一種主動之思考。在FTC 調色板中可對藝術加以編碼與解碼,此一模式之結構有助於作品組織,它重新平衡了現代主義之藝術教育過分注重形式主義的取向,但亦非反動地拒絕形式主義中所強調之藝術要素與設計原理,而是積極地探究藝術中之隱喻(何文玲、嚴貞,2011;Sandell,2009)。

A/R/Tography藝游鋕,藝術領域行動研究

【台灣教育的另一片天空:20年民間實驗教育的里程碑】

- 出版社:大塊文化 出版日期:2016/08/31

雷.柯茲威爾(Ray Kurzwell)預言人工智慧將在2045年超越人類擁有的能力,人類的價值在於「創意」、「哲思」與「大膽」。

二○一四年,立法院通過了「實驗教育三法」,人民終於可以自由辦學。台灣的實驗教育,將從單打獨鬥時代,進入群體合作時代——需要體制內外實驗教育的攜手。 資

本書共分五個部分:

(一)實驗教育學校、機構、自學團

(二)偏鄉、原住民、弱勢的實驗教育

(三)體制內的實驗教學法

(四)哲思教育

(五)弱勢課後輔導的民間團體

前言 台灣,從教育救起

一八九五至一九四五年,在五十年的日本政府統治時代,國民教育在台灣各地普及化,建立了與日本國內普魯士教育相仿的學校制度,台灣學生穿上制服、揹著書包走進學校。國民政府遷台,一九四五至一九八七年間,進入了四十二年的戒嚴時期;其中一九六九至一九八七年實施近二十年的髮禁;又從一九五三年,中學以上增加軍訓課,至二○一六年為止。教官進駐校園長達五十三年,軍事化管理的教育方式與思想在各級學校教育中深根固蒂。

一九八七年解嚴之後,台灣開始走上民主社會的政黨輪替時代。直到一九九四年四月十日,民間團體首次發動四一○教育改革大遊行,人民企圖從長年的政治控制中掙脫,回歸到教育本質。台灣的教育改革從四一○之後分成兩路:體制內的教改紛紛擾擾,體制外的民間教改默默進行。

曾有三位實驗教育校長因辦學而被提起公訴,台灣早期政府對最初的民間教改團體辦學,有時以斷水、斷電、控告的方式進行干涉阻撓。然而,民間實驗教育的先驅們,卻一個接著一個、無懼無畏地堅持在深山荒野辦起自己期待中的理想教育,也在各自不同的期待與闡釋中,嘗試找出教育理念的交集。

經過體制外團體多年不斷地努力爭取,一九九九年政府制定《教育基本法》,非學校型態的實驗教育(在家自學)有了法律依據;二○一四年十一月,立法院通過了「實驗教育三法」,人民終於可以自由辦學了。

二十多年後,二○一六年五月,台灣國民教育署黃署長在第二屆「台灣實驗教育論壇」,表達了對實驗教育的敬意,「我們說藏富於民,民間的能量比公家更大,我們想得到的,民間都想得到,我們做得到的,民間比我們先做了。我們從民間擷取非常多的經驗,理想也好,幫助也好,可以引為借鏡的也好,我們也一直調整策略,修正作為。」政治大學的國際會議廳坐滿了關心民間實驗教育的人,廳外的天空陰沉微雨,「你們走在我們前面,我們在你們既有的成就之上,也就是說,我們站在你們的肩膀上,看得更高,看得更遠」。

台灣的民間實驗教育一路走來孤獨無援、艱辛困頓,卻始終堅定不變;二○○五年,政大馮朝霖教授組織的另類教育學會,教授們陪伴了這些另類教育的成長。各實驗學校一、二十年的實驗成果,始終是體制內教育的重要領航。從最初政府的反對阻止,到現今政府的向民間求教,二十多年來被貼上小眾貴族教育標籤的民間實驗學校,不但撼動了台灣百年的傳統教育,連東亞各國也為之驚艷。

然而,民間實驗學校依然二十年如一日地憂愁著自家的柴米油鹽,有的因辦教育傾家蕩產而關校,多半仍在勒緊褲帶苦撐;宜蘭的清水小校,第一年辦學教師團全部沒有薪水,至今教師仍在領半薪以維繫學校的經營。相較之下,英美政府協助民間辦學的立法靈活性與主動輔助,令人望而興嘆。

民間的實驗教育學校,經過十多年少數媒體雜誌的不斷報導,醞釀著無法估計的影響力。近三、四年,再也等不及的體制內教育工作者,亦紛紛站出來,開始走上心中理想教育的實踐之路。

對台灣民間實驗教育影響最大的兩本書,一本是戒嚴時期由志文出版社「新潮文庫」翻譯的英國《夏山學校》(後由遠流出版);另一本是二○一二年由《親子天下》翻譯的日本《學習的革命》。

英國的夏山學校成為最初台灣實驗教育學校的模仿對象,在台灣的保守環境下,是大破大立的教育革命模式,其中對於民主自由的追求,形成日後逐漸擴散的影響。日本佐藤學的《學習的革命》出版之後,成為台灣一些體制內想要改革的教師的浮木,由於東亞國家的教育體制相仿,因此在日本的教室改革模式取得成功後,在台灣立刻風起雲湧的仿效,在難以動彈的體制內教學現場,首度引入活水。

最容易開始著手進行全面改革的體制內學校,竟是政府鞭長莫及的偏鄉學校。由於是資源弱勢又不被期待,學校在存廢之間掙扎求生,因此反而擁有最大的彈性空間,也成為試辦實驗教育學校最有利的條件(請參考討論二)。這些面對生存問題的偏鄉學校,因政府的放手,而必須各自經營出特色成果吸引就讀學生。其中陳清圳校長獨排眾議,堅持找回教育的核心價值,長年獨力經營的華南和樟湖二校,成為台灣偏鄉學校轉型實驗教育學校的成功典範;同時,偏鄉原住民族學校伍麗華校長,也在泰武和地磨兒二校,成功地走出原住民自己的教育模式;而政大教育系鄭同僚教授「偏鄉學校型態實驗教育」計畫中的五所學校,更改變了偏鄉小校的命運,以及教學模式與體質,為偏鄉小校注入強心劑。

體制內學校的教師,雖然無法改變整個學校的傳統體制,卻可以改變經營自己的教室。於是,除了各地興起的日本佐藤學「學習共同體」,以及幾位明星老師的全力推動,全台灣各地都有教師開始在自己的班級教室中做改革。

其中,更有由教師主動向學校爭取開辦實驗班,出現非由學校主導的實驗班:有台北市中山女高張輝誠老師的「學思達實驗班」,推動自創的學思達教學法,和台北市南港高中林靜君老師的「國際人文實驗班」,側重培養哲學思考能力。而最早帶動教師改變教學法的佐藤學「學習共同體」,則除了努力在各學校內推動教師課堂改革之外,有些由校長發動的全校改革,也成為體制內學校的實驗教育中,依循國外實驗教育而進行學校改革的例子。

台灣學術界走入實驗教育現場,由一些教授展開行動,台大數學系的黃武雄教授、史英教授及師大陳柏璋教授參與全人和森小,國北師的楊文貴教授在宜蘭人文國中小推動適性教育,輔大哲學系楊茂秀教授創辦毛毛蟲兒童哲學基金會,大學校長李家同的博幼基金會照顧弱勢生課後輔導,政大教育學系馮朝霖教授的「另類教育學會」陪伴支持實驗教育學校,東華大學顧瑜君教授的五味屋照顧弱勢生,政大教育系鄭同僚教授的「偏鄉學校型態實驗教育」計畫改變偏鄉學校命運,以及哲學界的一些大學教授也開始進入高中推展哲學教育。而一批大學教授參與教育現場,最早是由鴻海集團的永齡基金會所帶動,許多的大學教授因此開始進行偏鄉教育的實作與研究,第二波的一批教授參與實驗教學法,則是近三、四年興起的「學習共同體」。台灣逐漸出現更多的熱血教授,不畏辛勞,願意進入教育現場,和第一線的教育工作者並肩努力。

另外,教育學術研究工作的進行,像是專長於國際比較教育學的師大楊深坑教授,繼國際比較教育的大型研究計畫——各國的《教育制度中的社會正義與適性發展之比較研究》完成之後,又帶領民間組織「台灣教育哲學學會」,繼續規劃為期三年的「台灣教育研究」。

以教育立國的芬蘭,從土地貧瘠、自然條件惡劣的情況下翻身,全國支持理念教育,擁有高素質的教師,成為世界矚目,爭相拜訪的國家。二○一六年,英國政府宣布一半的小學要學習東方的數學課程,以西方世界為中心的教育觀點,開始看見變化,也看見西方國家對於本國教育的憂心與急迫。隨著人工智慧的發展所帶給人類對於無法預測未來的焦慮,無論東西方國家,無不憂心忡忡地紛紛從教育下手,準備謹慎應戰。過去沒有捐款習慣的中國,近來各大型企業也紛紛捐獻鉅款在教育事業上。

台灣教育此時的艱巨非其他國家所能比擬,處在社會對立撕裂的不安定狀態下,毒梟、詐騙集團、幫派等等各種黑暗勢力又環伺在側不曾鬆手,台灣需要更多人伸出雙手捍衛我們的下一代。「培養一個孩子,需要用全村莊的力量」,台灣下一代的教育,需要用全台灣人民的力量去支持。沒有永恆的政治勢力,而人民才是永恆的,百年大計的教育,是每一代人民不能推卸的責任。

台灣的實驗教育,將從單打獨鬥時代,進入群體合作時代——需要體制內外實驗教育的攜手,需要企業與各界的支持,更需要全民的投入。台灣是不是可以在危機中再現奇蹟,不能只是觀望和等待,而是,你我立即開始行動!

第一部 實驗教育學校、機構、自學團

新北種籽小學(私立):資深教師團治校的實驗小學

9:00進入學校,第一節課9:40,駐校藝術家,必修國、數,一週一次生活討論和六年級畢業製作,其餘是選修和社團,建議學生和家長討論課程規劃。

台北市開平餐飲學校(私立):千人大校教改成功的典範

彰化苗圃蒙特梭利中小學(機構式自學團體):主張「自學能力」與「混齡教學」的本土化蒙氏教育

台北市立麗山高中(公立):自立自強的科學實驗高中

台中道禾耕讀村(私立):現代書院式人文生態耕讀村落

宜蘭清水小校(國高中自學團):資深教師團治校的國高中自學團

新北市六年制學程(國高中自學團):網路自主學習和伊立奇非學校化教育

台北市影視音實驗教育機構:全國第一所由政府支持的實驗教育機構

附錄:在英國夏山學校中的「愛」與「民主」之下誕生的森林小學與全人中學

討論一

第二部 偏鄉、原住民、弱勢的實驗教育

台東的偏鄉原住民族國小(公立):讓文化再生、讓天賦發光

屏東縣泰武國小、地磨兒國小(公立): 原住民族學校的民族教育先鋒

雲林縣華南國小、樟湖生態中小學(公立): 體制內的實驗教育,扭轉偏鄉的廢校命運

台北市蘭州國中(公立): 一所讓弱勢家庭得到依怙的國中

品格英語學院(私立):台灣企業家投身教育事業

誠品文化藝術基金會深耕計畫(公益):灌溉閱讀的種籽在荒地上

科學小菁英(公益):數學補教天王回饋社會的公益志業

「球學」:從哈佛返台的體壇拓荒者

討論二

第三部 體制內的實驗教學法

學習共同體:教室裡的寧靜革命

翻轉教室:上課前先看教學影片再進課堂

學思達:公立高中老師的教學法從台灣走向東亞各國

M A P S:有效教學法與成就他人

討論三

第四部哲思教育

毛毛蟲兒童哲學基金會:台灣兒童哲學的發源地

台灣兒童閱讀學會:由說故事訓練孩子的思考力

樂觀書院青少年哲學俱樂部:台灣國中學生的哲學課

Café Philo哲學星期五:點燃台灣民間哲學團體的第一把火

PHEDO台灣高中哲學教育推廣學會:首先進入台灣公立高中的哲學課

討論四

第五部弱勢課後輔導的民間團體

台東孩子的書屋:子自教、食自耕、衣自織、屋自建、政自理的「造鎮計畫」

博幼基金會:進行教育濟貧的社會輔助

永齡希望小學: 大學人力資源進入偏鄉教育

花蓮五味屋:教育的自然農法

討論五