教育部長吳清基先生最近有說了一句很有意思的話。[@more@]

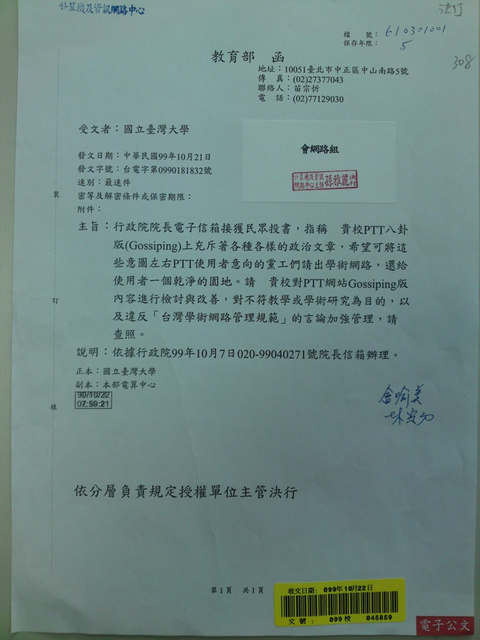

針對教育部發文給台灣大學,要求該校「檢討與改善」批踢踢BBS站上八卦版,將那些「意圖左右PTT使用者意向的黨工們請出學術網路」,所引發的爭議風波,立委管碧玲小姐在11月4日進行了質詢。首先,我們來看看教育部的這紙公文究竟寫了些什麼:

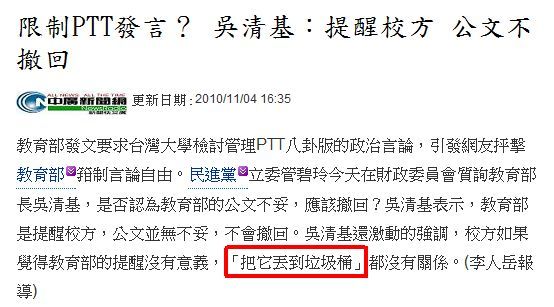

教育部長在接受質詢時,不斷堅持部裡對台大的「提醒」是沒有錯的,更強調學生要對自己的行為負責,他甚至做出以下的「表示」:

部長到底有沒有這麼說,來看看:

https://youtube.com/watch?v=UcS3qWsDhSA

我比較好奇的是:教育部發公文給學校,部長卻說,大學自主,如果學校覺得公文沒有意義的話, 可以把它丟到垃圾桶。若是這樣的話,那麼教育部簡直是在浪費資源、製造垃圾,更糟糕的是:你怎麼會發一紙讓學校覺得沒意義的公文?更弔詭的是:還要學校「自主」詮釋是否有意義?而學校膽敢做出此公文沒意義、直接丟垃圾桶的行動嗎?部長的一番話,頗耐人尋味。

或許,我們該好好檢視:政府一年到頭,究竟發出多少令學校覺得是沒意義的公文?其實,公文電子化之後,公文的掛號量,可說是年年破紀錄,但卻有相當一部份的公文,是跟學校沒關係的。只因學校也是「公家機關」,反正點選、發送只要滑鼠輕輕一按,管你三七廿一,各校等著收文吧!只是,學校收到文之後,還得花錢買紙、租買印表機、添購碳粉,將公文印下來,等到處理流程跑完後,即便再怎麼沒意義的公文,也還得為它們找個房間至少擺上一年才能銷毀—-躺個五年、十年的,亦不在少數。這些流程,都是依規定行事的,豈是自主二字可一語帶過?

覺得公文沒意義—-大學可以自主(自行主張?)—-丟到垃圾桶沒有關係?實在不敢相信通過甲等教育行政特考、曾經幹過教育部司長、台北市教育局局長、長期在行政官僚體制工作的吳清基部長會說出這樣的話(氣話?)。我想,自行判斷公文是否有意義的公務員一定不少,但敢把自己覺得沒意義的公文丟進垃圾桶裡的,大概沒幾人—-吳部長可能是其中一位,而且是「最敢」的那一個。說他最敢,是因為從他個人的經歷來看,或許根本沒擔任過所謂公文承辦人的工作,缺乏這種歷練,只知道蓋章、最後批「如擬」、「可」、「發」或加註個人意見的主官/管,沒意義的公文丟到垃圾桶,理所當然嘛!