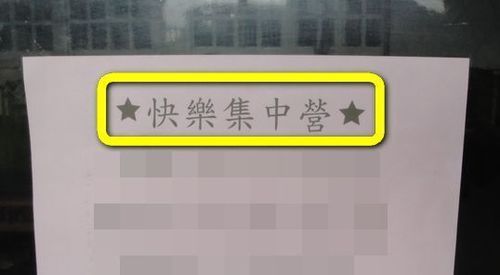

前幾天回學校,在走廊上看到教室外的窗戶玻璃貼著一張活動告示單,著實讓我怔忡不安。

[@more@]

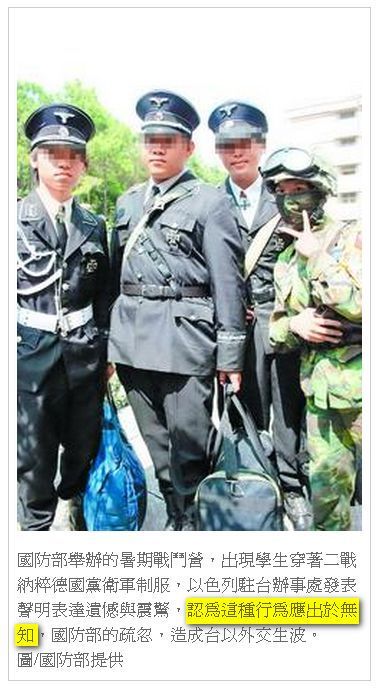

我要肯定學校老師為了學生在暑假規劃、辦理活動的用心,不過當時看了之後,第一時間的反應是:集中營裡,會有快樂嗎?我就這麼站在這張告示前,站了好久,腦中浮現的想法也就越來越多。因為,約莫兩個禮拜前,國內三個學生參加國防部的「鐵甲戰鬥營」穿錯衣服耍帥一事,引發了台灣跟以色列兩國之間的緊張關係,搞得我也跟著緊張。

根據維基百科對於集中營的定義是:集中營是類似監獄的大型拘留中心,用於統一關押或隔離持不同政見者、敵僑、以及屬於某一特定種族、宗教或政治信仰團體的成員於一個有限的空間內。它與監獄最大的區別在於,集中營中關押的人由於具有某種特定的身份往往不經過法律判決即遭拘留,而且沒有確定的拘留期限。而教育部辭典也有相同的解釋:一種拘押戰俘、政治犯或特種囚犯的地方。通常被羈押至此者,沒有受到公正的審判,甚至不經起訴程序。所以集中營和一般的監獄不同,囚犯不僅未享有人權保障,而且管理人員時常可隨意殺害囚犯。

在歷史教科書,一般都會提到二戰期間納粹德國設置的慘絕人寰的集中營,而看過史蒂芬史匹柏執導的經典名片〈辛德勒的名單〉更會對集中營裡將人命視如草芥的濫殺,留下極為深刻的印象。請不要說Roberto Benigni自導自演的〈美麗人生〉(La vita è bella)那種在集中營裡苦中作樂也是一種快樂—-片尾不見人影、只聞槍響那一幕,足以讓每位觀眾的眼淚潰堤而下。集中營裡或許會有快樂,但僅存在於以濫殺、虐待為樂的納粹黨衛軍,這種快樂以現代人的眼光來看,只能用「極度變態」四個字來形容。

問題來了,我們都知道「快樂集中營」在歷史上根本是不存在的,那為何我們華文世界仍會透過文字來想像有這樣的一種集中營?

僅以台灣的網頁為條件在Google上做搜尋,就可以找到這麼一大串,而且更令人驚訝的是:這些稱之以「快樂集中營」的,多在學校教育單位!而若你問我,看到網路上有那麼多繁體或簡體中文關於「快樂集中營」的資訊,會不會稍稍感到心安,說真的,不僅不會,反而更惶恐!

因為在集中營前加上快樂二字,本身就是一種矛盾修辭法,但歷史的事實擺在眼前的情況下,為何我們還能夠接受這樣的修辭?我們都知道,若進一步質問為何選擇這樣一個標題或名稱,所得到的答案或解釋不外乎「僅採字面上的意義,沒有其他的意思」。在華文文化裡,在我看來「僅採字面意思」會導致一個很嚴重的後果,一個大家都知道的名詞,叫做歷史健忘症。比如,近年在中國竟有商人開起打著「文革」旗幟的主題餐廳,文革死了多少無辜的人,導致整個中國傳統文化幾乎被徹底摧毀,知道這段歷史的人,就會知道這根本是家讓人吃不下飯的餐廳,但商人竟大棘棘地做起生意來,這不是歷史健忘症不然是什麼呢?若有人膽敢在德國開一家「納粹主題」餐廳,不被當場打死才怪—-沒想到台灣在2000年,還真的有人開了那麼一家「集中營」的體驗餐廳,而且還上了國際媒體(這跟時下流行掛在嘴邊的「包容多元文化」一點關係都沒有,在我看來是在褻瀆那些不幸在集中營去世的往生者,跟拖出來鞭屍沒兩樣)。

都以這種漫不經心的心態面對自身的歷史,那麼對待他人的歷史,能夠所表現出來的,真的只剩下無知:

在一個動不動強調「好玩」的年代,漫不經心地拿歷史來開玩笑,是不能用「無心之過」來企圖淡化自己行為的過錯,因為有些嚴肅的歷史事件是不能開玩笑的—-就像集中營一樣,在前面加上快樂二字,會讓人沈重地喘不過氣來的…