這一期的天下雜誌,做了一個很有趣的專題報導。

[@more@]

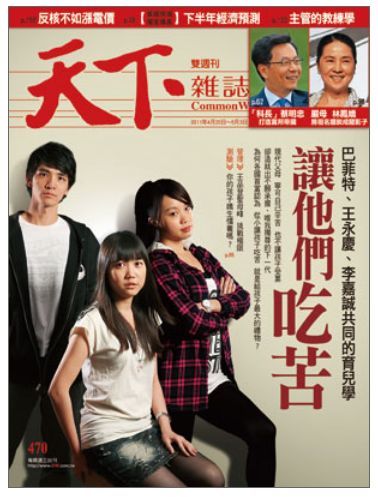

專題的封面故事摘要寫著:首富也信奉的育兒學,讓他們吃苦。

讀到這段話時,我不禁捧腹大笑,而且覺得稍稍地感到心安:好咧佳在,原來這話寫給那些首富看的,不是給我們一般平民老百姓看的。好友Y說得好:富豪認知中、刻意給予的「苦」,很可能是平常百姓一定要經歷的!況且,就當下許多的現實情況來說,台灣的父母是絕對不會讓孩子吃苦的。或者說,他們以一種很特別的方式來使孩子吃苦。諷刺的是,這種方式天下雜誌的編輯群竟沒有捕捉到,一向頗關心學子學習/生活的期刊並進行諸多報導(這篇報導有網友轉載在個人部落格),這一期卻(刻意?)忘了將二者加以連結!

近年來,可能是甜頭吃得太多,覺得膩了,或者一陣所謂懷舊流行風吹起,竟開始懷念起苦的味道來。過去覺得是對的、比較好的教養方式,卻在一、二十年後所出現的諸多社會問題被翻案檢討,不禁讓人有昨是今非之感嘆。教養這玩意,說來有趣,大家只會記得或告誡昨日之非,不能成為今日之過;卻也忘了「今日之主流」,亦有可能是「明日之亂流」。比較慘的是:父母沒教養好孩子,往往會遇到現世報;而更令父母覺得不堪的是:過去我明明就以最正確、最主流的方式來教我的小孩,怎麼長大後,他們會變成這副德行?許許多多的不解與納悶,在二戰後一代又一代的台灣父母親心中糾葛著。

不讓孩子吃苦,絕對是當下許多父母奉為圭臬的教養準則。孩子受委屈、心裡受傷害,絕對不允許這種情況發生—-在螢光幕前,父母親的神情比孩子還要委屈、還要受傷害。表面上,這樣的父母是不會讓孩子吃「這種」苦,但其實,做為他們的小孩,吃的苦可多了—-上不完的安親班、才藝班、補不完的習、寫不完的功課…,父母種種加諸在對未來競爭力缺乏的恐慌壓力下,不斷地對孩子進行學習武裝,讓小孩的日子過得比填鴨還要慘,這,不苦嗎?

在我們的庶民文化中,不是也常聽到(我們上一代)父母親總是這麼說地嗎?「我們這一代吃了太多的苦,所以不希望孩子你們也怎樣怎樣…」而與之形成一套悖論的,同樣是我們所熟悉的「吃的苦中苦,方為人上人」、「苦盡甘來」、「現在你辛苦一點,以後就會好一點」云云一類勉勵孩子體會吃苦重要性的格言。在這套悖論還未摸索出如布魯納(J. Bruner)所說的「實用的解決」之道前,讓不讓孩子吃苦、吃什麼樣的苦才叫做苦,這些必須從生活實際當中用心去拿捏、感受與實踐的惱人問題,鐵定還要讓父母親苦上好一陣子。 但天下雜誌不會自討苦吃去定義這些問題(多數時候,該雜誌善用聳動的標題以及自創的名詞來打迷糊仗,等著讓讀者對號入座後,自行想像什麼叫做「吃苦」、「競爭力」),但如果不去思索這些問題,並負責任地告訴讀者自己是用什麼樣的角度與框架來觀察、分析社會現象,對於教養這事的種種談論,就顯得有點言不及義了。

實在很想建議天下雜誌把封面故事的標題改一下,做個平衡報導會更好:

平民也信奉的育兒學,讓自己吃苦!

(感謝好友L與Y針對此議題的討論,提供了不少很棒的想法)